硝烟中的国际友谊

2015-12-16特别策划本刊编辑部

特别策划 本刊编辑部

硝烟中的国际友谊

特别策划 本刊编辑部

今年,是世界反法西斯战争胜利70周年,也是中国人民抗日战争胜利70周年。

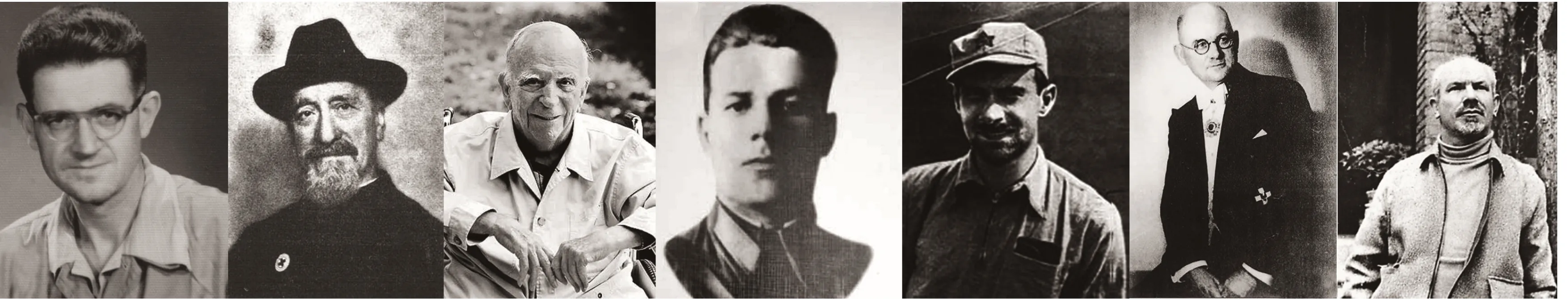

历史的时钟拨回到70年前,在那个硝烟弥漫的年代,中国人民冒着枪林弹雨,抛头颅,洒热血,艰苦抗战,团结一心,直到胜利。在其间,一批国际友人,千里迢迢甚至远渡重洋来到中国,将自己的一段段友谊故事烙印在浴血奋战的硝烟中,谱写在抗日斗争史册里,镌刻在反法西斯胜利的丰碑上。

硝烟中的国际友谊,值得我们铭记。

英勇战地记者

我们铭记忠实报道中国军民抗战,揭露日寇的残暴罪行,不畏艰辛深入抗日前线采访或考察,向全世界人民介绍中国人民的英勇斗争事迹的外国新闻记者。

埃德加·斯诺,美国著名记者和作家,1928年来到中国。“九·一八”事变后,他亲赴前线采访,写下了一批颇有影响的有关中日战争的报道。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,成为第一个采访红区的西方记者。他撰写了轰动世界舆论的《西行漫记》等报道,极大地支持了中国的反侵略战争。

艾格尼斯·史沫特莱1937年3月1日采访了毛泽东,后将此访问记以《中日问题与西安事变》为题用中文在延安出版并广为散发。她就抗日战争发表了鼓动性的演讲:“你们不是孤立的,你们的斗争是正义的,你们是世界伟大的反法西斯运动的一部分”;同时,她对朱德作了多次采访,成为她后来撰写朱德传记《伟大的道路》的基础。

“他是一个著名记者,却是以一个战士的身份在战场上牺牲的;他是一个欧洲人,却是在中国的抗日战场上牺牲的。为支援中国人民抗日战争而以各种方式进行斗争的外国友人很多,但是,穿上八路军的军装,亲手拿起枪来同法西斯强盗战斗而死的欧洲人,他是第一个。”德国共产党人、著名记者汉斯·希伯曾经多次来过中国。抗日战争爆发后,希伯再次来到中国,先后采访了毛泽东、周恩来、叶挺、刘少奇、陈毅等当时叱咤风云的革命人物,用他手中的笔揭露日本法西斯的罪行。1941年9月希伯赶到山东滨海区八路军一一五师师部驻地,白天采访,晚上写作,完成了《在日寇占领区的旅行》。同年11月底,希伯随部队在大青山和日军遭遇,他不肯先行撤退,坚持与八路军战士一起投入战斗,后不幸中弹牺牲。

此外,还有伊斯雷尔·爱泼斯坦、哈里森·福尔曼、杰克·贝尔登、西奥多·怀特(白修德)、冈瑟·斯坦因等等,这些外国记者据估计在50人以上,他们值得我们永远铭记。

战场浴血奋战

我们铭记直接参与中国的抗战事业的国际战士们,他们置身实际战斗,或浴血奋战,或担任军事指挥,或进行军事观察,对增加抗战实力,将鲜血洒在战场上。

从1937年8月到1941年6月苏德战争爆发前,4年间苏联总共派遣了3665人参加中国抗战,其中包括1091名飞行员,此外还有2000余人的机械师、工程师等各类航空辅助人员。其中约200名志愿人员在中国战场牺牲,包括轰炸机大队长库里申科。1939年8月14日,库里申科率领重型轰炸机大队,空袭已经被日本占领的武汉,他们投下重磅炸弹,将机场化为一片火海,当准备返回时,突然遇到日本机群。库里申科的飞机被日机击中发动机,他用仅剩的一台发动机飞回四川上空。受伤的飞机摇摇欲坠,只能在长江江面迫降,机组其他人员均获救,唯有大队长库里申科最后一个脱离飞机时被江流卷走,牺牲时年仅36岁。

“飞虎队”全称为“中国空军美国志愿援华航空队”,成立于1942年4月,1946年4月解散,创始人是美国飞行教官陈纳德。1941年10月至1945年8月,“飞虎队”支持中国抗战成绩斐然。共击落、击毁日机2600架,击沉或重创223万吨敌商船、44艘军舰、13000艘100吨以下的内河船只,击毙日军66700人。

红区白衣战士

我们铭记那些抗战时期在华开展医疗活动的国际友人,他们或到前方诊治伤病员,或协助训练医务人员,或参与筹设医疗机构。有姓名和事迹可考者达38人,都在多方面作出颇大成绩。

白求恩,这个名字多少年来在中国家喻户晓了。1938年1月,白求恩受加拿大共产党和美国共产党的派遣,率医疗队一行3人来到武汉。2月,白求恩前往延安后,很快奔赴前线。为了及时抢救伤员,白求恩总是要求实行火线救护,他认为自己是外科医生,应该到离火线最近的地方去治疗。他还说,如果为了他的个人安全,他就不到中国来了。1939年11月,白求恩大夫不幸以身殉职。毛泽东一篇《纪念白求恩》连同这位名医的英雄事迹教育了几代人。

傅莱19岁时离开奥地利,到84岁逝世时,他在中国的土地上走过了半个多世纪。傅莱来到中国不久便奔赴晋察冀边区参加八路军,并且加入中国共产党。担任华北军区卫生部顾问时,他成功地研制了粗制盘尼西林,缓解了急需的外伤用药困难,他亲自奔赴前线救治伤病员,被人们亲切地称为白求恩式的“洋大夫”。

另外,以爱德华、卓克华、柯棣华、巴苏华和木克华组成的印度援华医疗队在1939年12月至1940年8月转战晋察冀等根据地,行程近万里,沿途施行手术千余次,诊治数千名伤病员。他们中的4人后来陆续回印度了,可是有一位年轻的队员却因积劳成疾,永远留在了抗日根据地。他就是柯棣华大夫,毛泽东以“全军失一臂助,民族失一友人”的挽联,表达了中国人民对他的怀念之情。

人道主义光辉

我们铭记在沦陷区用人道主义精神创立难民区,拯救中国难民的一个个国际友人。法国教父饶家驹在上海创立的战时平民救援难民区——饶家驹区,保护了30多万中国难民。随着战争深入,他又在广州、汉口等地设立安全区,甚至二战结束后还赴德国救济难民,并终因劳累过度,于1946年去世。生于德国的约翰·拉贝,利用“纳粹”身份与日军斗智斗勇,为南京的中国难民寻求国际援助,记录了日军暴行的500多个惨案,让《拉贝日记》闻名于世。1937年在南京水泥厂工作的丹麦人辛德·贝格,与同事联合在水泥厂周围插满了丹麦、德国国旗,从日军的屠刀下拯救了近2万名中国人;美国人魏特琳与拉贝等人一起组织了“南京安全区国际委员会”,在金陵女子文理学院设立妇孺收容所,收容了逾万名妇女儿童和难民。他们值得我们永远铭记。

“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”,这是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动的主题。9月3日,北京天安门广场举行纪念大会,其中包括盛大的阅兵仪式。纪念大会前夕,健在的抗战老战士、老同志,抗战将领或其遗属获颁“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章,其中就有很多国际友人或其遗属。本期特别策划,回顾弥漫硝烟的抗战年代,铭记真挚无私的国际友谊。