基于协同论的大学教育伦理体系构建及实现机制

2015-12-16赵春喜

赵春喜

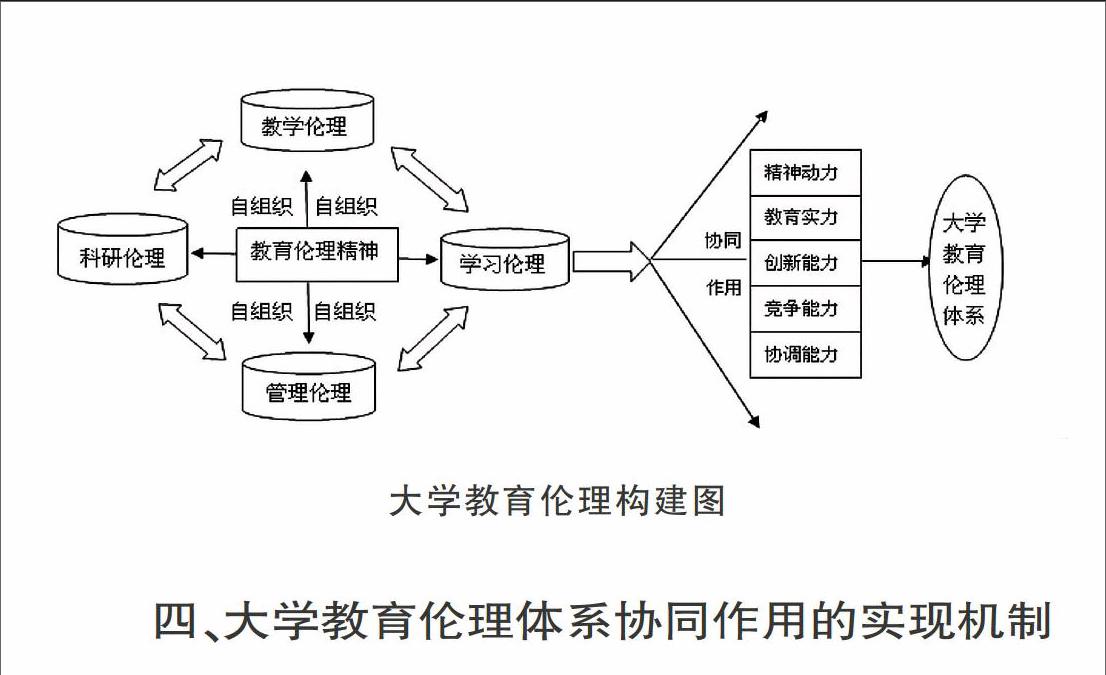

摘 要:大学教育伦理体系是一个相互关联、相互作用的自组织系统,存在精神动力、教育实力、创新能力、竞争能力、协调能力五种系统要素,构成大学教育伦理体系自组织运动中的五种内驱力。教学伦理、科研伦理、学习伦理与管理伦理是大学教育伦理体系重要构成要素,通过四者相互作用、相互制衡形成协同机制,可以有效提升大学的内涵建设与竞争优势。

关键词: 协同论;大学教育伦理;体系构建;实现机制

中图分类号:G40-059.1 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2015)06-0088-04

一、引言

随着知识经济的崛起及全球化浪潮的涌现,我国文化形式逐渐多元化,当前大学教育出现的伦理问题与矛盾逐渐凸显。传统教育中追求真、善、美的崇高价值理想逐渐被弱化,“以学术培养品格”、“以真理指导行为”的充满自由、批判、超越和人文特色的教育伦理精神渐失光泽。大学从“象牙塔”和“知识金庙”转变成为现代社会的“核心组织”和“动力站”,[1]并频频遭受诟病乃至批判。现代大学教育如何保持传统教育的人文精神同时又不落后于时代步伐,如何有效地推动大学人才培养质量的提升已成为时代变革和社会转型时期的研究焦点。本文将大学教育伦理体系视为一个自组织系统,通过分析教学伦理、科研伦理、学习伦理、管理伦理等子系统之间的相互协同及整合,深入探究大学教育伦理系统内在的演化机制,以期有效地推动大众化语境下我国大学变革及人才培养质量的提升。

二、大学教育伦理的协同视角分析

(一)协同论概述

协同论 (Synergetics)由物理学家赫尔曼·哈肯提出,主要研究远离平衡态的开放系统在与外界有物质或能量交换的情况下,如何通过内部协同作用自发地出现时间、空间和功能上的有序结构。协同理论主要包括协同效应、伺服原理和自组织原理。协同效应,是指复杂开放系统中大量子系统相互作用而产生的增提效应或集体效应,即产生1+1>2的效果。自组织原理,是指相对于其他组织而言系统内各子系统在一定外部信息流、物质流等进入的情况下,自发相互协同而形成新的时间、空间或功能的有序结构。[2]协同论跨越了生物、物理、化学、经济学、管理学等多个学科,被应用在各种不同系统的自组织现象中,其同样适用于教育伦理体系的构建。因为大学教育伦理体系具有自组织特征,能够在与环境相互作用下,通过自身演化而形成新的结构和功能。

(二) 大学教育伦理的自组织特征

1. 大学教育伦理系统的开放性

协同论的自组织原理表明,系统若处于缺乏与外界交流的孤立状态,便无法使其内部结构自行有序调整。在封闭的状态下,无论系统初始状态如何,最终其内部的任何有序结构都将被破坏,呈现出一片“死寂”景象。[3]大学教育伦理体系是一个复杂的开放的系统,包括环境、组织和人诸多要素。它接受来自社会大背景下多重信息流入,涉及伦理学、教育学、生态学、社会学等多个学科之间的交流,并通过各要素之间的相互作用对自身结构进行优化调整,通过信息的输入、输出等交流过程达到有序的自我完善。

2. 大学教育伦理系统的复杂性

宏观方面,大学教育伦理包含了思想层面、关系层面和行为层面等多方面的交流与作用,由政府、学校、教师、管理者、学生等多个主体伦理行为组成,并涉及教育伦理精神、教学伦理、科研伦理、学习伦理、管理伦理等多个模块的伦理结构建设;微观方面,各个主体之间以及各模块的伦理内部结构需要不断优化。整个教育伦理体系通过子系统之间、子系统内部各要素之间相互作用,通过结构的优化配置达到整体结构的有序化,促成质变。

三、 基于协同论的大学教育伦理体系构建

高等教育的发展,是文化、教育、科研、学习、管理等综合实力的发展,其中任何一个部分的状态都会影响到整体的性能。教育伦理体系存在五种系统要素,构成教育伦理体系自组织运动中的五种内驱力。深刻剖析各伦理要素之间的内在联系及相互作用,发挥教育伦理协同作用,有利于推动大学管理水平提升及高等教育质量提高。

(一)大学教育伦理精神——精神动力

大学教育伦理精神,即指导大学人才培养过程中各主体行为活动的道德及伦理理念,大学伦理精神体现了一所大学的文化与精神内核。一所大学崇尚人文与自由主义精神或者科学与批判主义精神,从根本上反映了该大学的文化灵魂。大学教育伦理精神是推动大学永续发展的精神动力,更是社会发展的精神指导力量,“为变化中的社会秩序提供内在的精神支撑和思想整合基础,使社会得以不断地自我反省、自我纠正和自我定向”。[1]大学教育伦理精神是大学教育伦理自组织运动的核心,也是大学教育伦理体系的核心,决定了大学教育伦理构建的方向和目标。通过充分提炼、凝聚与发挥教育伦理精神,能为大学的师德建设及大学生社会责任感的提升提供巨大的精神动力与源泉。

(二)大学教育教学伦理——教育实力

教学伦理是指大学教师在教学过程中应具有的品质与素养,是教师在传授知识过程中遵循的职业道德。德国著名思想家雅斯贝尔斯说:“教育须有信仰,没有信仰就不能称其为教育,而只是教学的技术而已。”[4]教师作为教育的传播者,应把教学伦理作为其教学信仰。科学的教学伦理体系是保证教育伦理体系构建的完整性和有效性的首要组成部分,它反映了大学的教学精神和教育实力,一所实力非凡的大学必定拥有高素质的教学团队。通过深刻把握教学伦理的建设内核,能回归大学教育本质,彰显大学教育实力。

(三)大学教育科研伦理——创新能力

科研伦理是指科学研究工作者在进行科技探索与学术研究中应当遵循的伦理道德,主要是教育者的学术研究伦理。科研能力反映了人们探索未知物质世界、精神世界的能力,大学教师与学生的科研能力体现了大学的创造力和潜能,是大学实力的重要标志。探求真理是科学研究者的崇高使命,科学研究要秉承诚信和客观的态度,因此,科研伦理建设是大学教育伦理体系构建的重要推动力。正确的科研伦理是保障大学科研事业诚实、客观、尊重社会道德与生态环境的重要支撑,在坚持与时俱进的同时,对市场经济的功利化起到一定抵制作用,并能有效预防与治理当前大学呈现出的各种学术不端现象。