地震勘探法在某市岩溶勘察的应用

2015-12-12胡尔曼拜克吐尔迪汗

胡尔曼拜克·吐尔迪汗

(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队乌鲁木齐830011)

地震勘探法在某市岩溶勘察的应用

胡尔曼拜克·吐尔迪汗

(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队乌鲁木齐830011)

目前,岩溶的存在对矿山生产和工程建设造成极大的安全隐患,岩溶探测已成为重要研究课题。浅层地震是工程地质勘察中的一种重要手段,其特有的高分辨率特性有利于确定地层界面、基岩起伏变化的形态。针对不同的地质情况,采用相应的野外观测方法,经过资料的解释、处理,得到较好的效果。

岩溶浅层地震反射波法高分辨率

1 地质概况及地球物理特征

1.1 地质概况

某市区内主要有单塔子群、长城系、蓟县系、青白口系、寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系、侏罗系及第四系。开平复向斜是区内主要褶皱构造,由一系列轴向北东、轴面倾北西、大致平行排列的背向斜隐伏构造组成。由西向东依次为车轴山向斜、碑子院背斜、开平向斜。西北翼构造复杂,东南翼构造简单,岩层平缓。断裂走向分为东西向,北东向及北西向。

1.2 地球物理特征

地震波速和电阻率与地层的岩性、岩石孔隙度以及岩石孔隙中液体的性质(特别是矿化度,含盐饱和度)有着十分密切的关系。从图1的实测结果上看,波速与电阻率对孔隙度和含盐饱和度的变化量具有明显的变化,当地层出现破碎、密集微裂隙时,便会出现更加灵敏的反应。因此地震勘探会对识别溶洞、断层、破碎带、采空区、油气层及其污染源等方面非常有效。

探测目标区域是在岩溶地质灾害的发育的岩溶塌陷带,断层破碎带,或者原稳定地层中由于进行人工开挖,形成空洞或采空冒落带与裂隙带,浅层地震勘探对它们具有较好的分辨能力,因此在目标区域采用该技术探测非常合适。具备进行地球物理勘探的地球物理前提条件。

图1 电阻率和波速对介质孔隙度和含盐饱和度的反应

2 浅层地震勘探基本原理

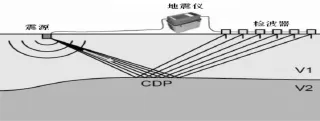

浅层地震反射波法是利用人工激发的地震波在弹性介质传播的规律,通过人工在地面激发弹性波,当点源激发的地震波入射到地下介质分界面时,由于不同介质间存在波阻抗差异,地震波会在地下不同介质界面处产生反射,沿测线的不同位置用检波器接收其反射波信号。对仪器接收到的地震波形资料,利用专门的地震资料处理软件进行全面分析、处理和计算,得到地震时间剖面。地震勘探示意图见图2。

图2 地震勘探示意图

地震反射波法通常采用共反射点多次覆盖观测系统。如图3所示,分别在测线上不同位置的O1、O2、O3,……等处进行激发,在相应的接收点S1、S2、S3……等处接收来自地下反射界面R上同一点A的反射波,A点称为共反射点CDP或CMP,M称为共中心点(CMP),S1、S2、S3……叫做共反射点叠加道,相应的旅行时为t1、t2、t3……。共深度点叠加道的集合叫做共深度点道集。根据图3简单几何关系,可求得共深度点叠加道集内反射波的时距曲线方程为:

式中,Xk为炮检距;H为界面埋深;V为层速度。

当Xk=0时,t0=2H/V是共中心点M处的法线旅行时。

图3 共反射点探测原理图

在共反射点叠加中,各叠加道中的第一个炮间距(XI)称为最小偏移距,相邻炮点的间距叫做炮点距(d),则叠加道间距为2d。在水平层状均匀介质条件下,共反射点时距曲线与共炮点反射波时距曲线是类似的,区别在于共炮点反射波时距曲线反映的是来自地下反射界面上的一段,而共反射点时距曲线仅反映来自地下反射界面上的一个点。由共炮点反射波时距曲线方程可以得到共反射点时距曲线方程的正常时差为:

因此,在数据处理时,经过动校正(即正常时差校正)之后,双曲线型的共反射点时距曲线被校正为一条直线,然后进行多次叠加,便得到了能量增强后的相当于在M点处自激自收的反射信号,将测线上多个测点的数据用上述方法处理后就可得到一组反映各点自激自收信息的叠加时间剖面。该方法对于压制干扰波、提高信噪比有明显的效果。地震反射波法可以直观地反映出地层界面的起伏变化,对于探测地下隐伏断层、空洞及非均匀异常体十分有效。

时深转换方法原理是假设时间剖面上有一反射波同相轴,如图4(a)所示,且已知其平均速度为V,则D1、D2、D3等各点相应的界面深度可按h=1/2Vt式求得,并以D1、D2、D3等各点为圆心,以相应的法线深度hi为半径作圆弧,这些圆弧的包络线便是所求的反射界面,如图4(b)所示。

图4 深度剖面图

应该指出,由于地震剖面线在地面上可布成不同的方位,而反射界面的产状是一定的,因此使得所求深度也有所不同。在计算反射界面深度时,常有法向深度、视深度和真深度之分,图5表示了三种深度之间的几何关系。假设:G为地面,R为反射界面,ψ为界面倾角,剖面线x方向和R界面倾向呈α角相交。根据反射波传播定律,所讨论的反射波是过x截面的射线平面内(即图中过O、M、N点的平面)的波信息。

在地震地质条件比较复杂的条件下,特别是在外界干扰背景较严重时,采用单次覆盖观测系统探测是不可靠的。而进行多次覆盖外业观测,采用有规律地同时移动激发点与接收排列,在不同接收点接收不同激发点激发并由同一反射点反射回地表的反射波,然后将这些共反射点的反射波数据处理后叠加,这种做法对压制多次干扰波,提高信噪比有良好的效果。

图5 不同深度的关系图

3 数据处理及解释

3.1 数据处理方法

数据处理使用Vista软件包,根据野外原始资料品质分析结果,并通过大量的处理方法和参数试验,最终选用了如下具有针对性的地震数据处理流程:(1)去噪处理;(2)静校正处理;(3)剩余静校正处理;(4)提高分辨率处理;(5)速度分析;(6)动校正;(7)叠加处理;(8)解释性处理a偏移处理b时间-深度转换。

3.2 资料解释

本次物探方法勘查的目的任务是:

(1)采用地震反射波法探明工作区内基岩埋深、岩溶发育带、溶洞及断层,第四系覆盖层结构层序、土洞(扰动土体)等;

(2)勘查深度要求地面以下深度150~200m。

依据地震勘探剖面的反射波组特征,结合地质资料的对比分析,可以确定地震波组及其与地质层位的关系,对反射波组的分叉、合并、中断、尖灭等现象和上下地层反射波组的相互依赖关系的细致分析,能够判断这些变化与地层变化的关系,从而获得地层的纵、横向变化及构造情况,进而确定可能存在断错反射层的断裂的位置、产状和活动性。反射时间剖面解释包括以下主要内容:确定主要地质层位与反射层的关系;确定地层厚度变化与接触关系;判定断层或破碎带等地质构造等。

原始地震记录经数据处理后,得到了反映地下介质结构特征的地震反射时间剖面。剖面的横坐标为地下共反射点序号(CDP号),反射点(CDP)时距离为道间距的1/2,本次工作采用的道间距为3m,剖面上共反射点之间的距离为1.5m。剖面的纵坐标为反射波的双程垂直旅行时间,单位为ms。

地震反射界面剖面分析:总体而言,勘探获得的500ms以上地震时间剖面存在多组震相清楚具有连续特征的强反射波。上部两组反射界面视频率高、反射相位连续可追踪的同相轴组成,双程反射时间25ms~100ms、100ms~150ms,下部一组反射相位具有一定起伏与变化反双程反射时间150 ms~200ms。200ms~500ms反射信号均具有一定的倾角,时间剖面倾斜方向的同相轴信号较弱。根据研究区域的地质与地层结构分析,上两组地震波同相轴为第四系Q4与Q3和Q3与Q2地层的分界线,第三组地震波反射剖面时间同相轴为第四系与底部基岩的分界线,底部弱信号倾斜反射波特征为基岩内层理或地层产状的反应特征。各层反射波同相轴的间断、错动、绕射弧等反映了土洞、岩溶、断层或地下采空等地质特征。可以通过识别反射波同相轴及反射波形特征对勘查剖面的地质特征进行推断与解释。

4 结论

通过本次地球物理勘查,浅层地震勘探法,得出以下勘查结论:

(1)基本查清了勘探区范围内岩溶地质灾害的分布,深度以及岩溶发育的地质特征。共发现和确定断层11条,断层两侧30~50m范围内均发育有由采动诱发断层错动或扰动带,应注意此断层错动或扰动带对建筑物不均匀沉降的影响。勘查结果可作为采空区危害治理与评价的依据。为进一步优化岩溶危害评价,建议尽快对物探勘探结果进行钻探验证,确定岩溶塌陷与剩余沉降对建筑工程场地的影响。

(2)在地震地质条件复杂或者噪音严重的地区,进行浅层地震工作时,干扰波成为分辨和追踪有效波的严重障碍。在此次勘察任务中,通过加大铁锤重量,避免人为干扰夜间作业,正确安置检波器(如为加强检波器与大地耦合程度,应去掉检波器安置处的松软表土、腐殖层,并给检波器配置长尾锥,使其垂直穿过松软表土插入坚实土层中;在基岩裸露地段,可用石膏将检波器固接在岩石露头的水平面上等),采用小排列六次覆盖的观测系统等都可提高地震数据的信噪比。

(3)在岩溶勘查中,表层因素及地面环境的影响往往较大,因此,在资料采集和处理的过程中,建议考虑高精度、高信噪比和高分辨率技术,以提高勘查的精度和可靠性。

岩溶探测的方法很多,实际应用时应根据地质情况及地质任务,灵活选用物探方法,可很好地解决各自的地质任务。对一些地质条件较复杂的情况,局部推断的物探异常仅靠单一地震方法无法确定其性质,建议与其它物探方法综合对比解释确定,即可应用综合物探方法。

[1]耿光旭.浅层地震反射处理系统的研制及应用效果.工程勘察,1994,(4):64-67.

[2]廖全涛,陈增运.超浅层地震勘探中防空洞表现的特征和规律.工程勘察,1999,(6):58-59.

[3]张全生.应用浅层地震技术勘查岩溶及溶洞.中国煤田地质,2001,13(2):71-72.

[4]赵明.高分辨率地震反射波法在浅部防空洞调查中的应用研究.勘察科学技术,2002,(6):60-62.

[5]中国地球物理学会(编).中国地球物理学会年刊,北京:地震出版社,2002:168-173.

[6]北京铀矿地质研究所浅层地震组.浅层地震探测方法与技术.原子能出版社,1982:42-101.

[7]王振东.浅层地震勘探应用技术.北京:地质出版社,1998.

[8]张玉芬.反射波地震勘探原理和资料解释.北京:地质出版社,2007.7.

[9]何樵登,熊维纲.应用地球物理教程-地震勘探.北京:地质出版社,1991.

[10]周绪文.反射波地震勘探方法.北京:石油工业出版社,1989.

[11]王振东.浅层地震勘探应用技术.北京:地质出版社,1998.

收稿:2015-01-07

10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2015.04.003