鄂西生态文化旅游圈生态足迹动态分析

2015-12-11贺申泰

贺申泰

(湖北民族学院 科技学院,湖北 恩施 445000)

鄂西生态文化旅游圈生态足迹动态分析

贺申泰

(湖北民族学院 科技学院,湖北 恩施 445000)

摘要::在对Landsat TM影像进行监督分类得到土地利用利用现状数据的基础上,利用生态足迹模型,通过对湖北省鄂西生态文化旅游圈8个市(区)2000年、2007年、2012年三个年份的生态消费量和承载量进行了计算,分析数据得出2000-2012年鄂西圈生态变化的整体趋势.研究表明,生态足迹与GDP相关系数为0.775,呈显著正相关;与人口的相关系数为0.937,为高度正相关;鄂西圈各市(区)的GDP与人口的相关系数为0.733,也呈显著正相关.因此可以推测鄂西圈各市(区)产业模式主要为劳动密集型、资源消耗型,这将不利于区域的可持续发展.同时,鄂西圈各市生态足迹大体呈逐年增长趋势,而生态承载力各年基本保持不变状态.且鄂西圈各个市(区)均呈生态赤字,生态压力大,并且有赤字逐年加大的情况.

关键词:生态足迹;生态承载量;动态分析;鄂西生态文化旅游圈

生态足迹是20世纪90年代初由加拿大生态经济学家William Rees提出的一种度量可持续发展程度的方法[1],是一组基于土地面积的量化指标,而后一些专家学者对模型进行了改进[2-5],其应用范围越来越广,取得了一系列成果[6-9],尤其是应用于定量生物生产角度,使其成为可持续发展评估研究的一项重要内容[10-11].自2008年底湖北省鄂西生态文化旅游圈建立以来,鄂西圈的经济社会发展取得了越来越显著的成果[12-13].在经济发展的同时,对鄂西圈生态的研究也越来越被人们所重视,但是目前专门针对鄂西圈的生态研究的成果还相对较少,鄂西圈的生态仍然有待学者们的研究发掘[14-18].

对于鄂西生态文化旅游圈的建设,有学者指出,建设“鄂西生态文化旅游圈”是鄂西发展的机遇,但面临着严重的生态环境挑战.鄂西虽然森林覆盖率增长,但森林的总蓄积量非常低.“鄂西生态文化旅游圈”建设存在农村产业制约和环境保护重视不够等问题.因此,本文专门针对鄂西圈的基本生态环境进行研究分析,探讨鄂西圈建设中的生态情况.

本文利用生态足迹模型,计算了生物资源的生态足迹以及能源的生态足迹,并利用遥感解译得到了鄂西圈的土地利用数据,跨年度对鄂西圈各市(区)的生态状况进行了横向对比(各个市(区)之间)和纵向分析(2000-2012年),解释其中的原因并提出了合理的建议,这将对整个鄂西圈的建设与可持续发展具有现实的意义.

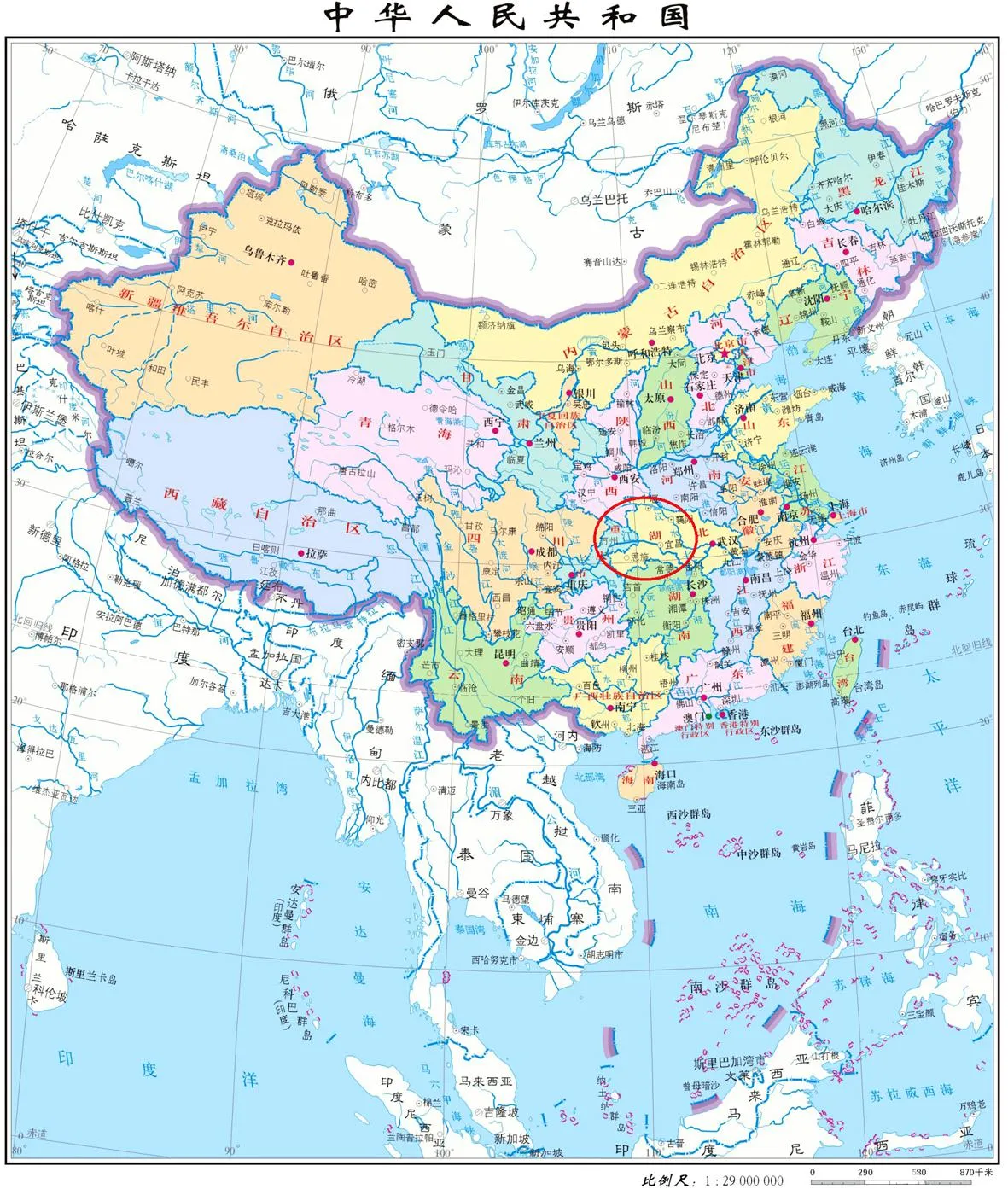

图1 鄂西在全国的地理位置Fig.1 The west of Hubei Province in the national geographic location

图2 鄂西在湖北省的地理位置Fig.2 The location of the west of Hubei Province

1 研究区概况

鄂西生态文化旅游圈以宜昌、襄阳等城市为中心,以长江三峡、武当山、神农架等旅游景区为核心,包括宜昌、神农架、荆州、恩施、襄阳、十堰、荆门、随州等8个市(州、林区),人口总量、版图面积分别占湖北省的50%和70%.这里是湖北省生态和文化旅游资源既丰富又集中的地区,在湖北省占有重要地位.共有世界级生态和文化旅游资源3处(神农架为国际“人与生物圈”保护区网成员,武当山古建筑群和明显陵为世界文化遗产,湖北省仅此3处).有国家级生态旅游资源32处(湖北省46处),有国家级文化旅游资源97处(湖北省144处),共有旅游景区291处(湖北省443处),其中4A以上景区22处(湖北省37处).2008年,湖北省正式建立鄂西生态文化旅游圈,鄂西的经济得到了快速的发展,本研究区域如下图1[17]、2所示.

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

本文研究使用的数据包括2000年、2007年、2012年的湖北省鄂西圈8市州的生物资源生产量和能源消费量、人口数据、国民生产总值数据、土地利用数据、世界相关生物资源单位面积生产量数据、化石能源转化系数以及基于净初级生产力测算出的湖北省生态足迹产量因子与平衡因子.生物资源生产量和能源消费量、人口数据、国民生产总值数据均来自《湖北统计年鉴》(2001年、2008年、2013年)、《湖北农村统计年鉴》(2001年、2008年、2013年)以及各个市的统计年鉴.世界相关生物资源单位面积生产量数据、化石能源转化系数以及基于净初级生产力测算出的湖北省生态足迹产量因子与平衡因子由查阅文献获得[18-19].

采用ENVI对鄂西圈八个市三年的Landsat TM(United States Gedogica Survey 2000年、2007年、2012年数据)影像进行监督分类(如下图3、4),得到鄂西圈各市土地利用数据.采用Microsoft Excel 2010进行数据处理及图表制作.利用SPSS进行因子的相关性分析,利用ArcGIS进行专题地图的制作.

2.2研究方法

2.2.1生态足迹模型生态足迹是将任何已知人口(某个个人、国家或者区域)消费的所有资源及生产的废弃物转化为生产这些资源所需要的生物生产性面积和水域面积的总和.包括化石燃料地、耕地、林地、草地、建筑用地和水域面积等6类生物生产面积[20-21],其基本公式为:

(1)

式中:Aj为第j类生产性土地的面积;j=0,1,2,3,4,5分别代表以上六种土地类型;n为该土地类型所涉及的产品数目;eFj为第j类土地类型的均衡因子;Ci为第i类产品的资源消费量;EPi为第i类产品的单位面积产量;Pi为第i类产品的资源生产量;Ii为第i类产品的资源进口量;Ei为第i类产品的资源出口量.

图3 监督分类前的荆门市 图4 监督分类后的荆门市Fig.3 Prior to supervised classification in Jingmen City Fig.4 After the supervised classification in Jingmen City

耕地林地建筑用地水域草地化石燃料地1.110.831.110.490.630.83

表2 基于净初级生产力的湖北省产量因子(hm2·cap-1)

均衡因子是为了使不同类型的土地转换为可以相互比较的土地.因为研究区域为鄂西圈,相对较小,故本文不采用wwf传统因子的中国均衡因子,而是采用基于净初级生产力测算出的湖北省生态足迹均衡因子(详见表1).生态足迹包括生物资源消费的生态足迹、能源消费的生态足迹以及贸易所产生的生态足迹.由于篇幅限制,本文中仅计算了生物资源消费的生态足迹与能源消费的生态足迹.同时,由于缺乏鄂西圈各市进出口及国内贸易量完整且准确的详细数据,本文中用当地的生物资源产量代替生物资源消费量,进行生态足迹的计算.计算公式如下:

(2)

2.2.2生态承载量模型生态承载量包括耕地、林地、草地、水域、建筑用地以及化石能源用地.其计算公式为:

(3)

式中:aj为第j类生产性土地的实际面积;yFj为第j类土地类型的产量因子,这里同样取基于净初级生产力的湖北省生态足迹产量因子(详见表2);eFj为均衡因子;bd为保护生物多样性而排除的生态用地面积比例;AR为该地区自然保护区所占国土面积;AL为该地区国土面积.

2.2.3人均生态足迹总生态足迹除以其总人口数,即为人均生态足迹.同理,可得人均生态承载量.

(4)

(5)

2.2.4万元GDP生态足迹万元GDP生态足迹可用来衡量一个区域经济发展中每增加一个单位的GDP所需消耗的生态资源的多少.其算法为总生态足迹除以其万元GDP,即为万元GDP生态足迹.公式如下:

(6)

3 数据分析

3.1 鄂西圈生态足迹分析

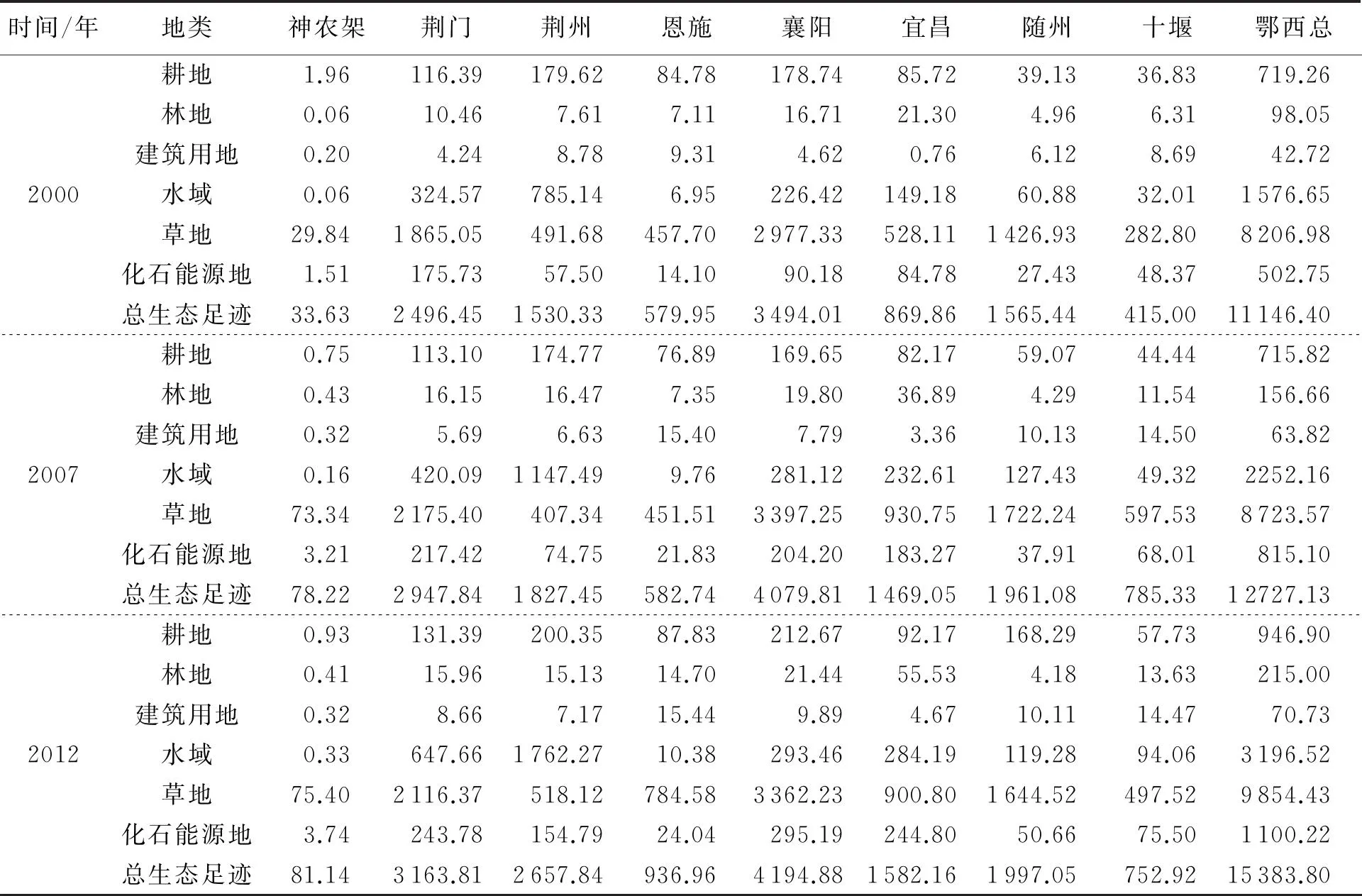

表3中显示的是鄂西圈2000年、2007年、2012年三年的人均资源消费的生态足迹.而图5是根据鄂西圈各市的总生态足迹绘制出的历年各市的资源消费的生态足迹的趋势,图6是鄂西圈总体的生态足迹变化趋势.分析图表,可以发现鄂西圈各市以及鄂西圈总体的生态足迹基本上均呈逐年递增趋势.这说明随着经济社会的发展,鄂西圈各市对生态环境的消费量越来越大.在研究区间中,鄂西圈对草地和水域这两个土地类型的消耗量增长的最明显,对建筑用地和林地的消耗量则变化不明显.这说明随着人们生活水平的提高,人们对禽肉类和鱼类的消费量的增长显著大于对于蔬果林木的消费量增长.同时,鄂西圈各市的生态足迹也存在较大差异.鄂西圈各市中对生态的消耗量最大的为襄阳,相对较少的为神农架和随州地区.利用SPSS进行相关性分析后,发现生态足迹与GDP的pearson相关系数为0.775,呈显著正相关.与人口的pearson相关系数为0.937,为高度正相关.因此,可以分析神农架地区的生态足迹较小与其经济发展较慢,人口较少等因素有关.同时,鄂西圈各市的GDP与人口的pearson相关系数为0.733,也呈显著正相关,因此可以推测鄂西圈各市经济发展主要是倚靠劳动力数量的,也就是说其经济发展模式主要为劳动密集型、资源消耗型产业,这将不利于可持续发展.

表3 鄂西圈各市生态足迹表(hm2·cap-1)

图5 鄂西圈各市总生态足迹趋势图 图6 鄂西圈生态足迹趋势图Fig.5 Western Hubei circle cities thetotal ecological footprint of trend graph Fig.6 In western Hubei ecological footprint trend chart

3.2 鄂西圈生态承载量分析

从表4可以发现,鄂西圈各市在2000-2012年之间的生态承载量基本处于稍有波动但大体不变的状态,而鄂西圈总体的生态承载量则呈缓慢增加的趋势(详见图7、图8).鄂西圈各市中生态承载量大小的排名依次为十堰、恩施、宜昌、襄阳、荆州、荆门、随州、神农架.随州、神农架地区的生态承载量较小可能与其区域面积较小有关.

图7 鄂西圈各市承载量变化图 图8 鄂西圈总承载量图Fig.7 Western Hubei circle cities load variation Fig.8 The total capacity of Western Hubei circle diagram

3.3 鄂西圈生态赤字盈余情况分析

从表5可以发现,鄂西圈总体以及各市在2000年至2012年间的生态赤字逐年加大.这说明经济社会的发展给生态造成的压力越来越大了.用ArcGIS制作了鄂西圈生态盈余的专题地图,图中颜色越深表示生态赤字越大.由图9中的三张地图对比也可以发现,鄂西圈各市间的生态状况存在较大差异,神农架地区生态压力相对较小,而襄阳、荆门地区的生态压力相对较大.同时,观察变化趋势,可以发现鄂西圈各市的生态赤字在逐年加大.其中,襄阳地区的生态赤字一直处于极高的位置.而十堰、恩施、宜昌、荆门、荆州地区的生态赤字在这期间的变化较为明显.神农架、随州地区的生态赤字增长的较不明显,生态处于较为稳定的阶段.利用SPSS做GDP增长速度与生态赤字增长速度的相关分析,其pearson相关系数为0.874,为显著正相关,说明鄂西圈经济的增长对生态的影响较大,社会在保证了经济效益的情况下,破坏了生态效益.

表4鄂西圈各市人均生态承载量表(hm2·cap-1)

Tab.4Western Hubei circle cities per capita ecological

carrying capacity table(hm2·cap-1)

市(区)2000年2007年2012年神农架21.1420.9521.88荆门70.2368.9571.59荆州94.54118.16119.03恩施168.59161.99164.44襄阳132.98132.60129.39宜昌140.80150.28154.86随州55.7663.9664.46十堰168.59167.13169.43鄂西总852.64884.02895.08

表5鄂西圈各市生态盈余表(hm2·cap-1)

Tab.5Western Hubei circle cities the

ecological surplus statement (hm2·cap-1)

市(区)2000年2007年2012年神农架-12.49-57.27-59.26荆门-2426.21-2878.89-3092.22荆州-1435.79-1709.28-2538.80恩施-411.36-420.75-772.52襄阳-3361.02-3947.21-4065.50宜昌-729.06-1318.77-1427.30随州-1509.68-1897.12-1932.59十堰-246.41-618.20-583.49鄂西总-10293.80-13094.40-14864.90

2000年 2007年 2012年图9 鄂西圈生态赤字图Fig.9 In Western Hubei the ecological deficit diagram

3.4 鄂西圈万元GDP生态足迹情况分析

从表6可以发现鄂西圈各市的万元GDP生态足迹在逐年减少,也就是说经济发展过程中每增加一个单位的国民生产总值所消耗的资源和能源在减少,对生态的影响也在逐渐变小.从这个方面看,鄂西圈的经济发展模式和经济结构有所改善,原来的环境依赖型经济正在向着良性的方向发展,这有利于鄂西圈的可持续发展.同时,从图10也可以发现鄂西圈万元GDP生态足迹由大到小的顺序依次为神农架、随州、荆门、襄阳、荆州、恩施、宜昌.神农架为林区,生产以第一产业为主,经济增长主要依靠当地的自然资源,因此万元GDP生态足迹较大.而相反,宜昌等地区的经济社会发展相对较快,第二、三产业在国民经济中所占的比例也相对较大,故万元GDP生态足迹相对较小.

表6 鄂西圈各市万元GDP生态足迹表

3.5 鄂西圈总生态情况分析

图11为鄂西圈人均生态情况的变化图.由图中可以发现,鄂西圈总体的生态承载量相对生态消费量较小,且几乎处于不变的状态.鄂西圈的生态消费量逐年增加.而生态赤字的大小随着消费量的增加而增大.这说明鄂西圈的生态恶化主要是与经济发展过程中的生态消费量有关,合理控制生态消费就能够减缓鄂西圈生态环境的压力.而万元GDP生态足迹在快速的减小,这说明鄂西圈在研究期间中的经济发展模式在朝较好的方向发展,这将有利于鄂西圈的可持续发展.

4 结论及对策

根据上文的研究分析,得出以下结论:

1)时间维度上,鄂西圈的生态压力越来越大,生态正在恶化.从生态赤字变化的趋势来说,鄂西圈各市的生态足迹逐年增加,而生态承载量在历年中虽有增加但变化并不明显,这导致鄂西圈各市的生态赤字呈逐年增大的趋势.

2)空间维度上,鄂西圈各市的生态压力相对比存在较大的差异.神农架地区由于人口较少,生态资源较为丰富等原因,生态压力明显要小于其他市,呈弱可持续发展;而襄阳、荆门等市由于人口较多,经济发展速度较快等原因生态压力相对于鄂西圈其他各市较大.

3)整体上,鄂西圈经济模式朝着可持续发展的方向转变.从万元GDP生态足迹方面来说,鄂西圈的经济发展所消耗的生态在逐年减少,这有利于鄂西圈的可持续发展.

图10 鄂西圈各市万元GDP生态足迹变化图 图11 鄂西圈生态情况变化图 Fig.10 Western Hubei circle cities million GDPecological footprint change chart Fig.11 In Western Hubei ecological change chart

针对鄂西圈的生态环境与社会发展现状,宜采取如下措施以更好的保护鄂西的生态环境:

1)开展生态建设,优化土地利用结构.鄂西圈的生态环境正在逐渐恶化,政府部门应加强开展生态建设,保护现有的生态环境.如建设生态林、控制木材砍伐量、进行天然林的保护、设立自然保护区等.同时,土地资源利用结构不合理会造成土地资源的利用效率低,从一定程度上,降低了其生态承载量.因此,政府部门要优化土地利用结构,保护基本农田,适当增加林地、草地面积,合理规划建筑用地,以保护生态,提高生态承载量.开展生态建设,优化土地利用结构既有利于鄂西圈的生态环境的优化,也有利于鄂西圈开展生态旅游,吸引更多游客.

2)转变鄂西圈的经济发展模式,深化产业体制改革.鄂西圈的生态赤字很大程度上决定于其生态消费量,将经济发展模式由粗放型转向集约型,势必有利于其减小生态压力,有利于推动其进行可持续发展.

3)提高鄂西圈旅游资源的开发程度,整合资源,促进旅游业发展.鄂西圈自然资源与人文资源十分丰富,有极好的开发旅游的基础.但是,由于地理、交通灯因素,目前鄂西圈的旅游业占 GDP 的比重不足5%,旅游资源开发的程度亟待提高.同时,鄂西圈八个市的发展良莠不齐,旅游资源未得到有效整合,无法形成一个整体而相互促进的效果.因此,政府部门应该提高鄂西圈的旅游资源开发程度,整合资源,使鄂西圈各市相互促进,提升鄂西圈的整体吸引力,促进鄂西旅游业的发展,使鄂西圈真正成为一个生态文化旅游圈.同时,旅游业的发展也有利于鄂西圈产业模式的良性转变,利于鄂西圈的可持续发展.

4)加强宣传和生态保护教育.加强宣传和生态保护教育,提高人们的生态保护意识,引导人们转变不利于生态保护的生产和消费方式.

参考文献:

[1]Rees W E.Ecological footprints and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out[J].Environment and urbanization,1992,4(2):121-130.

[2]Wackernagel M,Rees W E.Our Ecological Footprint Reducing Human Impact on the Earth[M].Canada:New Society Publishers,1996:58-72.

[3]张靓,曾辉,郝胜彬.基于改进模型的1992-2010年中国省域生态足迹核算[J].生态环境学报,2013,22(8):1365-1370.

[4]鲁凤.生态足迹变化的动力机制及生态足迹模型改进研究[D].上海:华东师范大学,2011:18-34.

[5]王洪波.基于改进型生态足迹模型的北京市生态足迹分析与评价[D].北京:首都经济贸易大学,2013:12-25.

[6]王书华,毛汉英,王忠静.生态足迹研究的国内外近期进展[J].自然资源学报,2002,17(6):776-782.

[7]晓兰,王丹丹.生态足迹研究进展[J].赤峰学院学报:自然科学版,2013,29(1上):20-23.

[8]Wang H,Huang Y,Lou Z. Study on Ecological Footprints and Sustainable Development in Karst Area-Taking Anshun as an example[J].Meteorological and Environmental Research,2012,3(5):45-48.

[9]陈康贵.基于生态足迹分析法的区域可持续发展综合评价——以福州市为例[D].福州:福州大学,2004:12-26.

[10]张志强,孙成权,程国栋,等.可持续发展研究:进展与趋势[J].地球科学进展,1999,14(6):589-595.

[11]徐和平,李彦睿,张莹.加快推进鄂西生态文化旅游圈建设[N].湖北日报,2008/08/15(001).

[12]李春明.构建鄂西生态文化旅游圈[N].湖北日报,2008/09/13(005).

[13]何伟,胡鸿兴,沈虹,等.湖北“两圈”区域发展可持续性评价与预测[J].中国人口·资源与环境,2011,21(2):167-174.

[14]胡鸿兴,何伟,沈虹,等.湖北“两圈”区域发展可持续性评价与预测[J].长江流域资源与环境,2010,19(4):351-357.

[15]李风琴,李江风,胡晓晶.鄂西生态文化旅游圈碳足迹测算与碳效用研究[J].安徽农业科学,2010,38(29):16444-16445.

[16]曹晶晶,李海波,杨军军,等.基于传统生态足迹和能值生态足迹方法的湖北省可持续发展状态比较[J].湖北大学学报:自然科学版,2011,33(3):313-316.

[17]邓吉芳.中华人民共和国地图[M].长沙:湖南地图出版社,2013.

[18]刘某承,李文华.基于净初级生产力的中国各地生态足迹均衡因子测算[J].生态与农村环境学报,2010,26(5):401-406.

[19]刘某承,李文华,谢高地.基于净初级生产力的中国各地生态足迹产量因子测算[J].生态学杂志,2010,29(3):592-597.

[20]陈敏,王如松,张丽君,等.中国2002年省域生态足迹分析[J].应用生态学报,2006,17(3):424-428.

[21]施开放,刁承泰,孙秀锋,等.基于耕地生态足迹的重庆市耕地生态承载力供需平衡研究[J].生态学报,2013,33(6):1872-1880.

责任编辑:高山

Dynamic Analysis on Ecological Footprint of Western

Hubei Eco-cultural Tourism Circle

HE Shentai

(Science and Technology College,Hubei University for Nationalities,Enshi 445000,China)

Abstract:Based on supervised landsat TM image classification,the article obtains land use data of western Hubei eco-cultural tourism circle.Then,we use Ecological Footprint Model to calculate the ecological consumption and bearing capacity of western Hubei eco-cultural tourism circle in 2000,2007 and 2012.After that, we analyze the ecological change tendency of western Hubei from 2000 to 2012.Through the research,we find that the correlation coefficient between ecological footprint and GDP,ecological footprint and population,GDP and population is 0.775,0.733 and 0.773, which shows ecological footprint and GDP is significantly positive correlation, ecological footprint and population is siynsticantly positive correlation and GDP and population significantly positive correlation.Therefore, we can speculate that the industrial mode in Western Hubei eco-cultural tourism circle is labor intensive and resource consumption,but it will go against the sustainable development.At the same time, the ecological footprint of the cities in western Hubei eco-cultural tourism circle is growing over the years, while the ecological bearing capacity of them remains unchanged.In addition,there are ecological deficits in these cities,and the ecological pressure is becoming increasingly heavy.

Key words:ecological footprint; ecological bearing capacity; dynamic analysis; western Hubei eco-cultural tourism circle

中图分类号:K901.6

文献标志码:A