南极中山站短期天气预报制作及典型个例分析

2015-12-08孟上孙启振张训途李百超

孟上,孙启振,张训途,李百超

(1.国家海洋环境预报中心,北京100081;2.山东省济南市气象局,山东济南250031;3.黑龙江省气象局,黑龙江哈尔滨150036)

南极中山站短期天气预报制作及典型个例分析

孟上1,孙启振1,张训途2,李百超3

(1.国家海洋环境预报中心,北京100081;2.山东省济南市气象局,山东济南250031;3.黑龙江省气象局,黑龙江哈尔滨150036)

重点介绍了目前中山站气象预报使用的各种数据资料,包括实况分析和数值预报产品;从天气学方面分析了影响站区天气的不同尺度天气系统和天气形势分析技术;通过分析利用各种预报及实况信息,得出中山站地区短期天气预报的制作流程,归纳了中山站天气预报的方法和步骤;最后以中山站冬季典型的晴天、降雪和雪暴天气过程为例,总结了3种天气过程的预报经验:当中山站附近地区受高压控制时,天气晴好,气温下降;当气旋锋面扫过站区时产生降雪,气旋减弱填塞以后,降雪过程结束;当站区东部存在阻挡气旋东移的高压坝时,气旋会对站区产生持续的影响,带来极低能见度的雪暴天气。本文对南极沿岸科考站天气预报业务具有一定参考价值。

南极;中山站;短期天气预报

1 引言

随着南极气象学的发展,人们对影响南极沿岸的天气系统了解越来越多,对南极气象学的研究也逐渐深入。世界上多个国家都在大力发展南极数值天气预报模式,以期更好地为各国南极考察提供强有力的气象保障。

我国南极中山站(76°22′E,69°22′S)建于1989年,位于东南极普里兹湾(Prydz bay)埃默里冰架(Amery ice shelf)边缘的拉斯曼丘陵(Larseman hills),站区天气主要受普里兹湾气旋和极地高压的影响。南极地区的天气预报需要在充分了解当地气候特点的基础上进行,比如来自南极冰盖的下降风,就极具当地气候特点。我国关于南极中山站的气候状况已有很多研究,张林[1]给出了南半球和南极地区天气的基本特征,并总结了一些预报经验;卞林根等[2]对中山站所在的拉斯曼丘陵短期气候特征进行了初步分析。

此外,还有很多关于中山站气候特点和年平均气象要素分布特征的研究[3-8]。关于中山站大风过程和气温特点,胡胜利[9]归纳了4种造成中山站大风的天气形势;许淙等[10-11]初步探讨了中山站地区风要素变化与大气环流的关系,并对中山站地区冬季的低温及增暖天气进行了天气学分析。郭进修[12]指出普里兹湾沿海常受气旋、锋面以及锋面云系的影响。雪暴天气是中山站重要的灾害性天气,给南极科考带来很多困难。胡胜利[13]对中山站一次强风暴过程进行了分析,许淙等[14]对中山站地区的吹雪和雪暴天气进行了统计和天气学分析研究,说明了中山站地区吹雪和雪暴天气的特点。

短期天气预报是指未来72 h的预报。由于南极气象资料缺乏和天气变化迅速,中山站的天气预报目前只做未来48 h预报。关于南极大陆的天气气候状况和天气预报状况,已有专著从理论方面和实践角度进行了系统的阐述[15-17],但尚未有针对中山站地区天气预报方法的专门研究。

本文首先介绍在中山站能够获得的各种数据资料,然后讨论影响中山站的天气系统及其分析技

术,再简要地归纳出中山站天气预报的方法和步骤。最后,通过中山站冬季具有代表性的晴天、降雪和雪暴的预报实例,阐述制作短期天气预报的过程。

2 可用的预报资料和数据

南极中山站可用于天气预报的资料有3类:一是中山气象台的地面气象观测数据;二是中山站L/ X双波段卫星接收系统实时接收的卫星云图;三是通过互联网获取的各类数值预报产品。

近几年,随着对南极大气环流状况研究的深入、模式分辨率的提高,以及南极地区气象观测资料的日渐丰富,南极地区的数值天气预报模式在模拟南极大气环流和天气系统方面有了许多显著的改善[18]。中山站气象预报员可以每天登录相关网站获取最新预报图表和资料,结合地面实时观测数据和卫星云图制作天气预报。

下面分别介绍这些参考资料和预报产品。

2.1 澳大利亚气象局发布的实况图

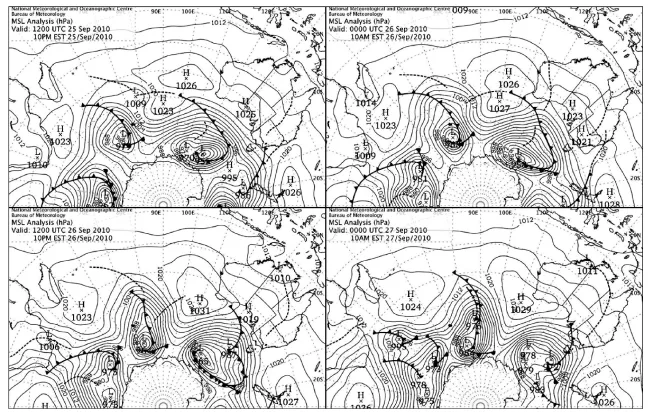

中山站常用的实况分析图来自澳大利亚气象局(Bureau of Meteorology,BOM),每日两次的印度洋平均海平面气压图(Mean Sea Level Pressure,MSLP)①http://www.bom.gov.au/australia/charts/indian_ocean.shtm l(见图1)和南半球500 hPa高度图②http://reg.bom.gov.au/products/IDX 0008.shtm l(图略)。澳大利亚气象局还提供全球数值天气预报模式(Global Assim ilation Prediction model,GASP)的数值预报图③http://reg.bom.gov.au/australia/charts/southern/gmslp.012.shtm l,预报产品包括MSLP和1000—500 hPa厚度预报。

图1 澳大利亚气象局发布的印度洋MSLP分析图

2.2 美国的南极中尺度预报系统资料

美国南极中尺度预报系统(Antarctic Mesoscale Prediction System,AMPS)④http://www.mmm.ucar.edu/rt/w rf/amps/由俄亥俄州立大学及科罗拉多大学合作开发,每天两次提供南极数值预报产品。该系统使用为极地地区优化的PolarWRF(Weather Research and Forecasting)模式,模式初始场来源于美国国家环境预报中心(NCEP)Aviation Model(AVN),模式输出既有形势预报图,也有针对南极特定考察站的要素预报产品。

该预报系统可分区域进行不同分辨率的嵌套计算。在罗斯海的罗斯岛(Ross Island)及其附近区域分辨率最高,为1.7 km。中山站可使用“Davis/ Maw son”(见图2)区域的预报产品,分辨率为15 km。预报产品除了地面、高空及探空数据外还提供特定南极站点(包括中山站)的气象要素预报。预报要素包括温度(2m)、露点温度、地面风向、风速(10m)、高度表拨定值(单位为英寸汞柱)、700 hPa的垂直速度、高层温度、降水量等。

通过中山站实测数据的对比和预报实践,发现AMPS对温度和气压的趋势及强天气过程预报比较准确,但风速预报值偏大,在实际预报业务中需要注意。

2.3 我国的南极数值天气预报系统

2011年6月,国家海洋环境预报中心引进美国极地中尺度大气数值模式PolarWRF,建立了南极数值天气预报系统,应用于南极天气预报业务。该数值预报系统使我国的极地考察天气预报能力得到明显改善。

该数值预报系统产品包括平均海平面气压(MSLP)、3 h降水量、风场、温度场、湿度场及各等压面位势高度等,模式最高水平分辨率为3.33 km,预报时效为96 h。对该系统进行预报检验发现,气压和风速预报效果较好,湿度次之,温度的预报值较实测值偏低,但各要素均能满足日常预报需要。图3为我国南极数值天气预报系统预报产品示例。

2.4 卫星云图

图2 AMPS预报系统的预报图(引自http://www.mmm.ucar.edu/rt/w rf/amps/)

图3 我国的南极数值天气预报系统预报产品

中山站于2010年2月安装了X/L双波段卫星接

收系统[19],其中L波段可以接收NOAA系列卫星的数据;X波段可以接收地球观测系统(Earth Observing System,EOS)系列卫星Terra和Aqua的数据。

该卫星接收系统可以生成的图像产品包括:可见光云图、红外云图、云的属性(包括云顶高度、云顶温度、云顶气压、云量、云型)、表层气压、海表和陆表温度、水汽和温度廓线、对流层高度(见图4)等,很大程度上丰富了对南极大气状况的了解和认识,有利于天气分析和预报。此外,该卫星接收系统在海冰监测和叶绿素监测中也有重要作用,可以用于物理海洋学、海洋生物学等方面的研究。

2.5 其他预报资料

其他可用的数值预报产品还有:1)西班牙气象研究所(OGIMET)的周预报图⑤http://www.ogimet.com/tabla_predTS.phtm l?lang=en(预报数据源于NOAA的全球预报系统(Global Forecast System,GFS));2)欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的南半球10天预报图⑥http://www.ecmw f.int/products/forecasts/d/charts/medium/determ inistic,由于ECMWF全球预报模式在南极地区分辨率较低,适用于大尺度环流分析和南半球西风带气旋的预报。

南极中山气象台安装有自动气象站,观测要素有风向风速、温度、相对湿度、气压、日照时间、辐射、水汽压、露点,人工观测项目有云量、云状、天气现象、能见度等。

图4 中山站L和X波段卫星接收系统制作的卫星云图(2010年9月18日)

3 短期天气预报的制作

中山站气象预报员每天负责接收、处理卫星云图,监视天气变化,并登录相关网站获取最新预报

图表,制作天气预报。

3.1 天气形势分析

制作中山站短期天气预报,首先需要了解当地天气形势及特点。南半球天气系统的移动与高空引导气流有关。引导气流越强,天气系统移动速度越快;天气系统纬向移速还与大气长波振幅有关,振幅小则东移速度快,振幅大移动慢,甚至可能停止或倒退(西移),形成阻塞形势。一旦形成阻塞一般可持续数天,甚至数周[20]。

影响中山站的天气系统主要是锋面气旋。锋面气旋发展的主要阶段是在一个准静止锋面上有小的扰动,随着扰动的增强,形成环流及冷、暖锋。当冷锋的移速比暖锋快、追上暖锋时,形成锢囚锋。卫星云图上云带出现明显的螺旋结构,气旋达到成熟阶段,不再继续发展[21],然后逐渐进入消散阶段。

锋面气旋中心附近风速较大,靠近中心的锋面移动较快,远端移动较慢。锋面移动速度取决于锋面两侧风速垂直于锋面的分量大小。在南半球,当锋面呈南北向时,冷锋从西南到东北的移速较快;当锋面呈东西走向时,冷锋从南向北的移速较慢。暖锋的移速较慢,无一定规律。对于发展中的锋面气旋,随着暖锋的移动,扫过的地区温度和湿度会升高,依次出现高云、中云、低云,并会产生降水。在锋面气旋中,1000—500 hPa厚度场低值区对应着低温区。中山站地区的降水大多数情况是受锋面气旋暖锋的影响。特别需要关注的是气旋的再生,有时趋于消亡的气旋当其内部温度对比重新增大,对称的温压场结构受到破坏,气旋就会重新发展。对于普里兹湾北部的气旋来说,气旋再生的主要方式是两个锢囚气旋合并加强。

南半球中尺度天气系统一般为几千米至几百千米,时间尺度为数小时至一天。由于其空间、时间尺度较小,地面实况图中显示不出来,但可通过卫星云图监测到。中尺度气旋经常给南极沿岸考察站带来强风和暴雪天气。中尺度气旋一般在极锋南部、天气尺度低压西部发展,离锋面气旋云系较远。中尺度气旋的形成跟冷空气爆发有关,例如来自南极大陆的下降风到达海洋上空可能导致中尺度气旋的产生。

分辨率较高的数值模式(例如AMPS)能够预报特定区域范围内中尺度气旋的发生发展。卫星云图可用来判断中尺度气旋的移动和发展变化。

天气形势的分析方法:

1)形势分析:首先对天气形势有总体的把握,关注气旋中心的位置、强度、移动路径和发展阶段(加深还是填塞);冷锋、暖锋及锢囚锋的位置、移动方向和速度等。500 hPa位势高度场主要关注南极大陆高压和副热带高压的相对位置、是否会形成阻塞形势。

2)实况分析:依据本站气压变化趋势和气温变化判断天气系统的移入和移出情况。利用自动气象站的3h变压,分析天气系统的移动速度和强度。

3)卫星云图:利用连续的卫星云图,关注气旋的移动、锋面云系的范围和位置,判断是否有中尺度气旋生成,重点关注未来6 h影响站区的中尺度气旋。

4)数值预报:利用高空、地面数值预报图综合分析环流背景及天气系统。依据天气学知识,参考各类数值预报产品明确预报思路。

3.2 天气预报制作

中山站天气预报的主要内容是天气、风和气温。根据南极预报工作经验,总结出不同气象要素的预报参考依据。

天气现象的预报主要是天空状况和降水,主要根据天气系统的情况来分析判断。

风的预报,因为站区的风受地形影响较大,预报时要不断积累经验。当气旋中心距离站区较近时,冬季风速最大可达12级以上。当风速较大的时候,风向一般都是偏东;风速较小时风向不稳定。当中尺度气旋移至站区南侧,风向短时偏西或偏南。天气晴好时,夜间下降风较强。

气温的预报,当云量较多时,一般气温较高;晴天有日照时气温较高,夜间气温降低。气温的预报与天气现象有关,天气预报准确,气温才可能预报准确。

制作预报单时要重点关注天气系统的发生、发展变化情况,以及天气系统的强度、移动路径及移动速度,这样才能准确预测坏天气的影响时间。天气预报的结论应该简洁明确,重点强调危险天气过

程。此外,应及时检验预报结果,分析查找预报失误的原因;还要经常留意临近测站的观测报告(例如澳大利亚的莫森站和戴维斯站⑦http://data.aad.gov.au/aadc/aws/)。

图5 2010年7月2日12时和7月3日00时南半球500 hPa分析场(引自:http://data.aad.gov.au/aadc/aw s/)

4 短期天气预报实例分析

中山站地区冬季典型的强天气过程是强降温、降雪和雪暴。本文利用2010年南半球冬季的3次典型过程分析说明天气预报的思路。

4.1 晴空降温

2010年7月4日中山站气象观测实况:晴,最低气温-29.4℃,日平均气温为-27.9℃。

首先,从500 hPa高空图(见图5)上看到,2日和3日普里兹湾上空环流比较平直,极地高压偏向东南极一侧,且比较稳定。因此,预测地面天气系统纬向移动性较强,一般不会强烈发展。

从1—3日的MSLP实况分析图(见图6)看到,1日下午位于普里兹湾北部的气旋于2日东移出站区。2日下午另一个气旋快速移至普里兹湾西侧,3日上午移动到普里兹湾北部,中心气压由962 hPa升至972 hPa,处于减弱填塞阶段。气旋移出后,移动性高压脊南伸至南极大陆边缘。中山站地区受高压脊影响,预测天气晴好。

从AMPS预报图(图略)也可以看出,自7月3日00时(UTC,下同)开始的未来42 h内,普里兹湾地区受南极高压控制,天空状况为无云或少云的晴朗天气。因此,7月4日做出的预报为晴天,考虑到没有云层覆盖,地面有效辐射较强,预报气温下降。

7月4日的天气实况与预报结果吻合。7月4日10:29的卫星云图(见图7)亦可看到普利兹湾大部区域都是晴朗少云。

4.2 降雪天气

2010年9月27日中山站夜间有大雪,28日全天降雪和大风,上午有吹雪。

从500 hPa高空图(见图8)可以看到,东南极的大气环流为经向型,槽、脊发展强烈。受高压脊的阻挡,对应的地面天气系统南压到南极大陆边缘。由9月25—27日印度洋MSLP实况图(见图9)可

见,普里兹湾西北方向的气旋一路南下,强度持续加强;澳大利亚西南部的高压阻碍着气旋向东移动。27日00时气旋位于普里兹湾,等压线密集,该气旋给中山站带来明显降雪过程。卫星云图亦显示(图略)9月27日气旋云系已经到达普里兹湾上空,中山站先是密卷云等高云移入,之后云系加厚,天气转阴。随着云系的向南发展,普里兹湾的降雪形势逐渐形成,实况出现大风和降雪。

卫星云图(见图10)显示,强气旋在28日夜间减弱填塞,降雪过程结束。

图6 2010年7月1日12时至7月3日印度洋MSLP分析场(引自:http://data.aad.gov.au/aadc/aws/)

图7 NOAA18红外云图

4.3 雪暴天气

雪暴是指大风席卷飞雪,地面到几百米上空水平能见度均小于1000m甚至10m,而且难以辨别雪是从天而降还是被风吹起的恶劣天气现象。雪暴天气多在南极冬季出现。

2010年9月14—19日中山站连续5天降雪,造成站区大量积雪,平均厚度接近1m。而且,14—16日每天有雪暴发生,这是受气旋持续影响产生的强降雪和强风天气过程。

12—13日500 hPa位势高度场(见图11)显示,普里兹湾发展的高压脊使低纬度的暖湿空气向高纬地区大量输送。由9月11—13日的MSLP实况图(见图12)可见,11日位于40°E附近的气旋在东移过程中逐渐加强,12日移至普里兹湾西侧,气旋强度达到最强(中心气压为946 hPa)。13日普里兹湾受气旋暖锋的影响开始降雪,预计这个深厚的气旋系统必将会给站区带来强的降雪和大风。此外,12日

在低纬度40°S附近还有一个气旋,由于受到高压脊的阻挡,有加深南移的趋势。一旦两个气旋汇合,低纬暖湿空气与高纬度的冷空气交汇,可能形成更强的气旋。因此,预测普里兹湾将产生连续阴雪。

AMPS的降水量/MSLP预报图(图略)也显示了同样的天气形势预报,即14日下午低压中心移至普里兹湾上空附近,降雪强度很大。由于暖锋带来暖湿空气,中山站的气温还将会持续升高。此外,强的气压梯度也会使站区风速大增。

图8 2010年9月26日12时和9月27日00时南半球500 hPa分析场(引自:http://data.aad.gov.au/aadc/aw s/)

图9 2010年9月25日12时至9月27日00时印度洋MSLP分析场(引自:http://data.aad.gov.au/aadc/aws/)

13日夜间红外云图(见图13)显示气旋云系位

于普里兹湾上空,此时天气实况有吹雪。另外,由云图可见南北两个气旋云系有明显连通、合并,南落后再次加强的趋势。

图10 2010年9月28日NOAA系列卫星红外云图

图11 2010年9月12日12时和9月13日00时南半球500 hPa分析场

5 小结

南极中山站是我国南极科学考察的重要基地。随着我国南极科学考察事业的发展,对气象预报的需求越来越多,对预报精度的要求越来越高。因此,气象预报员不仅承受的压力大,面临的挑战更大。

本文利用各种天气预报图和卫星云图,分析高空地面天气形势,归纳了中山站冬季典型的晴天降温、降雪和雪暴等3类天气过程的特点:1)当中山站附近地区受高压控制时,天气晴好,地面有效辐射较强,气温下降;2)当站区受发展中的气旋系统影响时,气旋锋面扫过会产生降雪。气旋减弱填塞以后,降雪过程结束;3)当站区受高压脊控制时间较

长,并在普里兹湾东部形成高压坝时,易使低纬度的暖湿空气向高纬地区大量输送,并阻挡气旋东移,有利于气旋发展。此时,气旋会对站区产生持续影响,带来强降雪与强风和极低能见度的雪暴天气。

基于南极中山站多年天气预报的实践经验和研究成果,本文认为在中山站制作短期天气预报时,要充分利用能够收集到的各种数据资料,包括国内外的各种数值预报产品,还要综合运用天气学知识和各种分析技术,确定影响中山站的天气形势及天气类型,不断摸索站区天气的规律,积累经验。本文总结的天气预报经验可供制作南极沿岸站点天气预报时参考。

图12 2010年9月11日12时至9月13日00时印度洋MSLP分析场

图13 2010年9月13—14日NOAA系列卫星红外云图

[1]张林.南极天气预报[J].海洋预报,1996,13(2):69-76.

[2]卞林根,薛正夫,逯昌贵,等.拉斯曼丘陵的短期气候特征[J].极地研究,1998,10(1):37-46.

[3]姜德中,钱平.第五次南极考察首次中山站越冬队海洋气象考察报告[J].海洋预报,1993,10(2):33-39.

[4]胡胜利.南极中山站天气系统和气象要素变化[J].海洋预报, 2001,18(1):34-39.

[5]胡胜利.第七次南极考察中山站越冬海洋气象考察报告[J].海洋预报,1993,10(2):51-58.

[6]胡胜利.南极中山站1995年异常天气特点的分析[J].海洋预报, 1997,14(3):65-70.

[7]肖晖,黄自强,杨绪林,等.1998~1999年南极中山站气象要素变化特征[J].台湾海峡,2003,22(2):237-241.

[8]翟兆锋.第十六次南极考察队中山站越冬队极地海洋气象考察报告[J].海洋预报,2002,19(2):47-53.

[9]胡胜利.南极中山站大风天气形势类型分析[J].海洋预报,1996, 13(3):59-63.

[10]许淙,万军,吕非.2002~2003年南极中山站地区风要素变化特征[J].海洋预报,2004,21(4):28-34.

[11]许淙.南极中山站地区冬季低温及增暖天气的变化特点[J].极地研究,2005,17(2):115-120.

[12]郭进修.东南极普里兹湾1990年1~2月大风过程与气旋和锋面活动分析[J].南极研究,1991,3(1):39-46.

[13]胡胜利.1991年4月9~11日南极中山站强风暴分析[J].海洋预报,1994,11(3):68-72.

[14]许淙,万军,吕非.南极中山站吹雪雪暴天气分析[J].极地研究, 2004,16(1):39-45.

[15]Turner J,Pendlebury S.The International Antarctic Weather Forecasting Handbook[M].British Antarctic Survey,2004,663.

[16]King JC,Turner J.南极天气和气候[M].张占海,等译.北京:海洋出版社,2007.

[17]SchwerdtfegerW.南极的天气与气候[M].贾朋群,等译.北京:气象出版社,1989.

[18]孙启振,杨清华,张林.南极数值天气预报应用与研究进展[J].极地研究,2011,23(2):128-137.

[19]张林,孙启振,许淙,等.南极两站X/L双频段遥感接收系统及研究应用[J].极地研究,2012,24(2):197-203.

[20]Schultz D M,Keyser D,Bosart L F.The effect of Large-Scale flow on Low-level frontal structure and evolution in midlatitude cyclones[J].M onthly Weather Review,1998,126(7):1767-1791.

[21]陈渭民.卫星气象学[M].北京:气象出版社,2003.

[22]朱乾根.天气学原理和方法[M].北京:气象出版社,1981.

Short-rangeweather forecastand typical cases study at Zhong Shan station, Antarctic

MENG Shang1,SUNQi-zhen1,ZHANG Xun-tu2,LIBai-chao3

(1.NationalMarine Environmental Forecasting Center,Beijing 100081China;2.JinanMeteorologicalBureau,Jinan 250031China;3.HeilongjiangMeteorologicalBureau,Harbin 150036 China)

Meteorological support is increasingly important as China's Antarctic scientific expedition is proceeding.Based on the experience and research of weather forecasting at Zhongshan station formany years, the method of the operational weather forecast at Zhongshan Station is summarized.Firstly,the analysis charts and numerical forecast products are described,and the impact of weather systems w ith different scales on the station is analyzed;secondly,the short-range weather forecast methods and steps at Zhongshan Station are concluded;finally,the forecasting experience for three typical types ofweather process in w inter at Zhongshan Station are summed up,including clear sky,snow fall and snow blizzard process.When the Zhongshan Station is not affected by cyclones,it should be clear and the temperature should drop under the high pressure control. Snow appearswhen the frontal cyclone swept the station area,and ends after the cyclone weakened.Cyclones w ill have a sustained impact on the station area and produce low visibility weather snow blizzard when there is presence of high dam blocking cyclone eastward.This article is a reference to weather forecasting for expedition along the coastof theAntarctic continent.

Antarctic;Zhongshan station;short-rangeweather forecast

P732.4

A

1003-0239(2015)05-0069-11

2014-10-31

国家自然科学基金(41206185,41076128);国家极地专项(CHINARE 2014-04-01)

孟上(1962-),女,工程技术带头人,本科,主要从事极地水文气象预报研究工作。E-mail:mengshang@nmefc.gov.cn

10.11737/j.issn.1003-0239.2015.05.009