滑坡风险管理综述*

2015-12-08唐亚明冯卫李政国孙巧银

唐亚明,冯卫,李政国,孙巧银

(1.中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安710054; 2.国土资源部黄土地质灾害重点实验室,陕西西安710054)

滑坡风险管理综述*

唐亚明1,2,冯卫1,2,李政国1,2,孙巧银1,2

(1.中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安710054; 2.国土资源部黄土地质灾害重点实验室,陕西西安710054)

从风险管理的框架入手,按照风险分析、风险评价、风险管理的逻辑流程,总结了有关滑坡风险管理的国内外研究现状和方法体系。风险分析包括确定分析范围、危险性分析、危害后果分析和风险的计算。风险评价包括财产损失风险评价、个体生命风险评价和群体生命风险。评价的结果可以有三种情况:不可接受、普遍可接受、可容忍。滑坡风险评价应根据不同的比例尺,采用恰当的技术手段,获取相应的评价参数,定量化是其必然的发展趋势。风险减缓通常有三种途径:①减小风险发生的可能性;②减轻风险发生的后果;③转移风险。地质灾害风险管理不单纯是一个技术问题,它同样也是个社会问题。

滑坡;地质灾害;ALARP原则;风险评价;风险减缓;风险管理;综述

在全球范围内,地质灾害风险管理是于1980年代末发展,并于1990年代末流行起来的一种灾害管理方法。1997年在夏威夷召开了首次关于滑坡风险评价与管理的学术会议,使该领域逐渐成为热点;2005年在温哥华召开了“国际滑坡风险管理会议”,系统总结了有关滑坡风险管理的理论、方法、经验和实例,可以说代表了当今国际上在这一领域的研究进展和水平[1]。国际滑坡和工程边坡联合技术委员会(JTC)现也把它作为一种通用的和推荐的方法在土地利用规划方面加以推广,并已形成指导性的规范[2]。

国内的自然灾害风险管理在洪水[3]、台风[4]、地震[5]、旱灾[6]等方面都有一定的研究和应用。但总体而言,中国现有的风险管理方法还不够完善,难以满足新形势下的需求。管理过程中长期存在风险定义不统一,风险分级方法多样,对同一自然灾害风险事件衡量标准不一致,损失评估结果不同,以及救助补偿标准不确定等问题[7]。2012年4月1日,民政部正式发布《自然灾害风险分级方法》,首次将自然灾害风险分级方法以标准的形式进行规范化[8]。

至于滑坡风险管理方面,从1990年代起,国内一直在进行着有关地质灾害易损性分析、经济评价、区域滑坡易发性、危险性评价等方面的研究,并取得了很多成果[9-12],但一直未将风险评估的理念引入滑坡管理之中,而且在实际的地质灾害调查工作中也一直缺乏使用专门的风险分析技术。从2007年开始,“十一五”科技支撑课题“地质灾害风险评估技术研究”,逐步把国外的风险管理理论引入国内,《滑坡风险评估理论与技术》一书体现了该课题的最新成果[13]。

本文从风险管理的框架入手,按照风险分析、风险评价、风险管理的逻辑流程,总结了有关滑坡风险管理的国内外研究现状和方法体系,以期读者对这一国际上先进的滑坡管理理念有一个较为全面的认识。

1 概述

滑坡风险管理包括风险分析、风险评价和风险管理三个互为关联的过程[14](图1)。其中风险评价是风险管理的重要组成部分和风险决策的前提[15]。风险分析包括危险性分析和危害后果分析,它确定风险的大小。危险性分析包括说明滑坡的类别、位置、体积、速度、滑移距离、发生概率等;危害后果分析包括识别和量化承灾体(含财产、人口),以及它们的时空概率及易损性。风险评价是将风险分析的结果对照可接受标准、不可接受标准或容许标准,进行风险接受与否的判断或接受程度大小的判断,并给出判断结果。风险管理是依据风险评价的结论,考虑如何减缓风险,如工程治理或生物措施,建立持续监测和预警系统,制定撤退方案或是转移风险等,并根据需要进行反馈和复查。

2 风险分析

国外的滑坡风险评价也经历了从定性到定量的发展阶段。1970年代,大多数正式应用在土地利用规划和公路滑坡管理上的风险评价都是定性的,1980年代以后,特别是到了1990年代,开始应用定量的方法分析滑坡的风险。滑坡的风险分析包括以下几个主要方面。

2.1 确定分析范围

需要事先确定的事宜包括如下几个方面。①评价的对象。是评价单体滑坡、线状工程(如公路、铁路、管道沿线等)边坡、土地利用规划区滑坡,还是整个区域性的滑坡风险评价。②滑坡的影响范围。这不仅包括本评价区滑坡对邻近非评价区的破坏和影响,还包括较远处的非评价区内的滑坡(如滚石、泥石流等)对本评价区的影响。③调查、勘查和研究程度。这些工作基础和取得的成果精度将决定风险分析的水平。④使用何种方法来估算滑坡频率和危害结果。⑤是进行定量分析还是进行定性分析。⑥通过哪些步骤和相关人员(如政府、开发商、公众、专业技术员等)来确定容许标准,容许标准是多少。⑦风险分析结果的最终表现形式是什么,如提交什么样的报告、数据和图件等。

2.2 危险性分析

(1)滑坡特征分析。首先应对潜在滑坡的类型进行划分,一个地方可能同时受好几种滑坡的影响,如浅表层缓慢滑动、深部滑动、岩崩、泥流、碎屑流等等,应对不同类型的滑坡分别作出危险性分析。然后要估计每一个潜在滑坡所处的位置、范围、体积,估计可能的变形破坏机制,如抗剪强度、孔隙水压力、滑体厚度、滑动机制等。接下来要推测可能的运移路径、运移距离、滑移速率、滑坡到达承灾体的概率等。最后要对滑坡前兆,如一些变形迹象等,进行确认。滑坡的发生,也符合一般随机事件的分布规律,即小规模事件的发生频率相对较高,如一些小的落石和崩塌经常发生,而大规模事件的发生频率相对较低,如造成巨大灾难的大型滑坡频率并不高。滑坡的空间预测和强度分析是风险评价的难点,对此石菊松等[16]、唐亚明等[17]做过较为全面的论述。

(2)滑坡发生的概率P(L)。滑坡的概率可表述如下:①在研究区内某种特征的滑坡在一年内发生的数量;②在给定的期限内某个特定的斜坡可能经历的滑坡次数;③下滑力超过抗滑力的几率(可通过临界孔隙水压力的年超越概率来表达)。计算滑坡概率的方法如下:研究区或者相似地区以往的数据资料;基于斜坡分级系统的相关经验方法;运用地貌学证据;将概率与触发事件如降雨、地震等联系起来;根据专家的直接判断;应用概率论的方法等。对此,Corominas和Moya[18]做了很好的总结。

(3)确定滑坡到达承灾体的概率P(T:L)。其取决于滑坡体与承灾体的相对位置,及滑坡可能的运动路径。它是一个取值在0~1之间的条件概率[14],其条件是滑坡发生。对于坐落在滑坡体上的建筑物或其他承灾体来说,P(T:L)=1;对于位于滑坡体下方或滑坡运移路径上的建筑或人员来说,P(T:L)要综合考虑滑坡可能的运移路径、距离、承灾体的相对位置等,以判断滑坡体是否能到达以及在多大可能上能到达某承灾体。P(T:L)可采用交叉概率来计算。交叉概率可以表述为滑坡表面积所覆盖的范围与承灾体分布范围相互遭遇的概率,以及滑坡最远处的碎块到达承灾体的概率。滑坡所覆盖的表面积的预测是比较困难的,有人通过GIS模拟,用延伸角的经验公式来确定位移距离,从而确定滑坡可能覆盖的表面积[19]。在此,延伸角是一个很有用的概念,它由Heim[20]定义,指滑坡后壁最高点到堆积体散落最远点的连线与水平面的交角。许多学者认为该角的正切值与滑坡体积之间存在负相关关系,其回归方程为:

式中:α为延伸角;V为滑坡体积;A、B为回归常数。不同的学者研究了不同地区的滑坡得到了相应的A、B值,建立起可供参考的预测模型[21]。此外,对于非静止的承灾体而言,除了空间交叉概率,还有时间交叉概率[22],这个问题更为复杂。

2.3 危害后果分析

(1)识别承灾体。承灾体包括滑坡影响范围内的人口、建筑物、工程设施、基础设施、交通工具、环境以及经济活动等。通常,承灾体位于滑坡体的下方或滑坡体上,有时滑坡体上方的物体也会受影响,因此,对承灾体要全面考虑。承灾体包括静止的对象,如建筑物、基础设施、环境等;也包括移动的对象,如行人、运动的车辆及乘客等。

(2)确定承灾体的时空概率P(S:T)。时空概率是指在滑坡发生的时间段内,承灾体恰好在场的概率。它也是一个条件概率,其条件是滑坡发生且到达承灾体所处位置,这个概率值也在0~1之间。对静止承灾体而言,其时空概率为1;对于流动承灾体而言,其时空概率为0~1。如一个滑坡体下的固定建筑物,无论灾害何时发生,其作为承灾体的时空概率都是1;而对于滑坡体下流动的交通工具及司乘人员而言,其时空概率就是他们一年内通过该滑坡体下道路的时间比例;对滑坡体下建筑物中的人员而言,其时空概率就是一年内这些人员呆在建筑物中的时间比例,而这个比例往往因人而异,计算时通常选取那个最大概率的个体,以说明风险值的大小。此外,在一些情况下,人员是否警觉并能从危险区及时撤出,对时空概率也是有影响的。如一个位于滑坡体上方的人,比一个位于滑坡体下方和在滑坡体之上的人,更容易观察得到滑坡的运动,并及时撤出。

(3)确定承灾体的易损性V(prop:S)或V(D:T)。易损性是一个承灾体或多个承灾体受破坏或损害的程度。它也是一个条件概率,条件是滑坡发生,且滑坡能够到达承灾体,同时承灾体恰好在场。对财产来说,用0(没有破坏)到1(完全破坏)来表示其易损性;对人员来说,也用0(没有伤害)到1 (死亡)来表示其易损性。财产易损性可由损伤函数表示,最初由美国水务局提出,用于表达不同的洪水强度(水深、速度等)与财产损失之间的函数关系,后来被美国地质调查局用于表示地震强度与财产损失之间的函数关系,但是由于滑坡的复杂性,一直无法用于表示滑坡强度与财产损失之间的函数关系[22]。易损性评价首先需要考虑危害后果,可分为直接损失和间接损失。直接损失是指由于滑坡运动直接导致的人员、财产损失;间接损失是由直接损失引发的,如滑坡破坏煤气管道引发的火灾,滑坡堰塞湖溃坝引发的洪水,灾难现场由于医疗条件不完善而引发的流行病,对滑坡灾害的调查费用等。这些直接和间接危害可以用“事件树”来分析[23]。易损性的影响因素如下:①滑坡速度,快速滑坡比慢速滑坡更容易造成人员伤亡;②滑坡体积,大滑坡比小滑坡更容易造成损害;③人员在露天场所还是在庇护场所,如呆在车辆或建筑物内的人员有一定的保护功能,可减少其易损性;④建筑物在滑坡的作用下是否会坍塌,以及坍塌的类型,如倾斜坍塌与平降坍塌是不同的坍塌类型,它们留有的承重墙或立柱支撑空间不同,可导致不同的易损性;⑤由窒息所致的死亡比撞击所致的死亡可能性要大,即滑坡压埋比滑坡撞击的易损性要高等等。

2.4 风险计算或估算

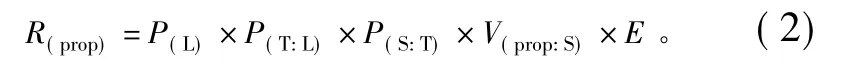

(1)定量的风险计算。风险计算是风险分析的重要组成部分。财产风险的计算公式为[14]:

式中:R(prop)为财产年损失;P(L)为滑坡发生概率; P(T:L)为滑坡到达承灾体的概率;P(S:T)为承灾体时空概率;V(prop:S)为承灾体易损性;E为承灾体价值。

生命风险的计算公式为[14]:

式中:P(LOL)为个人年死亡概率;V(D:T)为人员易损性,其余含义同上。这两式是滑坡风险分析的理论基础,体现了确定风险大小的求解过程,也体现了条件概率的逻辑关系。

(2)定性的风险估算。考虑到定量计算滑坡风险的困难,人们也常用定性的方法进行风险估算。“描述符”这种工具被用来描述滑坡危险性和危害后果的大小,以便给定一个相对的级别,这也可看做是一种赋值方法。“描述符”在边坡分级系统里经常用到,在一个较大的面积内、或是公路铁路管道等线状工程的滑坡风险评价中,这种定性评价方法非常有用,它不需要计算各个滑坡具体的风险值,而只需要知道它们之间的对比关系,即可决定实施风险减缓措施的优先次序[24]。澳大利亚地质力学学会制订了规范[25],给出了各种描述符的名称和含义(表1),可作为我们有价值的参考。

表1 定性的滑坡风险评价所使用的描述符及含义[25]

3 风险评价

3.1 风险的不同接受标准

滑坡的风险评价是指将风险计算或估算的结果值与风险接受标准值相比较,从而决定该风险是可接受的、可容许的,还是不可接受的。因此,相应地风险的接受标准也有可接受标准、可容许标准、不可接受标准3种。在此,区别可接受风险和可容许风险是非常重要的。可接受风险是指被滑坡影响的每个人都准备接受此风险,通常不需要采取进一步的风险减缓措施,或者为消除该风险所需花费的金钱、时间和努力很少。可容许风险是指人们受到滑坡的一定威胁,但是在权衡滑坡防治所需费用和滑坡可能带来的风险后,为了节约防治费用,保护国民财富不受损失,而愿意忍受的风险。这种风险通常不能被忽略,需要持续的关注,并采取一定的监测措施,在将来可能的话还需要实施风险减缓措施。在此使用了最低合理可行原则,即ALARP原则,该原则也是当前国内外普遍采用的一种项目风险判据原则。不可接受标准则是指该滑坡风险完全不可接受。

3.2 财产损失风险评价

风险评价可分为财产损失风险评价、个体生命风险评价和群体生命风险评价三种。

财产损失风险是指滑坡可能对建筑物、基础设施、经济生活、环境等各方面造成的损失之和的量化货币值。所谓风险评价即是看这个货币值能否被人们所接受。通常人们会将这个可能的货币损失量与治理该滑坡的花费进行比较(费用—效益分析),以决定是否接受这个风险,从而得到风险评价的结论。但是需要指出的是,财产风险常常不是孤立存在的,其往往与人员风险相伴而生,因此最终的风险评价结论经常是根据人员风险的可接受程度做出的。

3.3 个体生命风险评价

个体生命风险是指在未来发生滑坡的威胁范围内,单个人所可能遭受的生命风险。所谓个体生命风险评价,就是将计算或估算的滑坡所能引起的个体生命风险值,与制订的风险接受标准值相比较,以决定是否完全接受该风险,是否容忍该风险,或不准备接受该风险。目前国际上还没有一个通用的由于滑坡引起的个体生命风险的接受标准,Leroi等[26]较为全面地总结了现有的一些国家或组织机构颁布的个体生命风险接受标准(表2),国内在这方面的标准制订还没有开始,最近,吴树仁等提出将全国滑坡灾害人员年均伤亡率1.0 ×10-6作为可接受风险,将1.0×10-4作为不可接受风险,将1.0×10-6~1.0×10-4作为可容忍风险的建议[13]。

表2 个体生命风险接受标准[26]

3.4 群体生命风险评价

群体生命风险是为了确定在一次滑坡事件中有多少人同时受到威胁,并且他们受损害的概率有多大。由此可见,个体风险是从个体的人出发,考察和分析其承受的所有灾害源带来的风险之和;而群体风险是从某个灾害事件出发,考察和分析一个事件所带来的影响和后果。如果拿多次小事故死亡人数的总和与一次特大事故中死亡人数作比较的话,人们往往更关注后者,并且对后者的容忍度要低很多。例如发生十起交通事故每次死亡2人,与一次特大交通事故死亡20人相比,人们往往不能宽恕那次特大事故。因此,对群体生命风险的定义是:在一个指定的受险区域内,每年引起N或大于N人死亡的累积概率[38]。

图2 滑坡群体生命风险容许标准[39]

画出累积概率(F)与死亡人数(N)曲线是一种有效的进行滑坡群体生命风险评价的手段,最早用该方法进行滑坡风险管理的当推香港岩土工程办公室[39]。他们在1998年发布了一个滑坡群体生命风险容许标准的暂颁标准(图2),对坡脚长度为500 m的斜坡规定了风险标准(若斜坡段宽度大于500 m则按比例提高风险等级),斜坡风险被划分为“不可接受区”、“最低合理可行区”(或叫可容忍风险区、ALARP区)、“普遍可接受区”、“严格审查区”4个区域。有人对意大利全境1410-1999年的灾害数据库进行分析,得到了评价该国地质灾害社会风险的F-N曲线[40],还有对Canvey岛、澳大利亚、荷兰等地的社会风险标准进行的有关研究等[26],国内也有人尝试使用F-N曲线进行滑坡的群体生命风险评价,并得出延安某滑坡的群体生命风险在“不可接受区”的结论,用以指导风险减缓措施的实施[41]。

4 风险管理

4.1 风险管理的尺度

风险管理的尺度可以理解为需要进行风险管理的面积有多大,这是一个非常重要的问题,因为风险分析的精度取决于评价面积的大小。宜区分不同的比例尺精度、投入相应的工作量来进行风险评价,以满足不同的管理要求。如对于一个县域的土地利用规划来说,其面积一般在几百至上千平方千米,就适用于小比例尺风险评价(1: 50 000);对于一个城镇开发的土地规划而言,面积在几平方千米至几十平方千米,适用于中、大比例尺的评价(1:25 000~1:10 000);而对于一个单体滑坡来说,就需要进行更详细的高精度工作,适用于超大比例尺的评价(>1:5 000);当然如果是一个更大面积的区域,如一个市、一个省或全国范围的风险评价,则适用更小比例尺(<1: 50 000)。

评价参数的获取应以能满足风险评价的精度需要为原则,因区域面积不同或调查经费的限制,参数的获取方法和精度是不同的[42]。一般而言,低精度的调查适用于小比例尺,采用的方法也是收集资料、遥感解译、地面调查等较为简单的方法,单位面积投入的工作量较少;中精度的调查适用于中大比例尺,采用的方法主要有工程地质测绘、经验公式、走访知情者、简单模型、统计技术等,投入工作量增多;高精度的调查适用于单体滑坡,采用的方法主要有超大比例尺的工程地质测绘、钻探、物探、山地工程、测试与原位试验、承灾体资产评估等。

唐亚明等选取延安宝塔区为评价对象,分别完成了小比例尺、中比例尺、大比例尺、超大比例尺四种不同精度的滑坡风险评价[43]。小比例尺风险评价(1:50 000)覆盖宝塔区全区,面积3 556 km2,以传统的GIS工具栅格法为手段,采用评价指标的信息量模型计算而得。中比例尺风险评价(1:25 000)覆盖县城区,面积100 km2,采用高精度DEM叠加Quick Bird遥感数据识别潜在易发坡体,圈画滑坡危险区界线,进行承灾体信息解译,野外核查验证等方法而得。大比例尺风险评价(1: 10 000)适用于重点坡段,采用边坡风险分级系统进行评价。超大比例尺风险评价(1:5 000)应用于虎头峁滑坡,采用可靠度分析坡体的稳定性,并定量计算滑坡的财产风险、个体生命风险和群体生命风险而得。

4.2 风险减缓措施的选择

风险减缓通常有三种途径:①减小风险发生的可能性;②减轻风险发生的后果;③转移风险[44-45]。风险减缓可以选择以下措施:

(1)减少滑坡发生的频次。如通过防滑桩、挡墙、喷锚网等措施以增加抗滑力,通过削坡、卸载等措施以减少下滑力,从而增加斜坡稳定性,减少滑坡发生频次;或通过生物措施、排水措施、直接清除危岩体等措施减少滑坡发生频次。

(2)减少滑坡到达承灾体的概率。如对于岩崩使用柔性防护网;对于泥石流修建阻拦坝体和排导堤;在重要建筑物后修建拦截坝等。

(3)减小承灾体的时空概率。如安装监测预警系统、公共广播系统以疏散人群;在滑坡危险地段设置警示牌,以减少人员逗留时间;在特别危险地段和临滑时段实行交通管制等。区域性的监测预警作为风险减缓的一种有效手段,在现实中被经常使用,但是由于预警靶区的针对性较差,使得实际的预防工作有一定的局限性[46]。

(4)避免风险。这包括放弃居住地选择另外的住址;或在制订土地利用规划时,将重要的建筑物放在风险普遍可接受区,将公园绿化等单位面积人员使用率较低的项目放在风险相对要高的区域;或者在进行建筑设计时尽量避免风险,如在学校规划布局中,可以将操场等部位预留给泥石流可能的下泄区,而将教学楼和宿舍规划在相对安全的区域等等。

(5)转移风险。如通过保险的方式来补偿风险。需要说明的是该措施是为了转移风险,但本质上风险并未减小。当前,我国的突发性地质灾害保险属于财产保险的范畴,基本做法是将塌陷、崩塌、泥石流等保险责任列入财产险中的综合险和一切险之内承保。我国目前还没有将一种或几种自然灾害作为独立险种进行承保的先例,从国际上看,也极少有将自然灾害作为单独险种承保的。由于目前家庭财产保险业务发展比较困难,而地质灾害保险条款作为财产保险中的附加条款,更得不到重视,因而为地质灾害风险去投保财产险的都是极少数的情况[47]。

(6)加强公众教育。该措施由于增强了公众的减灾防灾意识而提高了承灾体抗御风险的能力,也即降低了承灾体的易损性。进行广泛的灾害知识教育,包括灾害前兆、灾害过程、灾害机理、灾害预防、减灾防灾措施、灾害后果等知识的普及,可使居民在面对灾害时不会束手无策,同时增加公众减灾抗灾的责任感和自觉行为。可以采取不同的方式和手段进行公众教育,如利用模型、影视展示灾害发生过程,通过各种图片表现灾害带来的危害,借助于报纸电台等宣传科普知识等[48],近来还有人提出了地球科学新闻的灾害预警功能[49]。

(7)如果有太多的不确定因素,就推迟作决定的时间,等待进一步的调查结果、已有减缓措施的实施效果,以及监控结果等。

5 滑坡风险管理的局限性

如果将滑坡风险管理纳入到土地利用规划的法规体系中,势必要考虑与此相关的政治、经济、文化因素。法国的Leroi对此做了有趣的评论,包括科学研究与生产实践,政治和文化的选择,财政资助等,并提出不同比例尺滑坡风险编图的内容和目标[50]。

5.1 法制程序与个人诉求

一个国家的经济发展水平越高,居民的生活越舒适,其能够接收自然灾害的风险就小,社会呼吁免受自然灾害威胁的要求就越来越高。如果说农村人口还带着一种宿命的观念在承担自然灾害的损失,那么大多数城市人口将不再接受所谓的自然灾害,并且一旦灾害发生,他们会带着不断增加的赔偿要求去追究责任,尤其是当国家和政府承担这项保护义务时[26]。为了应对这种社会需求的变化,国外一些政府部门启动了法制程序,建立起了风险评估的标准化过程,它的目标就是监督和管理脆弱地区的土地利用,规范相关方的利益冲突,此外还可在一旦发生灾害时进行应急管理和提供救援帮助。但是即便如此,风险管理还是有一定的局限性,因为个人的预期与实际情况总会有一定差距,当个人利益诉求无法全部满足时,就会出现与现有管理体制的矛盾,这是一个在有约束的高度规范化的社会系统下必然遇到的情况。

5.2 城镇人口的集中

国外也有城镇化过程,在此过程中也存在与我们类似的问题,如在Leroi等的论文中提到,随着公路运输网和基础设施的延伸,越来越多的地方被城市“殖民化”[26],表现为对边坡的开挖和对河道的侵占。人类对边坡毫无节制的挖掘,改造了环境,而且这种对环境的改造改变了原有的径流平衡,加之缺乏排水措施,疏于水资源的管理和维护,造成了潜在的地质灾害隐患,产生了越来越多的滑坡风险。从另外一方面来说,城市文明的发展,使人类慢慢远离了大自然,使人们逐渐失去了对自然界的敬畏之心,同时也导致人们丧失了与自然界和谐共处的能力,缺乏应对自然风险的经验。于是就逐渐导致了这样一个局面:尽管在新项目建设伊始就被要求做地质灾害风险评估,但如果评估的结果是禁止这个项目,则结论常不被采纳,或者被要求修改结论,因为当地政府和民众更多地要考虑社会经济的发展。

5.3 政治考虑

管理更看重的是程序的合法化,因此出于政治考虑,人们并不总是以一种客观理性的方式来进行地质灾害风险管理。由于风险评价方案本身是由许多不确定因素制约的,这就逐渐导致了一种保守态度,即政府官员和技术人员并不想由此承担责任,慢慢地业主的意见就占了主导地位[26]。因此在这种情况下,就更加需要从事地质灾害风险评价的技术人员掌握综合性的知识,包括城镇与农村规划学、建筑学和政策法规等,以便与各方进行沟通,提出综合性的建议。在国外的地质灾害风险管理过程中,也出现了类似于中国的“政绩工程”,即在地质灾害防治工作中,工程治理和灾后重建是优先的,因为那是可见的;而很多预防性的措施则很少被实施,因为很难见到其明显效果,也很难证明其适用性;即便拨出了资金用于预防,也会使用在一般性的措施上而偏离了它的真正用途。

5.4 媒体作用

媒体对地质灾害风险管理的影响也很大。首先,媒体和专业技术人员的调查方法和立场是不同的,况且灾害发生后,两者的差别就更大。媒体的“谴责”是非常迅速的,他们根据部分数据和短期分析,常常得出倾向性的意见,而对专家所做的复杂论证过程缺乏认识,从而引起公众的质疑和审判,这就要求专业技术人员对潜在的地质灾害必须有非常清醒的认识,并具有良好的沟通能力。其次,媒体开始越来越多地聚焦于短期效应,即注重当时的处置办法和短期可见的防治效果,这甚至影响了专业技术人员,使他们也逐渐具有这种趋向。但风险管理是一项长期的、隐含性的工作,它的作用在于将灾害损失减少在其未发生之时(防患于未然),并做好充分的规划性和预防性工作,因此,科学家应有其独立性,将其视为一项长效工作,并抗击这种短期效应的蔓延[26]。此外,媒体还影响着人们的风险意识,增加了人们对外界不确定事件的恐惧,增强了对脆弱性的感知,加大了社会性压力等。

6 总结

(1)滑坡风险管理的全过程包括风险分析、风险大小的计算或估算、风险评价,以及基于风险评价结果的风险减缓措施的选择和实施等。风险评价的结果可以有三种情况:不可接受、普遍可接受、可容忍(ALARP)。

(2)滑坡风险评价应根据面积的大小和不同的用途需要,采用恰当的比例尺精度,并使用与之相适应的技术手段,来获取相应的评价参数。

(3)本质上来说,地质灾害风险评价是对未来不确定性事件做出合理的和在一定信度内的预测,并有可能在将来被检验,因此定量化的评价是其必然的发展趋势。

(4)风险减缓可以通过减小风险发生的可能性、减轻风险发生的后果和转移风险三种途径进行。其减缓措施可选择减少滑坡发生频次或减少滑坡到达承灾体概率,这些措施主要是硬性的;也可选择减小承灾体时空概率、避免风险、转移风险或加强公众教育等,这些措施主要是软性的。

(5)可以看出,无论国内外,在地质灾害评价、管理、防治、灾后处置等方面都存在相似的局面和困境,其中政府、公众、技术人员、媒体、以及其它相关方都会有自己的立场,所以地质灾害风险管理不单纯是一个技术问题,它同样也是个社会问题。

[1]Hungr O,Fell R,Couture R,et al.Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management[C]//Vancouver.London:Taylor&Francis Group,2005.

[2]Fell R,Corominas J,Bonnard C,et al.Guidelines for landslide susceptibility,hazard and risk zoning for land use planning[J]. Engineering Geology,2008,102(3/4):85-98.

[3]田玉刚,覃东华,杜渊会.洞庭湖地区洪水灾害风险评估[J].灾害学,2011,26(3):56-60.

[4]郭腾蛟,徐新良,王召海.1990年以来我国沿海地区台风灾害对土地利用影响的风险分析[J].灾害学,2014,29(2): 193-198.

[5]杨马陵,沈繁銮,陈大庆,等.地震预测预警等级风险评估与分区分级发布方案的研究[J].灾害学,2010,25(4):1 -10.

[6]金菊良,郦建强,周玉良,等.旱灾风险评估的初步理论框架[J].灾害学,2014,29(3):1-10.

[7]张鹏,李宁.我国自然灾害风险分级方法的标准化[J].灾害学,2014,29(2):60-64.

[8]民政部-教育部减灾与应急管理研究院.MZ/T 031-2012自然灾害风险分级方法[S].北京:中国标准出版社,2012.

[9]张叶成,张梁.中国崩滑流灾害成灾特点与减灾社会化[J].中国地质灾与防治学报,1994,5(Supp.1):408-411.

[10]张梁,张业成,罗元华.地质灾害灾情评估理论与实践[M].北京:地质出版社,1998:52-100.

[11]罗元华,张梁,张业成.地质灾害风险评估方法[M].北京:地质出版社.1998.

[12]向喜琼,黄润秋.地质灾害风险评价与风险管理[J].地质灾害与环境保护,2000,11(1):38-41.

[13]吴树仁,石菊松,张春山,等.滑坡风险评估理论与技术[M].北京:科学出版社,2012.

[14]Fell R,Ho K K S,Lacasse S,et al.A framework for landslide risk assessment and management[C]//Hunger O,Fell R,Couture R,et al.Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management,Vancouver.London:Taylor&Francis Group,2005:3-25.

[15]倪长健.论自然灾害风险评估的途径[J].灾害学,2013,28 (2):1-5.

[16]石菊松,石玲,吴树仁.滑坡风险评估实践中的难点与对策[J].地质通报,2009,28(8):1021-1030.

[17]唐亚明,张茂省.滑坡风险评价难点及方法综述[J].水文地质与工程地质,2011,38(2):130-138.

[18]Corominas J,Moya J.A review ofassessing landslide frequency for hazard zoning purposes(in Landslide susceptibility,hazard and risk zoning for land use planning)[J].Engineering Geology,2008,102(3/4):193-213.

[19]Copons R,Vilaplans JM,Corominas J,etal.Rock fall riskmanagement in high-density urban areas,the Andorran experience[C]//Thomas Glade,Malcolm Anderson,Michael J Grozier. Landslide Hazard and Risk,John Wiley and Sons,2004:120 -125.

[20]Heim A.Landslides and human lives[M].British Columbia:Bi -Tech Publishers,1932:195.

[21]Hungr O,Corominas J,Eberhardt E.Estimating landslidemotion mechanism,travel distance and velocity[C]//Hungr O,Fell R,Couture R,et al.Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management,Vancouver.London:Taylor&Francis Group,2005:108-115.

[22]RoberdsW.Estimating Temporal and Spatial Variability and Vulnerability[C]//Hunger O,Fell R,Couture R,et al.Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management,Vancouver.London:Taylor&Francis Group.2005:129 -157.

[23]Van Westen C J,Van Ash TW J,Soeters R.Landslide hazard and risk zonation-why is it so difficult?[J].Bull Eng Geol Env,2005,65(2):167-184.

[24]唐亚明,薛强,李清,等.黄土滑塌灾害风险分级系统研究[J].工程地质学报,2012,20(3):378-386.

[25]AGS(Australian Geomechanics Society).Landslide risk management[J].Australian Geomechanics,2007,42(1):13-36.

[26]Leroi E,Bonnard C,Fell R,et al.Risk assessment and management[C]//Hunger O,Fell R,Couture R,et al.Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management,Vancouver.London:Taylor&Francis Group,2005:159-198.

[27]HSE(Health and Safety Executive,United Kingdom).Reducing risk,protecting people[R].London:Her Majesty’s StationeryOffice,2001.

[28]Netherlands Ministry of Housing.Physical planning and environment,Dutch national environmental policy and plan-premises for risk management[R].Second Chamber of the States General,Session 1988-1989,No5.1989.

[29]Ale.Risk assessment practices in the Netherlands[J].Safety Science,2002,40:105-126.

[30]Australian National Committee on Large Dams Ins.Guidelines on risk assessment[R].Melbourne,ISBN 0731027620,2003.

[31]Australian Geomechanics Society.Landslide risk management concepts and guidelines[J].Australian Geomechanics,2000,5(1): 49-92.

[32]ERM-Hong Kong Ltd.Landslides and boulder falls from natural terrain:interim risk guidelines[R].Geotechnical Engineering Office,Civil Engineering and Development Department.GEO Report.1998,75:183.

[33]Reeves A,Ho K K S,Lo D O K.Interim risk criteria for landslides and boulder falls from natural terrain[C]//Proceedings of the Hong Kong Institution of Engineers Geotechnical Division Annual Seminar on Geotechnical Risk Management.Hong Kong: 1999:127-136.

[34]Ho K K S,LeroiE,Roberds B.Quantitative risk assessment:Application,methods and future directions[C]//Geology Engineering,Invited Papers,Technomic,Lancaster2000.PA:209-312.

[35]Iceland Ministry for the Environment.Regulation on hazard zoning due to snow and landslides,classification and utilization of hazard zones,and preparation of provisional hazard zoning[EB/OL].[2014-08-01].http://eng.umhverfisraduneyti.is/.

[36]Stewart IE,Baynes F J,Lee IK.The RTA guide to slope risk analysis version 3.1[J].Australian Geomechanics,2002,37(2): 115-147.

[37]RTA.Guide to slope risk analysis version 3.1.Road and Traffic Authority,New South Wales,Australia[EB/OL].[2014-08-01].http://www.rms.nsw.gov.au.

[38]Fell R,Hartford D.Landslide risk management[C]//Cruden D M,Fell R.Landslide Risk Management.Rotterdam: A.A.Balkema Publishers,1997:51-110.

[39]Geotechnical Engineering Office.Landslides and boulder falls from natural terrain:interim risk guidelines[R].GEO Report No.75,Geotechnical Engineering Office,The government of the Hong Kong Special Administrative Region,1998.

[40]Guzzetti F.Landslide fatalities and the evaluation of landslide risk in Italy[J].Engineering Geology,2000,58:89-107.

[41]唐亚明,张茂省,薛强.虎头峁滑坡社会风险评价[J].地质通报,2008,27(11):2218-2220.

[42]张茂省,唐亚明.地质灾害风险调查方法与实践[J].地质通报,2008,27(8):1205-1216.

[43]唐亚明.陕北黄土滑坡风险评价及监测预警术方法研究[D].北京:中国地质大学,2012:69-70.

[44]唐亚明,张茂省.滑坡风险评价难点及方法综述[J].水文地质与工程地质,2011,38(2):130-138.

[45]唐亚明,魏洁,贺生军,等.舟曲三眼峪泥石流风险减缓对策探讨[J].西北地质,2011,44(3):107-114.

[46]唐亚明,张茂省,薛强,等.滑坡监测预警国内外研究现状及评述[J].地质论评,2012,58(3):533-541.

[47]姜建军,沈伟志.我国地质灾害保险制度探国土资源科技管理[J].2008,25(6):91-93.

[48]陈霞,朱晓华.试论灾害教育在防灾减灾中的作用[J].灾害学,2001,16(3):92-96.

[49]王殿华,李守义,余钰琪.地球科学新闻与地质灾害预警[J].中国地质教育,2009(1):11-14.

[50]LeroiE.Landslide Risk Mapping:Problems,limitation and developments[C]//Cruden&Fell.Proc.of Int.Workshop on landslide Risk,Rotterdam:A.A Balberma,1997:239-250.

An Overview of Landslide Risk M anagement

Tang Yaming1,2,FengWei1,2,Li Zhengguo1,2and Sun Qiaoyin1,2

(1.Xi’an Center of China Geology Survey,Xi’an 710054,China;2.Key Laboratory for Geo-hazards in Loess Area,China Ministry of Land and Resources,Xi’an 710054,China)

Based on risk management framework,according to the logic flow of risk analysis,assessment and management,the present situation and the research method at home and abroad of landslide risk management are summarized.The risk analysis includes the determining of the analysis scope,the hazards analysis,the consequences analysis and the risk calculation.The risk assessment includes the property loss assessment,the individual life loss assessment and the society life loss assessment.The assessment results can be of three conditions:unacceptable,widely acceptable,and tolerable.A certain scale should to be chosen at the startof the landslide risk assessing,accordingly the appropriate techniques can be adopted to obtain the corresponding assessment parameters,and quantitative is the inevitable tendency on risk assessment.Three ways usually are used to implement the risk mitigation strategy:the first one is to reduce the occurrence of the risk;the second one is to reduce the consequence of the risk;and the third one is to transfer the risk.Geological disaster riskmanagement is not only a technical problem,but also a social problem.

landslide;Geo-hazard;ALARP principle;risk assessment;risk mitigation;risk management; review

P694;X43

A

1000-811X(2015)01-0141-09

10.3969/j.issn.1000-811X.2015.01.027

唐亚明,冯卫,李政国,等.滑坡风险管理综述[J].灾害学,2015,30(1):141-149.[Tang Yaming,Feng Wei,Li Zhengguo,et al.An Overview of Landslide Risk Management[J].Journal of Catastrophology,2015,30(1):141-149.]

2014-07-08

2014-08-14

国家自然科学青年基金项目(41202256);中国地质调查局项目(1212010740907,12120114035701)

唐亚明(1973-),女,湖南永州人,博士,教授级高级工程师,从事地质灾害调查和研究工作. E-mail:tangyaming73@sohu.com