南方水稻黑条矮缩病防控试验

2015-12-06纪翠红林积秀黄培枝庄家祥余生灶

纪翠红,林积秀,黄培枝,庄家祥,余生灶,任 俊

(1.福建省永安市农业局 366000;2.福建省农业厅;3.福建省永安市洪田镇农业技术推广站)

南方水稻黑条矮缩病是由白背飞虱传播的一种新的水稻病毒病,近几年在永安市普遍发生,尤其是对单季晚稻及烟后稻危害严重。水稻是永安市主要粮食作物,尤其是单季晚稻、烟后稻种植面积占全市水稻种植面积的60%以上。为有效防控白背飞虱及其传播的南方水稻黑条矮缩病,保障水稻增产增收和提高品质,笔者于2013年在烟后稻进行针对白背飞虱及南方水稻黑条矮缩的防控试验和示范,旨在为进一步大面积示范推广提供科学依据,试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验安排在洪田镇忠洛村洋面田,水稻于2013年5月30日播种,6月27日插秧,10月10日收获。土壤为灰泥田壤土,肥力中等,排灌方便,前作为烟草。施药按每667 m2用药量,秧田加水30 kg喷雾,大田加水45 kg喷雾,用工农—16型手动喷雾器喷雾,施肥、除草、浇水、防病、中耕等管理措施一致。

1.2 供试材料

水稻品种为两优842(永安市种子公司提供)。供试药剂为30%毒氟磷WP、5%烯啶虫胺ULV、2%缓释性吡蚜酮GR(贵州大学绿色农药与农业生物工程国家重点实验室研制),25%吡蚜酮 WP(广西田园生化股份有限公司生产),60%吡虫啉FS(德国拜耳公司生产)。

1.3 试验设计

1.3.1 秧田期试验 设7个处理,不设重复,小区面积135 m2。处理1:每667 m2用1%缓释性吡蚜酮1000 g处理土壤,并用30%毒氟磷4 g拌稻种1 kg,移栽前3 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+10%烯啶虫胺200 mL进行喷苗;处理2:用30%毒氟磷4 g+60%吡虫啉10 mL拌稻种,移栽前3 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g喷苗;处理3:采用30目防虫网覆盖,移栽前3 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g喷苗;处理4:采用30目防虫网覆盖,移栽前3 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+5%烯啶虫胺200 mL喷苗;处理5:采用30目防虫网覆盖;处理6:为农民自防区 (秧苗期喷1次25%噻嗪酮WP 50 g对水45 kg喷雾);处理7:为清水对照 (CK),未用药。

1.3.2 大田期试验 设7个处理,不设重复,处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ的小区面积为1667 m2,处理Ⅶ (CK)的小区面积为334 m2。处理Ⅰ:由处理1秧苗移栽,移栽后30 d每667 m2用30%毒氟磷60g+5%烯啶虫胺200 mL喷雾;处理Ⅱ:由处理2秧苗移栽,移栽后30 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g喷雾;处理Ⅲ:由处理3秧苗移栽,移栽后30 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g喷雾;处理Ⅳ:由处理4秧苗移栽,移栽后30 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g喷雾;处理Ⅴ:由处理5秧苗移栽,移栽前7 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g喷雾,移栽后30 d每667 m2用30%毒氟磷60 g+25%吡蚜酮24 g喷雾;处理Ⅵ(农民自防区):处理6秧苗期移栽大田后于分蘖期、齐穗期、灌浆期分别每667 m2用10%吡虫啉WP 25 g、25%吡蚜酮WP 25 g、20%醚菊酯EC 45 mL喷雾;处理Ⅶ (CK):用处理7秧苗移栽,大田期末喷药。

1.4 调查内容及方法

1.4.1 秧苗期 各处理分别于3叶1心期 (6月19日)、移栽前1 d(6月26日)各调查1次白背飞虱和南方水稻黑条矮缩病发生情况。每个处理固定调查5点,每点调查1 m2,用白瓷盘盘拍,统计每个处理5 m2白背飞虱的数量。病株调查:各处理固定调查5点,每点调查20株,共调查100株的病株数,计算病株率。

1.4.2 大田期 各处理分别于分蘖盛期 (8月7日)、拔节孕穗期 (8月20日)、灌浆期 (9月10日)和黄熟期 (9月24日)调查1次白背飞虱和南方水稻黑条矮缩病的发生情况。每个处理调查10个点,采取平行跳跃法,每点查10丛,记载100丛白背飞虱数量及100丛的发病株数,并统计病株率,计算防治效果。计算公式:

白背飞虱防效 (%)= [(对照区白背飞虱虫量-处理区白背飞虱虫量)/对照区白背飞虱虫量]×100

南矮病防效 (%)= [(对照区病株率-处理区病株率)/对照区病株率]×100

1.5 测产方法

水稻成熟后采用5点取样法,每个处理随机取样10丛,考查稻谷产量构成因素,并统计各处理的实割产量。

2 结果与分析

2.1 各处理对白背飞虱的防效

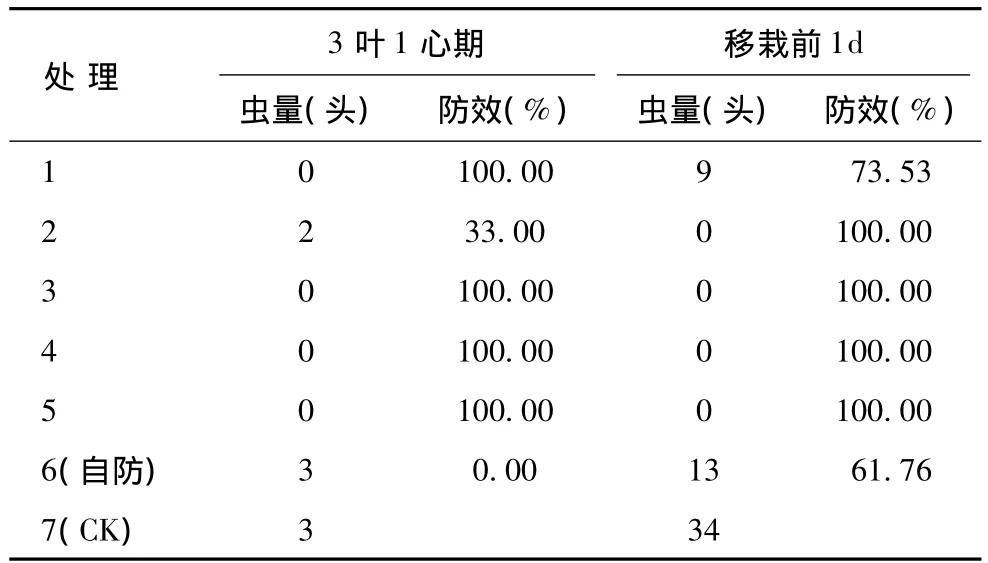

2.1.1 秧苗期 由表1可见,3叶1心期 (6月19日)调查,处理1、3、4、5对白背飞虱的防效均较好,均为100.00%;处理2防效为33.00%,处理6防效为0。移栽前1 d(6月26日)调查,处理2、3、4、5对白背飞虱的防效较好,均为100.00%;处理1对白背飞虱的防效为73.5%;处理6(农民自防)防效较差,为61.76%。

表1 秧苗期各处理对白背飞虱的防效

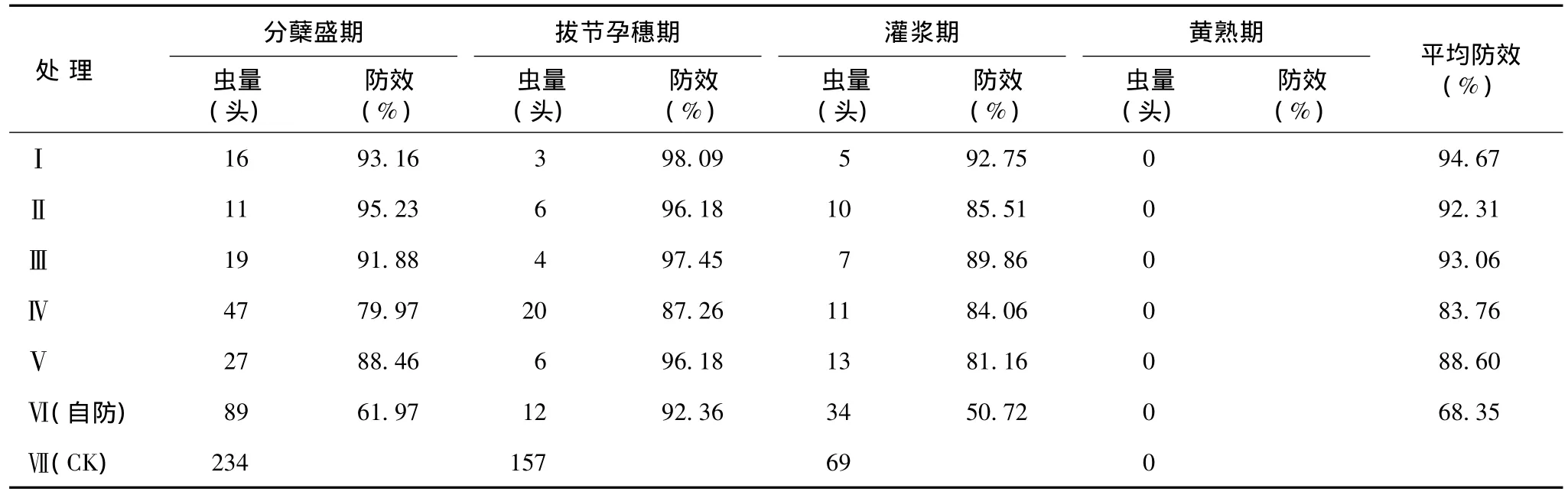

2.1.2 大田期 从表2可以看出,大田期处理Ⅰ、Ⅲ组合对白背飞虱的防效较好,平均防效分别为94.67%、93.06%;其次为处理Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ,平均防效分别为92.31%、83.76%、88.60%;处理6农民自防组合对白背飞虱的防效较差,为68.35%。

表2 大田期各处理对白背飞虱的防效

2.2 各处理对南方水稻黑条矮缩病的防效

2.2.1 秧田期 各处理均未发现明显的南方水稻黑条矮缩病植株。

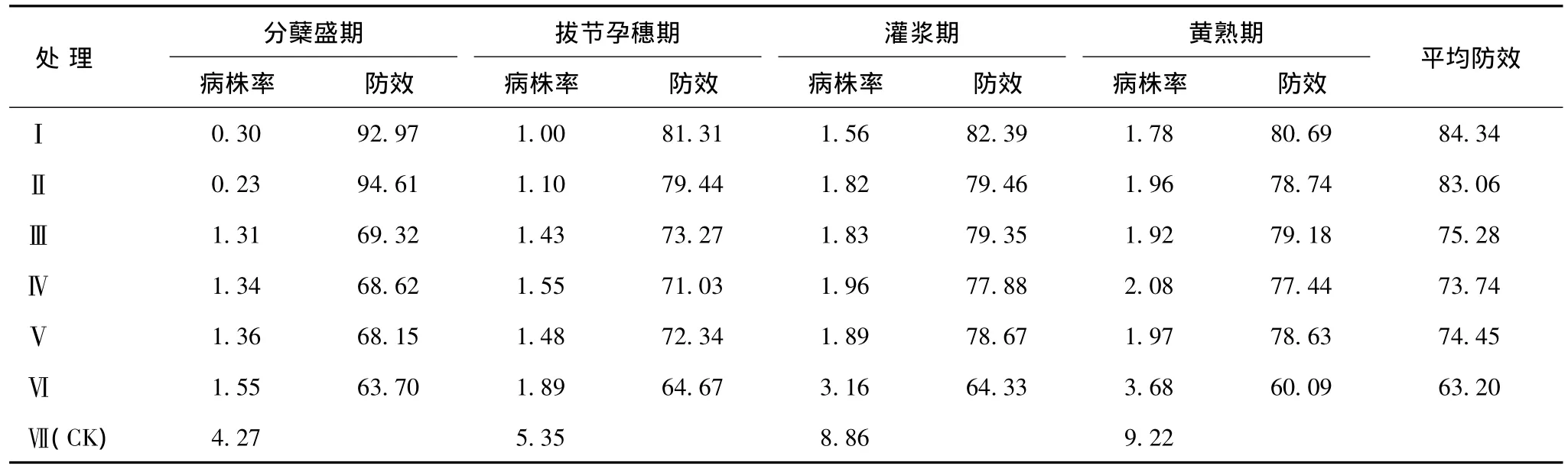

2.2.2 大田期 大田期各处理对南方水稻黑条矮缩病的防效见表3。由表3可见,处理Ⅰ、Ⅱ防控南方水稻黑条矮缩病的防效最好,平均防效分别为84.34%、83.06%;其次是处理Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ,平均防效分别为75.28%、73.74%、74.45%;处理Ⅵ农民自防田的防效最差,防效为63.20%。

表3 大田期不同处理对南方水稻黑条矮缩病的防效 (单位:%)

2.3 增产效果

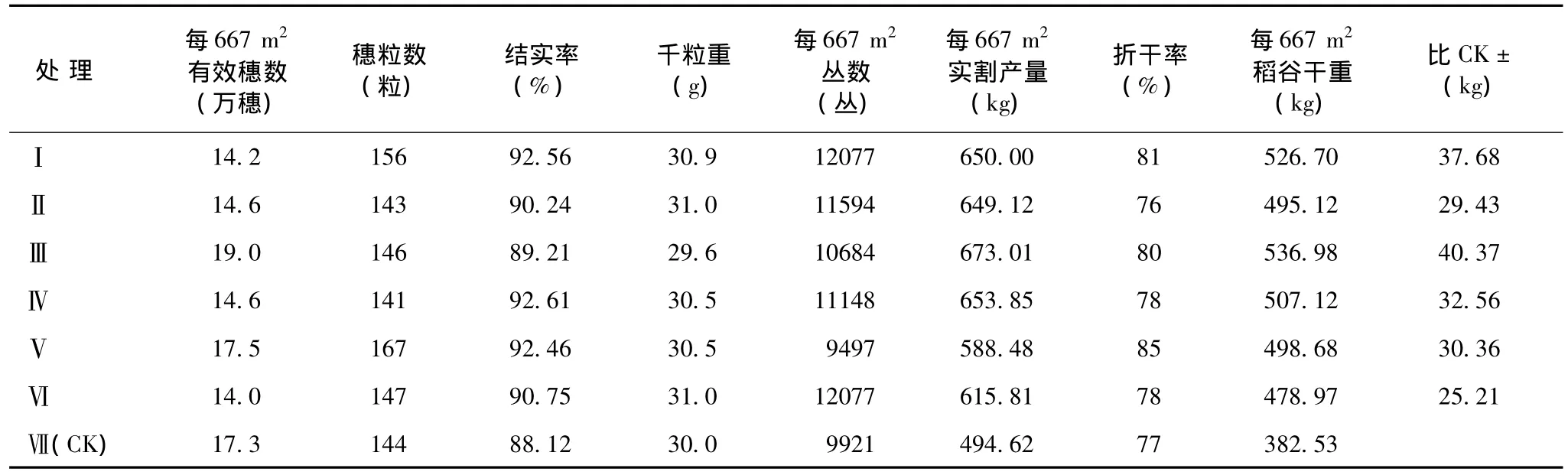

从表4可知,处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ每667 m2稻谷产量均比对照和农民自防田高,比对照增产29.43% ~40.37%,比农民自防田增产3.37% ~12.11%。

表4 各处理水稻产量比较

3 结果与讨论

试验示范结果表明,秧苗期覆盖防虫网能有效阻止稻飞虱的侵入,对白背飞虱及南方水稻黑条矮缩病的防效达100.00%。大田期以处理Ⅰ组合即秧田期土壤处理+药剂拌种+移栽前施药 (毒氟磷+烯啶虫胺)和大田期施药 (毒氟磷+烯啶虫胺)的防控措施较好,该防控措施对白背飞虱的防效达94.67%,对南方水稻黑条矮缩病的防效84.34%,每667 m2水稻产量为526.70 kg。其次是处理Ⅲ组合,即秧苗期覆网+移栽前施药 (毒氟磷+吡蚜酮)和大田期施药 (毒氟磷+吡蚜酮),该防控措施对白背飞虱的防效93.06%,对南方水稻黑条矮缩病的防效达75.28%,每667 m2水稻产量为536.98 kg。

本试验中发现,秧苗期覆盖防虫网,能有效地阻止稻飞虱的侵入,降低秧苗期感染南方水稻黑条矮缩病的发病率,但由于秧苗较嫩,移栽大田后易感染南方水稻黑条矮缩病。而药剂处理土壤和稻种在育秧期间还不能完全驱避白背飞虱,尽管秧苗未显病株,但易感染南方水稻黑条矮缩病。因此,在水稻安全生产中,为有效防控南方水稻黑条矮缩病的发生,首先,应大力推广防虫网覆盖育秧,但在1叶1心至2叶1心期要喷施15%多效唑WP 300 mg/kg,以抑制秧苗徒长,移栽前3~5 d揭网炼苗,提高抗逆能力。其次,推广药剂处理土壤及种子技术。耕地前撒施缓释性吡蚜酮,推广应用吡虫啉、吡蚜酮拌种。第3,施好送嫁药。移栽前2~3 d喷1次防治稻飞虱的药,农药可选用吡蚜酮、毒氟磷、烯啶虫胺、噻嗪酮等。第4,秧苗移栽大田后,对稻飞虱实施达标防治。