永恒的魅力 永恒的歌

——论黄虎威艺术歌曲《永恒的歌》的创作特色与艺术魅力

2015-12-05周姝

周 姝

(四川音乐学院作曲系 四川成都 610021)

永恒的魅力永恒的歌

——论黄虎威艺术歌曲《永恒的歌》的创作特色与艺术魅力

周 姝

(四川音乐学院作曲系 四川成都 610021)

《永恒的歌》是作曲家黄虎威创作的一首优秀的艺术歌曲,歌曲中充满着对祖国的深切挚爱和鲜明的时代气息。本文从这首作品的创作特色出发,分别探讨了歌曲的结构、旋律写作、词曲结合、和声,以及钢琴伴奏等五个方面,力图从技术手法和艺术表现等多个层面进行剖析,以期展现这首歌曲所特有的永恒的魅力。

艺术歌曲;《永恒的歌》;创作特色;黄虎威

艺术歌曲《永恒的歌》是作曲家黄虎威优秀艺术歌曲中最具代表性的一首,该作品收录于《黄虎威艺术歌曲选集》(以下简称《选集》)。《选集》于2010年由中央音乐学院出版社出版,收录了黄虎威教授创作的《游日本京都圆山公园》 《晚风》 《月光摇篮曲》 《永恒的歌》 《红岩赞》 《大江歌罢掉头东》共6首艺术歌曲和3首少儿歌曲。这些歌曲就如同一颗颗明珠,历经了时间的考验和岁月的洗礼,依旧光彩夺目,散发着无穷的艺术魅力。

《永恒的歌》创作于1991年。那一年,作曲家同歌词作家崔吉熹(《永恒的歌》词作者),以及四川省音乐家协会的词曲作家们组成的创作组在简阳的龙泉湖进行创作。在此期间,崔吉熹的歌词《不变的歌》(后由作曲家建议,更名为《永恒的歌》)引起了黄虎威极大的兴趣。众所周知,词作家和曲作家若能在时间、空间上达成创作灵感的默契与共鸣,就会撞击出思想的火花,进而创作出优秀的声乐作品。正如唐代诗人白居易所云“未成曲调先有情”,当黄虎威老师读到这首情感真挚、饱含着对祖国的赤子之心的词作时,一种创作的热情便催促他去立意、去构想,于是,在很短的时间内,他在对歌词进行调整和修改的基础上,谱下了这首《永恒的歌》。该歌曲在1992年的“玉蝶杯”四川省《广播新歌》征集评选中获得金奖。首唱由著名男高音歌唱家吴企善担任,并由唐青石执棒的峨影乐团担任管弦乐伴奏。1994年,该曲在中国音协举办的首届“中华歌会”——面向全世界华人的征歌比赛中,从4148首作品中脱颖而出,再次获得金奖。该歌曲先后发表于《歌曲》1992年第3期和《音乐创作》2009年第3期(带钢琴伴奏)。

艺术歌曲的源头可以追溯到欧洲音乐的浪漫主义时期,它的结构细致精巧,音乐语言与诗歌语言、钢琴伴奏融为一体,相辅相成,共同担负起艺术表现的重任,而三者又同时具有相对的独立性。这首作品便很好地将这三者融合,借用“一首永恒的歌”寓意赤子对祖国的无限眷恋和坚定信念,生动、形象地塑造了“飘荡在高山大河”“回荡在我们心窝”的一首歌。作曲家将时代的投影与现实的感受相结合,深刻地表现了歌词的情真意切,将瞬间捕捉到的灵感化为纸上永恒经典的旋律,富有感染力,拨动着听众的心弦。

一、波澜起伏的结构布局

就音乐风格而言,这首作品既表现出抒情婉约的特点,又同时融入了激情豪迈的风格。通过分析作品的内部结构,我们可以清晰地看到这两种情绪如何在作者的妙笔下转换得游刃有余,并营造出跌宕起伏的音乐线条。

《永恒的歌》的结构是单二部曲式,总体分为两个段落,其曲式结构如下:

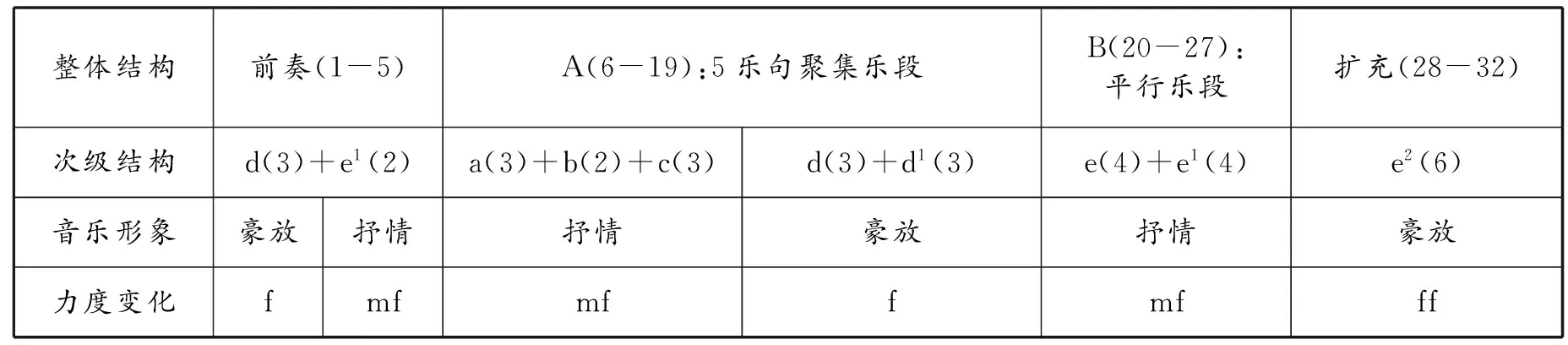

整体结构前奏(1-5)A(6-19):5乐句聚集乐段B(20-27):平行乐段扩充(28-32)次级结构d(3)+e1(2)a(3)+b(2)+c(3)d(3)+d1(3)e(4)+e1(4)e2(6)音乐形象豪放抒情抒情豪放抒情豪放力度变化fmfmffmfff

表1

从上面的表格中可以看出,整首歌曲的两种基本情绪随结构布局而呈现出间隔出现的特点,作曲家对有限的材料进行了最大限度的运用和发展。前奏共有两个乐句,第一个乐句使用了A乐段第四乐句(d)的材料,而前奏的第二乐句则采用了B乐段第二乐句(e1)后半句的材料。两个材料综合运用作为前奏,既预示了音乐发展的内在逻辑,又将激情豪迈的主题与抒情婉约的主题相衔接,有机地将两种性格统一起来,显得自然而流畅。

进入到A乐段,这首歌有如从遥远的地方走来,“连贯着一个主题”,诉说着一个故事。A乐段可以分为两个片区。第一片区由3个乐句构成,长度分别为3+2+3,第13小节处开放结束在G大调的属和弦上。这一片区的乐句多为非方整性的结构,因此,为音乐形象的表现提供了更大的空间和弹性。第二片区由两个乐句构成,长度为3+3,后乐句转调到D大调。在这一片区中,后乐句是前乐句上方大二度不完全的模进,同时也是全曲的高潮之一,辅以钢琴伴奏的和弦支撑和上行快速琶音,塑造出一种磅礴、伟岸的气势。

从B乐段开始,调性又回归到G大调,音乐形象峰回路转,由直抒胸臆变为深情诉说。作曲家将两句歌词谱写成一个乐句,然后重复这个乐句并改变终止式,构成一个方整性的平行乐段(4+4);同时,在钢琴伴奏中以不同的织体和音区加以区别。自第28小节进入二房子开始,作曲家将平行乐段的第二乐句加以扩充,在a2音上停留几拍之久,同时力度为ff,钢琴以和弦和八度音向上推进,达到全曲的最高峰值。最后,歌曲强有力地结束在g2音上,同时伴奏再现了前奏最开始出现的主题,再一次渲染了激情豪迈、宽广博大的气势。

二、大气磅礴的旋律写作

纵观这首艺术歌曲,作曲家通过简约凝练的主题材料,将核心音调贯穿始终,并巧妙地使用了顶真旋法,将作品的技术性与艺术性融合起来,形成了大气磅礴又清新感人、富有鲜明个性的曲调。

(一)简约凝练的主题材料

若将整首歌曲的旋律按照节奏材料和音高材料加以剖析的话,我们可以看到潜藏在作曲家灵感背后的技术支撑——即对材料的使用是非常凝练而统一的。

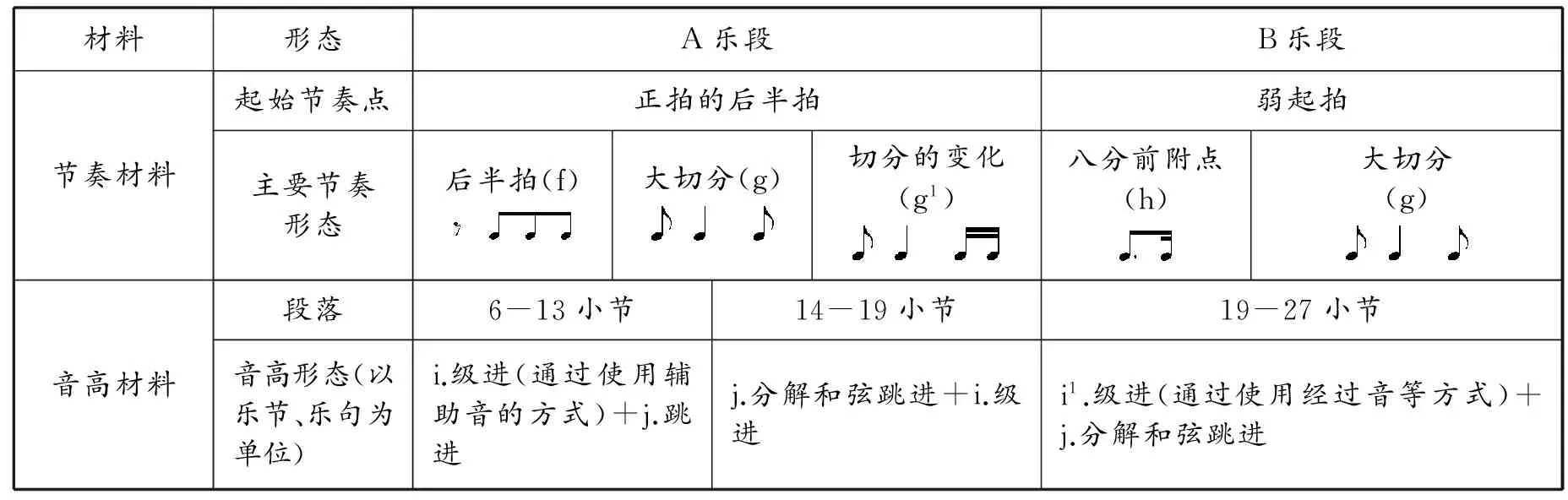

材料形态A乐段B乐段节奏材料起始节奏点正拍的后半拍弱起拍主要节奏形态后半拍(f)大切分(g)切分的变化(g1)八分前附点(h)大切分(g)音高材料段落6-13小节14-19小节19-27小节音高形态(以乐节、乐句为单位)i.级进(通过使用辅助音的方式)+j.跳进j.分解和弦跳进+i.级进i1.级进(通过使用经过音等方式)+j.分解和弦跳进

表2

1.节奏材料组织方式

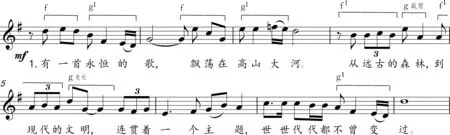

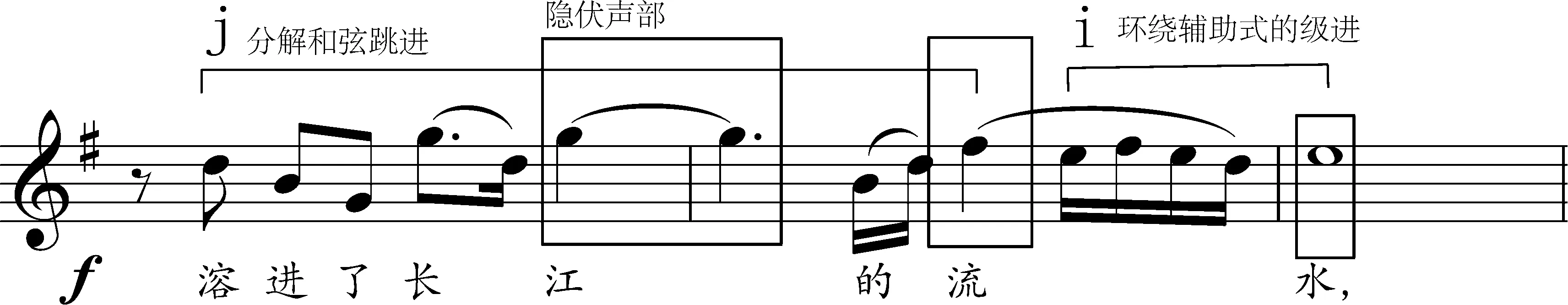

谱例1 (6-13小节)

2.音高材料组织方式

整首旋律的音高进行方式,不外乎有两种:级进和跳进。级进在这首作品中主要表现为使用辅助音与经过音;跳进则主要表现为将和弦的分解形式使用在旋律中。

通过谱例2、3,我们可以了解这首艺术歌曲中的第一主题(片区一和片区二)和第二主题的音高进行方式和它们之间的内在联系。

谱例2 (6-7小节)

第一主题(片区一):组织方式为i+j;

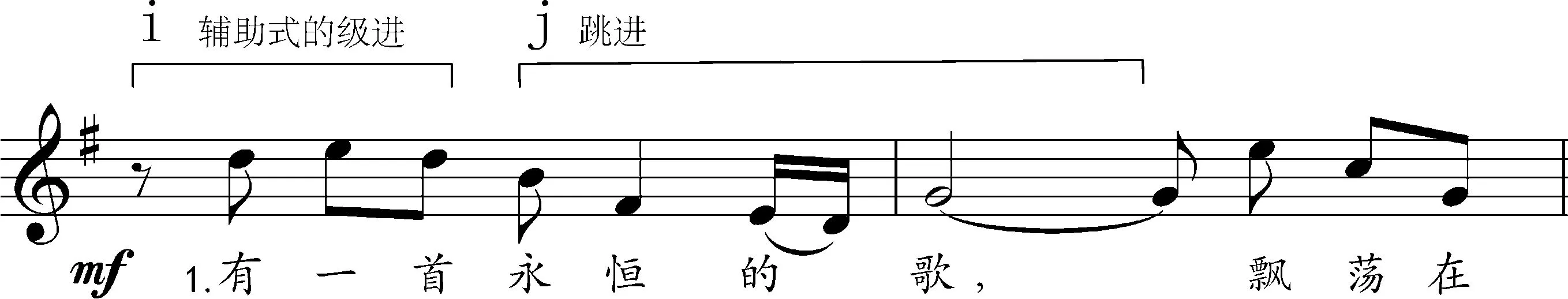

谱例3 (14-16小节)

第一主题(片区二):组织方式为j+i;

当旋律跳进的时候,最容易形成隐伏声部。同时,跳进的使用更推动了此处豪迈、激昂的音乐的情绪。从谱例3中我们可以看到,在这个乐句中由于旋律的大幅度跳进,形成了g-#f-e的隐伏声部线条。

谱例4 (20-23小节)

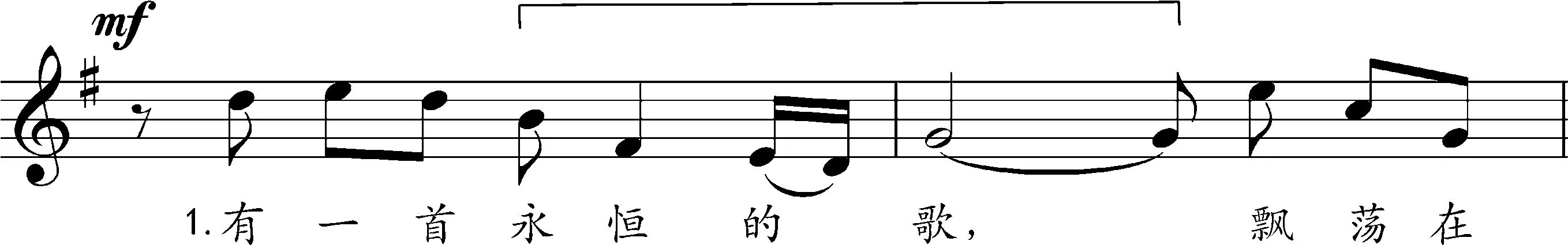

第二主题:组织方式为i1+j+i1;i1+j

从谱例2、3、4中我们可以看出第一主题(片区一)和第二主题在音高材料组织与音乐情绪上都具有共性。首先,在音高材料的构成上,第一主题(片区一)和第二主题都是以i+j、或i+j+i的方式构成(乐节内),不同的是第一主题(片区一)的i材料为辅助式的级进,而第二主题则为经过式的级进。其次,它们的力度都为mf,音乐情绪都属于较抒情和婉约的。

第一主题(片区二)则刚好相反。它以乐句为单位,先从跳进的、号角式的分解和弦材料开始,在最后落在长音上之前再进行短小的辅助式级进,形成j+i的材料组织方式。另外,f的力度也区别于第一主题(片区一)和第二主题,显示出它独特的个性。

(二)核心音调贯穿

在这首作品中,我们除了可以看到作曲家非常简约凝练的主题材料之外,若细心地反复吟唱歌曲的旋律,我们不难发现在乐节、乐句的末尾处,还有一个核心的音调贯穿全曲。

谱例5 (6-7小节)

谱例6 (12-13小节)

谱例7 (26-27小节)

从以上的三个谱例中可以看到,这个贯穿的核心音调虽然很相似,但是每次出现却都有一些变化。不变的是#f-e-d的级进进行,而改变的则是两端的跳进音程。这样的巧妙构思使得整首歌曲的音乐材料简约而凝练,又能从细节处洞察其微妙的差异,统一而不失变化。

(三)顶真旋法的巧妙使用

顶真是构成旋律和展开主题的一种常见旋法,指一个结构单位的尾音与紧接的另一个结构单位的首音重复。顶真突出了两个结构的紧凑关联性,促使乐思连贯,其展开像链条一样,环环相扣,头尾蝉联。在这首作品的旋律中,我们能够见到作曲家对顶真旋法的巧妙使用。

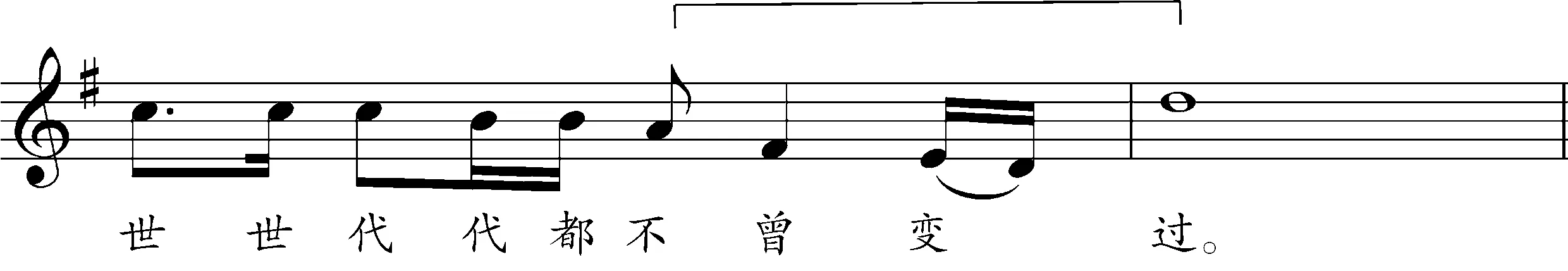

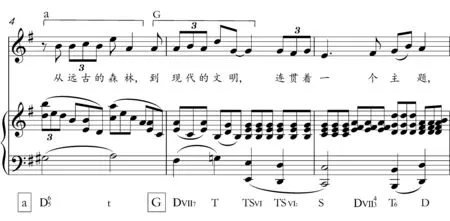

谱例8 (9-11小节)

谱例8中第9小节的“从远古的森林”和“到现代的文明”两个乐节之间的A音是顶真;“文明”和“连贯”这两个乐句之间的G音也是顶真。

谱例9 (13-19小节)

谱例9中乐句与乐句之间都形成了顶真的旋法,使得乐思更加连贯,演唱更加容易,且有一气呵成的气势。

三、词情乐意的完美结合

“语言的尽头是音乐”。语言无法表达的内容,就交给音乐来表现。艺术歌曲非常讲究旋律进行与歌词的音韵四声相结合,让音乐语言与诗歌语言融为一体,水乳交融,进而让词为曲做铺垫,曲为词增辉,二者合二为一,共同升华。在这首艺术歌曲中,我们可以看到作曲家是如何将词情与乐意完美结合起来的。

(一)别出心裁的歌词结构处理

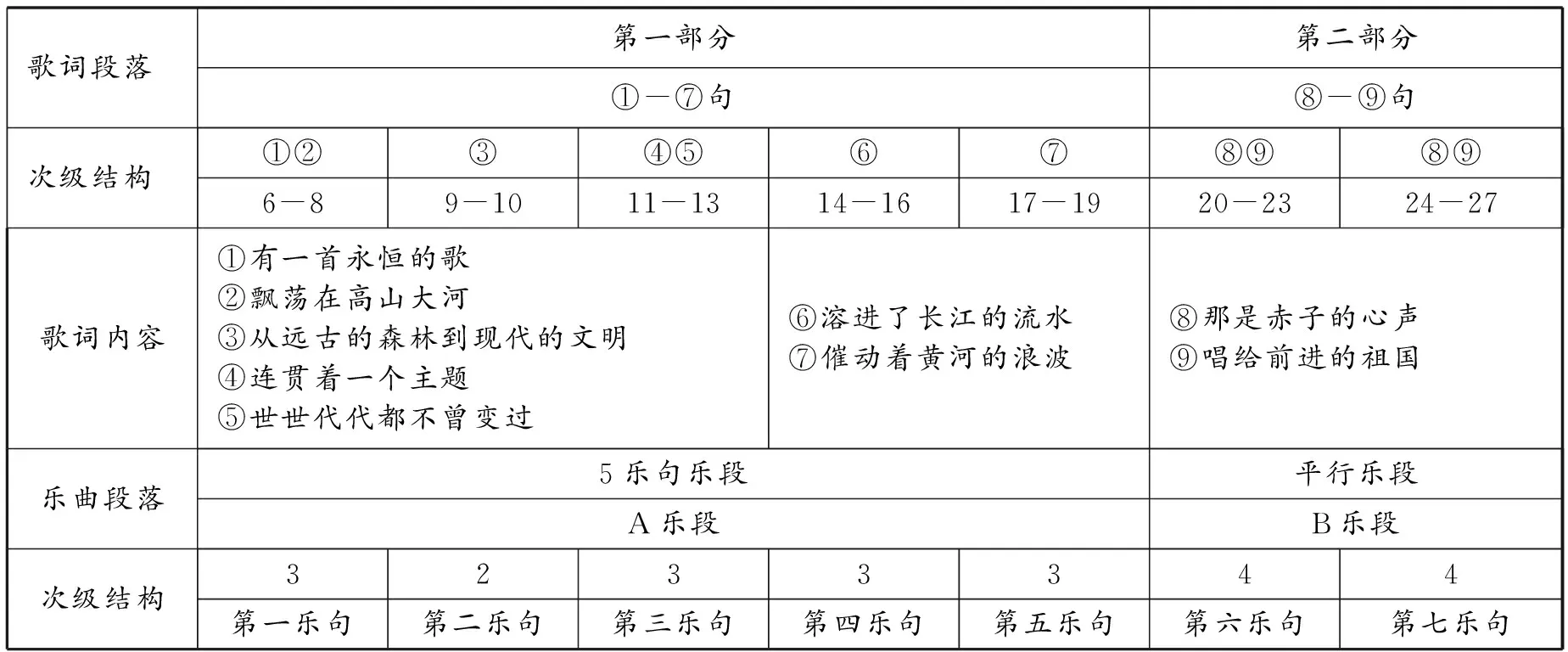

若将这首作品的歌词从曲中抽离单独分析(以第一段歌词为例),根据歌词的内容、韵律和呼吸,我们会发现,作曲家在谱词成曲的过程中,并没有受到歌词词句结构的约束,而是打破了歌词原本的结构和潜在的思维束缚,用一种新的结构感从宏观到微观,又从微观到宏观去重新布局歌曲的结构。因此,从下表中我们可以看出,歌词的结构与歌曲的结构并不完全形成对应,二者有时是一种错位的关系。

歌词段落第一部分第二部分①-⑦句⑧-⑨句次级结构①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑨6-89-1011-1314-1617-1920-2324-27歌词内容①有一首永恒的歌②飘荡在高山大河③从远古的森林到现代的文明④连贯着一个主题⑤世世代代都不曾变过⑥溶进了长江的流水⑦催动着黄河的浪波⑧那是赤子的心声⑨唱给前进的祖国乐曲段落5乐句乐段平行乐段A乐段B乐段次级结构3233344第一乐句第二乐句第三乐句第四乐句第五乐句第六乐句第七乐句

表3

如表3所示,歌词内容栏及以上为歌词原来的段落结构及其次级结构;乐曲段落及以下为这首作品的结构及其次级结构(在本文的第一部分曾作详尽阐述)。两相对照之后,我们可以清晰地看到,作曲家在谱曲时,对曲式结构的布局作了如下三处具有创新思维的调整:

1.将①②句歌词压缩为第一乐句;③句歌词为第二乐句,等级不变;④⑤句歌词压缩为第三乐句。A乐段前8小节包含了5句歌词,文字量和信息量如此之多,因此,形成了多为一字一音的词曲结合;

2.将“第一部分”的7句歌词放在5个乐句中呈现;

3.将“第二部分”的第⑧⑨句歌词压缩为一个乐句,后又将其做变尾重复,使之成为平行乐段。

(二)歌词铺排与旋律模进相结合

通过对歌词和旋律的研习,我们发现,作曲家对结构基本相同、语气基本一致的句群或短语都偏爱于采用旋律模进的方式来进行处理。通过这种将歌词铺排与旋律模进相结合的方法,既能够更好地把握歌词的音韵,又可以表现细腻的情感,起到加强气势,渲染气氛和情绪的作用。

谱例10 (9-10小节)

谱例10中,歌词“从远古的森林,到现代的文明”这两个短语的文字结构互相对应,因此,作曲家采用了模进的方式进行处理。从第9小节开始,以三拍为一组模进的原型,打破了4/4拍的律动与重音。从中我们可以看到,作曲家在谱曲时,并不是死板地按照常规的思维定势来划分乐句与乐段,而是从音乐本身出发,通过寻找词曲之间的一个最佳的平衡点与呼吸点来塑造内心想要表达的音乐形象,这也就是为什么这首歌曲的次级结构多为非方整性乐句的重要原因。

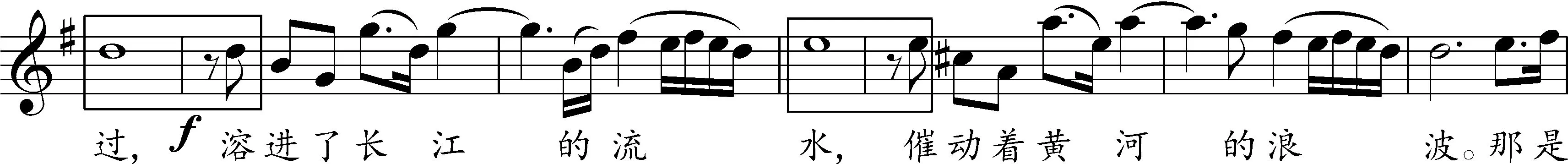

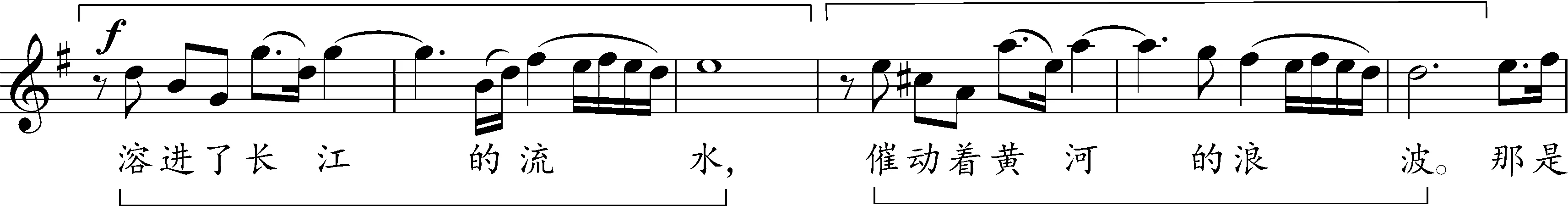

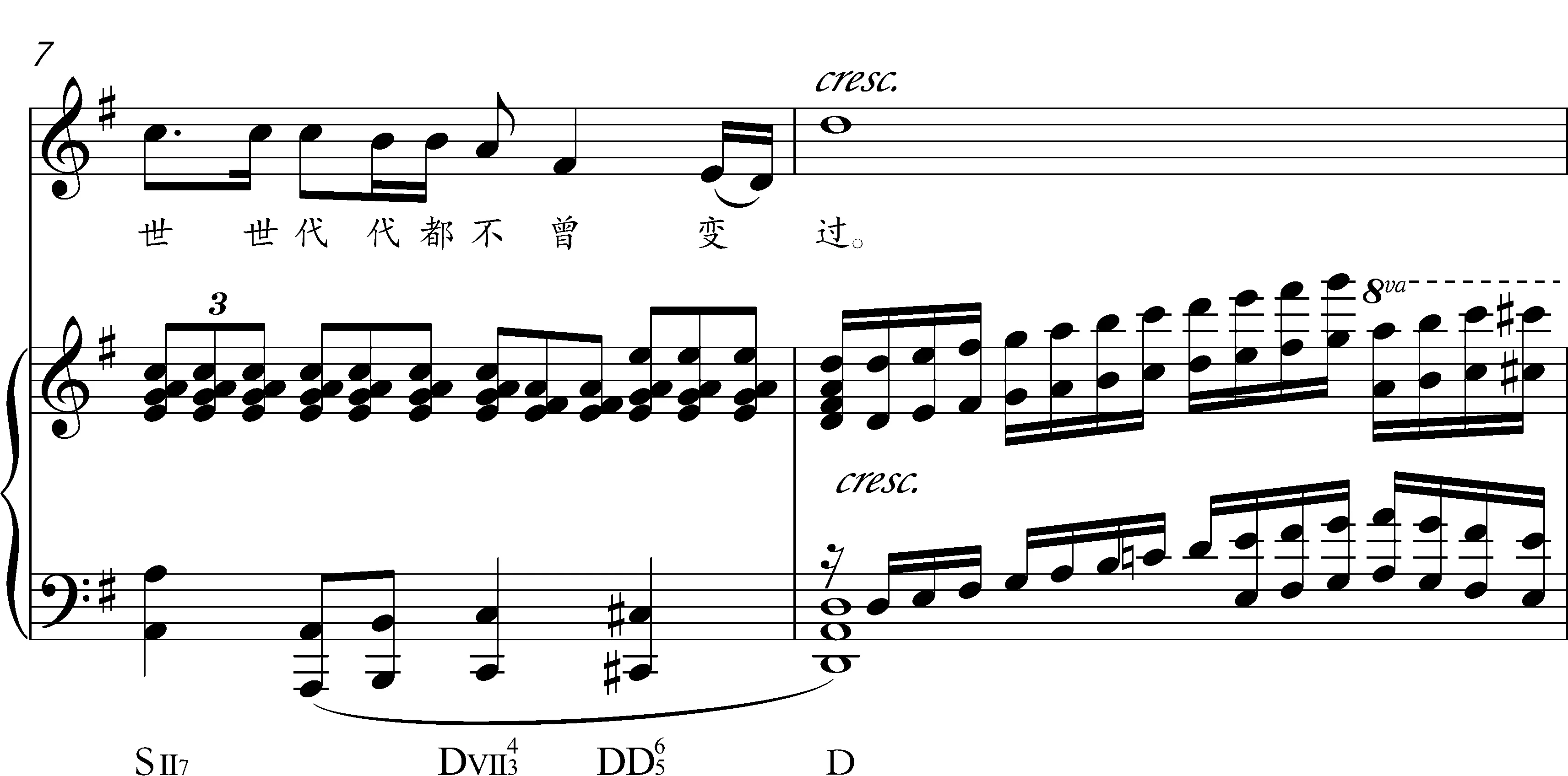

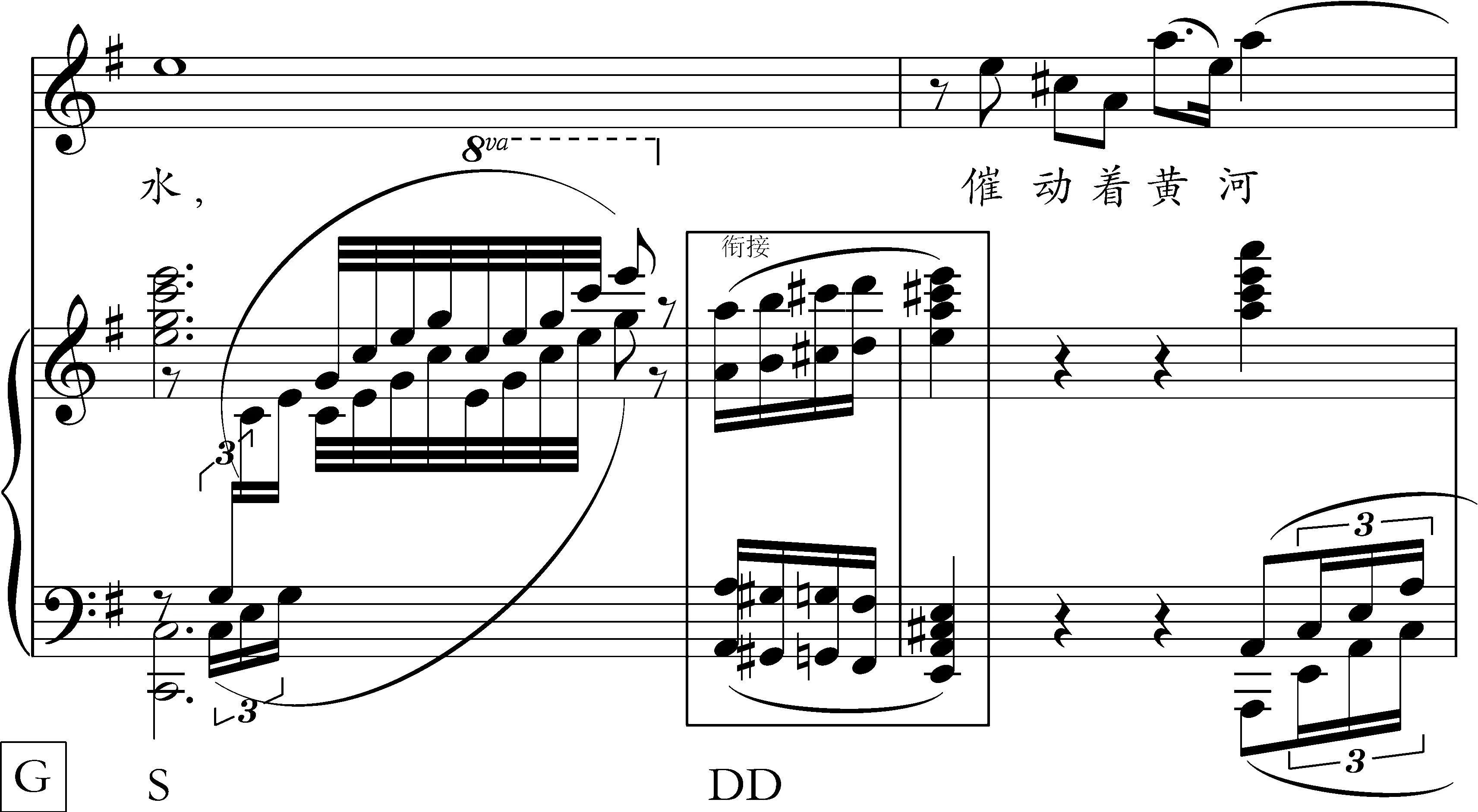

谱例11 (14-19小节)

谱例11中,歌词“溶进了长江的流水,催动着黄河的浪波”这两句歌词的文字结构互相对应,作曲家同样采用了模进的方式处理这两句歌词。歌词句式关系的铺排加上旋律的模进,为这两个乐句很好地造势,音乐张力不断加大,音乐形象不断深化。

四、恰到好处的和声手法

在这首艺术歌曲中,作曲家在和声运用方面以传统和声为基础,以音乐形象的刻画为出发点,对旋律进行了贴切而恰到好处的和声配置,赋予了其民族化与个性化的特点。该曲和声运用的特征主要体现在以下的两个方面。

(一)旋律化的声部进行

作曲家在进行和弦的配置和钢琴伴奏声部的写作时,除了严格、规范地按照和弦的声部进行规则来写作外,还特别注重外声部写作的旋律性。

谱例12 (7-8小节)

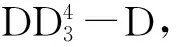

(二)变换自如的调性色彩

歌曲中,作曲家无论在旋律声部还是钢琴伴奏声部,都随处可见短暂离调或是直接转调。离调、转调,是丰富艺术歌曲表现力的重要途径和方式,特别是通过和声的配置,又为旋律的发展起到了推动、渲染、塑造个性与立体化的作用。这些技术手段与音乐本体在作曲家的精妙的笔触下,有机结合、相辅相成、相得益彰。所以,一切听起来总是那样自然,又是那样充满变化。

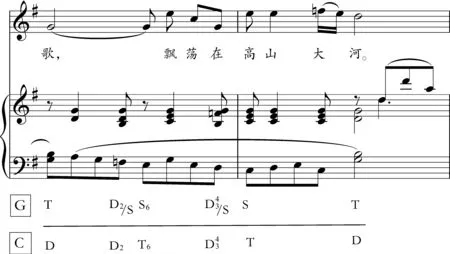

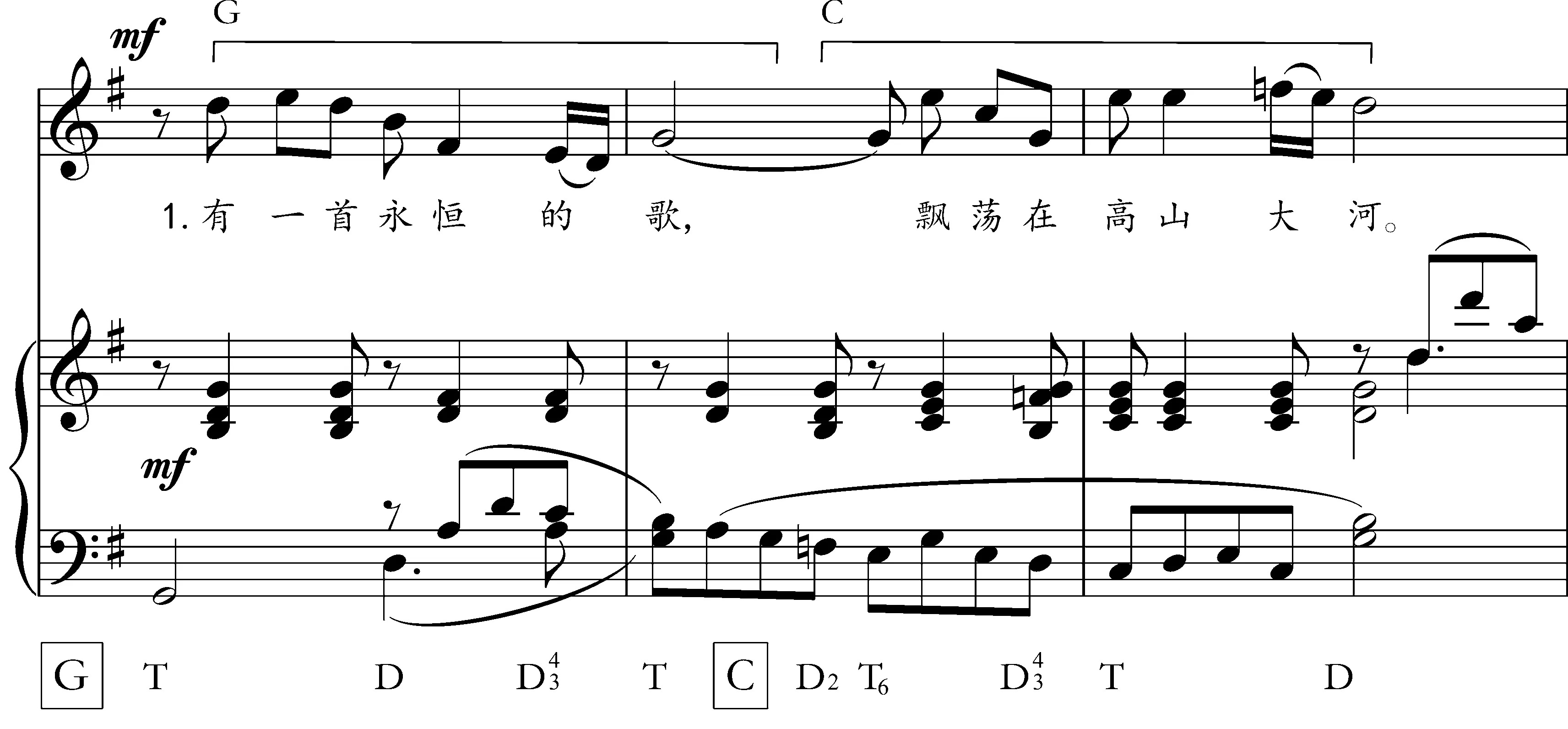

谱例13 (6-13小节)

谱例13是A乐段开始的前8小节。在这个仅仅只有8小节(3+2+3)的片段中,我们可以看到作曲家在和声配置和调性安排上所体现出的丰富变化。片段中的第1小节起始于G大调主和弦,随后在第一乐句的后半句转入C大调,第二乐句的前半部分又离调到a小调,后转回G大调。第三乐句的终止处通过重属和弦进行到属和弦的进行,形成开放的半终止。

五、形象丰满的钢琴伴奏

钢琴伴奏的艺术性是艺术歌曲中不可缺少的重要组成部分。通过不断渲染意境,烘托情感,钢琴的伴奏把词中的意象化为音乐的形象,使人声和钢琴共同创造出富于情感的氛围。在这首艺术歌曲中,为增强渲染力和表现力,作曲家充分发挥自己的想象力和创造力,借助钢琴的表现力,将其丰富多样的表现手法融入歌曲中,以此来塑造出动人的音乐形象。

(一)烘托气氛

钢琴伴奏的织体可以预示音乐发展的进程,并紧随音乐情绪的变化而变化,起到烘托气氛、增强音乐感染力的作用。我们可以通过分析谱例13(6-13小节)中钢琴伴奏织体的变化来充分说明这一点。

小节数6-89-10前半小节10后半小节-1213织体样式和弦式三连音分解和弦三连音柱式和弦十六分音符八度上行织体节奏织体密度随着音乐的进程和音乐情绪的推进,密度不断加大

表4

从对以上几个小节的分析我们可以看到,艺术歌曲的钢琴伴奏织体并不是一成不变的,也不是毫无规律地变化,它总是跟随或预示某种音乐发展的趋势,从而绘声绘色地表达歌词、旋律的内容,灵活多样,不落窠臼。

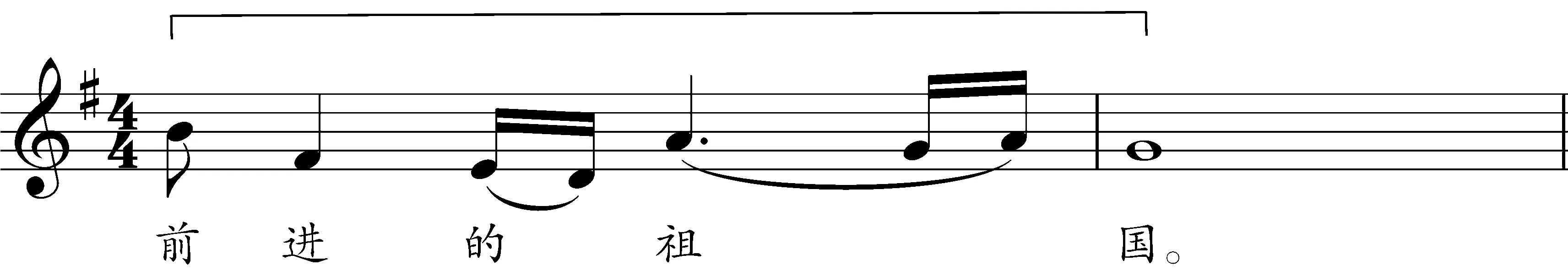

(二)结构衔接

钢琴伴奏的结构衔接作用,也就是我们通常所说的过渡作用,主要连接乐句、乐段以及为持续长音的旋律起到声部的互补。

谱例14 (16-17小节)

谱例14是A乐段第二片区的两个乐句的衔接处。此处钢琴伴奏的反向进行不仅起到了烘托气氛、营造高潮的作用,同时,也起到了结构衔接、和声过渡的作用。第17小节的重属和弦是第14小节主和弦的上方大二度模进,而重属和弦之前是下属和弦,这个看似随意的衔接片段却包含着非常逻辑化的和声关系,即G大调S的三音e等于重属的五音e,加以旋律的顶真手法,这样的衔接就避免了模进单位之间如同“切豆腐”一般彼此断裂,各结构之间环环相扣,模进单位之间的联系也因此而变得紧密。

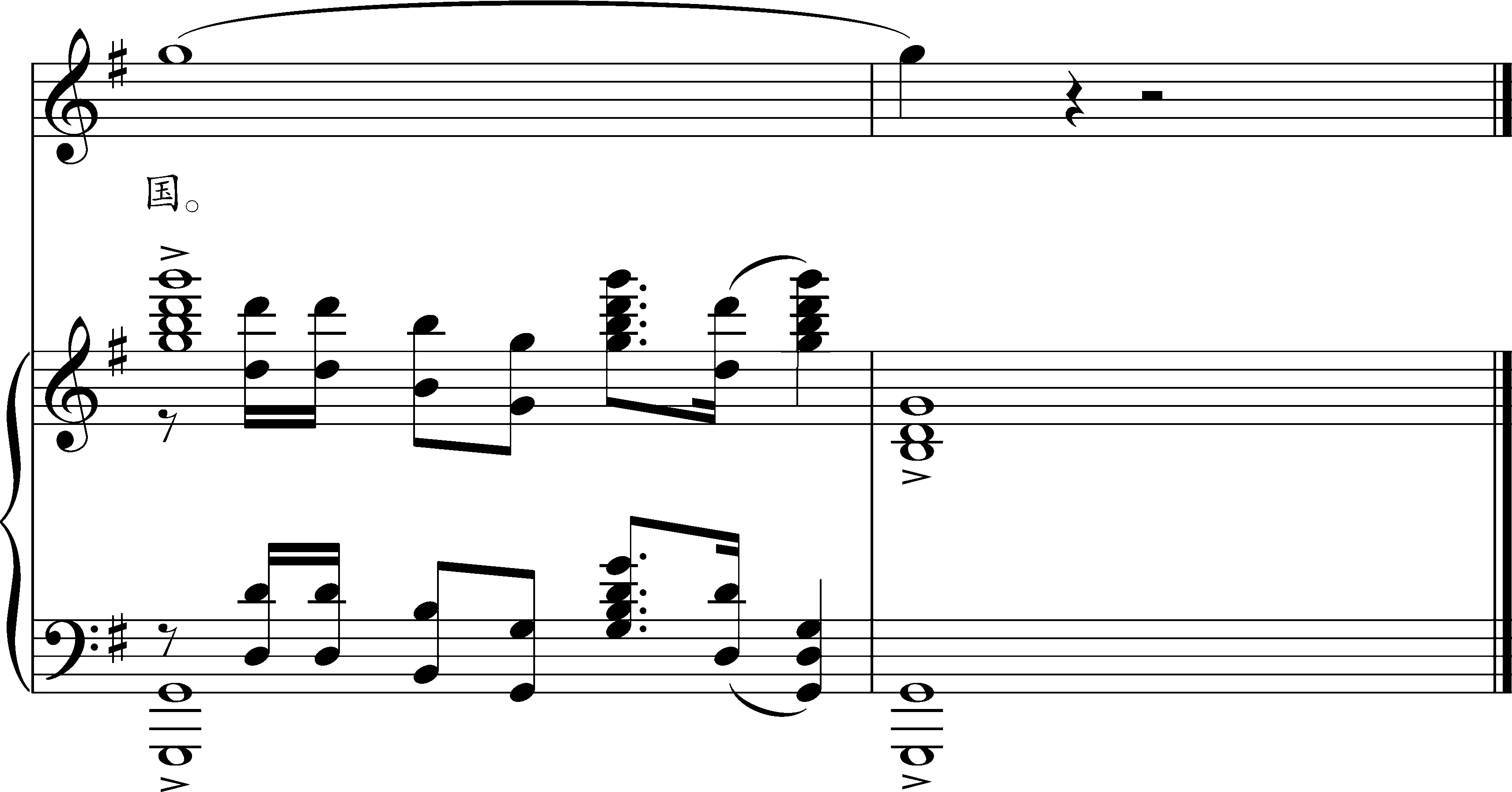

(三)呼应主题

在这首歌曲中,钢琴伴奏都在旋律的长音处进行了节奏填充,而填充所用的织体主要为上行琶音和八度和弦。同时我们还可以看到作曲家使用了呼应主题的方式对长音进行填充。

谱例15 (31-32小节)

谱例15是整首歌曲的最后两小节。通过谱例我们可以看到,作曲家将歌曲前奏的第1小节填充其中,起到了首尾呼应的艺术效果。同时这也对声乐部分的g2音形成强有力的支撑,极大地有利于音乐情绪的表达。有趣的是,前奏的“头”(第1小节的号角式音调)依顺序出现在全曲开头、第14小节和全曲结束,共三次。由于此曲要唱两遍,该号角式音调就出现五次。这五次好似五根支柱,稳固地支撑起全曲的框架,它的多次出现给我们留下了深刻的印象。

结 语

综上所述,本文较多地从技术层面上对《永恒的歌》进行解读,但其散发出的永恒的艺术魅力,却只有当聆听、欣赏过这首作品后方能感知。《永恒的歌》既富有时代的气息,又将“永恒”定义为超越时代,因此,是具有升华性与持久性的经典作品。“真情乃歌曲生命之所系”,从歌曲中,我们不仅能够听到豪放真挚的情感、大气磅礴的旋律、恰到好处的和声、波澜起伏的情绪和形象丰满的钢琴伴奏,更能够洞见作曲家全面的文化素养、坚实的作曲功底,以及深厚的艺术表现功力。

《永恒的歌》的创作始于瞬间的灵感,而其散发的艺术魅力却无穷无尽,止于永恒。愿这流淌在时间长河中的杰作能越发灿烂夺目,永恒经典,永不褪色。

责任编辑:李姝

10.15929/j.cnki.1004-2172.2015.03.009

J605

A

1004-2172(2015)03-0058-10

2015-03-10

周姝(1992— ), 女, 四川音乐学院作曲系2010级本科生。