滴水穿石春潮涌

2015-12-03邱树添缪洪通

邱树添+缪洪通

一场秋雨过后,天空显得异常澄澈。金灿灿的阳光洒在白墙黛瓦、俨然村舍间,村庄显得安宁又祥和。

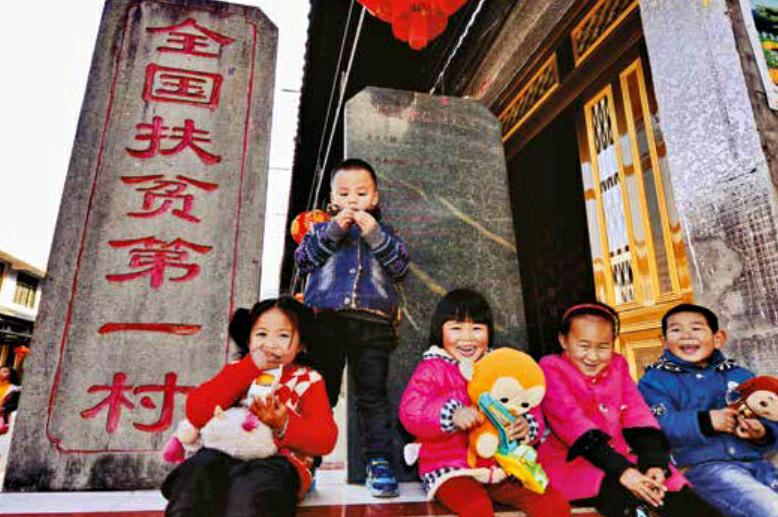

这是一年之中最为欢愉的季节。瓜果飘香、笑靥如花。“中国扶贫第一村”福鼎市赤溪村,已然掩映在一片丰实的年景中。

地处太姥山麓、九鲤溪畔的赤溪村,曾经是山高路险,住不挡雨、食不果腹、衣不蔽体,“一方水土难养一方人”的穷山村。然而,30多年前因为一封刊登在《人民日报》头版的《穷山村希望实行特殊政策治穷致富》的读者来信及所配发评论员文章,引起了党中央的高度关注。于是,一场波澜壮阔、旷日持久的反贫困事业由此在全国“引燃”。赤溪村也因此成为“中国扶贫第一村”。

30多年来,在福建省委、省政府的正确领导下,宁德市委、市政府立足实际,带领全市人民弘扬习近平当年在宁德工作期间倡导的“滴水穿石”的闽东精神和“弱鸟先飞”的进取意识,以不畏艰险勇往直前的气概、咬定目标锲而不舍的韧劲、百折不回顽强拼搏的斗志,不断推动经济社会取得跨越式发展——贫困人口从上世纪80年代中期的77.5万人下降到现有的低收入人口14.5万人,贫困面从37.8%降至5%以内,6个省级重点贫困县2014年地区生产总值平均增幅达10.2%,比全省平均水平高0.3个百分点。

今年初,习近平总书记在一份材料上批示肯定了赤溪村发展变化,同时强调指出,全面实现小康,少数民族一个都不能少,一个都不能掉队。要以“时不我待”的担当精神,创新工作思路,加大扶持力度,因地制宜、精准发力,确保如期啃下少数民族脱贫这块硬骨头,确保各族群众如期实现全面小康。

总书记的批示肯定让宁德全市上下深感振奋,备受鼓舞,成为推进新一轮扶贫开发的强大动力。

扶贫攻坚成果丰

宁德俗称闽东,地处福建省东北部,土地面积1.34万平方公里,人口340万。由于过去交通极为不便,人们一说起闽东,脑海中只有五个字:老、少、边、岛、贫。

由于基础设施落后,外界给宁德人留了四句话:水停停,电停停,路不平,人不行。

“宁德是一只弱鸟”,习近平总书记曾在《摆脱贫困》一书中写道。

事实是,直到上世纪80年代中叶,宁德仍是全国18个集中连片贫困地区之一,9个县中有6个是国定贫困县,52个乡镇是省定贫困乡镇,农村贫困人口超过70万人。

1984年,《人民日报》头版刊发了一封《穷山村希望实行特殊政策治穷致富》的读者来信,由此,闽东的贫困黑夜开始被揭开一角。就在这个后来被称为“中国扶贫第一村”的福鼎赤溪村,场景是这样的:群众住的是茅草房,吃的是地瓜饭,配的是苦菜加盐水,孩子光脚没鞋穿,婆媳一条裤子轮着穿。

其实何止赤溪村,在闽东许多地方,村民未见百元钞,公鸡不懂吃大米……

脱贫致富是闽东人民梦寐以求的夙愿。为了摆脱贫困面貌,彻底甩掉落后帽子,宁德历届党委、政府团结带领广大干群,艰苦奋斗、矢志脱贫,谱写着闽东扶贫开发波澜壮阔的历史篇章。

1988年夏天,习近平走进闽东,主政一方。

“坚持走发展‘大农业路子,大力倡导‘滴水穿石的闽东精神、‘弱鸟先飞的进取意识、‘四下基层的工作作风”。经过一番深入调研之后,习近平带领闽东人民,吹响了向贫困冲锋的号角—组织“经济发展大合唱”,大念“山海田经”,矢志摆脱贫困。

通过着力实施农业综合开发工程,扎实推进资源开发、产业开发,积极发展多种经营,不仅基本解决了绝大多数贫困户的温饱问题,而且还促进了千家万户家庭经营格局开始由自然经济向商品经济转化。1989年,全区农民人均纯收入554元,比1985年增加224元,年均增幅达13.8%。

上世纪90年代,一个以脱贫致富奔小康为工作主线的浪潮在闽东大地铺展开来。

在紧紧抓住国务院批准闽东为“开放促开发扶贫综合改革试验区”的契机,宁德坚持“以开放促开发”,精心组织实施“八七扶贫攻坚”,并在全省率先开展“造福工程”,采取“抓两头带中间”(即一头抓“争创亿元镇”、一头抓“造福工程”)的超常规发展措施,掀起了追全国改革开放大潮、赶全省平均发展水平的热潮,顺利摘掉了“连片特困地区”和6个“国定贫困县”的帽子。

当新世纪的曙光照亮闽东大地,闽东人民已搭上“幸福快车”,奔跑在小康路上。

以开发式扶贫、以经济社会发展薄弱乡村为主战场、以贫困和低收人口为主要帮扶对象的新一轮扶贫战役打响了。通过进一步提高扶贫标准,强化政策措施,加大投放力度,全面组织整村推进扶贫、“造福工程”搬迁扶贫、小额信贷扶贫、技能扶贫等工作,新世纪第一个十年,宁德扶贫工作成效显著。

近年来,宁德市委、市政府围绕贫困县、贫困户、贫困村三个层面的精准扶贫任务,先后出台贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要思想,加快科学扶贫精准扶贫、扶持省级扶贫开发重点县加快发展等《决定》《意见》,并配套出台加快发展现代农业、山地农业、林下经济、整村推进造福搬迁、村集体经济发展等一系列“真金白银”的帮扶措施。市里每年还安排地方公共财政收入新增部分的8%约2亿元,举全市之力打好新一轮扶贫攻坚战,2013、2014年分别减少建档立卡贫困人口2.36万人、2.65万人。

传承精神砥砺行

2014年深秋,寿宁县下党乡鸾峰桥上。在喧腾的修竹溪水声中,带着习总书记深情的问候,宁德市市委书记廖小军在这里与乡亲们开了一场别开生面的学习会。

此前一天,来到福建调研的习近平总书记特意委托廖小军给下党乡的乡亲们带去自己的问候。

下党乡,闽东曾经最贫困的乡镇之一。为了改变这里的贫困面貌,20多年前,习近平曾先后三进下党乡指导扶贫工作,如今也已成为践行群众路线的典范。

在总书记问候的感召下,一场如何精准扶贫的讨论会在此召开。

在习习凉风中,干群一起促膝商讨脱贫之法。

“要矢志摆脱贫困,加快发展,强乡富民;要坚持统筹协调,改善民生,增进福祉;要继承优良传统,改进作风,夯实基础。”已是第8次来到下党乡的廖小军,再次对下党乡乃至全市的扶贫工作提出新要求。

面对繁重的扶贫攻坚任务,宁德市上下一心,将“滴水穿石”精神当成每个人的行动准绳,把《摆脱贫困》一书作为市、县、乡、村每个领导干部的必备经典教材,不断汲取精神力量和智慧,不断增强投身闽东发展事业,加快推进扶贫开发的责任感、使命感,强化“久久为功、啃硬骨头”的信心和决心。

在工作推进上,市委书记廖小军、市长隋军率先垂范、以身作则、包村挂点,分别挂钩福鼎市、福安市,不断深入基层贫困乡村访贫问苦、解决难题。全市副厅级以上领导和近200个市直机关、企事业单位、驻宁官兵下沉扶贫一线,挂钩联系扶贫重点县、贫困乡村、少数民族乡村和老区基点村,并派出党员干部驻村任职扶贫;各县(市、区)也积极开展县内帮扶联系,每个副处级以上领导至少挂点1个村。

在政策措施上,宁德市制定出台《关于进一步扶持省级扶贫开发重点县加快发展的实施意见》,明确资金扶持、产业联动、科技创新、基础设施、用地保障、金融服务、民生工程等7项扶持措施,并连续出台了加快发展现代农业、山地农业、林下经济、竹林开发、花卉苗木等强农惠农配套措施,同时还配套出台整村推进扶贫、搬迁扶贫、村集体经济发展等扶持措施,并逐年增加资金投入。

在闽东,扶贫开发与排忧解难、扶志扶智被创造性地与“四下基层”工作制度、转变作风捆绑在一起,即从2012年开始,宁德市委在全省率先开展“四下基层、四解四促”(信访接待下基层,解矛盾促和谐;现场办公下基层,解难题促民生;调查研究下基层,解瓶颈促发展;宣传党的方针政策下基层,解疑惑促落实)、每月实行“无会周”活动。各级干部按照市委的统一部署,驻村入户,走山头、下田头、拿锄头、睡炕头,与群众同吃、同住、同劳动,通过走访调研,探讨脱贫致富之路,并给群众送观念、送点子、送资金、送项目,解决他们的实际困难。针对群众因缺担保导致“贷款难”问题,就大力推广“政府担保、银行放贷”的扶贫小额贷款推介担保机制;针对群众“看病难、看病贵”问题,就大力改善乡村医疗条件,并在全省率先实施全民低成本健康“海云工程”—使大量常见病、多发病在县域内解决就医……

这些创举形成全市上下齐心协力、攻坚克难的“大扶贫”工作氛围。

闽东是全国扶贫工作的发韧地。闽东的扶贫开发工作,一直以来都倾注着从中央到地方各级领导、部门的心血。

福建省委、省政府始终关心闽东的扶贫工作,心忧宁德落后贫困地区百姓生产生活。省委书记尤权、省长苏树林多次深入宁德最贫困、最落后的老、少、边、岛等地区,察真情、看真贫,扶真贫、真扶贫。

2012年,福建省划定23个省级扶贫开发重点县,其中宁德市就占了6个。两年多来,累计争取扶贫资金30多亿元,绝大多数投向了重点扶贫县重大交通、基础设施、产业升级、民生事业等重点项目,增强了县域经济实力。

今年9月15日,尤权又一次深入宁德福鼎,走村进企,访贫问苦,与广大干群面对面座谈交流,听取意见建议,指导推动工作。这是尤权与上一次时隔2个月、两年间第8次深入宁德调研检查、指导工作。

从中央到地方党委、政府的层层关心,从制定政策到实施意见的出台致力扶贫。强大的推动力,使闽东扶贫工作始终站在了社会发展的最前沿。

久久为功奔富路

浩渺三都潮水,鼓荡东海之滨;巍峨洞宫山麓,绵延创业激情。

闽东大地,创业热情如山花烂漫。

“脱贫是一项长期艰巨的任务,要有打持久战的思想准备”,习近平说。

多年来,宁德干部群众在实践中积极探索、务实推进扶贫开发,形成了一套又一套行之有效的做法。

绿荫掩映,蜂舞蜜香。当黄澄澄的蜜块从蜂箱中采出,养殖户张春长心头一如这蜂蜜般甜滋滋的。作为福安柏柱洋老区山下村村民,几年前,他参加了养蜂技术培训班。学成归来后,便带领周边村民利用房前屋后及林间空地,迈上了养蜂增收路。

“蜜源充沛时,平均每户有六七万元的收入,多时有十多万元!”今年7 月,张春长牵头成立宁德市首个养蜂专业合作社,首批吸纳社员11户,建立5 个养蜂基地,拥有1800多个蜂箱,“甜蜜事业”甜透一方。

“必须探讨一条因地制宜发展经济的路子”,习近平曾在《弱鸟如何先飞》一文指出。如今,闯出来的闽东能人们,正开始“丰满着自己的羽翼”。

近年来,宁德市立足茶叶、林竹等传统产业优势,坚持用工业化理念发展山地农业、林下经济等特色现代农业,在全市培育形成了11个千亩高优农业示范园、234个现代山地农业开发示范点、303家市级以上农业产业化龙头企业,5000多个农民专业合作社,覆盖90%的农业人口增收;依托电机、按摩器、食品加工、制药等本土产业,着力改造提升、转型升级,不断推动产业做大做强,着力构建高质高效新产业。比如,电机电器产业,这个曾被习近平称为“很有前途的产业”,已经从“草根工业”“作坊企业”向千亿产业集群加速蜕变。大力培育出了冶金新材料、新能源等一批千亿百亿产业集群,去年产值近800亿元,成为宁德“升级版产业”典型和全省同类产业龙头。

家住三层楼,出门见高速;村前有企业,村后建公园。这就是福鼎市硖门乡柏洋村村民禅吓九和其他同村人现如今的生活,一点都不比城里差。

“20年前,我觉得柏洋这个地方‘完了。”回想当年的忧虑,禅吓九现在仍然觉得有些好笑。

2002年,柏洋村农民人均收入只有600元,村财负债43万元,70%以上的村民分散居住在环境恶劣的21个偏远自然村,住的是茅草房、木瓦屋。

“闽东发展的根本性问题是要把交通解决好,”习近平一针见血地指出贫根所在。

柏洋村抓住交通基础设施改善之机迈上发展快车道,如今已从昔日闽东响当当的穷畲村蜕变为“全国小康建设明星村”“全国美丽乡村创建示范村”。沈海高速公路和温福铁路穿境而过,通向集镇的道路是宽达12米的隧道,交通区位优势显著。村农民文化中心、孝文化主题公园、幼儿园等一应俱全。

2014年,全村工农业总产值达18亿元,村财收入550万元,农民年均纯收入近2万元,常住人口超过5000人—一个名符其实的现代新农村生机勃发。

从2002年开始,宁德已经连续实施了4轮整村推进扶贫开发,有1200多个建制村实现脱贫,约占全市建制村总数的一半。据统计,前3轮整村推进扶贫累计投入资金12.3亿元,修建农村水泥公路3200多公里,实现了农村道路“村村通”。

在宁德历届党委、政府的带领下,经过全市340万干群艰苦创业,今天,长达216公里的104国道拓宽纵贯全境;温福高速铁路和沈海、宁武高速公路连接南北、拓展东西腹地。目前,全市还有7条高速公路在建,今年内将实现“县县通高速”。全市高速公路里程已达433公里。宁德至衢州跨省铁路九月全线动工,全市交通基础设施实现了从严重滞后到基本适应,再向适度超前的梯次转变,大港口、大通道、大物流的现代化立体交通网络体系已拉开框架、初见成效。宜业宜居的“六新大宁德”正迈向新的发展高点。

9月初,在寿宁县凤阳乡葡萄种植基地里,张丁玲正仔细观察晚熟葡萄生长情况。说起葡萄种植技术,这位90后的女大学生俨然像经验丰富的专家。从自主创业到成立合作社,走上现代农业生产经营之路,年创效益600多万元,带动周边数百名群众脱贫致富……张丁玲坦言,如果没有政府“扶一把、送一程”,她的创业就只是个梦想。

如今在宁德,像张丁玲这样创业的高校毕业生已增至1376人,创业项目达1022个,涉及20多个行业,许多创业高校毕业生还成长为相关领域的代表人物。近年来,宁德在全省率先出台政策,从创业门槛、办公场所、授信贷款、财政支持、培训指导等多个方面,鼓励大学生返乡自主创业,使他们带动更多年轻人成为美丽乡村的建设者、农业现代化建设的带领者、农村生产资料的开发者、农村精神文明建设的传播者等。8月24日,宁德市自主创业高校毕业生联合会成立—一个党委、政府激励创业、社会支持创业、大学生勇于创业的良好氛围已经形成。

宽敞笔直的街道两旁是一幢幢村民新楼房、高速公路高架桥从村外的海上穿过、一条条小渔船温情地停靠村边海滩……溪邳,这个连家船民上岸定居最集中的村庄之一,经过多年建设,已成为一个基础设施完善、连家船民安居乐业的富裕村。

溪邳村利用造福工程资助款抛沙填滩造地100多亩,并逐渐新建了渔民新村和5个连家船民安置点,使连家船民有了安定舒适的家。

而在20年前,溪邳人的生活却是“一条破船挂破网,祖孙三代挤一舱;捕来鱼虾换糠菜,上漏下漏度时光”。

这一切都得益于宁德市在全省率先实施的造福工程。从1994年实施以来,造福工程不断拓展提升。20年间,累计完成搬迁33万人,“一方水土养不好一方人”的状况得到极大改善。

就闽东来说,脱贫最难的就是那些自然条件恶劣、生存条件欠缺的穷山恶水之地,与其投入几千万乃至上亿元资金来帮扶一个村几户人家,不如釜底抽薪。

1996年,霞浦县东山村。“茅草房土墙仅一人高,进出房子都是低头以免撞到。下雨天,屋外下大雨屋内下小雨。夏天气温高,屋内湿热难耐,泥地成了溜冰场。”这是过去东山人最真实的生活写照。

很快,东山村的窘境引起了福建省领导的高度重视。当年,省里出台了帮助闽东少数民族实施茅草房改造的有关政策和扶持措施。

随之,由政府无偿提供土地,并对建房提供资金补助,村民投工投劳的茅草房改造工程展开。

如今,东山村村委会周边安置着茅草房改造及造福工程的搬迁户120多户,随着道路的修建,交通已经十分便利。办在村里和临村的10多家企业,为村民解决了就业问题,去年东山村村民人均年收入超过8000元。

“拔穷根、挪穷窝”,最大化地发挥扶贫投入的效益。

同样,在周宁县七步镇宅头村坪路下自然村,其旧址位于山谷低洼地带,共有房屋36栋。1992年初,因水利渗水,群众民房出现床在泥中,灶在坑里的景况,地质疏松使险象频生。

当时挂钩扶贫工作的省委领导获悉后多次到坪路下调研指导搬迁工作,并帮助排忧解难。1992年7月搬迁点动工建设,当年11月36户群众全部入住,并基本解决“三通”。至此,坪路下整村搬迁工作全面完成,坪路下也由此成为福建省第一批造福工程搬迁点。“造福工程”四个大字,正式被写入党委政府的红头文件中。村民逐步脱贫致富,人均收入从搬迁前的450元提高到去年的11398元,增长20多倍。

对此,当年任周宁县委书记、现为宁德市扶贫协会会长的余上富深有感触:扶贫工作关键重在精准,针对实际问题,采取相应措施,必能达到成效。

自1994年起,宁德市在全省率先实施扶贫搬迁工程,对居住在“老、少、边”等生存发展环境恶劣地区的贫困群众实施搬迁以来,经历了“农村茅草房改造”、“连家船民上岸定居”和“整村搬迁集中安置”3个阶段。

20多年来,全市累计完成搬迁33万人,其中2.5万“以船为家、居无定所”的“连家船民”全部上岸定居,涌现出屏南县白玉村、周宁县樟岗村、福安市溪邳村等一批环境优美、设施完善、群众安居的美丽乡村。

站在因造福搬迁发生翻天覆地变化的霞浦县武澳村前,原宁德地区民政局长、现任市慈善总会会长缪耕山感慨系之:造福工程搞搬迁,搬到武澳的海边,群众居住大改变,生产生活又方便,群众感谢党恩情,惠赠碑文谢党恩!