浙江省城乡居民幸福感的调查报告

2015-11-30张云武

张云武

(浙江工商大学 公共管理学院,浙江 杭州 310018)

一、导言

幸福感是指一定时期内人们对于自身生活质量进行整体性评估而产生的一种积极的心理体验。20世纪60年代以前,世界各国一直将经济发展(GDP增长),作为首要目标,认为经济发展自然会提升国民的幸福感。但是后来发现,虽然经济发展切实改善了人们的物质生活,但诸如焦虑、抑郁、不安等精神问题却趋于严重,经济发展并不能够带来社会的健康发展,GDP的增长指标也不能够准确体现社会的变化。在此背景下,人们的幸福感陆续引起了各国政府及学术界的关注。比如,1972年不丹国王吉格美·辛格·旺楚克提出了国民幸福总值(GrossNational Happiness,简称GNH)的概念,改变一味追求经济发展的传统模式,将提升国民的幸福感确定为国家的发展目标;2008年法国总统萨科齐倡议成立了经济发展与社会进步委员会①(Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress,简称 CMEPSP),将人们的幸福感及相关问题作为重要的研究课题;2010年日本政府成立了幸福感研究会,就如何提升日本国民的幸福感进行专门调查。在政府部门倡议引导下,人们的幸福感也成为学术界的研究热点。国外学者分析了美国、日本等发达国家以及印度、巴西等发展中国家国民的幸福感。其中,一些学者研究发现,经济增长能够提升人们的幸福感。比如:Veenhoven(1991)分析了西欧发达国家和印度、巴西等发展中国家国民的幸福感,发现在过去50年里,国民的幸福感均有所上升。Stevenson和 Wolfers(2008)分析了近 100个国家的数据资料,发现经济增长与幸福感呈现正相关。但是,也有些学者研究发现,经济发展不能够增强人们的幸福感,甚至会弱化人们的幸福感。比如:Easterlin(1995)分析了美国、日本以及欧洲发达国家国民的幸福感,发现在过去50年中,尽管美国和日本的经济获得快速发展,但国民的幸福感并没有增强,同样欧洲发达国家自1973年以来,虽然经济增长较快,但国民的幸福感呈现下降趋势。Blanchflower等学者(2004)分析了美国综合社会调查(GSS)的数据,发现从20世纪70年代到90年代,美国人的幸福感不仅没有随着经济发展而增强,反而觉得生活幸福的人从34%下降到30%。因此,在国外学术界,一个国家的经济发展,能否增强国民的幸福感,还是一个颇有争议的课题。

1978年之前,我国还是一个乡村人口占80%以上的农业社会。1978年我国的国内生产总值(GDP)仅为3645.2亿元,其后由于经济体制的改革,我国的经济以每年10%左右的速度保持了快速发展。2010年国内生产总值已达401202亿元(国家统计局,2012),已经超过日本,成为继美国之后的世界第二大经济体。经济的快速发展带来了国民收入的大幅度提高,1990年城镇居民和乡村居民的人均可支配收入分别为1510.2元和686.3元,而到了2011年分别增加到21809.8元和6977.3元(国家统计局,2012),10年间分别增加了10倍之多。另外,1990年城镇居民家庭恩格尔系数为54.2%,农村居民家庭恩格尔系数为58.8%,而到了2010年分别减少到35.7%和41.1%。(国家统计局,2012)。

在这样的社会现实下,我国居民的幸福感自然引起了国内学者的关注。首先一些学者分析了国民总体的幸福感。比如:官皓(2010)分析了2008年中国家庭动态跟踪调查的数据,发现幸福感的均值②为3.416。刘军强、熊谋林等(2012)运用2003~2010年中国综合社会调查(CGSS)的数据分析了近10年来国民幸福感的变化,发现在过去10年间,幸福感一直处于上升趋势,幸福感均值③从2003年的3.27上升到2010年的3.77。其次一些学者分析了城乡居民的幸福感。比如:罗楚亮(2006)分析了2002年全国城乡居民住户调查的数据,发现由于预期的满足程度、收入变化预期、对生活状态改善评价的差异,农村居民和城镇居民的幸福感均值④分别为 3.667和3.484,农村居民的幸福感高于城镇居民。但是,赖晓飞(2012)通过分析2006年中国综合社会调查数据却发现,城镇居民的幸福感均值⑤为3.47,而农村居民的幸福感均值为3.39,城镇居民的幸福感略高于农村居民。

我国居民的幸福感,甚至引起了国外学者的关注。Brockmann(2009)运用世界价值观调查(WorldValues Survey,简称WVS)⑥的数据分析了1990~2000年我国国民的幸福感,发现虽然我国从1990年到2000年经济增长较快,但国民的幸福感均值下降了0.9,但是Swanbrow(2008)的调查却发现,中国公民的幸福感随着经济发展而出现上升趋势。另外,Crabtree等学者(2011)研究发现,1999年到2010年中国经济获得快速发展,居民总体的幸福感并没有发生显著变化,但农村居民的幸福感分值下降了0.13,而城镇居民的幸福感分值上升了0.43。

由此可见,有关我国的经济发展与人们的幸福感,国内外学者的研究发现主要有两个:第一,单纯的经济发展未必能够提升人们的幸福感。第二,生活富裕地区人们的幸福感未必高于生活贫困地区人们的幸福感。因此,研究发现说明,影响幸福感的因素是复杂的,除经济发展之外,还可能存在个人层面、社会层面等多种因素。

地处东部沿海地区的浙江省,一直是我国经济较为发达的地区。特别是近几年,浙江省深入贯彻落实科学发展观,深入实施“八八战略”和“两创”总战略,面对严峻复杂的外部环境,坚持“稳中求进、转中求好”的工作方针,着力“促发展,抓转型,惠民生”,使得全省经济在加快转型升级中实现平稳增长。2000年全省生产总值还仅为6030亿元,而到了2011年,已经提高到32000亿元,10年间增加了5.3倍。2011年的全省生产总值中,第一产业占4.9%,第二产业占51.2%(其中工业45.4%,建筑业5.8%),第三产业占43.9%。2011年末,省内常住人口5463万人,其中城镇人口3403.4万人,乡村人口2059.6万人,分别占常住人口的62.3%和37.7%。全省城镇居民的人均可支配收入为30971元,已连续11年居全国第3位,而农村居民的人均纯收入为13071元,已连续27年列各省(自治区)第1位(浙江省统计局,2012)。上述数据充分说明:(1)过去的十年来,浙江省的经济一直保持强劲的发展势头,目前的产业结构以第二产业为中心,工业化水平较高,正处于经济快速发展期;(2)浙江省已经近三分之二的人口居住在城镇,城镇化水平较高。但是,浙江省委、省政府并不仅仅满足于经济的发展,而是根据中央“三步走”的战略部署,及时提出了更高、更顺乎浙江人民要求的建设目标,即:2012年6月浙江省委在中共浙江省第十三次代表大会上确立的建设“物质富裕、精神富有”现代化浙江的奋斗目标。

人们的幸福感自然是“精神富有”的应有之义。那么,当前浙江省居民的总体幸福感如何?与全国居民总体的幸福感存在怎样的差异?不同社会属性的居民幸福感如何?城镇居民与乡村居民的幸福感存在怎样的差距?影响居民幸福感的因素主要有哪些?这些问题无疑是当前政府部门与普通民众关心的热点问题。

二、调查说明与样本情况

本次调查在浙江省五个地区进行,分别是:周宅村、中余乡、浦阳街道、金华市、杭州市。其中,周宅村、中余乡、浦阳街道均隶属于浦江县,周宅村是行政村、中余乡是乡镇,浦阳街道是县城,而金华市和杭州市分别为地级城市和省级城市。因此,五个地区城乡特征显著,并且经济发展水平依照周宅村、中余乡、浦阳街道、金华市、杭州市的顺序依次提高。

本次调查的样本为18周岁以上(含18周岁)的居民。采用多阶段分层随机抽样的方法获取有效样本2373个,其中周宅村101个、中余乡318个、浦阳街道565个,金华市642个,杭州市747个。在2373个有效样本中,男性占48.3%,女性占51.7%。18~30岁样本占27.2%,31~40岁样本占24.0%,41~50岁样本占20.6%,51~60岁样本占15.5%,而61岁以上样本占12.6%。在学历方面,小学及以下学历者占 6.1%,初中学历者占20.2%,高中学历者占32.4%,大学专科与本科学历者占30.2%,研究生学历者占11.2%。在收入方面,无收入、月收入1~2000元、2001~3000元样本的比例分别为8.0%、20.0%和29.8%,月收入3001~4000元、4001~5000元、5001~6000元样本的比例分别为 11.6%、6.4%和 7.3%,而月收入6001~7000元、7001元以上样本的比例分别为8.1%和8.7%。在职业阶层⑦方面,无业·失业·半失业者、农业劳动者、产业工人的比例分别为4.6%、16.4%、22.6%,商业服务业人员、个体工商户、办事人员的比例分别为17.0%、5.1%、11.7%,而专业技术人员、经理人员、私营企业主、国家与社会管理者的比例分别为7.1%、3.7%、6.4%和5.3%。样本的性别、年龄、学历、收入、职业类别的比例构成与2012年《浙江省统计年鉴》公布的数据基本一致,说明本次调查的样本具有相当的代表性。

三、调查发现

单项目自陈主观幸福感量表(Single-item Self-report Subjective Well-being Scale)是迄今学术界广为使用的测量幸福感的调查量表。该量表由一个项目组成,即“总的来看,我是一个幸福的人”,要求被调查者根据自己的生活感受做出判断,按照6个等级计分,分值越高,说明生活越幸福。官皓、罗楚亮、刘军强、熊谋林等国内学者均是根据该量表,并结合我国居民对于幸福感的理解进行问卷设计的(具体参见前面的注释)。本文采用与他们的问卷大致相同的方式测量人们的幸福感。具体测量方式是:“总的来看,您觉得自己的生活幸福吗?”,要求被调查者在“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”五个等级中做出判断,并依次赋予1、2、3、4、5的分值。分值越高,则幸福感越强。

(一)样本总体的幸福感

表1表示的是,样本总体的幸福感情况。可以发现,有9.9%和16.3%的样本分别表示“非常不幸福”和“不太幸福”,两者合计为26.2%;有35.1%的样本表示“一般”;有21.3%和17.5%的样本分别表示“比较幸福”和“非常幸福”,两者合计为 38.8%。此外,样本总体的幸福感均值为3.20。由此可见,在2373个有效样本中,有38.8%的样本表示生活幸福,26.2%的样本表示生活不幸福,样本总体的幸福感在“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”五个等级中,处于“一般”和“比较幸福”之间,属于中等偏上的水平。

(二)不同属性样本的幸福感

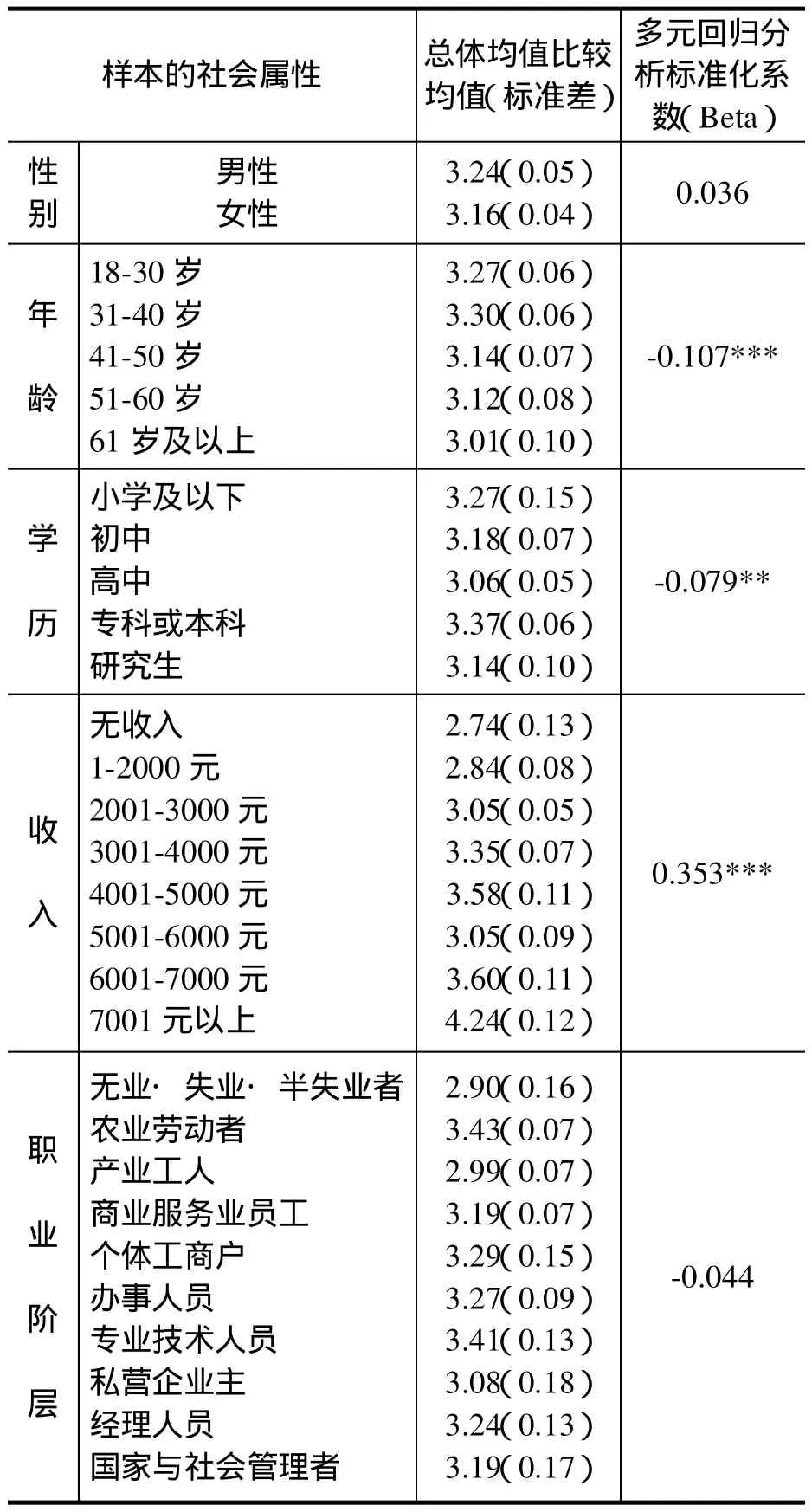

那么,不同属性样本的幸福感呈现怎样的状况呢?首先,我们运用均值比较的统计方法考察不同属性样本的幸福感均值;其次,考虑到不同属性对于幸福感会存在交互影响,因此我们运用多元回归分析的统计方法,进一步考察了每一个属性对于幸福感的独立影响。统计结果,如表2所示。

表2 不同属性样本的幸福感情况

(1)男性和女性的均值分别为3.24和3.16,男性高于女性0.08。但是,回归分析的标准化系数(Beta)为0.036,并没有呈现统计显著性,说明两者的幸福感并不具有显著差异。

(2)18~30岁、31~40岁、41~50岁、51~60岁、61岁及以上样本的均值分别为3.27、3.30、3.14、3.12和3.01,随着年龄的增长,幸福感呈现下降的趋势。回归分析的结果,也说明了这一点。年龄与幸福感的标准化系数为-0.107,且呈现统计显著性(P<0.001),说明年龄对于幸福感产生显著的负向影响。

(3)在学历方面,专科与本科学历者的幸福感最强,均值为3.37;其次是小学及以下学历者,均值为3.27,再次是初中学历者,均值为3.18,其他依次是研究生与高中学历者,均值分别为3.14和3.06。回归分析的标准化系数为-0.079,并且具有统计意义(P<0.01),说明学历与幸福感具有显著的负向关系。

(4)不同收入的样本中,月收入7001元以上样本的幸福感最高,均值为 4.24,其次是6001~7000元样本,均值为 3.60,再次是4001~5000元样本,均值为 3.58,其他依次是3001~4000元、5001~6000元、2001~3000元、1~2000元和无收入的样本,均值分别为 3.35、3.05、3.05、2.84 和 2.74。因此,收入越高的样本,幸福感越强一些。回归分析的标准化系数为0.359,并且具有很强的统计显著性(P<0.001),也同样说明,月收入对于幸福感会产生独立的正向影响。

(5)在不同的职业阶层中,农业劳动者的幸福感最高,均值为3.43,其次是专业技术人员,均值为3.41,再次是个体工商户,均值为3.29,其他依次是办事人员、经理人员、商业服务业员工和国家与社会管理者、私营企业主、产业工人、无业·失业·半失业者,均值为3.27、3.24、3.19、3.08、2.99、2.90。回归分析的标准化系数为-0.044,但不具有统计显著性,说明职业阶层的高低与幸福感并没有显著的关联性。

因此,表2的结果说明,年龄、学历、收入对于幸福感会产生显著的影响,而性别、职业阶层对于幸福感不具有显著影响。另外,从理论层面讲,学历、职业阶层、收入三者应该互为正相关,对于幸福感均应该产生正向影响。在一个公平公正、社会流动渠道畅通的社会,学历越高,越能够从事职业地位较高的职业,收入自然会越高一些,各个方面的生活需求越能够获得满足,幸福感也会越强一些。但是,表2的结果并不支持这一假设,说明在个人属性之外,还会有其他因素影响着样本的幸福感。

(三)五个地区样本的幸福感

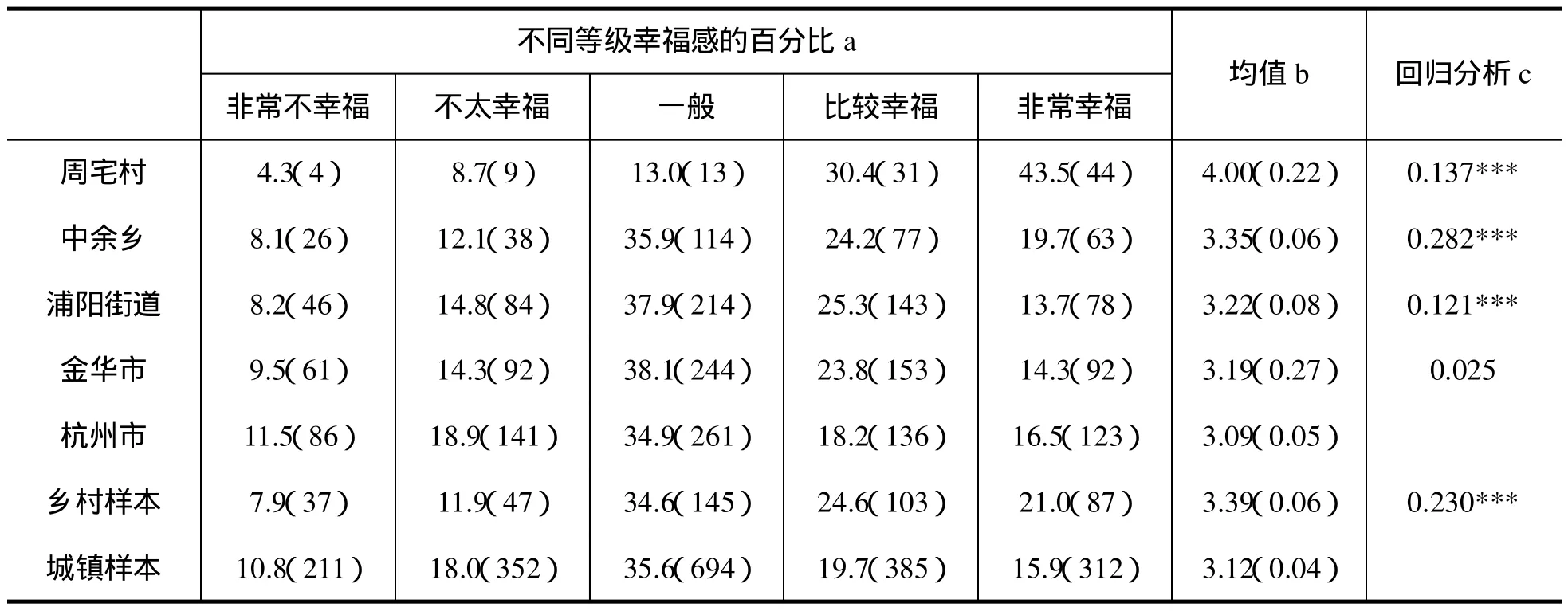

五个地区样本的幸福感,如表3所示。首先,在“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”五个等级的比例分布方面,周宅村样本中,回答“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”的比例分别为4.3%、8.7%、13.0%、30.4%和43.5%;中余乡样本中,回答“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”的比例分别为8.1%、12.1%、35.9%、24.2%和19.7%;浦阳街道样本中,回答“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”的比例分别为8.2%、14.8%、37.9%、25.3%和13.7%;金华市样本中,回答“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”的比例分别为9.5%、14.3%、38.1%、23.8%和14.3%;而杭州市样本中,回答“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”的比例分别为 11.5%、18.9%、34.9%、18.2%和16.5%。可以发现,五个地区的样本中,表示生活幸福的比例均高于表示生活不幸福的比例。其中,周宅村样本表示幸福的比例为73.9%,而表示不幸福的比例仅为13.0%,前者高出后者60.9个百分点。中余乡样本表示幸福的比例为 43.9%,而表示不幸福的比例为20.2%,前者高出后者23.7个百分点。浦阳街道样本表示幸福的比例为39.0%,而表示不幸福的比例为23.0%,前者高出后者16个百分点。另外,金华市样本、杭州市样本表示幸福的比例分别为38.1%、34.7%,而表示不幸福的比例分别为23.8%、30.4%,前者分别高出后者14.3个百分点和4.3个百分点。因此,依照周宅村、中余乡、浦阳街道、金华市、杭州市的顺序,表示不幸福的比例依次提高,而表示幸福的比例依次降低。

表3 五个地区样本的幸福感情况

这一点可以从表3所示的幸福感均值得到进一步验证。如表3第7列所示,幸福感均值依照周宅村(4.00)、中余乡(3.35)、浦阳街道(3.22)、金华市(3.19)、杭州市(3.09)的顺序降低。但是,周宅村样本的均值处于“比较幸福”的等级,而中余乡、浦阳街道、金华市、杭州市样本的均值均介于“一般”和“比较幸福”之间。

在我国,一般把行政村、乡镇两个地区界定为乡村,而把县城及以上的地区界定为城镇。因此,五个地区中,周宅村、中余乡两个地区为乡村,而浦阳街道、金华市、杭州市三个地区为城镇。为了更为准确、细致地掌握当前浙江省居民的幸福感状况,我们进一步分析了乡村样本和城镇样本的幸福感。分析后发现,乡村样本中,回答“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”的比例分别为7.9%、11.9%、34.6%、24.6%和21.0%,表示幸福的比例为45.6%,而表示不幸福的比例为19.8%,前者高于后者25.8个百分点。而城镇样本中,回答“非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福”的比例分别为10.8%、18.0%、35.6%、19.7%和15.9%,表示幸福的比例为35.6%,表示不幸福的比例为28.8%,前者高出后者6.8个百分点。从幸福感的均值看,乡村样本的均值为3.39,而城镇样本的均值为3.12。因此,幸福感的百分比和均值均可说明,乡村样本的幸福感高于城镇样本。

但是,上述统计结果,仅仅说明了五个地区样本的幸福感现状,还不能够准确地说明地区与幸福感的关系。为此,我们以样本的性别、年龄、学历、月收入、职业阶层为控制变量,运用多元回归分析的统计方法,进一步考察了地区对于幸福感的独立影响。从表3的第8列中可见,周宅村、中余乡、浦阳街道的样本与幸福感的标准化系数(Beta)分别比杭州市样本高 0.137(P<0.001)、0.282(P<0.001)、0.121(P<0.001),并且均具有统计意义,而金华市样本与幸福感的标准化系数虽然比杭州市样本高0.025,但并不具有统计意义。

因此,表3的统计结果说明:(1)五个调查地区中,幸福感最强的地区是周宅村,其次是中余乡,再次是浦阳街道,这三个地区样本的幸福感均高于金华市样本和杭州市样本,而金华市样本和杭州市样本的幸福感并不存在显著的差异。(2)乡村样本的幸福感高于城镇样本。该结果同时说明,在五个调查地区中,并不是经济水平越高的地区,样本的幸福感最强,意味着除经济发展之外,还有其他更为复杂的因素影响着人们的幸福感。

(四)幸福感的影响因素

现实生活中,在个人的社会属性和地区的经济发展之外,个人因素和社会因素也影响着幸福感。个人层面因素是指个人的关系网络、社团参与、人际信任、价值取向、需求满足,而社会层面因素是指就业机会、社会公平公正、规范遵守、物价、居民互助。从理论层面讲,现实生活中,这些因素均能够对于人们的幸福感产生影响。从个人层面来看,关系网络越多的人,幸福感越强一些;参与的社会团体越多,幸福感自然会强一些;对于社会成员的信任度越高,在交往中越能够体验到幸福;具有个人主义取向的人,幸福感可能更弱一些;对于自己的生活容易满足的人,越会具有乐观的心态,幸福感越强一些。而从社会层面来看,社会提供的就业机会越多、社会公平公正的程度越高、人们越遵守规范制度、物价越低、社区居民之间越是相互帮助,社会的和谐程度越高,人们的幸福感自然会强一些。有关个人层面因素和社会层面因素的具体测量方式,如下所示。

个人层面因素的测量方式分别是:关系网络和社团参与分别通过“在日常生活中,与您保持亲密交往的人大约有多少?”和“包括舞蹈协会、书法协会、志愿者协会以及宗教团体、学术团体等各种团体在内,您参与的社会团体一共有多少?”的方式进行测量,两个变量均为数值型变量。人际信任是指对于日常生活中交往对象的信任。交往对象概括为十三种社会成员,分别是:家庭成员、直系亲属、其他亲属、单位领导、单位同事、邻居、亲密朋友、一般朋友、一般熟人、社会上多数人、生产商、网友、销售商。信任水平采用“非常信任、比较信任、一般信任、比较不信任、很不信任”五个尺度,并分别给以5、4、3、2、1的分值,分值越高,则说明人际信任水平越高。价值取向通过“与单位或者社区的事情相比,个人或者家庭的事情更重要。您同意这句话吗?”的方式进行了测量,要求被调查者在“非常反对、比较反对,说不清、比较赞成、非常赞成”五个选项中做出选择,并依次赋予1、2、3、4、5 的分值,分值越高,则说明被调查者越倾向于个人主义价值取向。需求满足是指人们对于目前自己生活的满足程度,通过“您对于目前自己的生活满足吗?”的方式进行了测量,分为“非常满足、比较满足、一般、不太满足、不满足”五个尺度,并依次赋予 5、4、3、2、1的分值,分值越高,则说明生活欲求低。

社会层面因素的测量方式分别是:就业机会通过“在当地,社会给人们提供的就业机会如何?”的方式进行测量,分为“很多、比较多、一般、比较少、很少”五个尺度。社会公平公正通过“总的来讲,您认为当前社会公平公正的程度如何?”的方式进行测量,分为“很高、比较高、一般、比较低、非常低”五个尺度。规范遵守通过“在当地,人们遵守社会公德的情况如何?”的方式进行测量,分为“很好、比较好、一般、比较差、很差”五个尺度。物价的测量方式是:“您认为当地的物价与您的收入相比如何?”,分为“很高、比较高、一般、比较低、很低”五个尺度。居民互助通过“在当地,居民遇到困难时,大家互相提供帮助吗?”的方式进行测量,分为“互相帮助、比较互相帮助、一般、不太互相帮助、不互相帮助”五个尺度。对于五个因素的测量尺度分别赋予 5、4、3、2、1 的分值,分值越高,则说明就业机会多、社会公平公正、人们遵守规范、物价高、居民互相帮助。

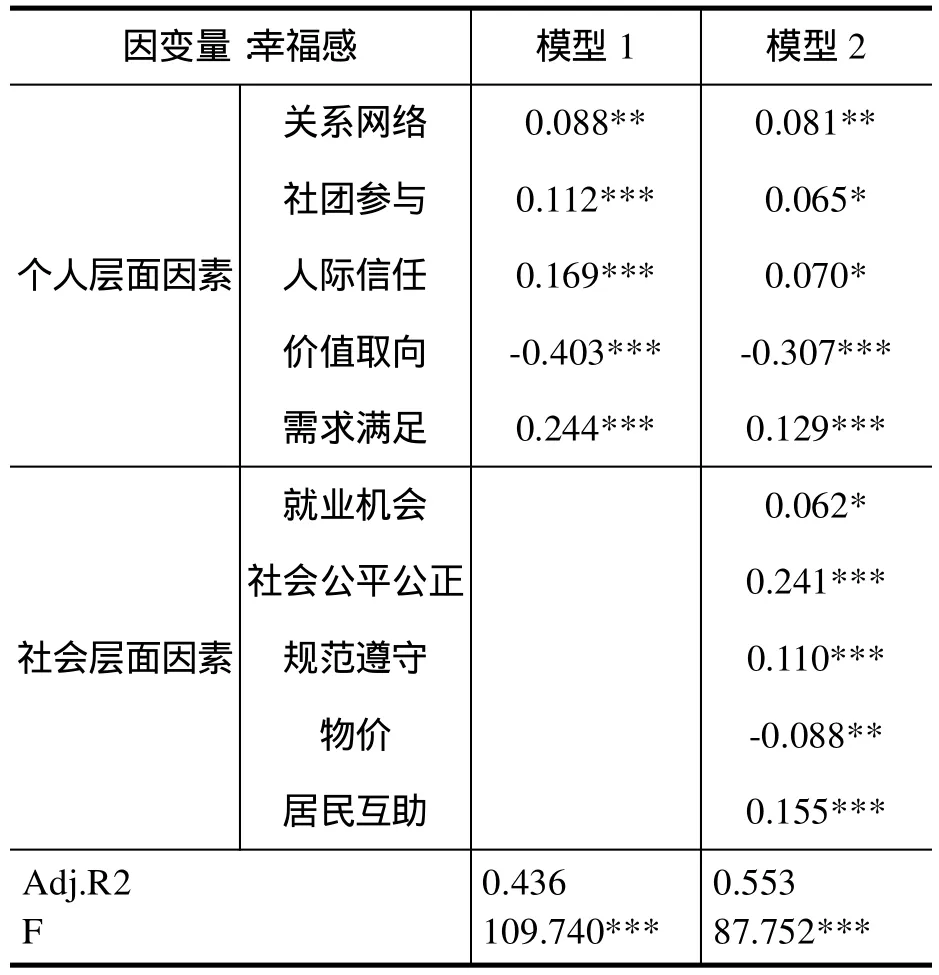

表4表示的是,个人层面因素、社会层面因素与幸福感的多元回归分析。其中,模型1是以个人层面因素为自变量,幸福感为因变量进行的回归分析,模型的决定系数(Adj.R2)为0.436,F值为109.740(P<0.001);模型2加入了社会层面因素的变量,决定系数变化为0.553,F值变化为87.752(P<0.001)。因此总体来看,个人层面因素、社会层面因素对于幸福感均具有显著影响,并且统计结果具有相当强的解释力。

表4 个人层面、社会层面的因素与幸福感的回归分析

在个人层面因素的具体影响方面,模型1显示,关系网络、社团参与、人际信任、价值取向、需求满足与幸福感的标准化系数(Beta)分别为0.088(P<0.01)、0.112(P<0.001)、0.169(P<0.001)、-0.403(P<0.001)、0.244(P<0.001),并且均具有统计意义,说明关系网络、社团参与、人际信任、需求满足对于幸福感产生显著的正向影响,而个人主义价值取向对于幸福感产生显著的负向影响。模型2显示的是,社会层面因素纳入回归方程后,个人层面因素与社会层面因素对于幸福感的独立影响。可以发现,关系网络、社团参与、人际信任、价值取向、需求满足对于幸福感的影响仍然没有改变,而在就业机会、社会公平公正、规范遵守、物价、居民互助五个社会层面的因素中,就业机会、社会公平公正、规范遵守、居民互助与幸福感的标准化系数分别为0.062(P<0.05)、0.241(P<0.001)、0.110(P<0.01)、0.155(P<0.001),并且均具有统计意义,说明它们对于幸福感均具有显著的正向影响,而物价与幸福感的标准化系数为-0.088(P<0.01),且具有统计意义,说明物价对于幸福感产生显著的负向影响。

四、结论

(一)居民的幸福感偏低

在目前浙江省18周岁以上(含18周岁)的居民中,非常幸福和比较幸福的居民分别占17.5%和21.3%;一般幸福的居民占35.1%;而不太幸福和非常不幸福的居民分别占 16.3%和9.9%。生活幸福的居民占38.8%,而生活不幸福的居民占26.2%,生活幸福的居民多于生活不幸福的居民12.6个百分点。另外,居民总体的幸福感均值为3.20,在非常不幸福、不太幸福、一般、比较幸福、非常幸福五个等级中,属于中等偏上的水平。但是我们认为,在浙江省经济保持全国领先,正在建设“物质富裕、精神富有”的现代化浙江的现实下,浙江省居民的幸福感仍然偏低,与目前浙江省的经济发展水平不太相称。

(二)居民的幸福感略低于全国居民总体

官皓(2010)以及刘军强、熊谋林等学者(2012)运用全国调查的数据,明确了近几年来我国居民总体的幸福感。其中,2002年幸福感均值为3.416,2010年幸福感均值为3.77,而本调查明确的浙江省居民的幸福感均值为 3.20。虽然幸福感均值均介于“一般”和“比较幸福”之间,均处于中等偏上的等级,但是浙江省居民的幸福感无疑略低于全国居民总体。这可能是由于调查的年代、调查的样本以及地区文化的差异或者人们对于幸福感的理解不同所致。但是,无论怎么说,在建设“物质富裕、精神富有”的现代化浙江的背景下,浙江省各级政府及全省人民应该认识到这一问题,今后应该同心协力,在保持经济水平全国领先的前提下,千方百计提升人们的幸福水平,从而使得“物质富裕”与“精神富有”同步发展,早日实现现代化浙江的建设目标。

(三)不同属性居民的幸福感存在差异

在居民的社会属性与幸福感的关系方面,男性的幸福感高于女性,但两者的差异并不大;年龄越大的群体,幸福感越弱一些;不同学历的居民中,专科或本科学历者的幸福感最强,其次是小学及以下学历者,再次是初中学历者,其他依次是研究生与高中学历者。收入与幸福感存在一定的正向关系,收入越高的居民,幸福感越强。职业阶层与幸福感并不具有正向或者负向的关系。在十个职业阶层中,农业劳动者的幸福感最高,其次是专业技术人员,再次是个体工商户,其他依次是办事人员、经理人员、商业服务业员工和国家与社会管理者、私营企业主、产业工人、无业·失业·半失业者。

(四)乡村居民的幸福感高于城镇居民

居民的幸福感依照行政村、乡、县城、地级城市、省级城市的顺序依次减弱,乡村居民的幸福感高于城镇居民。该发现说明,在目前的浙江省,地区的经济发展水平与居民的幸福感存在一定程度的负向关系。该发现与罗楚亮(2006)的调查发现一致,而与赖晓飞(2012)的调查发现不同。

(五)幸福感的影响因素复杂多元

影响人们幸福感的因素,除个人的社会属性、地区的经济发展之外,个人层面因素以及社会层面因素均会对于人们的幸福感产生影响。其中,在个人层面方面,关系网络丰富、社团参与多、人际信任水平高、集体主义价值取向、生活需求容易满足的居民,幸福感越强;而在社会层面方面,就业机会多、社会公平公正、物价低、人们遵守社会规范、居民之间相互帮助的地区,幸福感越强。

五、对策建议

社会发展的终极目标,不是经济发展,而是通过经济发展使得人们生活幸福。研究结论说明,一个地区的经济发展,未必就一定能够使得人们生活幸福,只有正确处理好经济建设与社会建设的关系,使得两者均衡、协调发展,才能切实提升人们的幸福感。从浙江省的社会现实来看,要提升人们幸福感,首先要继续大力促进社会的经济发展,因为只有经济发展,才能提高人们的收入水平,满足人们的生活需求,从而为提升幸福感奠定物质基础;其次在促进经济发展的同时,更要加强个人层面与社会层面的社会建设。根据本文的调查发现,个人层面和社会层面的社会建设可从以下几个方面入手。

在个人层面的社会建设方面:第一,要引导人们之间进行持续性、感情性交往,切不可仅仅把社会交往作为实现工具性目标的手段;第二,加强社团建设,并积极引导人们积极参与;第三,提升人们的社会信任水平。目前,人们的社会信任水平较低,从而导致不同的社会群体相互仇视,不仅影响着社会的安定,更降低了人们建设社会的士气;第四,强化人们的集体主义观念,而弱化个人主义观念,为此要努力构建社会主义核心价值观;第五,教育人们通过合法劳动,凭借自己的能力创造生活,对于自己的生活要有满足感,切不可相互攀比,更不可产生仇富心态。

在社会层面的社会建设方面:第一,扩大就业机会,使得不同层次的人们有业可就,保证基本的生活来源;第二,加强制度建设,保持社会各个领域的公平公正,让人们充分体验到社会的平等;第三,适当降低物价,使其与人们的收入相匹配。目前,房价、药价以及生活必需品(水果、蔬菜等)的价格过高,已经超出了社会多数人的承受力,从而使得人们产生焦虑不安的心态。第四,培育人们的规则意识,使得人们有令必行、有禁必止。目前,虽然各个领域已经建立了规范、细致的规则制度,但人们漠视制度,从而导致社会冲突频发;第五,加强社区建设,培育居民之间的互助意识,提升居民的凝聚力。目前,社区居民较为普遍地存在着冷漠、戒备、自私的心态,居民之间缺乏交流,从而使得居民产生了孤独感。

当前,浙江省委、省政府的“促发展,抓转型,惠民生”的工作方针以及“物质富裕、精神富有”的现代化浙江的建设目标,可谓充分体现了经济建设与社会建设均衡、协调发展的思路,要毫不动摇地坚持下去。相信在未来的几年内,浙江省不仅在经济建设方面会继续保持全国的前列,而且人们的幸福感也会有大幅度提高,从而实现社会的经济增长与人们的幸福感沿着同一走向发展。

[注 释]

① 2008年2月,当全球金融危机逐渐逼近之时,法国总统尼古拉·萨科齐请求曾荣获诺贝尔奖的经济学家约瑟夫·E.斯蒂格利茨、阿马蒂亚·森与法国著名经济学家让·保罗·菲图西组建这个委员会,研究全球最广泛采用GDP作为经济活动的衡量标准是否真是衡量经济社会进步的可信指标。

② 测量方式是:你对你的生活的满意程度如何?答案分为“很不满意、不满意、一般、比较满意、非常满意”五个层次,并依次赋予 1、2、3、4、5 的分值。

③ 测量方式是:总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢?答案分为“非常不幸福、不幸福、一般、幸福、非常幸福”五个等级,并依次赋予 1、2、3、4、5的分值。

④ 测量方式是:总的来说,您现在幸福吗?答案分为“很不幸福、不幸福、不好也不坏、比较幸福、非常幸福”五个层次,并依次赋予 1、2、3、4、5 的分值。

⑤ 测量方式同②。

⑥ 该调查起始于1981年的欧洲价值观调查,是一项探讨世界各国社会文化与政治变迁的全球性调查研究计划。已分别于 1981年、1990年、1995年、2001年、2007年、2012年进行了问卷调查,其中1981年以后的调查包含了中国大陆。测量幸福感的问题是:总体来说,您对自己近来的生活满不满意?满意程度从非常不满意到非常满意分为10个等级,分值越高,生活的满意度越高。

⑦ 职业阶层由陆学艺课题组划分(陆学艺,2004)。阶层地位依照无业·失业·半失业者、农业劳动者、产业工人、商业服务业员工、个体工商户、办事人员、专业技术人员、私营企业主、经理人员、国家与社会管理者的顺序依次提高。

[1]官皓.收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位[M].南开经济研究,2010,(5).

[2]国家统计局.中国统计年鉴[J].中国统计出版社,2012.

[3]赖晓飞.影响城乡居民主观幸福感的路径分析——对农村人口流动的文化解释[J].贵州大学学报(社会科学版),2012,(5).

[4]刘军强、熊谋林、苏阳.经济增长期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究 [J].中国社会科学,2012,(12).

[5]陆学艺.当代中国的社会流动[M].社会科学文献出版社,2004.

[6]罗楚亮.城乡分割、就业状况与主观幸福感差异[J].经济学(季刊),2006,(2).

[7]浙江省统计局.2011年浙江省国民经济与社会发展统计公报[EB/OL].浙江省统计信息网,2012.

[8]Blanchflower,David G.and Andrew J.Oswald,2004.Well-Being Over Time in Britain and the USA.Journal of Public Economics 88.

[9]Brockmann Hilke,Jan Delhey,Christian Welzel and Hao Yuan,2009,"The China Puzzle:Falling Happiness in a Rising Economy",Journal of Happiness Studies,vol.10,no.4:387~405.

[10]Crabtree,Steve and Wu Tao,2011,"China's Puzzling Flat Line",Gallup Business Journal,August 10.

[11]Easterlin,R.A.,1995,"Will raising the incomes of all increase the happiness of all?"Journal of Economic Behavion and Organization,27:35~47.

[12]Veenhoven,R.,1991,"Is Happiness Relative?"Social Indicators Research 24.

[13]Stevenson,B.and Wolfers,J.2008,"Economic Growth and Subjective Well-Being:Reassessing the Easterlin-Paradox."Bookings Papers on Economic Activity,vol.39,no.1:1~87.

[14]Swanbrow,Diane,2008,"Happiness is Rising Around the World",News Service,University of Michigan,June27.