三重视域下的媒体审判研究

——以“X二代”涉案的微博传播为例

2015-11-25包鹏程何梦婷

包鹏程,何梦婷

三重视域下的媒体审判研究

——以“X二代”涉案的微博传播为例

包鹏程,何梦婷

媒体审判主要是指媒体报道对司法审判的影响。随着网络等新媒介的发展,微博、微信等自媒体也成为媒体审判的触发器,成为媒体审判在网络空间的延伸。通过对“李某某”案的微博传播方式、传播内容及传播效果三个方面的分析,我们能够发现其中存在明显的媒体审判现象,而自媒体相对于传统媒体而言在该案中扮演着重要的媒体审判角色。“官二代”“富二代”等标签话语在微博传播过程中加深了人们的负面印象,微博围绕“李某某”的名人身份、犯案证据及相关参与人、李家家教等方面建构出倾向性较为明显的“审判话语”。在“李某某案”这样的事件中,民众往往强调一种结果正义而忽略程序正义,常常会陷入一种“不杀不足以平民愤”的粗陋思维中,使代表社会公共意志的舆论与代表社会公正的司法之间形成对峙,并有可能影响审判结果,这是媒体、网民以及司法部门都需要警惕并反思的。

媒体审判;网络审判;“X二代”;“李某某案”

一、前言

微博是社会信息传播的重要渠道,也是人们获取信息的重要来源之一。微博作为社交媒介中的“一员”与其他的社交媒介相比,在结构“样式”、使用方式和传播方式上都表现出了独特性。

(一)微博是基于社会网络的传播

在各种社会化媒介中,IM倚重于一对一的传播,传播的发起者需要挑选特定对象,发布特定信息,其发布范围是熟人圈;SNS兼具一对一、一对多的传播特点,传播范围也是熟人圈;博客是以一对多或点对面的传播方式,主要在非熟人圈中进行信息传递。微博融合了IM、SNS和博客的部分功能,其传播是通过人与人之间的“关注”与“被关注”从而形成“网络”。关注者可以向被关注者传播信息,而被关注者也可以选择转发或评论信息,从而使一个“点”可与互联网上的无数个点相连接,最终形成一对一、一对多、多对多和多对一的组合方式。这种兼具人际传播和大众传播特点的信息传播不仅信息覆盖面广、传播速度快,而且使得信息便于传播,也更容易被接受。

(二)微博具有复杂网络结构特征

复杂网络是相对于规则网络和随机网络而言的。复杂网络系统是由节点及连接节点的边组成,其中节点表示系统中存在的个体,而边表示网络信息传播的路径,代表这些个体之间的相互关系,边的数目是节点的度①谢耘耕、荣婷:《微博传播的关键节点及其影响因素分析》,《新闻与传播研究》2013年第3期。。节点是微博传播网络中的“关节点”,有人将这种基于节

点传播的方式形象地称之为蒲公英式传播,即微博发布消息后,会经历一个相对缓慢的传播过程,而当用户转发积累到某个点时,会出现一个非常快速的增长。当然这些传播节点的出现并不是偶然的,它往往存在于高影响力用户中。高影响力用户节点的存在和转发是引起信息持续传播和形成更大规模扩散的关键因素,而高影响力是指用户粉丝数、发布微博的数量、影响力的历史值等内容①谢耘耕、荣婷:《微博传播的关键节点及其影响因素分析》,《新闻与传播研究》2013年第3期。。

(三)微博传播中“混沌”与“涌现”会时有出现

从传播内容和效果上看,微博传播呈现出混沌现象。即使我们了解它的初始状态是什么,但是最终会导致什么样的结果,我们依然无法给出准确、精准的预测②杜子建、申音、伊光旭:《无微不至:微博营销实战指南》,合肥:安徽人民出版社,2013年,第135页。。这也是为什么无论看起来多么不起眼的事情,通过微博传播也可能酿成一个有影响的媒介事件,这样的案例在微博传播中并不鲜见。与混沌相似的涌现现象,也是微博传播的重要现象之一。“涌”字本意是水或云气冒出,而“涌现”一词指在同一时期大量的出现,或者突然出现,后来扩展为一种社会现象。比如某一个事件的传播是散乱的,突然许多人都开始关注它。一些舆论也会出现这种状态。

(四)信息传播的碎片化、个体化

微博的即时传播,特别是字数的限制,使得微博转发的内容以及对事件的评论一般都比较粗略、肤浅。这就导致一些微博粉丝不想弄清楚事件的来龙去脉,或者只偏听偏信某种观点或陈述;更致命的是某些人对事件或者观点的反映多是下意识的,这类似意识流的动态过程中强化了他人对某事、某物、某人的认同感。网民通过关注或者评论的方式在持续上网、围观、宣泄的过程中,逐渐积累了关于对各种问题价值评论的碎片化知识,这些碎片化知识成为其形成见解和评论事件的基础。这些碎片对其价值观和评论产生的影响,远远高于系统的习得知识体系所产生的影响,如微博盛传的段子、名言、小道消息,往往构成了网民评论的基础甚至是全部知识。

微博作为多元的话语平台,各方话语在这一平台上激烈碰撞、相互博弈在所难免,而面对各类突发事件和公共事件,微博对相关信息的传播和对事件的发展也起着举足轻重的作用。可以说,微博是网络舆情的触发器,特别是隐含各种矛盾、交织各种利益纷争的事件,微博会加速这类事件的传播效应。当今社会信息丰盛,人们似乎渴望更多地说点什么或者更多地听点什么,但当信息膨胀到遮蔽事实时,人们又开始担心真相被掩盖。过度的信息和破碎的言论往往难以传达完整的事件,当“审判”成为传统媒体和自媒体手中的“利器”,我们需要思考,这场带有“媒体狂欢”性质的媒介事件到底是“媒体审判”还是基于司法独立的“公正裁决”?

二、文献研究

媒体审判(trial by media或trial by newspaper)最初是西方新闻传播法中的一个概念。早先主要是指报纸审判,随着广播、电视、网络等媒体的兴起,媒体审判现象更加普遍,影响也更大。伴随着媒体审判现象,相关理论研究也在不断发展、变化。

(一)从“trial by media”到“媒体审判”:概念与意义的转换

1965年,美国法院推翻了一起诈骗案的判决。理由是,庭审过程中电视录像对被告做出了含有偏见的宣传,损害了被告人在诉讼中应当享有的权利。人们把这种通过新闻报道形成舆论压力、妨害和影响司法公正与独立的行为称之为“trial by media”。陈泰志认为,新闻和法律工作的重点和内容的差异是造成美国媒体审判的原因,这是因为:第一,司法审理案件,重点放在审理之末;而新闻的报道兴趣则多集中在案件发生之初及审理过程之中。第二,新闻注重对当事人的身份及离奇情节的发掘,并且很有可能抓住其中某一点或某几点而大肆宣扬,甚至带有某些偏见。第三,法律用语和新闻用语在表达的概念上往往有很大的差异。此外

煽情的报道、耸人听闻的大字标题等都是影响司法公正判决的原因。随着媒介的发展,如何在新闻自由和法律公正之间寻求平衡,这在美国不仅是一个理论问题,也是一个司法实践问题。从司法实践的角度来看,媒体审判的核心是新闻报道对正常审判活动的干扰,也就是对诉讼参与人的干扰。诉讼参与人包括审判者(法官和陪审员)、被告人、检察官、辩护人、证人等等。对司法进程和结果起主要作用的当属审判者,特别重要的是陪审员。“陪审员是从普通人群遴选出来的,更有理由相信,他们在做出裁决时容易受到媒体信息的影响,具体言之是对陪审员中立性的影响”①赵刚:《美国关于“媒体审判”的认定原则及启示》,《中国记者》2012年第1期。。但报道对人的影响是无形的,难以确切把握,所以美国早先是根据陪审员自证中立的证言来确定是否受到报道的影响。到了20世纪,在更为复杂的媒介环境下,判定审判前的报道是否影响陪审员的中立性的方式是从审前报道的内容、规模和时间出发,以推定的方式判断整个陪审团乃至整个审判地社区的中立性。

媒体审判的概念最初被引入中国已经是20世纪80年代末了。沈沉的《新闻对审判的评议会影响司法独立吗?》虽然没有明确提出媒体审判这一概念,但是已经从法理和新闻实践的角度讨论了新闻报道与司法审判之间的关系②沈沉:《新闻对审判的评议会影响司法独立吗?》,《新闻记者》1989年第4期。。随着新闻报道在司法审判中的“越位”现象越来越突出,厘清什么是媒体审判已经迫切地摆在研究者面前。由于研究者的知识背景、研究出发点不同,他们采用媒体审判、媒介审判、新闻审判或舆论审判等不同的概念,但这些概念的表述都共同地表示:媒体会越过司法程序对涉案人员作出定性、定罪、定量刑等内容的报道。

魏永征认为媒介审判是“新闻报道干预影响审判独立和公正的现象。一些国家通过法律或者新闻职业道德规范来禁止和防范这类行为,其最主要的特征是媒体在案件审理过程中超越司法程序抢先对案情作出判断,对涉案人员作出定性、定罪、定量刑以及胜诉或败诉等结论”③魏永征:《新闻传播法教程》,北京:中国人民大学出版社,2002年,第113~114页。。这个定义对媒介审判的内在特征、外在表现以及如何防范做出了明确界定。也有学者更多地从报道本身来定义媒介审判:“新闻媒体在报道消息、评论是非时,对任何审判前或审判中的刑事案件,失其客观公正立场,明示或暗示,主张或反对处被告罪行,或处何种罪行,其结果或多或少影响审判。”④夏晓非:《浅析大众传媒时代的媒介审判现象》,《新闻战线》2014年第8期。这个定义对报道的时间节点、报道方式、报道的态度、报道陈述方式以及结果等做了明晰的界定。

近年来,学界使用更多的是“媒体审判”这个概念。学者徐迅认为,媒体审判是指“新闻媒体在诉讼过程中,为影响司法审判的结果而发表的报道和评论。在构成上主要包括以下要素:第一,应当是在诉讼过程中的行为;第二,媒体主观上有过错,即试图影响司法审判的结果;第三,媒体审判的载体主要是报道和评论”⑤徐迅:《质疑生效判决不等于“媒体审判”》,《检察日报》2003年10月8日第8版。。贾志强、闵春雷认为过当的媒体报道主要有三方面特征:报道的倾向性、报道的煽动性、报道的规模性⑥贾志强、闵春雷:《“媒体审判”基本问题研究》,《理论学刊》2014年第5期。。这两个定义不仅注意到了媒介报道的方式、报道的倾向、报道的数量等问题,还注意到了相关报道对司法审判的影响。

从相关学者对相关概念的分析中,我们看到媒体审判(或媒介审判等)应该包含两个方面的主要内容:第一,媒体报道;第二,对司法审判的影响。媒体报道方面涉及报道时间、报道规模、报道的形式(无论是新闻还是评论、无论是文字、漫画、视频还是音频等)、报道的倾向(是否存在偏向)、报道对象(涉案人)、报道内容(涉案报道涉及定性、定罪等内容)。对司法审判的影响体现在报道是否有偏向、对涉案双方之间的报道是否平等、信息是否公开等“公正外观”上的影响。

(二)从“媒体审判”到“网络审判”:媒介

形态与内涵的变迁

随着网络等新媒介的快速发展,媒体审判现象不再局限于报纸、广播、电视等传统媒体之中。BBS、IM、博客、微博、微信等社会化媒介是分享意见、见解、经验和观点的工具和平台,社会化媒介也成为媒体审判的触发器,有人将这种发生在新媒介空间里的媒体审判现象称之为网络审判。对于新的媒介方式会对司法审判产生影响吗,影响的程度如何,如何影响等,不同的研究者都有不同的表述。

杜骏飞等学者指出网络审判是“公众通过网络,发表自己的观点或以点击、转载等形式表达对于事件报道、他人观点的关注来形成舆论,从而试图干预、影响司法独立和公正的行为”①杜骏飞等:《政府网络危机》,北京:中国发展出版社,2011年,第161~163页。。在他们看来,网络审判是通过舆论来对审判产生影响的,网络舆论具有专家参与度高、媒介舆论内容的偏向化、超越事件的审判范围、舆论类型的多样化、网络审判的现实化等特点。

网络审判是媒体审判在网络空间里的延伸。由于传播方式、传播语境、传播主体身份等的变化,网络审判既有媒体审判的一般特征,也有其独有的特征。其共同性表现在:对案件的报道带有强烈的感情色彩;主观臆断;断章取义甚至刻意歪曲事实;评论多为指责和批评;在案件审理过程中就给被告人定罪。但网络审判更多强调的是网民的参与性。与此同时,网络的自由性、互动性、匿名性等特质,使网民个体的舆论表达更容易发生变化甚至扭曲②黄茜:《我国“网络媒介审判”现象的分析及防范策略》,《今传媒》2012年第2期。。也有研究者通过具体案例来分析网络审判的特点,这些特点具体表现为:网络是舆论的发源地;参与的主体是网民;传播方式的多样化;一般通过网络民意来推动案件的审判;大量专业素质的网民,对法院审判调查取证无疑产生影响③杨清波、王维芳:《网络“媒介审判”的新特征及其防范对策——以湖北巴东“邓玉娇案”为例》,《新闻研究导刊》2010年第6期。。

在以往媒体审判的现象中,舆论主要以文字作为载体进行传播,停留在语言舆论层面。而借由互联网展开的网络审判不仅丰富了语言舆论的内容,也产生了更多的行为舆论,网络恶搞、网络流言都伴随着网络审判而产生。虽然这些舆论形式在一定程度上减弱了话题的严肃性和理智性,但其网络化的语言方式具有更好的传播效果,从而可以使事件得到更为广泛的关注。因此,网络媒介的开放性可以有效解除媒体审判的技术屏障。

由于媒介方式的变化,网络审判与一般媒体审判在许多方面都表现出不同,单单就网络审判的形式、内容和效果三方面的内容来看:网络审判的形式一般通过网络对相关事件的报道,对相关观点的评论、点击、转载;参与主体的多元化、舆论和各种现实行为的结合等。网络审判内容涉及各类主体对待事件的态度、表达方式、情感取向、审判范围、对审判结果的预设等方面;网络审判一方面通过舆论,另一方面通过现实来施加影响等。

(三)结论

根据上述研究我们发现,比较完整的媒体审判涉及三个维度,即传播方式、传播内容和传播效果。传播方式一般是指报道时间、报道规模、报道的文体和媒介形式(包括文体形式——评论、观点、新闻等;媒介形式——文字、漫画、视频、音频等)、点击、转载等几方面。传播内容一般是指对事件的态度、情感取向、对审判结果的预设、对实事的陈述和语言表达等方面。传播效果一般是看相关报道是否有偏向、对涉案双方之间的报道是否平等、信息是否公开等方面。

三、研究方法

(一)研究对象

随着中国经济、社会的快速发展,社会阶层出现了分化和固化的现象。由于分化,人的社会地位各不相同;由于固化,社会地位出现了跨代承继。加上各种媒介的广泛参与,具有某种社会特征的人群被冠以“X二代”的称谓。从早先的“官二代”“富二代”到衍生出的“民二代”“贫二代”“拼二代”“独二代”等,“‘X二

代’既是近年来公共空间中充满想象和情绪的话语符号,又是指向社会中承袭财富和权力的真实群体或个人。这也同时折射出资源分配、阶层流动、公平正义等重大社会问题。”①张洁:《“富二代”“官二代”媒介话语建构的共振与差异(2004—2012)》,《现代传播》2013年第3期。“X二代”生存各异,与其他“二代”不同,“官二代”“富二代”主要暗指高官的后代很容易获得权力的现象,同时也形容高官后代的种种不良行为,有着极大的“话题性”,容易受到社会的关注。“李某某案”可以说贯穿于2013年始末,而李某某父母系知名人士 ,符合大众对“星”“富”和“官”的多重认知。所以,无论是案件涉事主角本身,还是罪行判定以及由此引申的某些社会矛盾问题,都在法律界、娱乐界、新闻界以及其他社会各界产生了强烈的反响,成为各种社会化媒体的热议话题之一。选择“李某某案”的传播作为研究的重点,不仅具有典型性,也极其富有代表性。

根据研究的需要和事件本身的发展,本研究时间设定为2013年2月22日11点至2013年12月3日零点,即微博中出现关于“李某某案”的第一条微博开始至该案二审结束后七天为止。除非事件在持续发展,一般而言,微博话题热度的持续期为三至七天,此后就会逐渐冷却。考虑到微博发布的时间特点,本文统计的所有微博截止时间为2013年12月3日0:00。

(二)类目建构

为了便于研究,研究者需要根据研究目的和方法建立相关类目。本研究类目涉及媒体自身特点、传播内容等,其类目具体包括:

1.用户属性特征。用户属性多种多样,根据用户的使用状况可分为匿名个人、实名个人、实名组织机构,当然微博用户的粉丝数也是用户的一种重要属性。

2.消息属性特征。本文对消息属性特征的考察包括:样本微博发布的消息所获取的转发数和评论数,消息的立场,舆论引导强度以及消息内容。其中消息内容分为6种类型,即信息分享、情绪宣泄、理性讨论、质疑、强调和其他②夏雨禾:《突发事件中的微博舆论:基于新浪微博的实证研究》,《新闻与传播研究》2011年第5期。。

3.研究的框架特征。“X二代”并不是一种一成不变的称谓,它是一种被建构的“虚拟的社会身份”,该身份往往会与各种公共议题产生勾连,并且会被网民赋予意义。本文采用传播方式、传播内容、传播效果三个维度进行探究,这同时也是测试媒体审判的重要维度。

(三)信度检验

本研究由两位编码员进行资料记录工作,每次从所得样本中随机抽取十分之一数量的样本,通过对样本是否具有明显的倾向性言论(包括文字、链接、图片、视频等信息)进行分析。在编码过程中若出现编码不一致的情况,则由两位编码员根据需要,仔细核对和矫正编码以此求得编码的一致。信度检定结果显示,信度系数达到0.80的标准③王石番:《传播内容分析法》,台北:台北幼狮文化事业公司,1989年,第312页。,可进行后续的正式数据统计与结果分析。

四、结果分析

(一)传播方式分析

传播方式主要包括报道时间、报道规模、报道的文体、媒介形式、点击、转载等。

“李某某案”时间跨度较长、内容传播量较大,而且呈现出一定的起伏和周期性。案件发展始末的微博数量曲线图如下(图1)④注:案件被曝初期,涉及到未成年人保护,部分微博采用“李某某”来替代涉事主角“李天一”,考虑到样本的全面性,编码员搜索了所有含有“李天一”和“李某某”字样的相关微博。:

该案件大致经历了案件初始阶段(2月22日—3月7日),批捕阶段(3月7日—7月8日),公诉阶段(7月8日—8月28日),一审开庭至宣判(8月28日—9月26日),一审宣判后至二审宣判(9月26日—11月28日),二审宣判后(11月28日—12月4日)六个阶段。从热议的指数来看,2013年2月22日—3月26日,6月30日—10月4日等几个时段都是高峰期,微博热议的高峰值均超过21万。其中6月28日为240020条 ,7月23日为225910条,9月26日为320529条。

通过微博“高级搜索”,选择含有“李天一”和“李某某”、“精选”、2013年12月5日等,共搜索出微博8150多条,其中含有图片1366条,含有视频的54条。杨锦麟2月23日的相关微博转发量为15503,评论数为7258;2013年7月10日新浪娱乐的转发数为15617次,评论303条;2013年7月9日《南方都市报》的转发量是7837,评论数为3573。

(二)微博内容分析

传播内容主要指对事件的态度、情感取向、对审判结果的预设、对实事的陈述和语言表达等。由于该案件经历的时间较长,加上案件比较复杂,为了保证样本的准确性,在内容选择上注意了点和面的结合。

1.对初始微博样本的分析。

2013年2月22日中午11点04分,微博认证用户香港《南华早报》网站编辑@王丰-SCMP(现更名为王丰BTJ)发帖称:“北京来电:海淀公安分局昨天晚上以涉嫌轮奸刑事拘留了一名叫作‘李冠丰’的年轻男子。名字虽然改了,但还是有人认出来他真正是谁。”①王丰BTJ:新浪微博,检索于http://weibo.com/2683806131/zkkFha5m0?from=page_1005052683806131_profile&wvr= 6&mod=weibotime&type=comment,2013-2-22。并附带百度百科链接,指明“李冠丰”即为著名歌唱家李双江和知名歌唱家梦鸽之子。此微博发出后立即引发舆论一片哗然,在众多官方媒体并未有确实的报道时,自媒体已经就此话题展开了异常激烈的讨论。

笔者对事发后第一天即2013年2月23日的微博样本进行了抽取。按照用户使用微博的时间特点,选取了使用高峰段即9时至23时中14个整点时间段——9:00—10:00、10:00—11:00、11:00—12:00……22:0—23:00的前十条和后十条微博,最终得到样本数(10+10)* 14=280(条)。根据前述的分类,对样本微博的情感倾向、态度呈现进行了统计,结果如图2:

可以看到,样本的情感倾向为“认为李有错(有罪)”占31.29%,“情绪宣泄”占37.31%,而“认为李无错(无罪)”的仅为1.10%。这种先入为主、“未判先审”的舆论态势在该热点事件传播一开始就表现得十分明显。

2.关键节点样本分析。

微博用户具有性别、年龄、区域、工作、教育

程度、使用程度、粉丝数等等特定属性,当然也有综合属性。基于本文研究的性质,主要选取用户是否匿名、是个体还是组织、是否认证等属性。媒体审判的重要内容就是微博内容生产者对待事件的态度和倾向性,不同情感色彩的词汇可以表达不同的情感倾向,这些词汇既表明了使用者的态度,也可用于判断使用者是否具有预审判行为。

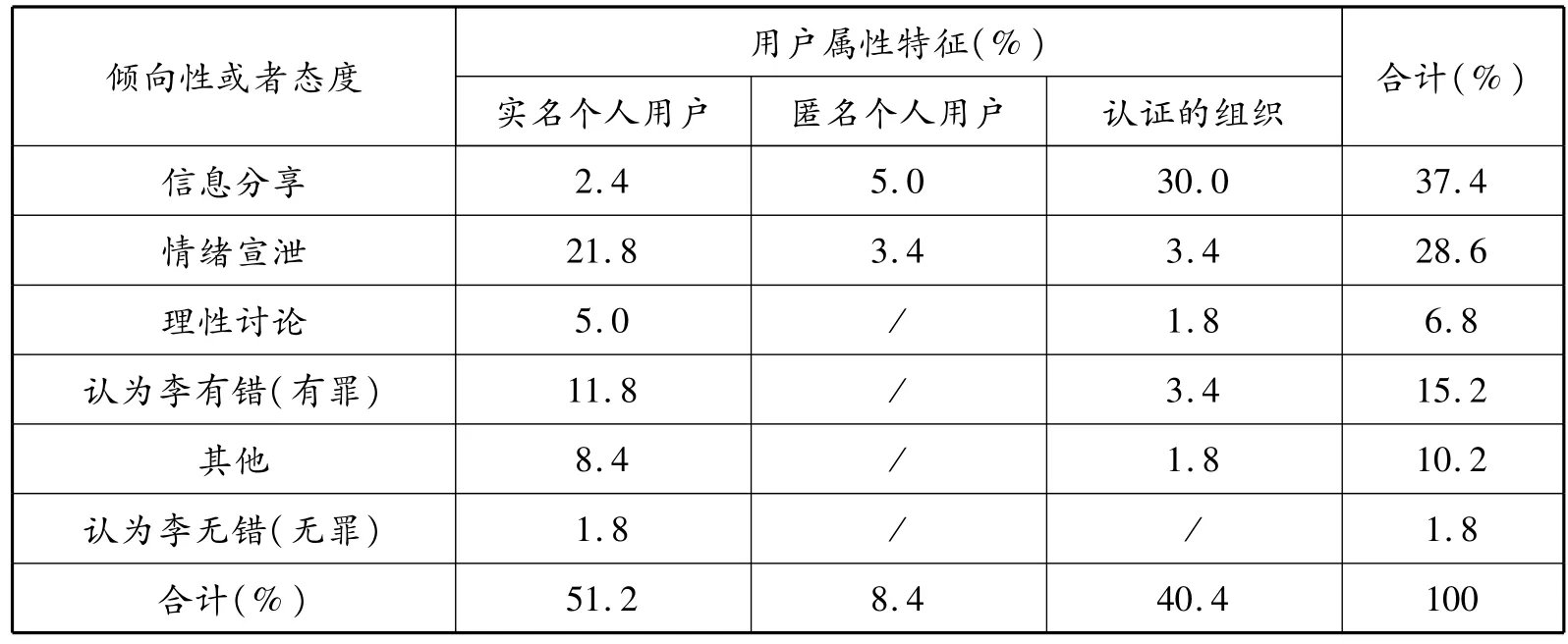

“李某某案”经历了六个关键时期,按其发展进度进行微博搜索,并根据微博系统自动生成的影响力排序,我们选取了每个阶段网页所显示的前十条微博,共得到60条样本微博。通过对所抽取样本的检索和内容分析发现,样本中所体现出的情感态度可分以下几类(“李天一”以下简称“李”):认为李有罪、理性讨论、认为李无罪、情绪宣泄、信息分享、其他①注:含有“李XX强奸案、李XX轮奸案、会判几年、逍遥法外”等类似用语的样本为“认为李有罪”;在探讨案件时客观、理性、无明显情感倾向的样本为“理性讨论”;含有“熊孩子、他妈的”等讥讽、谩骂性用语的样本为“情绪宣泄”;发布或转发案件相关信息的样本为“信息分享”;其余样本为“其他”。。根据用户属性和情感倾向对“李某某”案件发展六个阶段的60个样本相关内容进行统计后,得到数据如表1:

表1 六个关键节点的用户属性与倾向性或者态度

根据上面的统计我们发现:“信息分享”类占37.4%,位居第一,“情绪宣泄”类占28.6%,“认为李有错(有罪)”的占15.2%,“认为李无错(无罪)”的仅为1.8%,其中“情绪宣泄”类和“认为李有错(有罪)”的占到总数的43.8%。由于所抽取样本为“李某某案”六个关键节点的热门微博,从检索结果来看,样本发布者多为实名认证的大V用户和认证组织用户,虽然舆论主体的构成略有不同,但舆论总体仍然呈现出对“李天一”的声讨态势。

3.媒体官方微博样本分析。

对于媒体审判所指代的主体究竟是传统意义上的媒体及媒体人,还是广大网民或使用自媒体的人,说法不一。为了更清楚地了解在“李某某案”中媒体审判的主体究竟来自何处,我们以认证媒体的官方微博为代表,进行了样本抽取。

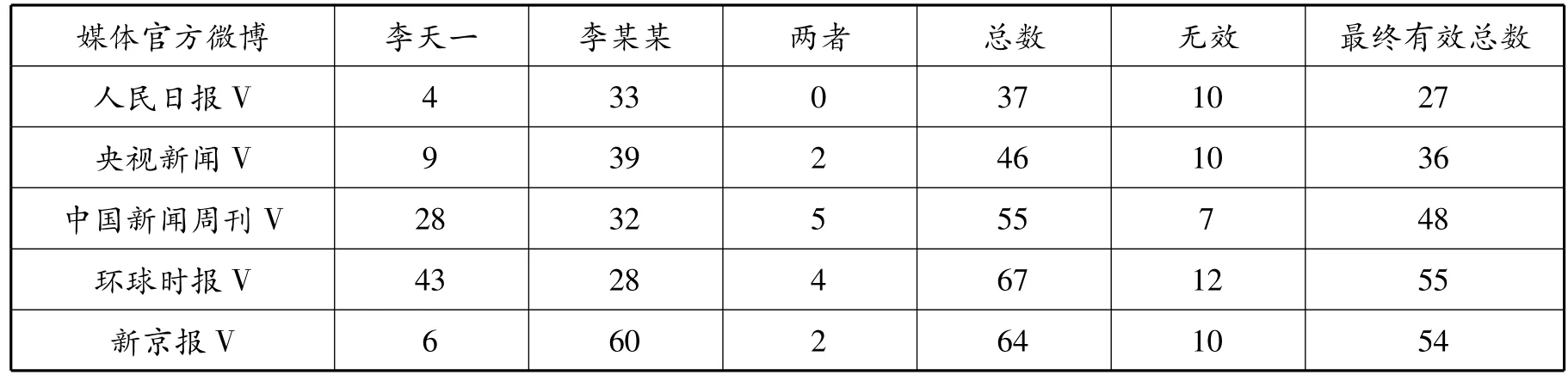

具体的抽样方式是,在微博“名人堂”——“媒体汇”的媒体影响力排行榜中选取对“李某某案”有相关微博发布的前5家媒体②注:五官微中所有含有“李天一”和“李某某”的微博样本,并合并同质样本(既含有“李天一”又含有“李某某”)并且去除无效样本(与“李案”无关),,结果如表2所示。

五家媒体在“李某某案”发展进程中发布最多的微博均为“信息分享”类,占总数的76.81%,“理性探讨”类为10.91%,无一条样本显示李某无罪或无错。五家媒体中有四家媒体发布了认为李某有罪或有错的相关微博,但数量很少,占比仅为2.73%,其中在司法审判前就认为李某有罪的仅有1条样本,占比约为0.45%。可以看出五家媒体官微在“李案”中的立场态度较为客观、理性,均以发布案件进度、转述事实为主,较少带有强烈的主观情感色彩。

表2 五家媒体官方微博关于“李案”的微博发布数量

(三)微博话语分析

话语通常分为实事话语、价值话语、社会动员话语三种。实事话语是紧紧围绕客观事实陈述“是什么”,体现的是强烈的求真意向。这种事实建构模式集中反映在话语内容与客观事实的符合性、话语生产流通渠道的真实性方面。价值话语是人们通过对事件与行为的好与坏、应不应该等方面进行价值或者意义建构。社会动员话语是情感动员的主要方式,网络热点事件中往往能依靠民众情感汇聚成一股强大的话语力量①奚冬梅、隋学深:《网络热点事件的民间话语模式构建》,《青年研究》2014年第7期。。从社会构建的角度看,话语的表达无论是口头的还是书面的,其本质都是有目的和有意图的社会互动行为。

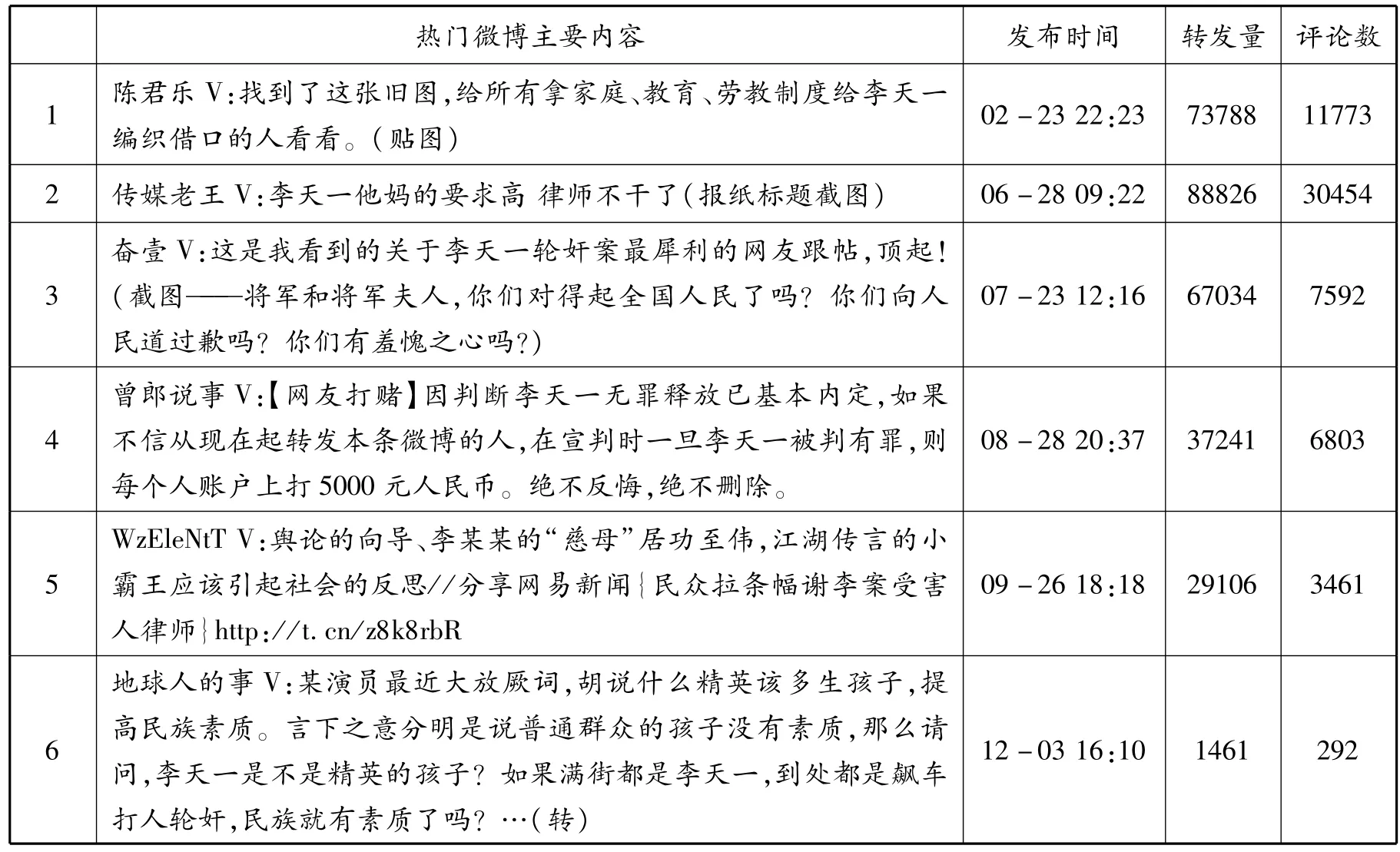

2013年2月22日11:04分,微博实名认证“王丰-SCMP”在新浪微博发布的这条看似对一个违法案件的“实事”陈述,却隐含着价值和情感成分。这种多重话语的混合所汇聚的能量,很快在微博世界里爆发了,对相关事件陈述的各种话语相互交织慢慢汇集为话语的“洪流”。为了便于分析,我们选取了六个阶段转发量第一的热门微博,见表3:

表3 “李案”关键节点最热门微博一览表

如果将每一条微博作为一个独立的话语形态,那么实事话语、价值话语、社会动员话语,再加上不同话语的混合就有四种话语形态。纵观以上样本,价值话语、社会动员话语和价值与社会动员相混合的话语占据了微博话语的主体,这样的话语在对具体的内容陈述上不同,但都

有着一致的价值取向(这些取向包括:李某某有罪、李某某的家庭教育有问题、李某某家对不起全国人民、李某某家一定会动用特权等等)。而社会动员的话语更是具有煽动和鼓噪的效果,如“李天一他妈的要求高律师不干了”这条微博充满着侮辱,谩骂的成分,但却得到了许多粉丝的转发和评论、由此可见一斑。

(四)传播的效果分析

传播效果一般看相关报道是否有偏向、对涉案双方之间报道是否平等、信息是否公开等方面,当然最终还是要看相关内容对受众是否产生影响。对于是否有偏向,只要回顾一下前面我们所选取的六个阶段转发量第一的六条热门微博便可以看出。这几条微博不管是直接指向案情,或者是其他方面的内容,其倾向性都较为明显。我们再来看在对涉案双方的传播是否平等这一问题上。李某某强奸案涉及李某某、王某、魏某某(兄)、张某某、魏某某(弟)以及受害人杨女士,通过新浪微博高级搜索筛选(筛选条件是精选、认证用户,时间到2013年12月5号),有关“李某某”的搜索项共有699个结果(中间也有是与本案无关的人)。同样的筛选条件,以“受害人杨女士”的搜索结果是41条,而用其他涉案人作为关键词,如以“魏某某(兄)”作为关键词,虽然也有588条,但大都是在案件、参与者或者案件判决结果中出现,除了少数微博对这几个人的身份提出质疑外,很少有微博涉及他们个体在案件中的作用等相关深入、具体的内容。对于信息的准确和公开,通过筛选有关“李某某”的699条微博中前60条的统计发现,来自于现场、律师、法院的消息分别是21、12和7条;来自于其他信源和带有评论性的微博也有15条;其他的来自于当事人等渠道。单从这些加V的微博信源来看,他们比较注意采用第一手的可信信息,尽管也有对事件断章取义的微博,但总体还是具有准确性和可信度。

五、结论以及相关问题的讨论

(一)研究结论

本研究以新浪微博为分析平台,检视在“李某某案”中是否存在 “媒体审判”的问题,研究结果表明:

1.微博在“李某某案”的传播过程中,无论就其规模、报道内容和报道结果上看都明显存在媒体审判现象,特别是在案件刚刚爆发时期。

2.不同类型的微博在事件传播中表现的差异较大,一些传统媒体的微博对“李某某案”基本持客观理性的态度,而其他类型的微博在该案中扮演着重要的媒体审判角色。

3.“李某某案”中媒体审判的话语呈现渐变的特点,即从初期的煽动性话语→话语热传(对涉案者的讨论)→话语延伸(“X二代”、司法公正、家庭教育等问题)→话语定型(终审判决)。

4.标签话语成为“媒体审判”的底色,在整个事件的微博传播过程中,“官二代”“富二代”“失教养”“借口”“道歉”等负面印象成为标签。

5.“审判话语”的建构是围绕“李天一”的名人身份、犯案证据及相关参与人、李家家教等进行的。

(二)相关问题的讨论

由于受到各方面条件的限制,本研究也存在着诸多不足,主要表现为:相关的样本、数据的采集还不够全面,数据的筛选方法还需要进一步科学化;媒体审判结果的研究还应该更加深入,研究方法还需要完善;对传统媒体发布的相关信息内容缺少对照性研究,对各种媒介之间的互动关系的讨论也较少;对微博中出现的大数据的使用还不充分等。

微博的高度开放性和互动性使其成为自媒体发表意见的重要舞台,但这种传播环境也利于各种非理性舆论的形成和发展。在微博中,像“李某某案”这样具有“看点”的新闻更易获得巨大的访问量,产生频繁的评论、转发。著名的法官和法学家丹宁勋爵说过:“当诉讼案还未了结而法庭正在积极审理的时候,任何人不得对案件加以评论,因为这样做实际上会给审案工作带来不利的影响,如影响法官、影响陪审员或影响证人,甚至会使普通人对参加诉讼的一方产生偏见……我们决不允许法院以外的‘报

纸审讯’、‘电视审讯’、或任何其他宣传工具的审讯。”①[英]丹宁勋爵:《法律的正当程序》,李克强等译,北京:法律出版社,1999年,第50~51页。但“李案”从始至终都未能够进行完全封闭的司法审判,它得到了过多的关注和议论。强大的社会舆论就有可能使得法官受到外界非法律因素的影响,这种影响是否会造成一定的结果以及造成多大的结果,我们也许没有办法做出准确的判断和衡量,但是这并非意味审判的结束就是真正的结束。

媒体审判不仅反映了当下各种社会矛盾,同时也反映了代表社会公共意志的舆论与代表社会公正的司法之间的对峙。而在“李某某案”中,舆论的倾向很大部分是因为李某某家庭的特殊身份。长期以来对于司法审判的不信任以及信息的不透明,使得在这种涉及“权贵”的案件中,民众一般都持猜疑和不信任的态度。由于多数民众对于司法工作的认识简单,许多微博用户在发表相关意见时显得不够理性,所以当某些事件涉及司法时,民众更希望强调的是一种结果上的正义而往往忽略了事件本身的司法审判程序。更进一步看,此案也延伸到了律师职业伦理、未成年人保护、传播伦理等相关问题上。

“X二代”本身就是一个被贴上标签的群体,加之以往一些“X二代”屡屡被曝出“种种劣迹”,民众容易受刻板成见的影响,而这些“不良行为”也会加深人们对“X二代”的刻板成见。在面对“李某某案”这样既牵涉“X二代”又牵涉“轮奸”的案件时,舆论常常会陷入一种“不杀不足以平民愤”的粗陋思维中。

2013年11月27日上午,北京市第一中级人民法院对“李案”进行二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判,这也意味着李天一将开始他十年的牢狱生活。随着终审之锤的敲落,“李案”也最后定音,各种真假难辨的信息在微博中飘散将近一年后,最终,司法似乎给了民众一个“公正”和“大快人心”的判决。但围绕“李案”,也许无论是中国网民、中国媒体还是中国司法都有需要反思的地方。

BAO Pengcheng,Ph.D.of Communication,professor,School of Journalism and Communication,Anhui Universty,Hefei,Anhui,230601.

责任编校:刘 云

A Study on“Trial By Media”from Three Perspectives—Microblog Dissemination of Law-breaking“Second Generation of X”as an Example

BAO Pengcheng,HE Mengting

In recent years,media always followed with interest“the offspring of China's nouveau riche”and“children of stars”,especially when they broke the law.Social media are playing an important role in the fermentation and dissemination of these news.“Li's Case”is a typical example,the discussion of which lasted for a long time.This paper conducts an empirical research on the“trial by media”concerning this public event disseminated on microblog and participated by a mass of netizens from three perspectives,namely,mode,content and effect.

trial by media;trial by network;“second generation of X”;“Li's Case”

G206

A

1001-5019(2015)06-0147-10

包鹏程,安徽大学新闻传播学院教授,文学博士;何梦婷,安徽大学新闻传播学院研究生(安徽合肥 230601)。

10.13796/j.cnki.1001-5019.2015.06.019