接触文字学理论研究浅探①

2015-11-25曹德和张丽红

曹德和,张丽红

接触文字学理论研究浅探①

曹德和,张丽红

为改变文字接触研究滞后于语言接触研究的状况,有必要通过建立专门学科给前者以独立处理。研究过程中需注意“接触”与“影响”对举使用时的所指区别。对于接触文字学来说,当前需要加强“影响”方面的研究。考察表明,因文字接触而产生的全局“影响”(移植)与局部“影响”(嫁接),无论就类型还是规律看都有着自身独特之处。当前文字接触研究问题不少,为此须加强理论建设尤其是方法论探讨。

接触文字学;“接触”与“影响”;“移植”与“嫁接”;类型和规律

谈起接触语言学,许多人都会联想到施密特(J.Schmidt,1843—1901)创立的波浪说(wave theory),认为它标志着语言接触研究的滥觞。不过一旦跳出见木不见林的狭隘视界,便会发现前述研究不仅可以上推到西汉末年中国学者杨雄《輶轩使者绝代语释别国方言》的问世,甚至可以进一步向前追溯,因为我国对于不同方言以及不同语言关系的考察其实远在周秦时期就已开始。在历史语言学和社会语言学的推动下,如今语言接触研究已蔚成显学。同语言接触研究发展态势相比较,文字接触研究严重滞后。根据调查,在中国知网所收资料中,论及“语言接触”的文章为7841篇(1953年迄今),论及“文字接触”的文章为177篇(1957年迄今),差距甚为明显。当然这不等于说文字接触从未受到学人关注。近年来王元鹿、周有光、陆锡兴、喻遂生等学者相继就此进行积极探索并取得可喜成就②参见王元鹿《比较文字学》,南宁:广西教育出版社,1997年;周有光《比较文字学初探》,北京:语文出版社,1998年;陆锡兴《汉字传播史》,北京:语文出版社,2002年;喻遂生《纳西东巴文研究丛稿》,成都:巴蜀书社,2003年。。不过文字接触研究亟待加强乃是不争的事实。本文拟从理论角度就此略陈己见,但愿有关尝试能够起到抛砖引玉的作用。

一、文字接触有别语言接触应予专门研究

在接触语言学理论体系中,“接触”这术语兼有狭义和广义两种用法。狭义的“接触”与“影响”相对而言,前者指不同语言使用者借助本族或他族语言建立交际联系,后者指在此过程中不同语言之间出现的单向性或双向性渗透。广义的“接触”涵括狭义的“接触”和狭义的“影响”。例如“接触语言学”这名称,其中的“接触”便是在广义上使用。

狭义的“接触”与“影响”所指不同,但有些学者不大注意其间区别。包容地看这不是什么大问题。彼得洛维奇(E.Petrovici)指出,“在同一地区或是在相邻的地区,只要有数种语言(不管从谱系上讲是否属于亲属语言)同时存在,就必然会出现语言间的相互渗透”③[罗]Emil Petrovici著、李香森译:《语言体系的相互渗透》,《当代语言学》1983年第1期。。既然“接触”与“影响”有着伴生关系,将它们视为同指或近指概念一般不致造成误会。但严格地说,“接触”是“接触”,“影响”是“影响”,前者为因,后者为果。加

之在文字世界,有“接触”无“影响”的现象并不罕见,本文作为文字学论稿,将始终注意二者区别。

一直以来,接触语言学所谓“接触”不仅涵括共同语接触,同时涵括方言接触;不仅涵括口语接触,同时涵括书面语接触;甚至将文字接触亦涵括在内。过去如此可以理解,今后则无疑应当改变。之所以这样说,理由有三:

其一,所谓“科学”意指“分科之学”,从综合走向分析乃科学发展必由之路。目前的接触语言学夯不啷当“一锅煮”,这不奇怪。由于我国作为学科形态的语言接触研究起步较晚,故而不免带有初始阶段的“综合”特征。但在网络技术支持下,它通过奋起直追,快速发展,如今已具备向“分析”研究转变的条件。在此情势下,将文字接触研究从语言接触研究中剥离出来,置于接触文字学框架内独立处理,可谓学科发展应有之义。

其二,以往因为现代语言学之父索绪尔(F.d.Saussure,1857—1913)过分强调口语的决定性,在一个相当长的时期里,现代语言学严重低估书面语和文字对于口语和语言的反作用。近年来,随着德理达(J.Derrida,1930—2004)《论文字学》等研究成果的发表,学界开始重新审视文字与语言、书面语与口语的关系,文字研究不被高看的状况已经扭转。在此情势下,结合对我国传统语文学丰厚家底的发掘,把文字接触研究推向深入,并将接触文字学建立起来,可谓时势使然。

其三,过去由于研究力量投入不足,对于文字接触与语言接触有着怎样的差异,对于双方由此产生的影响有着怎样的差异,认识很不到位。其实它们很难等量齐观,因为二者起始时间不同、波及范围有别,影响效果迥异、内在规律悬殊,彼此存在诸多差异。对于中外文字接触以及国内不同民族文字接触,学界时有著述推出,而对于接触产生的影响,诸如影响的类型和规律等等,则鲜见有人论及。而事实上因文字接触而产生的影响,无论就类型看还是就规律看,都有着自身独特之处。既然二者特征迥异,将文字接触研究从语言接触研究中分离出来,作为专门学科论题单独处理,可谓是顺理成章的事情。

在上述三点理由中,第三点可以说是决定性的。道理很简单,如果文字接触与语言接触之间并不存在特征上的明显差异,也就没有必要分门别类地加以研究。

二、文字移植的三种类型和三条规律

读者已知,在本文研究中“接触”和“影响”始终被区别使用。因为对于中外文字以及国内不同民族文字的接触,相对来说论稿较多,故而笔者的研究主要集中在“影响”上。在后面的讨论中,所谓“影响”乃指发生于文字接触过程中的单向性或双向性渗透。基于“影响”范围有宽有窄,本文将其大别为二:全局影响称为“移植”,局部影响称为“嫁接”。

为什么全局影响以“移植”称之?原因在于:语言的全局影响总是发生于不同语言使用者之间,而文字的全局影响则未必总是发生于不同文字使用者之间(详见后文)。鉴于“移植”这术语,它所反映的现象既可以发生于两块绿地之间,也可以发生于绿地与不毛之地之间,同文字的全局影响具有相似点,为凸显文字与语言在全局影响上的不同,我们作了有别于接触语言学的术语选择。

根据研究,文字移植主要表现为以下三种类型:

1.填空型移植。如朝鲜人、日本人、希腊人本无文字,在与汉人、腓尼基人的交往过程中,接触到汉字和腓尼基文字,通过引为己用从而结束了没有文字的历史。

2.更换型移植。如维吾尔族人很早就有了文字。公元9世纪左右使用回鹘文。公元10世纪末到11世纪初,伊斯兰教从中亚传入其聚集地,随着信奉该教的维族人的不断增加,他们逐步放弃回鹘文而越来越多地改用源自其他民族的阿拉伯式老维文,并于15世纪完成全民性的文字系统转换①牛汝极:《维吾尔古文字与古文献导论》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997年,第159~162页。。

3.增补型移植。如印度人本来主要使用天城文,新加坡人原先主要使用汉字、马来文、泰米尔文,在沦为殖民地期间被迫使用英国殖民者的文字。摆脱殖民统治后他们无意告别英文,前者于1967年明确天城文与英文分别为印度官方文字和辅助性官方文字,后者于1956年宣布英文与汉字、马来文和泰米尔文同为新加坡官方文字。

文字移植存在以下三条规律:一是填空型移植受惠者对于引入文字开头总是原样照搬,后来总是大加改造,改造后的文字与最初引入的文字大多相去甚远。二是更换型移植通常发生于不同表音文字之间;如果发生于表意文字与表音文字之间,多为后者取代前者;不过表音文字并非适用于各种语言。三是增补型移植总是与“双字制”或“多字制”相联系②“双字制”术语乃由陆锡兴率先提出,参阅《汉字传播史》(语文出版社,2002年)。,前述制度既可以使不同文字通过互补而共赢,亦可以使某些文字在竞争中被冷落甚至被淘汰。下面略加说明和试作解释。

先说第一条规律。历史上日本人、朝鲜人都曾因

填空型移植而受惠。起初他们将汉字视同圣物,使用时唯恐走样;后来则从微调到巨变,不断扩大所用文字同汉字的距离。例如日本人在汉字使用上相继经历:(1)如同汉人一样运用汉字;(2)通过“训读”“音读”灵活利用汉字;(3)在“音读”基础上产生“真假名”和“草假名”;(4)在汉字与假名结合基础上形成表意兼表音的日文等阶段。朝鲜人在汉字使用上先后经历:(1)像汉人般地运用汉字;(2)以“训读”“音读”方式灵活利用汉字;(3)从“誓记体”到“吏读”到“乡札”逐步形成能够在一定程度上反映朝鲜语结构特征的书面表现形式;(4)在朝鲜字母基础上产生表音性的“谚文”等阶段①李得春主编:《中韩语言文字关系史研究》(上册),延吉:延边教育出版社,2006年,第236~253页。。通过以上过程可以清楚看出前述变化和趋势。填空型移植受惠者对于引入文字之所以“前恭后倨”,首先因为引入文字是根据它所依托的语言而设计,用于记录其他语言,方枘圆凿现象在所难免。为克服言文矛盾,引入文字也就很自然地总是沿着从照搬到活用到改造的轨道运行。一方面因为引入文字同本族语言冲突明显,非大改不足以解决言文龃龉问题,另一方面因为填空型移植受惠者觉得使用其他民族文字难以摆脱寄人篱下的压抑感,并认为只有创造出完全属于自己的文字才能使民族尊严得以维护,在以上两方面因素共同作用下,通过改造乃至重造而产生的文字同引入文字逐步拉开距离也就成了顺理成章的事情。

再说第二条规律。维吾尔族人所使用的表音文字从突厥文到回鹘文到阿拉伯式老维文到拉丁式新维文经历多次变革②牛汝极:《维吾尔古文字与古文献导论》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997年,第159~162页;孙婉:《浅议维吾尔文拉丁化问题——从天山网实现三种文字的自动转换说起》,《才智》2012年第9期。。在其他表音文字发展史上类似现象每每可见。更换型移植大多发生在不同表音文字之间,不过有时也会发生在表意文字与表音文字之间,如越南人原先使用表意的“喃字”,后来使用表音的“国语字”,便是这类转换的典型实例。但迄今只看到表音文字取代表意文字的情况,而从未发现反例。日本人原先使用表意文字,后来使用意音文字。他们希望彻底走上表音之路,但反复试验未获成功。这说明表音文字并非适用于各种语言。更换型移植之所以通常发生于不同表音文字之间,乃因为表音文字系统相对简单,不同系统无论就构成单位还是就组织方式看都有着较多共同点,从而可以较为顺利地实现彼此转换。更换型移植发生于表意文字与表音文字之间时,为什么都是后者取代前者?原因在于:就表现语言形式的功能看,表意文字能够表现的表音文字一般都能表现,而表音文字能够表现的表意文字往往难以表现,例如通过不同音素组合反映的形态变化,表意文字便很难表现。表音文字之所以难以成为各种语言的书面符号,主要因为表音文字无法区分同音词,遇上同音现象突出的语言,如日语,便显出捉襟见肘的窘态。日本人希望用表音文字记录日语屡试不成,原因也就在这里③曹德和:《从汉字和汉文化关系谈汉字前景规划》,《中国文字学报》2015年总第6辑。。

最后说第三条规律。印度完成增补型移植后开始实行官方文字双轨制,新加坡完成增补型移植后开始施行官方文字多轨制,可见增补型移植总是与双字制或多字制相联系。双字制与多字制不是什么新事物,中国历史上不少非汉族王朝都曾实行过。例如在党项人建立的西夏国,汉字与西夏文同为科举考试用字;在契丹人创建的辽国,汉字与契丹文同为通用文字;在女真人开创的大金国,汉字与女真字同为官府玺印标准用字;蒙古人管控下的元朝虽规定诏书须以八思巴文字撰写④宋濂等:《元史》卷202《列传第八十九·释老》,北京:中华书局,1976年,第4518页。,但同时明令“读诏,先以国语宣读,随以汉语译之”⑤宋濂等:《元史》卷67《志第十八·礼乐一》,北京:中华书局,1976年,第1670页。;满族人统治下的清朝要求八旗子弟“年幼者习清书,稍长者习汉文”⑥赵尔巽等:《清史稿》卷106《志八十一·选举一》,北京:中华书局,1995年,第2114页,并长期保持“满汉合璧”用字习惯。双字制或多字制的施行往往成为双刃剑。印度、新加坡借此增强了民族团结,促进了对外交往,加快了科研、文教、企管、经贸的现代化步伐,并使不同文字在和谐相处中共同发展。而中国历史上奉行双字制或多字制的非汉族王朝,尽管亦曾因此缓解了民族矛盾,巩固了政权基础,促进了文化交流和经济发展,但最终使得本族文字失去生存空间。原先颇为活跃的西夏文、契丹文、女真文以及满文相继成为死文字,甚至连创造这些文字的民族大多亦不复存在。中国历史上实行双字制或多字制的非汉族王朝之所以欲益反损,首先因为实行前述制度需要具备相应条件,如果有关文字在社交、文教以及经贸上功能悬殊,要想将双字制或多字制坚持到底存在很大难度,因为文字使用者从来都是“唯利是图”,他们迟早会作出取此舍彼的选择。其次因为实行前述制度需要适当政策和有力措施保驾护航。中国历史上的非汉族王朝,在实行前述制度过程中未能始终牢记这一点。满清王朝到后来,不仅满人参加科举考试可以不用满文,而且连满人之间公文往来也可以不用满文,以致后来多数满人包括慈禧太

后都不认识本族文字。既然事实上已将双字制或多字制转变为不包括本族文字在内的单字制,本族文字焉有不亡之理?印度近年来一直坚持印地语高于英语以及母语不可不学的语文教育政策。新加坡近年来虽将英语教育置于优先地位,但同时将母语作为必读语文。由于政策适当措施有力,印度和新加坡的双字制和多字制不仅得以长期保持而且在国际上赢得广泛好评。

三、文字嫁接的八种类型和三条规律

因文字接触而产生的局部影响本文称为“嫁接”,这在接触语言学中通常以“借用”称之,笔者之所以没有沿用,原因在于:文字学界有“借源文字”这术语,其中的“借”是指全局性的“借”,也就是说,在文字学界,“借用”与局部影响并无对应联系,故而笔者决定另择术语。在植物世界,“移植”意味整体搬迁,“嫁接”意味部分易位,将“移植”和“嫁接”这对术语一并拿来,用于喻指文字上的全局影响和局部影响,具有便于理解的好处,所以前面采用了比喻说法,这里又如法炮制。

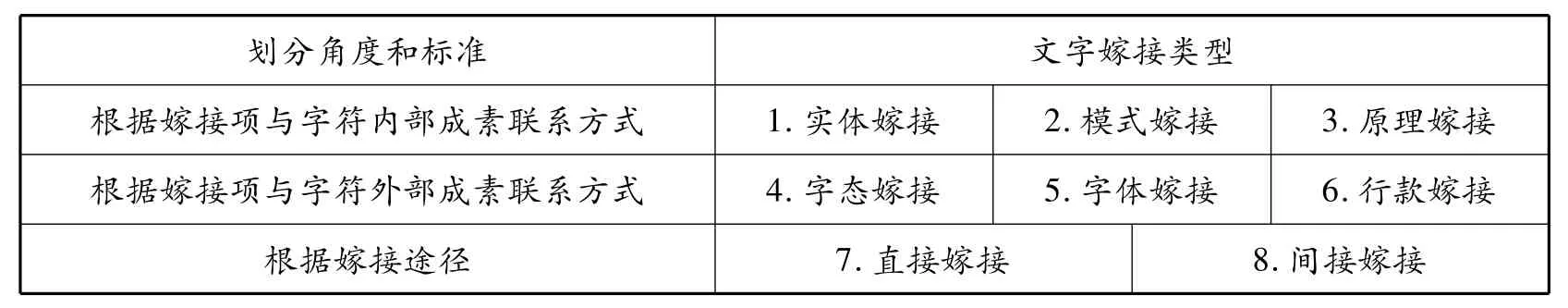

文字嫁接包括哪些类型呢?根据研究需要,以下八种类型无疑不可或缺。具体划分角度和标准见表1。下面依次说明:

1.实体嫁接。实体嫁接指字符、部件、笔画等方面的借用。中国人将日本某些和制汉字如“呎”“腺”“鳕”等拿过来,作为本国汉字组成部分,将国内某些方字如“夼”“砬”“畈”“垱”等纳入官字系统①王卫兵:《人名地名用字的文字学定位及其调研和规范》,《安徽大学学报》2014年第4期。,属于字符借用;日本人将“伊”“宇”“江”等汉字中的“イ”“ウ”“エ”等部件以及“阿”“久”“乃”等汉字中的“ア”“ク”“ノ”等笔画析取出来,作为片假名构成基础,属于部件和笔画借用。

表1 文字嫁接类型

2.模式嫁接。指表意文字字符结构形式的借用和块状书写表音文字(如谚文、契丹小字等)字符排列方式的借用。日文中的和制汉字“畑”(旱地)、“凪”(风停)、“辻”(十字街)等利用了汉字的会意结构式,“鋲”(pyou;图钉、鞋钉、铆钉)和“腺”(sen;生物体内能分泌某些化学物质的组织)等利用了汉字的形声结构式,属于表意文字字符结构形式的借用。朝鲜谚文字符按照“从左到右,自上而下”的次序安排,如“”(书)、“”(谚)、“”(韩),乃是借鉴契丹小字的做法②周有光:《人类文字的历史分期和发展规律》,《民族语文》2007年第1期。,属于块状书写表音文字字符排列方式的借用。

3.原理嫁接。原理嫁接指不同文字类型生成原则和生成规律的借用。今天的日文同时使用表意字符和表音字符,属于意音文字。日文中的表意字符一部分源于外借,一部分源于自创,虽然来源有别,但都是产生于汉字字符构造原则和规律之上。日本人在借用和自创表意字符的过程中将表意文字生成原则和规律化为己有,属于原理嫁接。汉唐以来日本人在与梵文等表音文字接触过程中,发现字符不仅可以提示语义而且可以标示语音,为了解决汉字系统与本国语言不尽适应的问题,他们通过对汉字字符脱胎换骨的改造创制了单纯表音的假名,从而为日语粘着成分和形态变化找到了有效的书面手段。假名是根据表音文字字符构造原则和规律而创制,日本人在创制假名的过程中将表音文字生成原则和规律融入自身文字基因库,亦属原理嫁接。

4.字态嫁接。把其他民族字符整体形态作为本民族字符楷模,谓之字态嫁接。我国壮文字符均呈正方形,如:

越南喃字字符亦均为方格状,如:

壮文和喃字的字符形态乃是受启于汉字,可以视为字态嫁接的典型实例。

5.字体嫁接。这里所谓字体是指字符在书写或印刷中表现出的风格类型,就汉字来说其范围包括篆书、隶书、楷书、宋体、黑体等等。党项人因崇尚白色将西夏称为“大白高国”。根据西夏文楷书写法,“大”为

6.行款嫁接。这里的行款是指字符以及字符块状结构体(如谚文)在书面上的排布方式,包括是左起横排还是右起横排,是左起竖排还是右起竖排,等等。不同民族文字倾向不同行款。倾向相同者有的源于仿效。例如满族人使用满文习惯左起竖排,乃是因为他们从一开始就将八思巴文字的字用方式视为榜样③史继忠:《少数民族文字比较探源》,《贵州民族研究》1994年第2期。。当今中国大陆习惯按左起横排的行款使用汉字,这是上世纪下半叶仿效西文字用方式的结果④曹德和、王卫兵:《域外文化对我国汉字和汉语书面表现手段的影响》,《语言与翻译》2014年第3期。。这些皆属行款嫁接。

7.直接嫁接。未经二传手完成的嫁接谓之直接嫁接。中文从日文中引入黑体、日文从西文引入黑体,均为直接嫁接。满文从八思巴文字引入左起竖排行款,八思巴文字从回鹘式蒙古文引入左起竖排行款,回鹘式蒙古文从回鹘文引入左起竖排行款,彼此为直接嫁接关系⑤包力高、道尔基:《蒙古文字发展概述》,《内蒙古社会科学》1984年第3期。。

8.间接嫁接。通过二传手完成的嫁接谓之间接嫁接。中文黑体的最终源头不在日文在西文,中文黑体与西文黑体为间接嫁接关系。满文行款的最终源头既不在八思巴文也不在回鹘式蒙古文而在回鹘文。满文行款与回鹘式蒙古文行款以及回鹘文行款,八思巴文行款与回鹘文行款,彼此为间接嫁接关系。

以上类型不是基于同一视角、根据同一标尺划分出来的,因而存在外延交叉情况;但对嫁接研究来说,通过多角度多标准划分出来的以上类型各有价值不可或缺。

文字嫁接存在以下三条规律:一是文字的决定特征与非决定特征在出现场合和嫁接方向上存在区别。二是实体嫁接中的字符借用具有非同小可的影响力。三是受惠方对于嫁接过程中的引入项或多或少都会加以本土化处理。下面略加说明并试予解释。

先说规律一。字符能指与所指的对应关系、字符能指与所指的联系方式、字符能指的结构形式、字符能指的外观状貌、字符在书面上的行款表现,等等,皆为文字特征之所在。不过从文字功能类型研究的立场看,其中有些与之直接或间接相关,具有决定意义;有些与之没有什么必然联系,不具有决定意义。例如,字符以语素还是以音节、音素为所指,从语音角度还是语义角度同所指建立联系,基于别意需要还是别音需要建构能指形式,等等,这些均属前者;字符外观为方形还是非方形,字体涵括哪些种类,书写时是左起横排还是右起横排,是左起竖排还是右起竖排,等等,这些均属后者。方形字态不仅为表意汉字所选择,同时为表音藏文所取用,可以说是非决定特征在出现场合上具有跨类性的例证。20世纪我国大陆地区使用的汉字与西文顺利实现行款对接,可以说是非决定特征在嫁接方向上具有跨类性的实例。汉字字符以语素为所指以别意为构形理据⑥王宁:《汉字构形学讲座》,上海:上海教育出版社,2002年,第1~13页。,英文字符以音素为所指以别音为构形理据,前一种情况仅见于表意文字,后一种情况仅见于表音文字,可以说是决定特征在出现场合上严格受限的反映。拉丁字符结构形式能够为英文字符系统所吸纳而不能为汉字字符系统所接受,汉字字符结构形式能够为壮文字符系统所借鉴而不能为英文字符系统所包容,可以说是决定特征在嫁接方向上严格受限的体现。为什么决定特征与非决定特征在出现场合和嫁接方向上表现迥异?原因在于:基于鉴别文字功能类型的需要,人们将文字特征划分为决定性和非决定性两大类。前者指能够作为文字功能类型鉴别根据的特征,后者指不能作为文字功能类型鉴别根据的特征。而考察某种文字特征能否作为前述根据,不是看别的,而是看它是否只与特定功能类型相联系。既然两类特征据此划分,在出现场合和嫁接方向上,一类具有封闭性,一类具有开放性,也就成了很自然的事情⑦王卫兵:《汉字性质研究方法论——“一面看”与“两面看”和“向下看”与“向上看”》,《学术界》2015年第8期。。

再说规律二。从接触文字学角度看,中国汉字为日本人所使用,属于填空型移植;中国汉字中的许多字符后来成为日文组成部分,属于与填空型移植相联系的实体嫁接。有着前述性质的嫁接不仅对日本文字产生较大影响,同时也使日语语音有了不小变化。日语语音系统本来非常简单。其所有音节均为开音节,总数不足一百;除了有限的几个由单元音构成,其他都是单辅音加单元音的辅元结合体。中古以后日本人通过

实体嫁接将大量汉字转化为日文组成部分,受其影响日语语音系统先后增加了拗音、长音、拨音、促音等新成分,从而不仅使得需要对此加以表现的文字系统变得复杂化,同时也使本民族语言系统复杂化。汉字属于自源文字,它的形成与文字移植的三种类型都沾不上边。不过在发展过程中,亦曾通过嫁接从其他文字那里引入不少新东西,包括从壮文中吸纳表意方字①尚振乾:《由语言接触而形成的转注结构刍议》,《语言科学》2013年第1期。,从日文中吸纳黑体,从西文中吸纳表音字符以及左起横排行款②曹德和、王卫兵:《域外文化对我国汉字和汉语书面表现手段的影响》,《语言与翻译》2014年第3期。。但以上吸纳或者只是使汉字字用形式多样化,或者只是给汉字书写手段系统增加了新元素,并没有使汉字的构造原则有所调整,也没有使汉语的音段音位系统有所改变。日文和日语在汉字影响下之所以会发生前述变化,主要因为日本人对于汉字的吸纳大多是形音义并取。日语语音系统与汉语语音系统存在很大差距,为了保证字音吸纳的贴切性,日本人对自己的语音系统作了增补性调整。例如有些汉字语音上含有介音成分,为贴切表现日本人给自己的音系增添了“拗音”,如きゃ(kya)、きゅ(kyu)きょ(kyo)等。有些汉字语音上带有i、u、ŋ、p之类的韵尾,为贴切反映日本人给自己的音系增添了“长音”,如通过在“拗音”后面分别添加あ、い、う等假名,拉长其中元音的发音,譬如きゃあ读作(kya:)、きゅう读作(kyu:)。有些汉字语音上带有m、n之类的韵尾,为贴切显示日本人给自己的音系增添了“拨音”,即专门用于记录前述汉字韵尾读法的“ん”[n]。有些汉字如“一”“六”等为带有t、k之类辅音韵尾的入声字,为尽量贴近表现日本人以“ち”“く”收尾的音节组合来纪录。处于收尾位置上的“ち”“く”等与后字的起首辅音往往发生共现冲突,这时会产生“促音便”现象,为此日本人给自己的音系增添了“促音”,即有拍无音的“空拍”③赵世海:《日语拗、长、拨、促音与中古汉语音韵对应规律研究》,吉林大学,2012年博士学位论文。。汉字是目前世界上唯一健在的古老文字,在一路走来的过程中,它以取长补短的包容姿态从其他文字那里广收博取。尽管如此,汉字结构形式以及汉语音段音位系统依然故我,这是为什么呢?原因在于汉字乃是紧扣汉语特点密合中国国情建构起来的文字,它很早就已确立以语素为所指以别意为旨归以横竖撇点折为笔画的造字原则,前述原则不仅能够满足需要而且深入人心坚如磐石,故而像“○”、像西文字母、像阿拉伯数字之类的字符单位,只能进入其书写手段系统而无法进入其字符系统④曹德和、王卫兵:《域外文化对我国汉字和汉语书面表现手段的影响》,《语言与翻译》2014年第3期。。进不了字符系统自然也就不会对汉字结构形式以及汉字所联系的汉语语音系统造成冲击,而未受冲击自然也就不会有什么调整或改变。

最后说规律三。在考察嫁接现象过程中我们注意到,受惠方对于引入项几乎概无例外地会在不同程度上加以本土化处理。表现最为明显的是实体嫁接中的字符借用和部件借用。前者由此及彼,或形或音或义通常都会有所改变;后者出此入彼,不是形式就是功能多半有所变异。有些嫁接,如模式嫁接,即便变化不大但也不再是原汁原味。这是为什么呢?原因在于文字属于社会现象,任何文字都无可避免地会受到包括社会语言、社会群体、社会结构、社会背景、社会心理等社会因素影响。世界上并不存在完全相同的社会,同样也并不存在可以适用于任何社会的文字。故而绝大多数文字成分易地而居都必定会被改造。有时改造不是一次而是多次,直到同受惠方的文字和语言真正实现无缝对接。有必要指出的是,考察本土化不可不对积极的本土化与消极的本土化加以区别。例如被香港、印度、新加坡作为官方语言使用的英文,在香港“n”与“l”每每被混读⑤李垂佳:《香港英语在CMC中的本土化现象分析》,《黑龙江教育学院学报》2013年第2期。,在印度“t”与“d”往往读法无别⑥尹扬帆:《浅谈英语在亚洲的变体——印度英语》,《疯狂英语(教师版)》2007年第4期。,在新加坡“r”出现在任何场合都发音⑦谭明霞:《新加坡英语变异的原因及特征》,《广西高教研究》2012年第2期。,这些乃是因为母语负迁移所造成的地方性变化,属于消极的本土化,同前面讨论的积极的本土化乃是性质截然不同的两回事。

四、结束语

本文侧重研究因文字接触而产生的影响,在全面深入考察的基础上,总结和揭示了有关类型和规律。有学者认为汉字所以拒斥表音文字的影响,全因为汉字属于自源文字,历史惯性过强。这说法大可商榷,英文属于借源文字,不是同样拒斥表意文字影响吗?凭什么认为只能是表意文字接受表音文字影响而不能相反,难道真如有的学者所言,表意文字属于落后文字?当前文字接触研究突出存在如下现象,即不少学者使用术语不加说明,甚至随便改变公认定义。如“自源文字”中的“文字”本来是指“文字系统”,有的学者却从“字符”角度加以理解。如此做法殊不可取。因为几乎没有一种文字的字符全部来自独创或引进,在字符基

础上理解“自源”与“借源”等于根本否定了“自源文字”与“借源文字”的类型划分。在语言接触研究中如何鉴别同源与异源乃为基础问题。其实对于文字接触研究来说亦不例外。道理很简单,不了解接触双方是否同源也就无从判断存在于二者之间的“影响”究竟属于“嫁接”还是属于“移植”,也就不能保证有关结论的可靠性。彝文与汉字的关系迄今未有定论,故而其间的接触与影响本文没有涉及。毫无疑问,对于如何鉴别同源异源学界应合力攻关并及早统一认识。多年来我国文字接触研究一直存在不大重视理论建设的现象,正因为如此方才导致前述不足的出现。前述不足大多涉及研究方法。孔子曰“工欲善其事,必先利其器”,方法在许多场合实际上起到决定作用。在推进接触文字学理论建设的过程中,对于有关方法需予高度关注。如果能够正视不足并舍得在理论建设尤其是方法论研究上花工夫下力气,可以肯定,我国文字接触研究不仅会迅速扭转落后状况,而且有望在较短时间内跻身世界前列,因为无论从拥有的学术遗产还是拥有的学术资源看,中国都具有其他国家无可比拟的优势。

CAO Dehe,professor of College of Liberal Arts,Anhui University;ZHANG Lihong,PhD.candidate of College of Liberal Arts,Anhui University,Hefei,Anhui,230039.

责任编校:徐玲英

A Preliminary Study on Contact Philology Theories

CAO Dehe,ZHANG Lihong

In order to improve the current situation that the research of written language contact has been lagging behind the research of language contact,the establishment of special discipline to boost the study of the former is of great necessity.The designatum of“contact”and“influence”when used contrastively should be differentiated in the research.As for written language contact,the study of"influence"should be reinforced.The overall“influence”(transplanting)and partial“influence”(grafting)have their uniqueness from the perspective of their subtypes and patterns.The future research on written language contact should strengthen the theoretical construction,especially the methodology to offset the problems in the present study.

written language contact;“contact”and“influence”;“transplanting”and“grafting”;subtypes and patterns

H021

A

1001-5019(2015)06-0070-07

曹德和,安徽大学文学院教授,博士生导师(安徽合肥 230039);张丽红,安徽大学文学院博士研究生,外语学院讲师(安徽合肥 230039)。

10.13796/j.cnki.1001-5019.2015.06.010

本文修订过程中吸纳了白兆麟教授、沙宗元博士的重要建议,特表感谢。