文化走出去:华语电影的跨文化传播策略

2015-11-25曲倩倩

曲倩倩

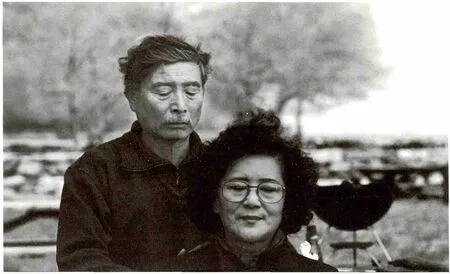

电影《推手》剧照

当今,电影产业越来越成为中国文化产业的重要组成部分,成为世界了解中国的重要窗口,电影产业有助于民族文化的对外传播,富有一定的文化意义与影响力。在文化多元化的大背景下,无论是我国政府还是国内许多专家学者,都开始关注、重视华语电影的跨文化传播研究以及对文化走出去的重要意义。笔者欲借助对几类华语电影的分析,来探讨华语电影目前的跨文化传播能力现状及发展。

一、华语电影走出去与“软实力”建设

党的十八大明确提出要让中华文化“走出去”。中国文化走出去包括以下两方面含义:首先是提高我国外向型文化企业和中介机构的国际竞争力,使我国文化产品走向世界并占有更多市场份额;其次是增强中华文化在世界上的感召力和影响力。与发达国家相比,我国文化产业发展还处在较低水平,在文化产品的输出和进口方面,还存在较大的“逆差”和“赤字”。而电影是文化产业链中不可缺失的重要组成部分。众所周知,美国或欧盟的电影很容易在中国获得高额票房,而国产电影在国外的票房情况则不太乐观,这种反差的背后,更重要的是话语权和影响力的缺失,是国家文化安全和意识形态安全面临的挑战。在一定意义上说,文化的品质就是一个国家的品质,综合国力的竞争最终要体现为国家软实力的较量。曾几何时,肯尼迪政府送给好莱坞一份备忘录,明确要求美国电影进一步配合政府的“全球战略”。连美国导演达利尔尔柴纳尔也曾说过,好莱坞电影是“铁盒里的大使”[1],意指这些圆盒子里装有卷得很紧的印着美国电影制片者思想、想象和创作才能的走遍世界的影片。可想而知,华语电影同样应该承载着文化传播的重要使命,传播中国的价值观,让世界人民真正了解中国优秀传统文化和社会主义先进文化。

二、几类华语电影的跨文化传播情况

(一)张艺谋电影的“多元本土展示”

张艺谋是中国“第五代导演”代表人物之一。他导演的早期作品大多都以反映中国本土特色,尤其是一些乡村特色的电影为主,用一些独特的色彩(如中国红)和独特的叙述方式将浓厚的“中国风”刮到了国际舞台,使当时刚刚改革开放、并不被西方所了解的中国打上了深深的“中国情调”的烙印。如1987年张艺谋导演的《红高粱》获第38届西柏林国际电影节最佳故事片金熊奖,1990年导演的《菊豆》获得美国芝加哥国际电影节大奖――金雨果奖、美国第63届奥斯卡金像奖最佳外语片提名,1991年《大红灯笼高高挂》获得第64届奥斯卡金像奖最佳外语片提名,1992年《秋菊打官司》荣获意大利第49届威尼斯国际电影节最高奖――金狮奖。这些片子大都以反映中国传统“乡村”描写为主,将中国传统的带有浓厚“中国情调”的民俗、故事带到了国际的视野中,让中国文化得以“走出国门”,在国际上传播,这是张艺谋导演对中国文化走出去所作出的突出贡献。

20世纪90年代后期,随着中国改革开放程度不断加强,张艺谋导演的片子风格也有所改变,越来越具有国际化的视野。如1995年张艺谋导演的《摇啊摇,摇到外婆桥》获美国电影电视金球奖最佳外语片提名、奥斯卡金像奖最佳摄影提名、美国纽约《电影杂志》评选1995年度世界十佳影片第一名。1998年张艺谋导演的《一个都不能少》夺得第56届意大利威尼斯国际电影节最高奖――金狮奖,1999年《我的父亲母亲》获第50届柏林国际电影节评委会大奖――银熊奖。

进入21世纪后,张艺谋导演和在国际上获奖的的片子风格又有所不同,不难发现,三部片子皆为中国古装片,而且前两部都是中国传统的功夫片,服饰也是飘逸俊美的古典范儿。这些鲜明的转变再一次让张艺谋导演进入奥斯卡这样的国际最高奖的视野。2002年《英雄》获得第75届奥斯卡金像奖最佳外语片提名。这距离上一次得到奥斯卡金像奖最佳外语片提名已经有12年之久。两年后,也就是2004年,张艺谋导演的《十面埋伏》获第77届奥斯卡金像奖最佳摄影提名。2006年张艺谋导演的《满城尽带黄金甲》获得第79届奥斯卡最佳服装设计提名。

但值得思考的是,张艺谋导演几乎横扫所有重量级的国际电影大奖,但唯一遗憾的是:虽屡次获得奥斯卡金像奖各项提名,但从未斩获任何“奥斯卡金像奖”,尤其是三次提名的最佳外语片都旁落人家。众所周知,奥斯卡金像奖由美国设立,自然代表的是以美国文化为主流文化的国家“软实力”,作为华人电影,自然处于美国主流文化的“边缘”,本来就不容易拿奖。另外,张艺谋所拍电影跟好莱坞大片有很大的不同,首先,张氏电影基本都不是皆大欢喜的喜剧结尾,相反,基本都是悲剧为主;其次,张氏电影多带有很强的中国地方乡村特色,或称为民俗特色,虽然《满城尽带黄金甲》隐约能看到莎士比亚戏剧的影子,有弑父、弑君、复仇、夸张华丽的造型等等西方特色的造型,但越是西方熟悉的东西越失去了新鲜观感,也不同于美国主流价值观所宣扬的个人英雄主义、探险和拯救人类等等观念。拿不到代表美国文化国家“软实力”的奥斯卡奖也不足为奇。不过不管能否“申奥”成功,张艺谋导演的才华依然是华人电影的骄傲。

(二)李安电影的“中西合璧”

李安也是话语电影导演的领军人物之一,曾公开表示非常感谢张艺谋对他的影响。与张艺谋的成长背景不同的是,李安生于台北,19岁时考入台湾艺术专科学校,后去了美国学习电影,取得博士学位。李安早期拍摄的电影较为知名的是“父亲三部曲”(《推手》《喜宴》和《饮食男女》)。与张艺谋电影1991年同年获奖的电影是李安导演的《推手》,获得金马奖最佳男主角、最佳女配角、评审团特别奖,亚太影展最佳影片,那时张艺谋的《大红灯笼高高挂》就已经获得第64届奥斯卡金像奖最佳外语片提名,在国际的名气毫无疑问大过李安。到1993年,李安导演的《喜宴》获国际大奖——柏林影展金熊奖。1994年李安导演的《饮食男女》获戛纳电影节国际影评人单元开幕影片。这三部曲奠定了李安国际导演的地位。随后,他开始开始进军美国市场,以拍摄英文影片为主。如1995年导演的《理智与情感》获柏林影展金熊奖,奥斯卡金像奖最佳改编剧本,金球奖电影戏剧类最佳影片、最佳编剧。1997年李安导演的《冰风暴》获戛纳影展最佳编剧。1999年,李安导演的《与魔鬼共骑》获杜维尔影展美国导演特别成就奖。这些英文片的执导与张艺谋导演当时所延续的乡土故事叙述有很大的差异,毫无疑问,相形之下,李安的这些英文电影更容易进入美国电影影评人及大众的“主流文化”,这与他个人所接受的教育背景有很大关系。但是,李安导演在内地的知名度远不如张艺谋,因为这些电影跟大陆非常“不接地气”,或者说代表的是截然不同的文化。

2000年,李安执导了与之前风格差异较大的古装+功夫片《卧虎藏龙》,带着浓浓的“中国情调”,一举夺得奥斯卡金像奖最佳外语片、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳音乐,金球奖最佳导演、最佳外语片奖。《卧虎藏龙》在美国的票房达到1亿多美元,相当于8亿元人民币,但在国内的票房和口碑却与该片在美国的热映相去甚远,并没有在大陆获得热捧。2005年李安导演的《断背山》使其夺得奥斯卡金像奖最佳导演、最佳改编剧本、最佳电影配乐。李安导演两部电影均“申奥”成功,这是对华语导演的极大肯定,但也值得深思:为什么张艺谋2002年和2004年执导的两部商业大片都没有“申奥”成功呢?究竟我们的华语片在跨文化传播时到底该使用什么样的策略?

答案应该是:李安更加注重“中西合璧”,将中国故事进行“世界讲述”,并且把西方喜欢和推崇的中国传统的功夫元素极好地融合,将“东方文化”进行“西方包装”,并且注意到西方文化中的“同性恋”现象,具有捕捉西方文化敏感性的能力。暂且不论这些电影在中国的“冷遇”,就跨文化传播的角度而言,无论是《卧虎藏龙》还是《英雄》都是成功地将“中国文化”进行了有效积极地跨文化传播。从1980年至今,外语影片在美国票房前10名的影片中,有4部是中国影片,其中《卧虎藏龙》居第一位,《英雄》列第三名。

(三)女性导演的“国际化因素”

2013年的《北京遇上西雅图》2015年上映的《有一个地方只有我们知道》都是女性导演所导,主题也都是“爱情”,相同点还有一个:即拍摄地点都有国外的场景。2013年薛晓璐编剧并执导了这部爱情喜剧电影《北京遇上西雅图》,讲述了北京“败金女”文佳佳(汤唯饰)与西雅图“落魄叔”Frank(吴秀波饰)的跨国爱情奇遇。该片上映后好评不断,在票房上打败同期上映的《虎胆龙威5》等好莱坞大片。电影中涉及到美国西雅图及浓郁的美国文化,给国产电影增加了“国际因素”。而《有一个地方只有我们知道》则是由知名女导演徐静蕾导演的爱情电影,故事穿梭在捷克首都布拉格和中国之间,讲述两对男女不同时空的爱情。影片中反映出了中西方对于爱情、婚姻观念等各种不同的碰撞,但不能忽略的就是“爱情的永恒”。这两部影片获得的巨大成功告诉我们:无论是国内还是国外,具有人类“普适性”的主题都可以跨越国界,获得跨文化传播的成功。

2014年的一部好莱坞大片《超验骇客》在中国内地以1400万美元票房超过该片在美国的票房。不为中国观众所知的是,制片人吴冰是中国人,但影片确是地道的好莱坞大片。吴冰是中国鲜有的闯荡好莱坞的女制作人,但她一直对通过好莱坞大片来传播中国文化非常重视,在《超验骇客》的中国宣传活动中,DMG特意加入了很多中国传统文化元素,比如让德普打算盘、写书法等。吴冰对在《超验骇客》中加入中国元素这样认为:“这是中国公司参与出品的电影,片中的商人打扮也极具中国特色。之前我们出品的另外一部《钢铁侠3》中,中国医生用中医拯救了钢铁侠,也让中医走出国门。”[2]由此可见,中国文化想要走出去,电影是最合适的媒介之一,但面对全球市场上依然由好莱坞大片主宰的现象,中国文化“走出去”既需要时间,也需要策略。

结语

电影作为搭建跨文化传播的桥梁之一,担负着很强的文化传播使命。在中国电影的跨文化传播时,要注重电影本身的质量,同时也要使用恰当的策略。本文分析了三类导演的很多部影片,得出以下跨文化传播策略:第一,立足本土文化,突显中国的东方情调。第二,中西合璧,让中国文化用“西方包装”,一定程度上迎合西方观众的审美和口味。第三,选择人类“普适性”主题,让跨文化传播打破地域、国别的疆域。

[1]袁也.推进中国传媒文化“走出去”研究[D].长沙:湖南大学,2013.

[2]蒲希茜.《超验骇客》德普戏太少?制片人:更考验演技[N].晶报,2014-04-28.