生物多样性控制小麦条锈病试验研究

2015-11-21张菊香蒋彦华朱玉芬

张菊香,蒋彦华,朱玉芬

(曲靖市农业科学院,云南 曲靖 655000)

生物多样性控制小麦条锈病试验研究

张菊香,蒋彦华,朱玉芬

(曲靖市农业科学院,云南 曲靖 655000)

为探索小麦作物多样性对小麦条锈病发生程度的影响,用川麦107与蚕豆间作(6∶2),川麦107与豌豆间作(7∶3),靖麦14号(高秆、抗条锈病) 和川麦107(矮秆、感条锈病)组合成1∶9、3∶7、5∶5、7∶3、9∶1的5种混种群体,于2012-2013年在云南省曲靖市对小麦锈病抗性进行试验,并在自然发病条件下,调查了不同种植模式群体对小麦条绣病发生程度的影响。结果表明,川麦107净种和与蚕豆间作的小麦条锈病较重;在小麦条绣病发病强度相对较高的年份,品种混种后小麦锈病的严重度、普遍率显著低于单种感病品种;川麦107与豌豆间作效益较好,在云南省一些小麦产区有利用价值。

生物多样性;种植模式;小麦条锈病

小麦条锈病是小麦生产上发生范围最广、危害程度最大的一类病害,一直是制约小麦高稳产的潜在威胁。病害流行时,小麦减产20%~30%,严重田块甚至绝收[1]。在小麦生产上,由于长期大面积种植单一品种和大量使用农药化肥,造成各麦区农田生态系统日趋脆弱,生态环境恶化,利用生物多样性间作其他作物可有效减轻小麦条锈病的流行危害[2]。本试验的目的主要是调查在自然发病条件下不同种植模式对小麦条锈病发生程度的影响及分析小麦不同种植模式群体的产量效应,以期为利用生物多样性控制病害在云南省小麦生产上的应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地选在曲靖市麒麟区珠街乡小河湾村(经纬度为103°40′E,25°30′N,海拔1 862.5 m)进行。地势平坦,粘质壤土,土壤肥力中等,肥力均匀,前作水稻。试验地免耕,开浅沟播种。

1.2 试验品种与品种混种群体组成

选用适宜当地种植的1个蚕豆品种(本地白花蚕豆)和1个豌豆品种(云豌8号),生育期相近(以便统一收获)的2个小麦品种靖麦14号和川麦107组合成混种群体,考虑感病品种川麦107在品种混种中的比例问题,靖麦14号∶川麦107分别是1∶9、3∶7、5∶5、7∶3、9∶1。每个品种混种群体都是根据其组分种子的发芽率和千粒重而采取相等有效粒数的方法(种子使用量按每公顷播种有效发芽种子330万粒计算)构成,目的是能够保证各组分植株数目相同。待各组分种子充分混合均匀后,称种到行,进行小区播种。

1.3 试验设计

川麦107与本地白花蚕豆以6∶2行间作,与云豌8号以7∶3间作。小麦采用条播,行间距为25 cm,蚕豆、豌豆的株距×行距均为20 cm×30 cm,小麦与蚕豆、豌豆间的行距均为30 cm。小麦品种混种时每小区条播33行区。以净作川麦107(CK1)和净作靖麦14号(CK2)为对照,试验为3重复随机区组设计,小区面积45 m2(10 m×4.5 m),区组间走道0.8 m,四周设外保护行,播种行与区组走向垂直。试验地的施肥、灌溉、除草等均与当地大田生产管理一致,在整个生长季节,试验田内未用其他措施防治病害。

1.4 试验方法

试验采取随稻茬开浅沟条播的方式,2012年10 月25日播种,播种后施农家肥30 t/hm2作基肥盖种,然后覆盖稻草(稻草与播行垂直)。播后土壤湿润,出苗情况较好。称量到小区随行撒施尿素作分蘖肥、拔节肥。喷施二甲·唑草酮除草剂防治阔叶类杂草。30%啶虫脒(宰蚜)可湿性粉剂和18%高渗透氧化乐果乳油人工喷雾防治蚜虫,共2次。抽水漫灌,共2次。2013年3月21日收获豌豆,3月29日收获蚕豆,4月15日小麦成熟,4月20日收割,机器脱粒、晾晒、筛净后测产。分别于3月8日(齐穗期)、3月21日(灌浆期)、4月12日(成熟期)调查条锈病发生情况。

1.5 测产及病害调查

收获时各试验小区进行实割实收,脱粒后晒干筛净进行测产。在3月8日(齐穗期)、3月21日(灌浆期)、4月12日(成熟期)进行小麦条绣病调查。调查病害时,该病害虽在各小区内的分布比较均匀,但为减少小区干扰,取样仍然严格限制在小区中央8 m2以内。在此范围内,按对角线5点取样、每小区每点定20株,调查统计每株旗叶和旗叶下第1叶发病的叶片数及各叶片反应型,计算发病严重度、普遍率。

2 结果与分析

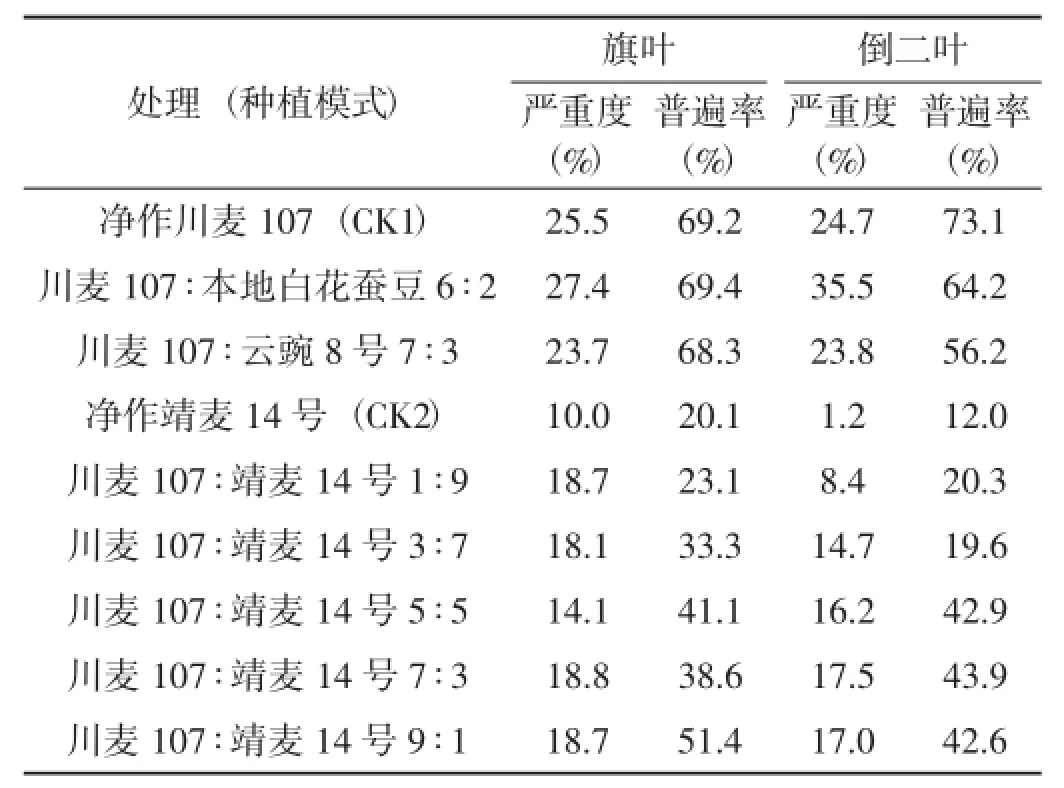

2.1 生物多样性种植对小麦条锈病发生程度的影响

2013年小麦条锈病发病期始于2月中旬,3月为流行期,止于4月中旬。有研究者以不同时期条锈病的发生程度,将云南省小麦条锈病的发展划分5个阶段,即零星病叶出现期、中心病塘期、普遍率增长期、流行期、衰退期[3]。试验结果表明,小麦与豌豆间作对小麦条绣病具有控制作用,在小麦整个生育期间,小麦旗叶的严重度是23.7%,普遍率是68.3%,倒二叶的严重度是23.8%,普遍率是56.2%,均低于净作和与蚕豆间作(不同时期控制效果有所差异);小麦与蚕豆间作条锈病中心病团出现早,病害流行快,旗叶和倒二叶的严重度分别是27.4%和35.5%;2013年为小麦条绣病发病强度相对较高的年份,品种混种后小麦锈病的旗叶的严重度在14.1%~18.8%,普遍率在23.1%~51.4%;倒二叶的严重度在8.4%~ 17.5%,普遍率在19.6%~43.9%,显著低于净作川麦107(CK1),使小麦整个生育期均可不用农药防治条锈病,减少化学农药对粮食和环境的污染,降低生产成本,使农民增产增收;另外,与豆科作物间作能有效培肥土壤地力,改善土壤结构,改善农业生态环境,具有明显的生态效益。

表1 小麦整个生育期条锈病发生程度

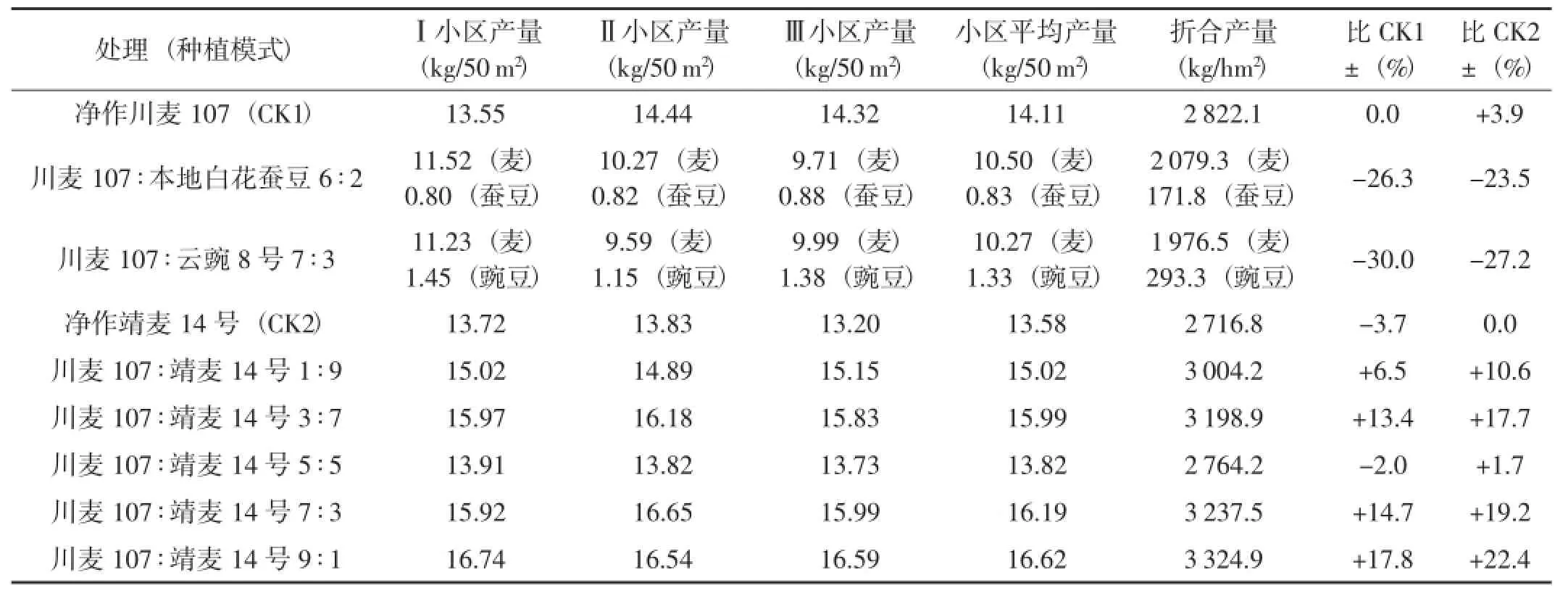

2.2 生物多样性种植对小麦产量的影响

净作川麦107(CK1) 折合产量为 2 822.1 kg/ hm2,比净作靖麦14号(CK2)增产3.9%;净作靖麦14号(CK2) 折合产量为2 716.8 kg/hm2,比净作川麦107(CK1)减产3.7%。川麦107∶本地白花蚕豆6∶2折合产量为 2 079.3 kg/hm2,比净作川麦 107 (CK1)减产26.3%,比净作靖麦14号(CK2)减产23.5%;川麦107∶云豌8号7∶3折合产量为1 976.5 kg/hm2,比净作川麦107(CK1)减产30.0%,比净作靖麦14号(CK2)减产27.2%;川麦107∶靖麦14号1∶9折合产量为 3 004.2 kg/hm2,比净作川麦 107 (CK1)增产6.5%,比净作靖麦14号(CK2)增产10.6%;川麦107∶靖麦14号3∶7折合产量为3 198.9 kg/hm2,比净作川麦107(CK1)增产13.4%,比净作靖麦14号(CK2)增产17.7%;川麦107∶靖麦14号5∶5折合产量为 2 764.2 kg/hm2,比净作川麦 107 (CK1)减产2.0%,比净作靖麦14号(CK2) 增产1.7%;川麦107∶靖麦14号7∶3折合产量为3 237.5 kg/ hm2,比净作川麦107(CK1)增产14.7%,比净作靖麦14号(CK2)增产19.2%;川麦107∶靖麦14号9∶1折合产量为3 324.9 kg/hm2,比净作川麦107(CK1)增产17.8%,比净作靖麦14号(CK2)增产22.4%。

小麦品种混种在产量上与其组分单种产量相比总体上有一定优势,比净作川麦107增6.5%~17.8%,比净作靖麦14号增1.7%~22.4%。产量效应在具体环境下会有动态波动,即在不同田块或同一田块不同年份使用同一特定的品种混种群体,有时会减产,但出现减产的频率并不高。小麦与蚕豆、豌豆间作虽然小麦产量低,但鲜食蚕豆和鲜食豌豆价格高,经济效益也高。

3 讨论

本试验的结果表明,当条锈病发病强度相对较高时,小麦品种混种亦能使该病害的严重度、普遍率有一定程度的降低,在产量上与单种产量相比有一定优势,综合来看,品种混种在云南省小麦生产上有一定的利用价值。利用多品种混播控制病害,从理论上,应尽量选择遗传背景较远的品种进行混播,在上述试验中所选的品种均为当地大面积推广品种,未进行遗传背景分析[4]。不同小麦品种进行混播,混播品种类型越多是否对田间条锈病及产量控制效果有更加显著的影响有待今后研究验证[5]。

表2 不同种植模式的小麦产量

[1]马桂明,汪朝阳.农业生物多样性优化间栽技术控制小麦条锈病研究报告[A].公共植保与绿色防控[C].中国植物保护学会2010年学术年会,2010,674-678.

[2]陈企村,朱有勇,李振岐,等.不同品种混种对小麦产量及条锈病的影响[J].中国生态农业学报,2009,17(1):29-33.

[3]李明菊.云南省小麦条锈病流行体系的研究现状[J].植物保护,2004,30(3):32-35.

[4]彭化贤,刘波微.间栽和混播对作物病害的防治效果[J].西南农业学报,2006,19(6):86-90.

[5]杨进成,杨庆华.小春作物多样性控制病虫害试验研究初探[J].云南农业大学学报,2003,18(2):11-15.

2014-12-29