兰坪玉狮场普米族半耕半牧生计模式的生态人类学解读

2015-11-16杨索

杨索

摘要:从生态人类学的系统论与整体现出发,通过田野调查方法对玉狮场半耕半牧生计模式展开了调查,其结果表明,玉狮场普米族村民以其独特的生态文化价值观,在长期实践过程中创造性地发展出一种具有极强适应性的半耕半牧生计模式,创造出一种良好的人为生态系统,从而使得人类能融洽地契合于生态环境之中,并成为其中极为重要且不可割舍的一环。随着市场因素的日益加深,当地的经济发展与生计变化也不可避免地面临着一些问题与挑战。只有充分利用玉狮场普米族村民充满人文智慧的生计模式及其相对应的生态文化价值观,妥善合理地处理人与环境之间的相互关系,在新的形式下不断更新具备可持续发展能力的人为生态系统,可望建构一种生态环境与社会文化都能相互适应的生计变迁途径,乃是当下需要从速解决的发展课题。

关键词:半耕半牧生计模式;文化生态观;人为生态系统

中图分类号:C95

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2015)03-0010-08

生态系统涉及到各种生物体与环境之间的错综复杂关系,系统内各要素之间相互依赖相互制约,构成各种有机的联系,从而形成了一个特定区域内的生命协调运行关系。作为生物体而存在和发展的人类,相应地应归属于一定范围的生态系统之内,成为其中极为重要且不可割舍的一环。早在20世纪30年代,朱利安·斯图尔德便将生态学的理论与方法引入到人类学之中,扩展了人们关于人类与环境相互关系的认知,在其《文化变迁论》一书中,致力于强调“以文化解读生态,或以生态解读文化”为研究目标,从而使得该书的出版标志着生态人类学的诞生。

20世纪60年代,生态人类学中的系统生态学派应运而生。克利福德·格尔兹在《农业内卷:印度尼西亚的生态变迁》一书中,率先在人类学中引进和运用了系统论研究方法,并进而认为应当在“生物圈的某一范围之内,或多个范围之内,研究全部生命物质与非生命物质通过物质交换的结合情况,去研究人群、生态与文化之间的关系”。就人类生态系统内部而言,人类与环境之间最为直接与紧密的联系便是人类的生计模式,其直接地处理着两者间的互动关系。致使有关于生计模式研究至此成为生态人类学的重点研究课题。

拉帕波特的《献给祖先的猪:一个新几内亚民族生态中的仪式》是运用生态系统论进行生计研究的著名案例。拉帕波特将策姆巴加马林人的生活区域视为一个完整的生态系统,其主要组成部分是人口、养殖的猪、植物性食物以及人畜占用的土地等,进而分析生态系统内部的各要素之间的相互关联性,论证了杀猪祭祖仪式在协调人口与生态系统内部其他因素中所起到的关键性作用。仪式过程可以使得各种资源得以重新配置,形成一个完整的循环往复过程。尽管,系统生态学派因忽视文化的概念而受到了强烈批判,但其研究有助于“在层次的时空上更好地理解人类对自然生态系统的影响,澄清人为生态系统的结构与功能,为实施有效管理提供了理论依据,从而确保了生态系统的可持续发展”。

本文以生态人类学的系统论与整体观为基础,应用田野调查的研究方法,于2014年7月对云南省怒江州兰坪县河西乡箐花村玉狮场普米族的半耕半牧生计模式展开调查,试图梳理出当地半耕半牧的生计模式的系统性特点,探讨与该生计模式相对应的普米族的生态文化价值观,并解析当前生计变化中的趋势与挑战。

一.田野点概况

普米族是中国人口较少民族之一,仅4万余人,主要聚集于云南西北部高原的兰坪县和宁蒗县,其余则散居于周边地区,与其他民族杂居。兰坪白族普米族自治县是全国唯的普米族自治地方,普米族人口约16000多人,占到普米族总人口的40%左右。河西乡是兰坪普米族聚居较集中的乡镇之,箐花村是河西乡的普米族人口聚居最多的村委会,玉狮场是箐花村普米族人数最多、传统文化保存最为完好的村民组。至2010年,玉狮场共有农户86户,人口369人,村民皆为普米族,自称与族别一致,意为“白人”或“尚白之人”。从村寨社会结构上看,玉狮场村民分为四大家族,即同一始祖繁衍下的国娘、阿刮、尼崩三个家族,以及后来迁入的果里家族。前三个家族内部不可通婚,但可以与果里互通婚姻。

玉狮场坐落于横断山系老君山脉的祟山峻岭之中,海拔约2630 m,属澜沧江流域,年平均气温10℃,年降水量约850 mm。当地气候湿润,昼夜温差较大。绿树环绕中的玉狮场,森林覆盖率达到90%以上,生长着云杉、铁杉、冷杉、红豆杉、榧木等多种珍稀树种,拥有着良好的生态环境。玉狮场管辖国土面积为33.68 k㎡,耕地总面积589亩,人均耕地面积1.6亩,人均粮食产量280kg;林地面积23753亩,其中经济林果地40亩,人均经济林地0.11亩;饲养的大牲畜(牛、马、骡等)共计347头;个人年平均收入仅为936元(2005年数据)。值得一提的是,此处提供的人均收入数据仅是一种来自政府的估算数据,结合下文的乡民各项收八累加结果,这一数据比实际收八偏低,否则的话良好的生态环境却养不活勤劳的普米族乡民就难以令人置信了。玉狮场处于普米族文化保护的核心区域,因而研究其生计模式具有一定的典型性和代表性。

二、半耕半牧的生计模式

从族源关系上看,普米族源自于古代西北甘青高原的氐羌族类,曾过着逐水草而居的游牧生活。自13世纪中叶才陆续迁徙至兰坪境内,直到明代中叶才陆续开始定居农耕。玉狮场村民目前不仅经营农业生产,而且畜牧业在其经济中仍占有相当比重,形成一种独特的半耕半牧的生计模式。

(一)农业

1.多样化的作物种植

目前,村民所种植的农作物主要有小麦、包谷、洋芋、芸豆、青稞、燕麦、荞麦及各类蔬莱等,显示出一种作物多样化的农耕特点。小麦是村民重要的粮食作物之一,一般在农历九、十月份播种,第二年五、六月份收割,但产量相对较低。村民所栽种的包谷品种有白包谷与黄包谷,于农历三月撒种,九月或十月收获,每亩土地的单位产量在1000斤左右。其中,白包谷为本地培育的老品种,口感好,但产量低,可以留种;黄包谷为外地引进的杂交品种,产量虽高,但无法自己留种,每年都必须购买新种,这无疑会增加生产的投入。乡民种植的洋芋,其产量较高,每亩可达四五千斤,主要品种有黑洋芋、红洋芋、白洋芋等。由于各品种间的差异,播种与收获时间并不一致。芸豆,村民又称为荷包豆、大花豆、洋豆等,有紫花芸豆与白芸豆之别,农历四月播种,霜降后摘取,产量不超过800斤/亩。芸豆是当地最重要的经济作物,价格较高,每斤能卖到五、六元钱,基本上每户家庭都会种植,目的在于进行市场销售,获取现金。青稞、燕麦和荞麦是适宜于高海拔地区生长的耐寒耐旱作物,但由于产量与价格都较低,大部分村民已放弃种植,种植情况也比较零星。此外,村民会在自家的房前屋后与耕地的空闲处栽种一些平日里食用的蔬菜,主要有白菜、青菜、蔓茎莱、黄豆、豌豆、蚕豆、南瓜、黄瓜等品种。

2.轮作与间作的技术应用

对土地的利用与管理方式,村民普遍采用轮作与间作两种。轮作,是在同一片土地上以更换种植品种的方式,利用不同作物对生长养分要求的差异来调节土壤肥力,促进土壤结构改善,保持水土并增加作物产量。玉狮场村民以其多样性的农作物品种为基础,不断在农业生产活动中实践并发展着轮种技术。例如,第一年种植小麦,第二年种植包谷,第三年又种植小麦,第四年再种植包谷,如此往复;或者第一年种植芸豆,第二年种植包谷,第三年又种植芸豆,第四年再种植包谷,如此往复;又或者第一年种植包谷,第二年种植芸豆,第三年又种植包谷,第四年种植小麦,如此往复……就玉狮场村民所实行的轮种制度而言,具有3个显著的特性:其一,当地海拔高,气温低,土地狭小,肥力不足,受到自然条件的制约,农作物为年一熟。因而,只能以年为单位,形成两年及以上的轮作周期。其二,实行轮作的作物品种主要是包谷、小麦与芸豆,但轮作次序并不穗定,而是与每户家庭的实际需求、市场价格、劳力投入、土地质量等影响因素有关,显示出一定的灵活性与机动性。其三,这些农作物的秆蒿在庄稼收割后都会残留在耕地上,作为大规模饲养家畜的越冬饲料。此外,村民消费不掉的农作物产品也会转用为牲畜饲料。以至于虽然在轮作中每年只种植一季,但是耕地在轮歇期并未停止使用,而是改作牧场使用,牲畜的粪便则充当了来年农作物的有机肥。

村民在实行轮作的同时,也实践着农作物的间种技术。所谓间作,又称套种,是指在同一片土地上同时种植数种作物,利用不同作物对生长空间要求的不同,在单位时间内获取更多农作物种类的产出。例如,村民会在自家的包谷地中点种数量不等的向日葵,在包谷的遮蔽下种植一些矮小的菜类、豆类与瓜类,以充分利用土地资源,扩大收益。

实施间作也有其特殊的生态维护价值,多种农作物的并存可以极大的提高农作物对地表的覆盖度,对于耕地坡度较大的玉狮场而言,这样进行间作对抑制水土流失,降低水资源的无效蒸发都具有特殊的生态维护功能。因而,经济效益的提高仅是乡民关注的一个侧面,他们关注的另一个侧面则在于需要确保耕地的可持续利用,而且两者在他们的生态观中确实做到了和谐统一。

(二)畜牧业

1.多样化的畜禽养殖

目前,村民所饲养的家畜家禽品种主要有牛、羊、猪、马、骡、狗、鸡等,种类比较丰富,其中以山羊的数量最多。牛是进行农业耕种所必需的役用畜种,主要用于翻犁土地,以减轻人力的投入,并提高劳动效率。当地村民仍保留着传统的“二牛抬杠法”,即使用两头牛并行牵引的犁地方式。耕作过程中,一人牵牛掌握牛行进的方向,另 人紧握犁头,把握犁地深浅。山羊是村民普遍养殖的家畜品种,受到环境承载力与劳力因素的影响,每户家庭的羊群般维持在30-40只,价格较为昂贵,成为村民商品交换的另一重要商品。村中仅有一户村民养殖绵羊,绵羊在普米族传统文化,特别是极为隆重的葬礼——“给羊子”仪式中扮演着不可替代的作用。仪式过程中,应选用纯白色的绵羊,引领亡者回到最初位于甘青高原的故乡。村民养殖的猪属于本地小黑猪品种,体格健硕匀称,口感味道佳,是村民肉食的主要来源之一。玉狮场地理环境偏僻,交通极为不便,村民便借助马、骡等牲力运输各种生产生活物资,保持着与外界的联系与商品流动。村中普遍养狗,主要用以看家护院,帮助放牧等。鸡是常见的家禽养殖品种,饲养数量较多。

2.野放与圈养相结合的饲养方式

就畜牧方式而言,村民主要采取圈养和放养相结合的方式,这样的放牧方式显然是近年来才兴起的作业规范。就传统而言,这里的村民对牲畜都是实行野放。接受舍室饲养,显然是有关部门倡导的结果。目前的饲养节律大致体现为春夏时节,万物生长,玉狮场丰富的植物资源为牲畜提供了充足的牧草饲料,村民将各种牲畜,如羊、牛、猪、马、骡等赶往草场与森林之中,任其在山林中自由觅食。相隔几日甚至半月之后再将牲畜聚拢成群,给牲畜加喂少量的精饲料,特别是给牲畜喂食盐,这样的操作可以将野放的牲畜全部聚集拢来,村民只需要清点聚集头数,以便采取相应的措施。其中,特别需要查看母畜是否怀孕,是否临产,以及牲畜是否受到野兽的伤害或者生病等等。为了放牧的便利,村民会在自家固定的牧场内兴建“转房”,即野放期间的临时居所,以便能够更好地看管牲畜,提高其成活率与繁殖率。

秋冬季节,气候寒冷,山林之中的植物凋零,或被冰雪覆盖,村民将各种牲畜驱赶到村寨内,圈养于家中,或就近放牧,或靠人力给牲畜提供饲料,长期关在舍圈中。给牲畜投放的饲料以包谷、洋芋及各种果蔬为主,有时也提供山上割下来的牧草。这样操作目的是避免牲畜的死伤或者掉膘。待到来年天气转暖后,村民再进行新一轮的放养,实行年度周期内的畜牧操作循环。从放牧的路线看,大致还沿袭着传统的垂直移动方式。夏天到山地放牧,冬天下到村寨附近低海拔区段放牧。就整体上看来,村民的养殖业劳动力投入并不大,人为提供饲料的分量也十分有限,经济上的投入和收获比较高,这从他们人均拥有的牲畜头数就不难看出。当然采用这样的放养方式,牲畜染病的比例虽然不大,但“野狗杀羊”的事件却经常发生,牲畜的意外死亡率也较高。所谓“野狗”本是被人所饲养的家狗,但由于无人看管而野化,会袭击在山林中觅食的羊群,很多村民的羊群都不同程度地遭受到了损失。这一事件发生后,村民便加大了对羊群的看护力度,且每日傍晚都会将羊群找回,入圈过夜,而不像以往那般放养数日后聚集,尽量避免羊群在山林中遭到野狗的攻击。然而这样的应对措施,同样是当地新起的对策,因为在传统上,这里的乡民都拥有猎具和娴熟的狩猎技巧,捕猎也是他们挽回牲畜损失的手段,因而他们并不惧怕野兽,而是把野兽作为产品之一去加以利用。仅仅是因为周边环境发生了变化,真正的野兽不再是牲畜的威胁,同时也不对野狗构成威胁,这才发生了野狗杀羊的现象。这一现象的出现,反而加重了他们的劳动力投入,其间的因果关系还得从生态的变迁中去寻求笞案。

(三)半耕半牧生计模式的特征

总结起来,玉狮场普米族半耕半牧生计模式具有两个明显的特征,即垂直移动放牧与农牧交错循环操作。

1.垂直移动放牧

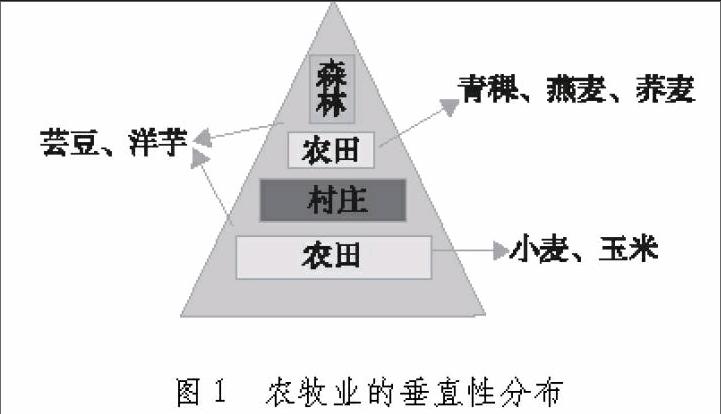

从村落位置上看,玉狮场坐落于半山腰,山顶是茂密的森林和草场,山脚及村庄附近为开垦的农田,耕地由村庄沿山坡走向垂直拓展,呈现出一种垂直分布形态(见示意图1,农牧业的垂直性分布。)而半山区的居住格局,使得村民向上可经营畜牧业,向下则可以从事种植业,且节约村民前往劳动过程中的时间与精力,这种居所选择与半耕半牧的生计模式形成了一种完美的自然契合。位于山顶及周边的森林具有涵养水源、调节水源分配、防止水土流失等多种生态功能,为村庄与农田提供了可靠的生态屏障。同时,森林及草场亦是村民进行放牧的牧场,是畜牧经济赖以存在的基础。习惯上,玉狮场以村寨小学的中心为界,分为上村和下村,这既是一种惯例上的划分,同时也是一种生态环境上的区别。上村海拔较高,山势陡峭,气候高寒,灌溉不利,适宜于种植青稞、燕麦、荞麦等耐旱耐寒物种。下村海拔较低,土地较为平整,河谷积温较高,灌溉较为便利,可以种植小麦和包谷。芸豆和马铃薯由于物种适应能力较强,可以较广泛地种植在不同海拔高度。村民的畜牧和耕作则是按季节的不同垂直向上向下,再向上,再向下的运行。

2.农牧交错循环操作

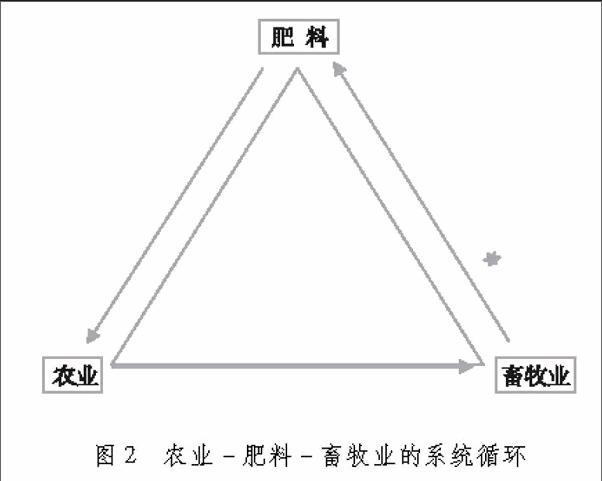

村民所实行的半耕半牧的生计模式中,农业与畜牧业都具有重要的地位和作用,但两者并不孤立,而是通过“肥料”这一物质载体,并形成一种系统网络中的有机联系,农作和放牧则是在这一系统中交锚进行。玉狮场位于滇西北高寒山区,海拔高,气温低,土地狭小且肥力不足,要保证农业收成的稳定在很大程度上取决于肥料投入的多寡。因而,村民特别重视农业耕作的农肥使用,其传统肥料有两种类型——绿肥与混合肥。所谓绿肥,是指村民获取草木枝叶,将其发酵处理后而作为农业生产的肥料投八。村民使用的绿肥来源有两种:一是村民会在农业八九月份农作物收割后,用人工培植的方式直接在田地里种植用作绿肥的植物;二是在村民在自家余留的“松毛林”(“肥源林”)内捡拾松枝,累积成堆,制作肥料。混台肥则是将绿肥与牲畜粪便(主要是羊粪)混合,在牲圈中经由牲畜的踩踏、堆积与发酵,而形成一种混合型肥料,是村民从事农业耕作的重要肥源。村民对于肥料使用的重视,是基于其对农业与牧业之间有机联系的认识与理解——畜牧业的发展导致饲养牲畜数量的增加,牲畜的增多带来肥料的累积,肥料的使用促进农作物的生长,作物的收获再促进畜牧业的发展,以此形成一种良性的生态循环系统(见如示意图2,农业-肥料-畜牧业的系统循环。)。

从操作体制看,这样的生计模式也是一个无限循环的系统。春季将家畜驱赶到深山森林草地后,村民才开始在农田中从事农事操作,这样就能收到农牧两不干扰的成效。在农事操作的间歇则抽空上山照看牲畜,然后再下山从事农事操作,不管是畜群还是农田,出现了意外,村民要么委托他人处理,要么就只能自己在牧场和农田中多停留一段时间,两者之间始终处于循环交错状态。

到了冬季,农田中的庄稼收割完毕后,才将牲畜从山上驱赶到村庄附近,这时农田就变成了牧场。村民们则需要一面看管牲畜,另一方面从事室内的农事操作,加工粮食作物,准备饲料等等。放牧与农事操作同样得交错运行,确保农牧两不误。而且农作物的杆篙可以为牲畜提供丰富的越冬饲料,牲畜粪便则可以不费劳力也能就地还田。从经营效益看,这样的农牧交错运行,劳动力的投八低,报偿高,在经济上十分合算,其经营成成效从他们的单位面积产量可以得到更好的体现。有的作物如养子、燕麦,单位面积产量虽然不高,但却可以为牲畜提供优质饲料,综合的经济效益其实也不低。与平原地区农耕最显著的差异反倒是他们的生计操作,不像内地的固定农田那样季节非常鲜明。在内地,无论是种还是收,持续的时间都相对较短,而且有鲜明的农闲时间,但在玉狮场村,生计操作在时间分布上却相对均衡,既无明显的农忙,也无明显的农闲,每天的工作量都大致均衡,都可以从容不迫的去完成各项操作。换句话说,劳动对他们而言,并不构成任何意义上的生理和心理上的压力,一切都在按部就班的循环交锚运行之中。因而他们很难理解外界所称的抢收抢种一类的耕作概念。

三、普米族的生态文化价值观

至今,玉狮场的森林覆盖率仍高达90%以上,古树名木林立,当地的生态环境良好,并未遭受到较大的破坏,这正是该区域内生态系统具备可持续发展能力的最好例证。这种现象的存在并非偶然,而是玉狮场普米族其独特的生态文化价值观发挥作用的结果。村民普遍认识到生态环境对自身生存发展的重要性,而保护自然、保护森林等环保意识在实践中,早已内化于村民的生产生活之中,从而形成了一种常态化的生存方式。

从物质层面而言,半耕半牧生计模式充当了村民与所处自然环境之间的纽带,通过这个纽带村民与生态环境之间不断地进行着能量、物质与信息的交流,以至于生态环境中,任何一种细微的变化,村民都能做到及时的察觉,做出合适的应对。村民有什么愿望和诉求,通过对半耕半牧生计模式的微调,都可以在生态环境中获得生态环境的回报。因而在村民看来,他们的心声都能够与生态环境互通、互达融为一体,他们本身就是生态环境中的一个部分。而生态环境的一草一木,所有的动物在村民看来都是他们的伙伴,他们都能了解它们,认识它们。几乎可以做到相互间的心灵感悟,也正因为如此,在他们的生活圈内,几乎不存在所谓的废物,也不存在可望不可及的奢望。因为生态环境中的一切,都能为他们所用,生态环境中无论是发生了什么样的不利事件,他们也能做到泰然处之,从容应对。遗憾之处仅在于外来的社会性干扰,他们却束手无策,这反倒是村民的心病。

就信仰层面而言,这种与生态环境相交融的价值观,更多地体现在村民的信仰范畴之中。村民将自身生存与发展所依仗的生态环境神圣化,体现信仰一切山石草木皆有神性,万物皆灵。所谓“山有山神,树有树神,水有龙神”,从而形成一整套完整而有序的自然崇拜系统。因而,有学者提出,普米族建立起了人与自然长期和谐相处生存法则,创造出独具一格的“山岳生态文化”类型。

山神,普米语称“真日”,是家族与村寨的总管神与保护神。村民认为,山神能够保佑村民免受灾祸,粮食丰收,牲畜兴旺。一般说来,普米族会认定一棵松树或麻栗树作为自己本家的山神,在许多棵被认定的山神树之中,又要认定一棵大树作为全村的山神树,普米语称“日真崩”。玉狮场的情况则有些不同,村民于村寨的正上方立有一块石制的山神碑,其上以汉字书写:“本境山神之位”。石碑旁则插着数株矮小的松枝,以此代表掌管玉狮场的山神本尊。村民关于山神的认知并不限于只有“本境山神” 位,而认为村寨周边的高山之上都栖居着其他山神,各自管辖着不同的山境和深谷。同时,在村口建有一座山神庙,供奉着一男一女两位山神神像,献以各种祭品。村民在外出远行时会到此磕头祷告,以求平安。每年的“吾昔节”(普米族新年)或其他一些重大事件中,村民会定期或不定期地举行“祭山神”的宗教仪式活动,全村男女老少皆可参加,场面热闹,村民在本境山神碑前集体祭祀,奉献各种牺牲及祭品,以祈求山神的庇佑。

“祭龙潭”是村民的另一项隆重的宗教祭祀活动,固定于每年春节后以家族形式分别祭祀。玉狮场村民所指认的“龙潭”并不实指哪一汪一深潭,而是山脚下的三口活泉,常年流淌不息,水位稳定,口味甘甜。田野调查中,村民讲述了“龙王借碗”的传说,以此说明“祭龙潭”习俗的由来。

故事的大概经过是:龙潭里面住着一位慷慨的龙王,龙王有三只视为珍宝的金碗,但凡有人向龙王借取金碗,龙王都会一一准予,但规定必须在三日内归还。有一人借去金碗后,心存歹念,想据为己有,未能按时归还,龙王勃然大怒,断绝与人类的往来,并决意惩处贪心的人类,兴起灾祸,以致庄稼凋零,牲畜死亡。人类走投无路,无法生存繁衍,只能以牺牲贡品献祭龙王,并请求其宽容原谅。故而,当地便有了祭祀龙王的风俗传统,以祈求龙王保佑风调雨顺、粮食丰收,牲畜兴旺。

山神碑与龙潭周边的树木——“山神林”及“龙树林”,也同样被村民视为神圣之物,得到了村民悉心的保护。同时,村民对当地森林资源的认知与管理也不仅仅只是基于一种宗教信仰上的理解与诠释,还有更多基于现实功能上的考量。按照村民的认知分类体系,其所保护的森林类别可分为:前述具有神性的“山神林”与“龙树林”,以及新管理方式下的“松毛林”、“薪炭林”、“防风林”、“水源林”等。两种划分方式的并存,显示出传统宗教与现代科学之间的交融,更为有效地保护玉狮场丰富的森林资源可免遭受破坏。

就制度层面而言,玉狮场的林地属于“族有林”,即是说按照村中四个家族的居住范围及对应方位划分出家族的共有林地。各家族成员只能在对应林地内采集“松毛”,拾取柴薪,放养牲畜等,且不可随意砍伐树林,违反者必受重罚,并制定相关的乡规民约。如有村民建筑“木楞房”,需要使用大量木材,则可以向族中长者请示汇报,准许后方可实现一定限量的林木采伐。这一规定的实施,为当地森林的保护提供了长期的制度性保障。改革开放之后,随着林权归属的重新确定,村民部分到了自家的林地。村民的林权意识逐步加强,对于划分后的“自留林”与“集体林”,村民亦如从前一样爱护有加,任何盗伐树木的行为也必将受到村民的强烈抵抗。

玉狮场曾以“一个拒绝道路的村庄”而著称,故事的原型来源于一个真实的故事。20世纪80年代,怒江州清水江林场为了采伐与运输的便利,将林区公路修至玉狮场后山的集体林,并开始砍伐森林。为了保护森林,几十名村民与采伐队发生冲突,将工人砍倒切割后的木材全部损毁。这一事件的结果,使得玉狮场的茂密森林得以保存,而修建道路却止步于前。在森林与道路两者之间,村民选择了保护森林。

2003年,中国著名音乐人陈哲来到玉狮场,实施其“土风计划”,对于当地民族文化传承保护起到了一定的积极作用。但陈哲等人面对村民的修路愿望,以“路通一树倒”的理由加以阻止,引起了村民的强烈不满,而村民却无法表达自身的诉求,玉狮场成为了一个“被误解的普米族村庄”。最终,经过多方努力,村寨通往外界的道路终于建成。现实证明,玉狮场的森林至今仍然保存完好,村民保护环境、保护森林的传统得到了良好地延续。显然,陈哲等人的担忧是多余且不必要,森林和生态的保护与破坏并不是一条道路所能左右,而关乎于处于当地生态系统中的人及其生态文化价值现。

综上所述,玉狮场普米族村民利用其优秀的生态文化价值观,极好地保护了当地的生态环境,并使得人类与生态环境的互动联系得以和谐统一。由村民在实践过程中所创造出的生态文化价值观,可粗略地分为3个层次:即物质层面上的半耕半牧的生计模式及生计知识,制度层面上的乡规民约,精神层面上的宗教信仰仪式。三者共同构筑出普米族的生态文化价值观,切实地实践着人类与生态环境之间的互动联系,而生态环境则反馈于物质层面的生计模式,为人们提供了生存发展的保障,从而建立起一种良性、友好与可持续发展的人为生态系统,见示意图3。

四、生计变化中的机遇与挑战

目前,玉狮场村民仍然较完整地维系着其半耕半牧的传统生计模式,但是一些生计的变化趋势亦在悄然发生。市场经济的洪流倾八到玉狮场这样一个地处滇西北的偏远小山村,机遇与发展成为村民必须面对的客观现实。传统生计模式所带来的宁静与闲适很难与商品化的市场对接,村民个人为谋求自身发展正努力地改变习以为常的传统。然而,接下去将会遇到什么样的挑战,又会获得哪些发展的机遇,村民们却心中无底,这样的恐惧与彷徨不可避免的构成了乡民的普遍心病,当然也就使他们的发展显得滞后和缓慢。

不错,天下不会有亘古不变的观念,也不会有亘古不变的规则,同样也不会有永世不变的生计模式。在变化成为必然的关键时刻,乡民们可以迎来的未来,肯定是一系列的挑战和以一系列的机遇。在这一过程中,他们肯定有得有失,甚至是前途未卜,但有一点则是可持续衍生的,那就是他们所处的生态系统,而这样的生态系统乃是他们所创造出来的,也是他们精心维护过的,而且还是可以持续利用的,这一点至关重要。因为其它的都可以再生,都可以争取,唯独他们加工改造后的生态系统,一旦他们的传统文化发生变迁,肯定会成为无源之水,无本之木。这样的损失不仅是乡民的不幸,也肯定是其他地区、其他村民的不幸。因为这片看似偏僻边缘的深山区,恰好是全国的生态屏障之一,这才是值得玉狮场乡民和全国人民都需要关注的可持续发展底线。