综合性大学岩体力学教学综合改革

2015-11-09张帆宇刘小伟谌文武赵红亮

刘 高,张帆宇,刘小伟,谌文武,赵红亮,王 娟

兰州大学 土木工程与力学学院,甘肃 兰州 730000

一、前言

岩体力学(亦称岩石力学)是研究岩体在各种力场作用下变形与破坏规律的理论及应用的科学,不仅研究天然岩体的变形破坏,也研究已经遭受过变形和破坏的岩体因各种工程作用使其环境变化时的再变形和再破坏规律[1],进而解决岩体工程中的实际问题。

岩体力学是地质工程、土木工程及相关专业的基础学科。如以地质体为工程结构、地质体为工程建筑材料、地质体赋存环境为工程建筑环境的地质工程专业,以地质体(土体和岩体)为研究对象,土力学和岩体力学共同为其两大支柱学科(“两条腿”),通过运用土力学和岩体力学的理论方法,研究岩体和土体的基本性质及其在工程作用下的变化规律,分析它们的工程适宜和可利用性,据此提出合理的利用方案和改良对策,为工程的合理设计、科学施工和安全运营提供理论和技术支撑。随着人们对生存环境和生活质量提高的需求,当前水利、交通、能源、矿产和高放废物地质处置等工程,无不向“高、大、深、难”拓展,更多地涉及并依赖岩体力学。因此,岩体力学是地质工程、土木工程及相关专业的核心基础课程之一,是工程勘查、工程地质、地基基础、边坡工程、地下工程、地质灾害等后续课程的先导基础,在专业人才培养中具有举足轻重的作用。

由于研究对象的复杂性和服务对象的广泛性,岩体力学理论要求高、实践性强、内容庞杂。加之岩体力学还是一门仅有50多年发展历史的年轻学科,仍处于随工程实践的深入而不断发展中,体系尚不完善[2]。因此,知识庞杂而不系统的岩体力学很难像土力学等其他学科那样,已有成熟的理论框架和完整的思路,致使教师卖力仍感“不好教”,学生费力但觉“不好学”,甚至因恐惧而“不愿学”,影响课程教学效果及后续课程学习,而且毕业生从事岩体力学工作时,虽知其“很有用”,但感“不好用”甚至“不会用”,岩体力学因此而陷入“声誉高、信誉低”[1]的窘境,这引起业界和学界高度关注。1986年,中国岩石力学与工程学会教育工作委员会在北京召开了“高等学校岩石力学教学工作会议”[3]。近年来,针对岩体工程实践不断深入的新局面及其对岩体力学人才的新需求,部分高校纷纷开展了岩体力学教学改革探索,包括教学内容[4]、教学模式[2,5]、教学方法[6-13]和考评方法[14-15]等。

综观当前教学探索,高校多结合各自的办学特色和定位而有所侧重和针对,并不完全适合于综合性大学。为此,在“兰州大学教学研究项目”(综合性大学岩体力学教学改革)和“兰州大学主干课程教学团队建设项目”(岩体力学)资助下,参考岩体力学及相关课程既有教改经验和成果,针对综合性大学的特点、人才培养目标与定位,我们开展岩体力学的教学综合改革研究,探索适合于综合性大学的岩体力学的知识体系与教学内容、教学模式、教学方法和教学手段等,以提高教学质量,培养知识和能力兼备的高素质岩体力学人才。本文是这两项教学研究成果的总结。

二、教学内容与知识体系

岩体力学一直是我校地质工程专业的基础课。根据岩体力学的特点以及知识更新和人才需求的变化,结合近40年的教学实践,不断完善岩体力学教学内容,构建“以三大先导学科群为基础、岩体三大组成要素为纽带和三大研究内容为总纲”的岩体力学框架体系,简称“333体系”,为岩体力学的教学提供完整的思路和框架。

1.三大先导学科群

岩体力学不仅需研究岩体的基本地质特征和物理力学性质,也要研究由于赋存环境变化(天然的和工程作用力叠加的)后的再变形和再破坏的规律,还要研究它对工程的适宜性,因此,岩体力学理论基础要求高、工程实践性强,涉及复杂理论基础和众多先导学科,缺乏这些基础或基础不强,都直接影响到岩体力学的“教”与“学”。

基于岩体力学知识和能力并重的培养目标,我们提出以地质科学、数学和力学三大学科群为岩体力学的先导基础。其中,基础地质学科群包括矿物岩石、构造地质、工程地质、工程地质勘察、地球物理和水文地质等;数学类学科群包括微积分、概率与数理统计、线性代数和空间解析几何等;力学类包括理论力学、材料力学、弹性力学、塑性力学、流变力学、断裂力学、损伤力学、流体力学等。本课程对相关知识点所涉及的这些先导知识的掌握程度和能力提出明确要求,课程中强调并突出这些知识的综合应用,这使学生在先导课程学习期间明白“有何用”,岩体力学中知道“如何用”,从而保证了岩体力学内容的理解、方法的掌握与运用,提高了教学效果。

2.三大知识版块与知识点

针对岩体力学知识庞杂和体系不完善的现状,基于岩体力学工作的流程以及人们对事物的认知过程和思维过程,对岩体力学知识进行详细梳理,以“岩体的地质特征—岩体的力学性质—岩体工程”为总纲,将其内容分解为三大知识模块,各模块又分解为若干次级模块并细化到知识点(表1),如此纲举目张地组织和编排课程内容。

模块之间和知识点之间既相对独立又有机联系,这有利于学生从全局上掌控岩体力学知识架构的基础上,明确各知识点的位置及作用,加强理解和掌握,有效地避免了一叶障目而不见森林的局面,确保全面系统掌握岩体力学知识并得到能力训练。

3.岩体的三大组成要素

岩体是在地质历史过程形成且已经遭受过变形和破坏的,具有一定物质成分(岩石)、特定结构(岩体结构)并赋存于一定地质环境(赋存环境)中的地质体[1]。由于结构面的存在并且赋存于活的、易变的地质环境之中,岩体是不同于一般固体(包括岩石)的一类复杂而特殊的材料,其不连续性的本质和有条件转化性的灵魂使得它仍不具备完备而统一的理论,基于连续介质的经典力学理论并不完全适用和胜任,这正是学生觉得这门课“深奥”和“不可捉摸”的原因所在。

为此,本课程以岩体组成要素(岩石、岩体结构和赋存环境)为纽带,将组成要素贯穿于岩体力学各模块和知识点(表1)。无论是地质特征、物理力学性质及其影响因素、岩体演化的分析研究,还是工程应用(岩体力学参数选取、岩体工程评价和岩体工程设计施工),均从岩石、岩体结构和赋存环境(地应力场、渗流场和地热场等)这三大要素入手,全面收集各方面资料并加以系统的分析,有利于从本质上认识岩体,理解岩体的灵魂并掌握岩体力学的精髓。

三、教学模式

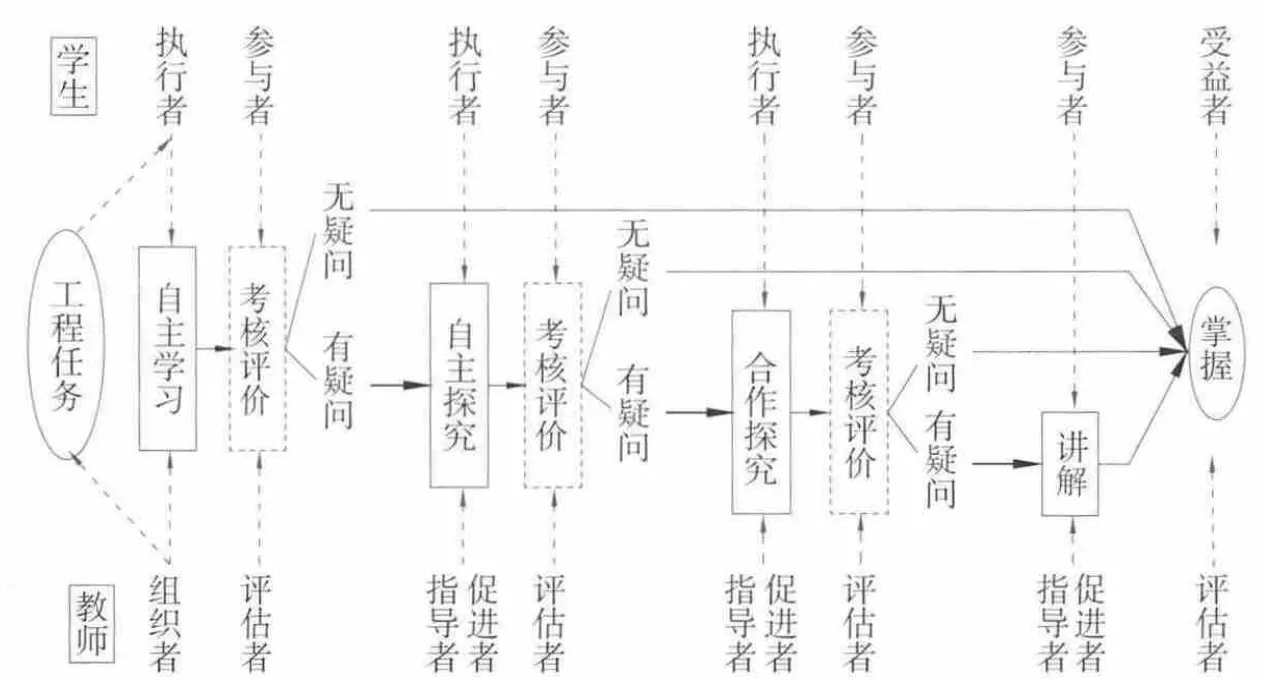

根据岩体力学的特点,充分利用综合性大学资源丰富、学科齐全和学生基础扎实的优势,对理论基础要求高、内容庞杂但体系不完善、工程实践性强的“岩体力学”课程,一改传统的“一言堂”式被动学习方式,尝试“以学校为资源平台、以教师为引导者、以学生为实践者”的自主学习教学模式 (图1)。

1.学校—自主学习的资源平台

作为“985”、“211”高校和教育部直属的全国重点综合性大学,兰州大学办学历史悠久、学科门类齐全(涵盖12个学科门类)、教学资源丰富,这为自主学习提供了极佳的平台。不仅学校拥有各学科齐全的图书资料、仪器设备,而且不同学科的学生之间很好地相互交流和学习,必要时也能方便地能得到其他学科教师的指导,因此,基础扎实是我校本科生的鲜明特色。就本课程而言,学生具备所需各类先导学科的知识,从而为开展自主学习奠定了坚实基础。

2.教学团队(教师)—自主学习的指导者

根据岩体力学教学需要,成立由7名专职教师组成的岩体力学教学团队,团队成员各具学术专长,涵盖岩体力学的各个方面。教学团队成员担任课程学习的组织者、指导者、促进者和评估者(图1),由团队负责人组织本课程的教与学,团队成员分工协作,指导学生课程内容和学习方法的学习,及时解答各环节自主学习过程中的各种问题,采用不同形式评估教学效果。

3.学习小组(学生)—自主学习的实践者

学生是自主学习的主体,是具体执行者和最终受益者(图1)。在教师组织发起自主学习后,学生利用各种资源,在教师指导下开展自主学习。将学生分为不同层级的学习小组,并根据任务和内容的工作量大小和难易程度,对小组进行拆分或组合(1人→2人→4人→8人),开展个体学习、自主探究和合作探究,保证更好地开展并自主完成相应内容。学生也参与评估,包括自我评估和教师组织下的相互评估。

四、教学方法

兰州大学素以基础研究见长,近年来工程科学逐渐得到重视,但仍相对较薄弱。为此,本课程探索“多环节并行全程式工程实训”教学方法。

图1 岩体力学自主学习教学模式

选用来自教学团队有关岩体力学的若干科研和生产项目来模拟具体“工程”,学习小组模拟岩体力学工作团队,教学团队模拟顾问组,课程学习期模拟岩体力学工作的完整周期,教学进度和知识点模拟岩体力学工作流程和具体工作内容,以此开展全程工程实训式教学。在课程学习开始,教师向各学习小组下达“工程”任务,组织并发起自主学习。各小组在接到工程的基本素材并明确目标任务后,带着“工程”任务,自行分工和协作,在教师指导下,按照课程进度,开展课程各模块及知识点(表1)的自主学习,并适时完成所承担“工程”的对应工作内容,撰写工作报告,以此作为评估依据。课程学习结束,整理并编写总报告,并撰写总结。

为达到更好的效果,全程式工程实习自主学习过程中,对同一知识点,采用多环节同步进行的方式(表2)。基于总学分不变原则,在原有基础理论和基础实验的基础上,对学时、学分和教学环节进行了合理的调整,降低课堂讲授的学时和学分,增加了课程设计、课间实习和辅导答疑等教学环节。除这些基础教学环节外,本课程也鼓励学生申请各级本科生培养质量工程(国家级、校级、院级创新计划),参加教学团队教师承担的与岩体力学相关的科研和生产项目。

表2 多环节教学及其学时与学分

通过以工程为导向的多环节同步并行的全程实战式自主学习,学生不仅更容易理解和掌握岩体力学基础理论知识,而且熟悉了岩体力学工作流程,学会了现场资料收集、实验技能和资料处理与分析等,知道了岩体力学在岩体工程中“有何用”和“如何用”。

五、教学手段

上述各环节自主学习强调师生共同参与,学生是主要实践者,而教师是指导者。本课程自主学习指导过程中,综合运用板书、多媒体课件、专题录像和数值仿真技术等多种教学手段,通过图、文、影、音等信息的动态显现,充分调动各种感官,激发学习兴趣,帮助学生的理解和掌握,以达良好的教学效果。

不同教学环节的教学手段有所侧重。基础理论环节主要采用在教师指导下(课堂讲授和课后辅导答疑)的个体自主学习。课堂教学中,利用板书灵活性特点,采用时下流行的“思维导图”,向学生阐明整体框架体系、知识点间的联系及所讲知识点在体系中的地位,通过逐层展开并加以讲解,帮助学生厘清知识点的脉络关系,以便自主学习。重点和难点的讲解采用动画式多媒体课件,以动画形式逐次展开内容,这既符合人的思维过程及知识接受方式,也避免一次性信息量大而难以消化的弊端;同时,对于涉及深奥和抽象力学原理的内容,如含结构面岩体的力学行为、硐室围岩演化与变形破坏特征、边坡岩体演化与变形破坏等,则采用RocTopple、Midas/GTS、Ansys和Flac3D等专业软件,利用数值方法的优势,通过数值仿真模型,穿插于课件之中,动态而直观地显现全过程变化特征和规律。

岩体力学实验的指导中,采用上述数值计算软件,制作数值试验,直观阐述单轴压缩、单轴拉伸、直接剪切、三轴压缩等试验的原理;试验方法和步骤的讲解,还配合采用专题录像片。

课程设计是本课程自主学习的重要环节,自主学习指导中,大量相关工程案例的引入和分析、各小组所承担的具体“工程”基本素材的讲解以及设计方法与要求等,均利用多媒体课件信息大的优点,采用多媒体课件和相关工程应用软件进行讲解。

六、结语

针对岩体力学的特点以及综合大学的优势和弱势,扬长补短,开展岩体力学教学全面改革,包括“以三大先导学科群为基础、岩体三大组成要素为纽带和三大研究内容为总纲”的模块式框架体系、“以学校为资源平台、教师为指导者、学生为实践者”的多层次自主学习教学模式、“多环节并行全程式工程实训”教学方法以及基于信息化和数字化等多种教学手段的综合应用。

2年教学实践及反馈信息表明,改革取得了明显效果,实现了知识与能力并重的培养目标,解决了岩体力学不好教、不好学和不好用的问题。通过多种举措下的教师指导下的自主学习,学生更容易理解岩体力学基础知识,熟悉工作流程和工作方法,掌握综合运用所学知识分析和解决岩体力学问题的能力,而且增强了参与意识和团队协作意识,培养了自主学习和终身学习的习惯。研究成果为综合性大学地质工程专业课程群的教学提供了参考,为专业的课程体系奠定基础,并在我校本轮地质工程专业培养方案和教学计划修订中得到应用。

[1]孙广忠.岩体结构力学[M].北京:科学出版社,1986.

[2]王迎超,耿凡,张成林.岩石力学课程的现状与案例教改思路探讨[J].高等建筑教育,2013, 22(6):51-55.

[3]杨顾安.高等学校岩石力学教学工作会议在京召开[J].地质科技情报,1986,5(4):14-14.

[4]林军志,莫丽华,强跃.基于应用型本科人才培养的《岩石力学》课程教学内容改革研究[J].科学咨询,2013(3):72-73.

[5]王渭明.《岩石力学》教学改革与回顾[J].教育教学论坛,2011(14):221-222.

[7]沈明荣.岩体力学课程教学方法探讨[J].高等建筑教育,2013, 22(6):64-66.

[7]胡斌,唐辉明,刘强.岩石力学课程实验教学改革的探索[J].科教文汇,2012(10):111-112.

[8]王述红,唐春安,朱万成,等.数值试验在岩石力学实验教学中的应用[J].实验技术与管理,2003, 20(6):140-143.

[9]齐伟,代树林.岩体力学教学实习的改革与实践[J].中国地质教育,2005,14(2):57-59.

[10]毛市龙,陈新万.浅谈“岩石力学与井巷工程”课堂教学改革[J].中国冶金教育,2001(5):36-37.

[11]苏堪华,龙芝辉.“油气井工程岩石力学”课程教学改革探索[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2012(15):158-159.

[12]喻清,曾晟,杨月平,等.矿物资源工程专业“岩体力学”课程教学[J].河北联合大学学报(社会科学版),2012(4):22-124.

[13]徐营,万志军,柏建彪,等.“矿山岩体力学”课程的教学改革研究[J].煤炭高等教育,2013,31(3):122-125.

[14]王亮清,梁烨,梅芹芹.岩体力学考试方法探讨[J].科教文汇,2011(7):49-50.

[15]王迎超,靖洪文,耿凡.“岩石力学”试题库与工程案例库建设思路探索[J].中国电力教育,2014(11):135-136.