在玻璃球王国里,忘我弹奏

2015-11-07顾玥采访顾玥周珊珊编辑张卓

文|顾玥 采访|顾玥 周珊珊 编辑|张卓

在玻璃球王国里,忘我弹奏

文|顾玥 采访|顾玥 周珊珊 编辑|张卓

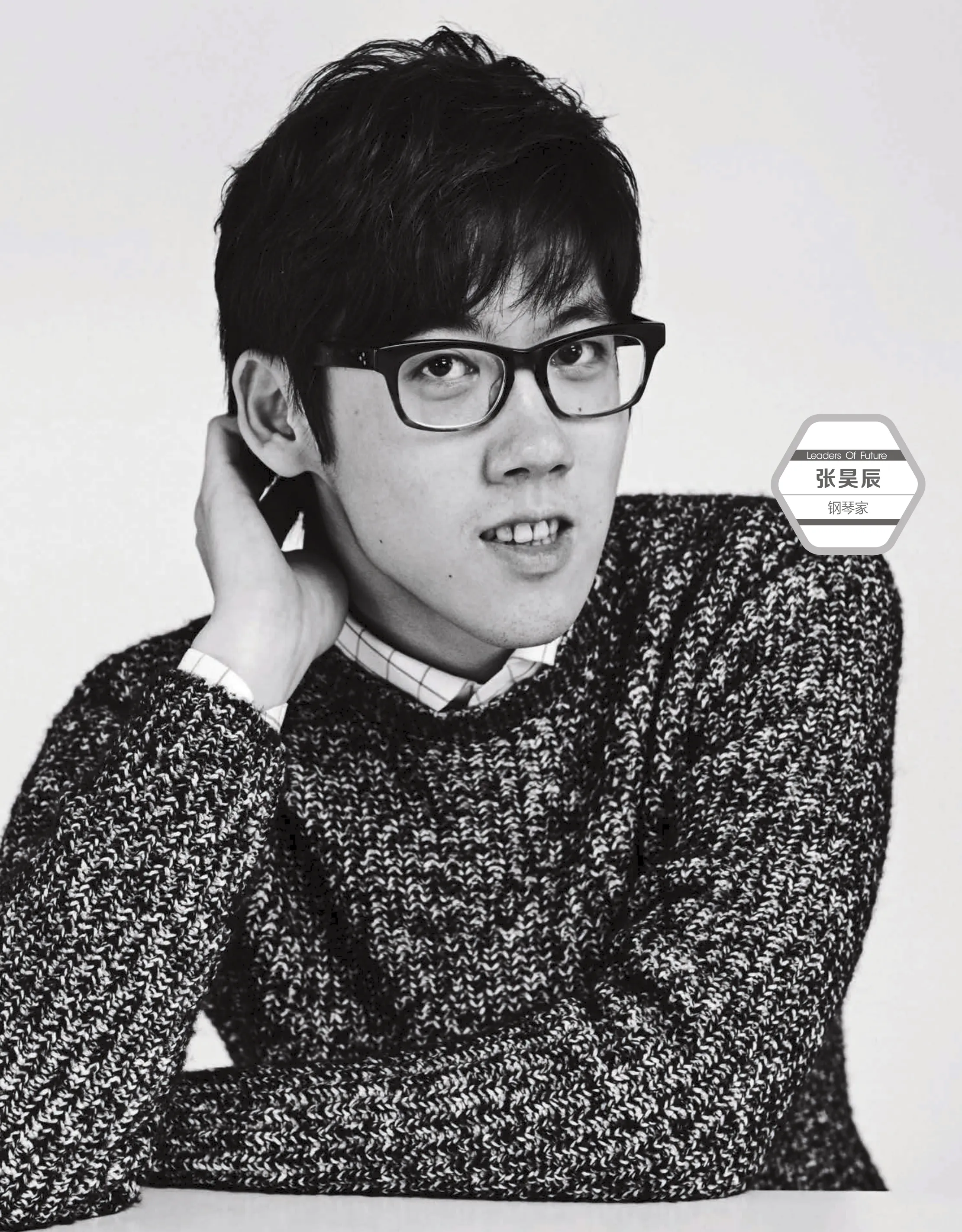

25岁的张昊辰打破了西方音乐界对中国钢琴家“以手速和超高技巧”扬名的偏见,为古典音乐这种来自西方的艺术赋予了深刻的思想性。像那些早慧的天才音乐家一样,他急着老去,之后以漫长的时间用来逆生长。

颠覆

9月初,张昊辰先生在欧洲秋季巡演季前回国,在杭州红星剧院为杭州爱乐乐团2015—2016年的音乐季奉献了一场开幕演出。

音乐会的上半场由张昊辰和杭州爱乐乐团合作演奏两首贝多芬作品,下半场只有杭州爱乐的演奏。上半场结束,张昊辰鞠躬下台,红星剧院里的听众走了大半,琴童和家长们大多不是来欣赏交响音乐会的,他们是来瞻仰早已在中国琴童间被誉为天才的张昊辰。

25岁的张昊辰有一份金光熠熠的履历:5岁在上海开办个人独奏会;12岁首次参加国际比赛—第四届柴可夫斯基国际青少年音乐比赛即获得钢琴第一名;14岁,他临危受命,仅用两天就与深圳交响乐团合作完成了难度极大的拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》并成功演出;15岁被美国著名音乐学院柯蒂斯录取,成为当年唯一被录取的中国学生;19岁在被称为钢琴界难度最大的范·克莱本国际钢琴比赛中获得头奖,成为第一位夺冠的亚洲人。

在克莱本决赛中,张昊辰弹奏了《普罗科菲耶夫第二钢琴协奏曲》,这首协奏曲与《拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲》(简称“拉三”)并称世界上最难的协奏曲,它的声部非常复杂,充满着完全不合手部生理的跑动指法。“张昊辰给出了一个令人震撼的‘普罗科菲耶夫第二钢协’。”《达拉斯新闻早报》乐评人 Scott Cantrell赛后评论,“需要时,张昊辰也有尖锐的光彩和很高的戏剧性。他以一种就连芝加哥交响乐团都很难与其相抗衡的架势冲刺到了最后乐章,指挥稍稍节制了乐队,但他让张昊辰完成了极好的、爆炸性结尾(a whiz-bang ending)。”

著名钢琴教育家周广仁曾看过张昊辰在克莱本大赛演出的视频,最直观的印象是这个男孩子弹琴很老气。“就是不像年轻人的那种感觉。因为一般年轻的时候还是凭感觉多一点……我一看就觉得他是有思想的演奏,不是完全感情的东西,有些理性的东西。”周广仁说,“张昊辰是个用脑子弹琴的人。”

“对所有认识张昊辰的人来说,他得任何大奖都不稀奇。”乐评人田艺苗在一篇名为《在没有天才的年代》文章里写道,“音乐学院里的老教授们说起他,只有两个字——天才。”

人物:如果能回到过去改变历史,你最想改变的是什么?

张昊辰:我曾经跟一个朋友讨论过最想去哪儿?我说我可能最想去的是18世纪的维也纳,我想把贝多芬的耳病治好,把莫扎特的耳朵给戳聋,看之后的音乐景观会有什么翻天覆地的变化。作为一个音乐家来讲对这个特别有好奇心。

世界上有太多被誉为天才的钢琴少年,但成为真正卓越的职业钢琴演奏家仍需符合三个标准:每年推出的唱片、和知名乐团的长期合作、在重要音乐厅的演出,以这三个标准衡量,中国的郎朗和王羽佳已经是成熟的演奏家。

拿下克莱本大赛金奖后,按照比赛的奖励规定,张昊辰得到在美国巡回演奏的合同。如今,刚刚进入职业演奏家行列的张昊辰虽然还没有录制个人唱片,但重要的演出数量逐年攀升。2012年,他代替王羽佳和以色列爱乐乐团合作,一战成名,欧洲最大的音乐节瑞士维比埃音乐节的总裁听完现场,立刻邀请张昊辰来音乐节演奏;2014年,张昊辰和俄罗斯著名指挥家捷杰耶夫合作,后者表示希望未来两年能带着他巡美演出,并钦点他参加了今年5月份在莫斯科柴可夫斯基音乐厅举办的中俄反法西斯70周年阅兵庆祝音乐会;今年8月他与著名的伦敦交响乐团进行了首次合作。他的足迹也遍布卡内基音乐厅、伦敦阿尔伯特音乐厅等。

人物:你觉得你上一代的钢琴家什么最出色?什么不足?

张昊辰:那一代经历过“文革”之后的钢琴家,最宝贵的是对音乐比我们这一辈人少了太多的功利主义,那个年代你功利不起来,相对来讲,多了特别多自然的、真诚的、对音乐完全无功利主义之外的奉献。

不足的话可能就是那个年代没有特别幸运吧,我们这个年代真的比那个年代幸运太多了,所以我个人想保持的还是老一辈那样奉献的态度。

一位年轻的中国钢琴家想获得国际青睐需要面临两道难关,第一道是已成名的前辈对后辈的挤压。乐评人柯辉告诉《人物》记者,国外经纪人曾跟他直言,中国只需要给我们两个钢琴家,一个男的—郎朗,一个女的—王羽佳。“他们说有更好的也不听了,不需要。他们的(市场)能力也做不出下一个郎朗。”第二道难关是西方对亚洲音乐家的整体偏见。有一个故事很好地说明了这点,钢琴大师阿里·瓦迪(Arie Vardi)采访王羽佳时曾说,“你知道钢琴界有句谚语:如果不能弹快,那就必须深刻吗?”阿里·瓦迪调侃王羽佳以超快的手速著名,王羽佳大笑,回答,她也希望能弹得深刻,“Ok, Ok,你们中国人,羽佳,you are hopeless。”阿里·瓦迪玩笑的背后是中国钢琴家一向靠过人的技巧和演奏速度独领风骚—中国人不需要深刻。

然而,张昊辰演奏的最大特点是为音乐赋予思想。台湾著名乐评人焦元溥曾在一篇专栏文章中记录了第一次听张昊辰弹琴的感受,张昊辰为所有重复的段落设计了不同的效果,甚至连结构设计都有想法,“可能是突出某个内声部,或是改以不同弹法,他总能以源源不绝的创意让乐曲变得灿烂缤纷。”

“我学习音乐不是为了出人头地,不是为了有一种舞台上的光环,只不过就是我喜欢音乐。”面对《人物》记者,张昊辰说。他的表情笃定,如果不看他稚嫩、瘦弱的外表,单听声音,你会以为坐在面前的是一位长者。

张昊辰大部分的演出邀约在国外,每年约有六七十场。他住在柯蒂斯音乐学院所在的美国费城,这座城市比纽约安静,也更适合他的个性。他可以不受打扰地享受演出间隙的放松时光,读读书,约朋友喝咖啡,要是偶尔能待上几周,“那太好了,简直跟偷来的一样。”张昊辰笑起来,他笑的时候眼睛发亮,翘起的嘴巴像一只心无旁骛的小白兔—谈论生活时,这个男孩才表现出符合年龄的一面,一些活泼,偶尔呆萌,以及毫不掩饰面对生活琐事的无措。欧洲秋季演出季马上要开始了,他又飞回了美国,进入一周飞行一座城市的节奏,他和记者掐指一算,演出邀请已排到了后年,“春节是不能回家过了。”

天才

张昊辰出生在上海,3岁开始学琴,起因是母亲刘立萍在杂志上读到弹钢琴能开发智力。4岁半时,联合国民间艺术委员会秘书长法格尔来张昊辰所在的幼儿园考察,张昊辰弹奏了巴赫的二部创意曲全套以及莫扎特和海顿的奏鸣曲。原本只准备听5分钟的法格尔摘下眼镜,盯着这个小家伙的手指站着听了1小时,“seldom seen talent(罕见的天才)。”法格尔感叹道。

5岁,张昊辰在上海音乐厅开独奏会。他在后台玩着冰淇淋车候场,演奏结束,个头还没钢琴高的小男孩从琴凳上滑下来鞠躬,摇摇摆摆,这在当时的上海成为轰动一时的新闻。“5岁开独奏会,中国你找第二个?”张昊辰的母亲刘立萍骄傲地对《人物》记者说。这是一个普通的知识分子家庭,毫无音乐土壤,也因此,刘立萍对儿子的天赋感到惊喜。这场独奏会后,钢琴教育家吴乐懿找到刘立萍,告诉她,南有沈文裕,北有张昊辰。沈文裕比张昊辰大4岁,8岁演奏莫扎特的全套钢琴奏鸣曲,张昊辰5岁开独奏会的同一年,9岁的沈文裕在重庆也办了一场钢琴独奏会。吴乐懿将张昊辰与当时已经以天才头衔在国内出名的沈文裕相提并论,这让刘立萍对儿子的天分更加确信无疑。

但不像其他只专注于弹琴的琴童,弹钢琴并不是张昊辰天赋的唯一出口。能让他安静下来的除了弹钢琴还有读书,刘立萍告诉记者,只要塞本书给张昊辰,他立马安静了。看完《百科全书》,张昊辰想做科学家,翻了天文书又想做天文学家。“小的时候会有各种各样的兴趣。”张昊辰说,自己的好奇心“像火一样猛烈”。然而,音乐和其他事情不一样,它令张昊辰感到直击心灵的撞击,持久而澎湃,“你可能不会感觉到它的存在,但是你不能没有它的存在,是这样一种感觉,就感觉离自己太近了,所以就是身边的东西。”

为了确保张昊辰的天赋得到最好的培养,刘立萍四处打听钢琴老师。张昊辰6岁参加孔祥东钢琴比赛得了第六名,当年的第一名是左章,刘立萍敏锐地听出左章弹琴的感觉“不像是上海老师教出来的”,她打听到左章是深圳艺术学院但昭义老师的学生。但昭义人称“冠军教练”,培养出李云迪、陈萨。但昭义最初拒绝了刘立萍的请求,“我觉得他太小,所以我当时没有同意。”但昭义告诉《人物》。张昊辰10岁时,但昭义带学生去上海演出,刘立萍再次找上门,决定追随但昭义去深圳。当时张昊辰已经考上上海音乐学院附小,“当年深圳艺校(与上音附小)是不可比拟的,她做出这样的决定,对张昊辰可以讲起了关键作用。”但昭义至今佩服刘立萍这个“常人不能及”的决定。刘立萍是上海宝钢的一个工程师,编制内的铁饭碗,很快,她办理了内退,陪儿子南下。

但昭义曾带着张昊辰来北京拜见过周广仁,当11岁的张昊辰完整地背奏弹出肖邦OP.10全套12首练习曲后,教了一辈子钢琴的周广仁被震惊了,“我还从来没看见过一个这么小的孩子,能够这么漂亮地把一套东西弹下来。”周广仁回忆,“我想,哎哟,但昭义这胆子真大啊,用这个来考张昊辰。”除了肖邦,但昭义还选了莫扎特和贝多芬的两首奏鸣曲扔给张昊辰当作业,按照正常的教学进度,这个年纪的琴童一学期完成两首奏鸣曲的其中一首已经很不错了,有些孩子一学期只能学一个乐章。只用了16天,张昊辰全部背完,并且按照比较正常的速度弹了下来。“我当时非常地惊讶,我就觉得这的确是一个天才嘛。”但昭义说。

天才本人对天赋却并不自知,提起往事,张昊辰“从来不觉得这是个事儿”,“我后来倒是觉得这是个事儿,因为我妈和我老师就会经常提到这个事儿,说这个不容易或者怎么样。”

因为远超同龄人的天赋,张昊辰频频打破各类比赛的最小年龄参赛获冠军的纪录。12岁时,他参加第四届柴可夫斯基国际青少年钢琴比赛,钢琴组决赛共6个选手,他排在后面出场。前面几个选手弹奏时大家觉得不对劲,钢琴好像很闷,“评委都普遍觉得这个琴有问题,都弹不出声音,但是他去演奏的时候,一下把声音弹出来了,所以那些评委也感觉到看来还是弹的问题,不是琴的。”但昭义回忆。那次比赛,张昊辰又以最小年龄拿了第一。

但昭义教会张昊辰如何让音乐具有“色彩”。“就是我弹一个音出来,它带有一种音响上的一种色彩”,张昊辰说,色彩分两大类,“水灵灵的声音”或者“特别厚重像木桩一样的声音”。但昭义对色彩的要求挑剔,他带着张昊辰一个音一个音地练,培养弹奏者的耳朵对音色的听辨能力,“他会训练你声音就是你弹一曲旋律的时候,要养成分开来一个耳朵,不是只听这个乐句的感觉,还要听每一个音出来的那个质感……”

2005年,15岁的张昊辰报考柯蒂斯音乐学院。柯蒂斯的录取率是全世界的艺术院校里最低的,一般只有百分之二到百分之三。钢琴学院有6位老师,录取名额非常有限,一位老师今年有学生毕业,新学年才能再招收一位。柯蒂斯音乐学院院长格拉夫曼对《人物》记者回忆,那年,张昊辰考试后,6位老师全票同意录取且都愿意招收张昊辰做学生。在全球115名考生中,他成绩最好。格拉夫曼亲自打电话给张昊辰,“恭喜,我们都选了你,现在由你来选一位老师吧。”张昊辰毫不犹豫选择了格拉夫曼。

人物:与上一代相比,你为这个行业带来了什么?

张昊辰:我并没有资格说我能够带来什么,我只是想保住一些我们这一代人在慢慢失去的东西。我想把它保持住,并且通过这个可能影响到周围的人或者更多的人,让他们认识到这些东西的可贵吧。

急着老去

乐评人田艺苗评价张昊辰:“他像那些早慧音乐家一样,急着老去,之后以漫长的时间用来逆生长。”

最近这一两年,张昊辰意识到一件事:以前自己不可控制地想要将对音乐“深刻”的追求“表现”给人看的倾向是非常错误的,他希望慢慢收回来,回到音乐本身—“朴素。”他用这个词形容。在采访中,他谈到肖邦曾经不满意李斯特弹他的作品,认为李斯特表现得太花里胡哨。张昊辰一度很不理解,敏感浪漫的肖邦作品最直观的表达就是花哨的。经过反复研究后,他发现,肖邦心中真正想要追求的音乐其实是朴素的,“我现在慢慢能看到那个东西了,觉得肖邦其实是追求一种淡的东西,追求一种均衡的情感。”再弹肖邦的作品时,张昊辰会淡化处理那些具有浪漫派表现力的部分,“这样更高贵,这样我觉得才让我其实更接近肖邦的灵魂。”

这种探索令张昊辰兴趣盎然,“如果生下来七八岁我就看到那个东西那就太没意思了。”他沉浸于这种对音乐的再发现,“突然有一段时间,好像原来觉得稚嫩的东西现在好一些了,哪怕只是好一个阶段,让我都觉得这个感觉特别享受了。”

2013年,23岁的张昊辰与83岁的指挥大师马泽尔合作。第一次彩排过后,马泽尔问张昊辰年龄,得到答案后,马泽尔一脸惊讶,“你演奏起来像是有50岁!”马泽尔赞叹,“这位才华横溢的年轻人将以荣誉捍卫古典音乐的尊严。”

张昊辰更喜欢马泽尔的第二句称赞,他捍卫了古典音乐的尊严。在成为职业演奏家后,张昊辰坚持自己的选曲安排,从不为取悦观众而改变曲目,他希望把观众“一步步带进来,然后再一步步带出去”。他也不过度追求认同感和外界评价,“说你弹得到底是像20岁还是像50岁,弹得像男的还是像女的,这些都无所谓。”

也因此,他丝毫不在意古典音乐界的竞争系统。这种个性来自于他从小对钢琴比赛的淡漠,“你放到大海里去游,在这个小河浜里竞争干什么?”刘立萍曾这样教育儿子。6岁时,张昊辰参加人生的第一次比赛,赛后,张昊辰问刘立萍,妈妈,今天我拿第六名怎么办?刘立萍说,我请你吃肯德基,张昊辰最爱吃肯德基。“那第五名呢?”“肯德基。”“第一名呢?”“肯德基。”“他说那一样的呀?我说当然一样啦,他一下就兴奋了。”宣布比赛结果,张昊辰是第六名,他开心地跑上台领奖。

唯独一次紧张是在克莱本大赛,“一想到名次,我就会告诉自己反正自己是年龄最小的参赛者,我之后有很长的路我又不是输不起,对不对?所以输赢就不重要了。”张昊辰说。在克莱本官方拍摄的纪录片里,张昊辰在等待比赛结果的两小时里一直在听iPod,“在听贝多芬吗?”《人物》记者问。“贝多芬当然很崇高,但是它激励起那个竞争心态。”他不喜欢,竞争心态像“心魔”—“听的是勃拉姆斯和巴赫。”

克莱本大赛结束后,张昊辰松了口气,“总算可以不用参加比赛了”。克莱本大赛是所有国际赛事中唯一由比赛机制保证给获奖者提供音乐会演奏合同的,它将获胜者直接推进职业演奏家生涯。“我比较懒,对于竞争性的这种东西更加持一种躲避的态度。”张昊辰说,正像当年他报考柯蒂斯音乐学院是母亲的强制推动,否则他会老老实实待在深圳学琴,“所以之后我很庆幸,觉得可以演出了,不干别的事儿了。”

“比赛从本质上来讲对音乐是一种亵渎。”张昊辰说,“你说想赢比赛未必完全是功利的,但是它可以变成一个功利的东西。”

纯粹

格拉夫曼一度担心传统中国琴童对比赛的盲目追逐会毁了张昊辰,“钢琴比赛是没有必要的恶魔,”格拉夫曼不喜欢比赛。但是,他谈到,中国人非常热衷参加比赛,这是年轻人获得成功的途径。“举个例子,中国人喜欢说,比如在明朝,谁谁谁的艺术是第一名。但是在法国没人会说,莫奈是第一名,或者说塞尚是第一名。”格拉夫曼之前的两个中国学生郎朗和王羽佳都不是靠比赛出名的,“其实很多人去参加了比赛,得了第一名,再过个三五年,就没人记得他是谁了。”

但张昊辰不会被遗忘,格拉夫曼说,这个孩子弹得越来越好。在美国,张昊辰学到的最重要的事情是“成为自己”,也是在这一时期,他逐渐清晰,未来要成为一名真正的钢琴家,一个具有思想性的艺术家。

像大部分追求纯粹的艺术家一样,张昊辰在现实生活中性格内向、缺乏自理能力,完全沉浸在自己的世界里。他不喜欢社交,开完音乐会就往酒店“躲”,但凡社交时间超过3小时,会感到强烈的生理饥饿,继而精疲力尽,必须睡一觉才能缓过来。为《人物》拍摄视频前,编导给他戴上耳麦,让他“说点什么”试试声音。“说点什么呢?”张昊辰低着头,开始碎碎念,“说点什么吧,说点什么吧。”没人示意他停下,他就不断地重复这句话,“说点什么吧,再说点什么吧,就说点什么好了。”

9月份,张昊辰回国演出间隙在上海录了一期《可凡倾听》,录完后,曹可凡要加张昊辰微信,张昊辰说自己还在用美国手机,在国内没有网络信号。曹可凡摇摇头,“这个微信的事情我跟你说啊,今天采访的活动,哪儿有演出的活动,你要非常及时地(更新),我给你看郎朗的朋友圈,”他打开自己的微信给张昊辰看,“你这样不行的,酒香不怕巷子深的年代过去了。”

在母亲刘立萍看来,张昊辰不善社交的性格阻碍了他的发展,“他们学校来好多指挥,我叫他去找那些指挥,说啥都不肯的,跟我说太不要脸了。”她特别着急,“他就喜欢在自己的世界里弹琴,不管别的问题。这个放在五六十年前倒蛮好的,现在这个世界多open 啊。”

“我天生就是一个比较内向的人,就是不会说话的这么一个人。”张昊辰不想改变,“对艺术比较纯粹的人,在生活中应该也是比较纯粹的。”他刻意保持“孩子气”,一种懵懂的状态,一种痴,“这种痴也就是我说的纯粹”。

张昊辰的偶像是拉度·鲁普。70岁的鲁普因超高的音乐造诣被称为当今在世最伟大的钢琴家之一。鲁普和张昊辰一样,也是克莱本的钢琴冠军。比赛结束后,鲁普以技艺未臻成熟为由拒绝了前往欧洲演奏,回到莫斯科音乐学院继续学业。

人物:30年后你所在的古典音乐领域会出现怎样的变化?

张昊辰:我希望在30年之后中国能够经历一个更加完整的完善的古典音乐的模式,因为现在毕竟才是一个新的浪潮打过来嘛,我们对于很多东西还是有一种像去 follow 一个 trend,作为一个流行的这么一个感觉。我希望当西方音乐更加融入中国社会的时候,达到一个无距离的文化融入,那我觉得这个是我更想看到的,30年之后一定会出现这么一个景观,这是我非常乐观的一个想法。

鲁普是任性的完美主义者,常常认为自己准备不足而取消演奏会。有一年在奥地利的28场巡演,鲁普取消了10场。现在,鲁普已经很少出来演奏了,“每年出来弹一二十场吧。”张昊辰说,他羡慕的不是鲁普的世界地位,而是他作为音乐家的自由,“想弹就弹,不想弹就玩。”

“我是钢琴家张昊辰”

已经有人将张昊辰比作下一个傅聪。傅聪是知识分子型的钢琴家,通达哲学、宗教、绘画、文学,音乐成熟而理性,充满诗性的思考。

但昭义回忆起有次带着张昊辰在欧洲巡演,主办方办了个展览,展出了一些法国艺术品照片。张昊辰发现一张照片图文不符。“他把它指出来了,并且主办方又把它改正,所以就是很多小的事情,作为他的老师真的是非常意外。”但昭义说,张昊辰经常和他从音乐谈到《易经》、柏拉图和亚里士多德的分歧、世界大战的起因、儒道思想与中国文化的发展方向、中国古典诗词与西方古典音乐共通的意境,这让但昭义惊叹不已,他用“个样”形容张昊辰,“确实就是非同一般”。

在周广仁心里,张昊辰的博学、成熟与理性确实让她想到自己这一代的钢琴家。她有一次和但昭义聊起张昊辰,“但昭义说,我就是看好这个孩子,他觉得从发展上来讲,这个孩子将来会与众不同的。我也说,我听了那么多演奏家比赛,这个孩子他将来会有一定作为的。”

在周广仁看来,这个“作为”指张昊辰将来可能会成为“真正”的钢琴家,而不是“会弹琴”,“一般会弹琴的现在人多了,但是他不太一样。”周广仁说,“他不一定是像现在很讨好人家的,他不在乎这些,他不一定在乎你多么热情地对待他,他就是一个做学问的人。”周广仁认为真正的钢琴家要反过来培养观众,她看到上一代钢琴家刘诗昆弹得那么好,但开音乐会时却没有观众。

与郎朗、王羽佳相比,作为格拉夫曼同门师弟的张昊辰在中国市场仍需努力,他每年在国内的演出只有10多场,今年的巡演也只有深圳、成都、北京、上海等几个城市。长期泡在音乐厅的乐评人柯辉观察到张昊辰的乐迷非常好辨认,安静、专业、对音乐有自己的看法、素质很好,“不一定表现出来多么狂热,但都喜欢了张昊辰很久,而且一看就是会一直跟着他跟下去的。”柯辉给张昊辰定的时间点是30年后,张昊辰偏向安静和哲思的演奏风格虽不能迅速吸引大众,但未来会持久,“你就是那么多柴火,是一把火烧完了还是慢慢地火让它烧得更长?真的是每个人的选择,昊辰持续投入燃料去燃烧自己这把火,不着急一两年的大红大紫。”

在柯辉看来,尽管国际古典音乐市场并不景气,但中国本身的钢琴演出市场还很广阔,在中国,约有1500万琴童做着钢琴家的梦,这在全世界都极其特殊。“张昊辰现在是琴童心中的偶像和英雄。”30年后—“他能成为一代宗师。”柯辉说。

1500万的中国琴童—在接受《人物》采访时,格拉夫曼也提到这个令他诧异的数字。他想起自己的经历,格拉夫曼是犹太人,3岁学习小提琴,4岁学习钢琴,7岁被柯蒂斯录取。那时,他发现很多在柯蒂斯学琴的学生都是来自东欧的第二代犹太人,家长希望通过音乐让孩子获得更好的生活。如今,中国也在重复这个过程,“很显然,中国1500万琴童中的很大一部分不会成为音乐家。”格拉夫曼说,“但是当他们长大,他们会知道关于音乐的知识,他们会成为有知识的观众。”

对张昊辰来说,古典音乐市场如何、琴童如何看他、未来如何都不重要,外在的喧嚣犹如浪潮,“不幸的是我们都处在这个浪潮里面。”张昊辰说,“我还算没有被这个浪潮打翻,还是知道自己该站在哪儿。”

让音乐回归音乐,让音乐家回归音乐家的使命,这是张昊辰理想的图景。他非常喜欢黑塞的小说《玻璃球游戏》,故事构建在一个未来的学术王国,主角的一生在这个学术王国里度过,拯救和宣扬人类的精神文明。这也是张昊辰憧憬的演奏家生活,“生活中没有非常复杂的事情……就想着好好生活,干自己想干的事情,艺术就是追求自己想追求的东西。”

在为《人物》录制视频时,张昊辰犹豫要不要以“钢琴家”的身份介绍自己,“这样好像太刻意?”他有些拿不准,记者建议用“纯粹的张昊辰”,他思量了很久,“也不好,这样讲就不纯粹了。”最终,他用清脆的声音一字一句地说:我是钢琴家张昊辰。

奥迪说

奥迪A6L:他打破了西方音乐界对中国钢琴家以手速闻名的偏见。人们总说,中国钢琴家就是手速快,技巧好,而他要为古典音乐赋予深刻的思想性。