宏观区间管理:原因、目标和挑战

2015-11-05李永宁

李永宁

摘要:新一届政府创造性地提出宏观经济区间管理的新理念,保持在7.5%的经济增长率和3.5%的通货膨胀率区间内大力推进改革,释放改革红利。显示新一届政府对经济增长与通货膨胀赋予同等权重,表明政府从经济增长为核心的年度宏观目标转到以改革为首要目标兼顾经济稳定的宏观调控回归,但是,宏观区间管理本质是中期指导,要求准确测算我国经济潜在增长率,提高短期和中期宏观经济指标预测,加强与市场沟通,明确改革步骤,加快推进改革步伐。

关键词:区间管理;经济增长;中期指导;通货膨胀

中图分类号:F202文献标识码:A文章编号:0257-5833(2015)01-0063-09

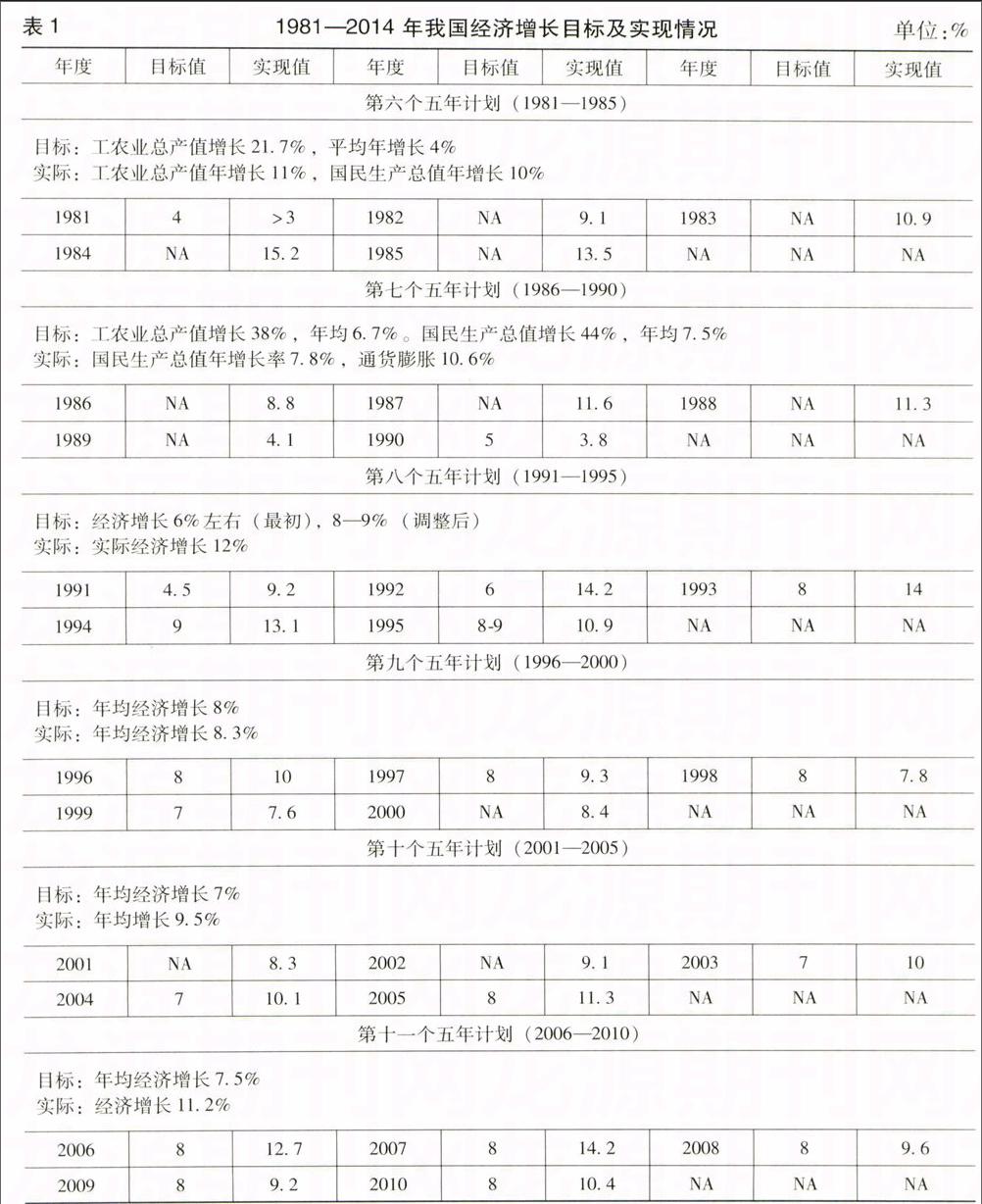

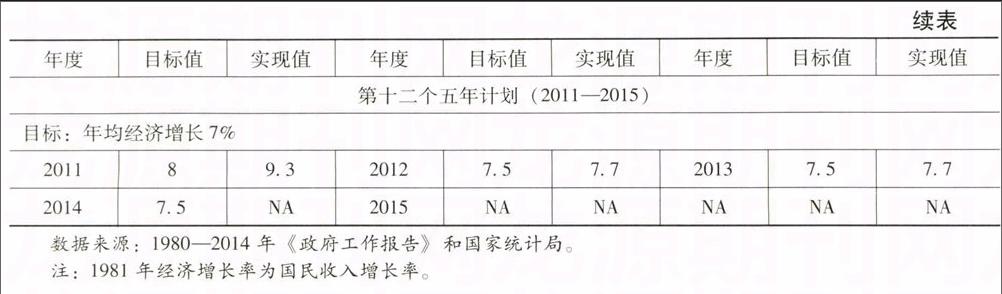

改革开放以来,我国政府不断探索宏观经济目标管理方法,主要在国家五年计划与十年发展规划等目标框架下进行“均值”或“弹性”年度分解。30多年来我国政府对宏观经济目标管理的演进可以分为三个阶段。第一阶段是改革开放---2005年,政府对五年计划目标任务的年度分解弹性较大,保障完成改革任务基础上适度调整各年经济目标,或者不制定(公布)年度经济目标。整个80年代除1980、1981年外《政府工作报告》都没有明确系统提出当年的经济增长、通货膨胀、就业和国际收支的任务。90年代至2003年《政府工作报告》也尚未系统提出全面的经济目标,各年经济增长任务调整也较大。第二阶段是2003年新一届政府上台,尤其是2005年以后,新一屑政府明确提出全面的宏观经济目标,制定了年度同定的经济增长任务。2005年《政府工作报告》指出:我国正处于重要战略机遇期,经济应有较快发展,但增长速度也要适当。政府2005年调高了当年的经济增长率,比2004年提高一个百分点,确定为8%,并从此固定。此后,政府不断加强对以需求管理为主侧重短期的宏观调控的手段,建立了以8%的年度经济增长率为核心目标的政府年度宏观调控体系。中国经济也进入了高速增长时期。表1可见,十一五期间我国经济增长速度最快,达到11.5%。第三阶段是2013年新一届政府上台,提出“区间管理”的新思路。本次金融危机爆发以后,世界经济复苏缓慢,我国经济经过30年快速发展也进入调整期,所谓“经济增速的换挡期、结构调整的阵痛期、前期刺激政策的消化期”。以8%的年度同定经济增长率为核心目标的年度宏观调控体系问题也逐渐显现,如对投资等政府刺激政策过度依赖.中共十八屑三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对我国宏观调控体系提出新的要求,“健全宏观调控体系,保持经济总量平衡,促进重大经济结构协调和生产力布局优化,减缓经济周期波动影响,防范区域性、系统性风险,稳定市场预期,实现经济持续健康发展” 为了贯彻十八届三中全会精神,促进经济结构调整,保证我国经济持续快速发展,应对后危机时代国内外复杂形势,新一届政府创造性地提出宏观调控的新思路,即“区间管理”。

一、“区间管理”释义

根据我国宏观调控的历史经验和我国目前面临的复杂的国际国内经济形势,我们认为“区间管理”理念包含以下几个层次的含义。

(一)区间管理目标是“通货膨胀”和“经济增长”年度实现值的组合管理

“区间管理”构建了经济增长和通货膨胀区间,下限是经济增速不低于7.5%左右,城镇登记失业率4.6%,上限是城镇登记失业率不超过4.6%,CPI不超过3.5%左右。在这个区间内,尽可能最大限度释放改革红利。2013年10月21日李克强总理对“合理区间”进行清晰的表述:“我们要引导市场预期,确定合理区间,下限是经济增速不低于7.5%左右,上限是CPI不超过3.5%左右……在这个区间内,尽可能释放改革的最大红利”。2014年政府工作报告正式系统对区间管理进行了表述,认为“面对跌宕起伏的经济形势,我们保持定力,明确守住稳增长、保就业的下限和防通胀的上限,只要经济在合理区间运行,就集中精力抓住转方式调结构不放松,保持宏观政策基本取向不动摇,以增强市场信心、稳定社会预期”。根据总理表述,我们认为,首先,政府对经济增长和通货膨胀设定的指标是年度目标,是年度实现值,而非年度预测目标,因此政府要通过适度的宏观调控政策保证目标实现。目标也不是月度、季度指标的预测或者实际值:目前,我国公布通货膨胀月度、季度和年度数据,而经济增长率只公布季度和年度数据,因此政府不一定严格要求各月、季通货膨胀,各季度经济增长都处于指标区间。原则上允许各月度、季度通货膨胀率,季度经济增长率围绕目标有所波动。其次,年度通货膨胀率和经济增长率都属于区间目标,即只要经济增长率在7.5%“左右”,通货膨胀率3.5%“左右”,可以认为实现政府经济目标。月度、季度数据围绕目标波动,政府要加快结构调整,即使季度数据出现一定波动,政府也不宜采取大规模刺激政策。再次,区间管理理念表明了新一届政府稳定经济基础,加快结构调整的决心。政府创造性地将结构调整和减缓经济波动的宏观调控政策合并为一,政府着力加快制度创新和深化改革,力争最大限度和较短时间内释放改革红利,为经济长远持续发展创造条件。最重要的是经济增长和通货膨胀的组合管理表明政府对7.5%的经济增长和3.5%的通货膨胀赋予同样的权重,不再惟经济增长决定当年宏观调控。

(二)“区间管理”要求提高政府对经济数据偏离目标的时间、幅度容忍度

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出要“坚持正确处理改革发展稳定关系,胆子要大、步子要稳,加强顶层设计和摸着石头过河相结合”。这表明,面对长期制约我国经济发展的难题,必须下定决心通过良好的制度设计,争取较短时间实现突破,为此需要政府勇敢承担短期经济增长下滑的改革成本,智慧处理改革中出现的复杂情况。

其实,我国一直存在两个“区间管理”。一是贯彻五年计划的区间管理,2005年之前弹性较大。二是实现年度目标的“区间管理”,其实是宏观调控。2005年以来,贯彻五年计划目标缺乏弹性,8%的年度经济增长目标其实是经济增长的“底线”管理。改革开放之后,1980年以来,我同政府各年对经济增长目标都会做出适度调整,这是在五年计划范围内的“区间管理”(见表1)。灵活调整经济增长目标可以适应各种冲击,保证五年计划完成,最重要的是保证改革目标顺利实现。如“八五”期间,经济增长目标设计为前低后高,1991年4.5%,1992年6%,1993年8%,1994年9%,1995年8%-9%。目前,我国也面临深化改革的繁重任务,政府经济增长目标管理可以借鉴八五计划时期的经验,允许经济目标在五年计划初期一定幅度下调,甚至可以允许较长年份经济增长目标大幅度偏离五年计划目标平均值,时间跨度为2年到3年偏离。政府工作重心转移到加快改革进程,释放改革红利,争取五年计划后期经济取得较快发展速度。可喜的是,十二五期间,2012年政府第一次下调了2011年的经济增长目标。

年度经济增长目标是年度实现值,政府原则上可以容忍季度实际数据一定程度偏离年度经济目标,只要不出现类似于定义“衰退”的连续2个季度经济增长率实际值与目标值之差小于零。表2可见,2008年第四季度、2009年1季度和2季度国内生产总值连续低于年度目标值,政府迅速出台了刺激政策。虽然2014年l季度、3季度经济增长率向下偏离目标,但偏离幅度较小,没有出现如2008年4季度以来的连续3个季度的偏离,因此可以认为处于目标区间。

(三)“区间管理”允许对经济增长速度做出适度下调

党的十八大报告提出“我国2020年要经济持续健康发展,转变经济发展方式取得重大进展,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比二0一0年翻一番”。按照报告要求,实现经济增长翻一番目标是建立在转变经济增长方式基础上的实现,是较高质量的经济增长。从2010年到2020年10年间,年度经济增长平均7.18%即可以实现目标,因此政府目前7.5%的增长目标有所保留,可以考虑适度下调经济增长目标。根据过去的经验与教训,虽然报告中指出转变经济增长方式较经济增长翻一番目标更为优先,但由于经济增长翻一番指标采用定量表述,相对更加透明,而转变经济增长方式目标定性描述,相对模糊。在面对不利经济冲击背景下政府可能要保证一定的经济增长速度,或者政府为了追求较高经济增长,弱化居于第一位的经济发展方式转变。如果经济增长方式转变在十年规划初期就取得突破性进展,释放的“改革红利”可能使得我国经济增长呈现前低后高、最终实现较高质量和较高速度的增长。因此,政府没有必要在深化改革的初期依然保持较高的经济增长率。更为关键的是由于我国过去几年增长速度较高,如果从2013年的经济总量计算,到2020年完成翻一番任务未来7年国内生产总值年均增长速度只需达到5.05%城乡居民人均收入翻一番目标,若假定未来人口增长趋势不变,则人均国民收入年均增长5.27%即可实现十八大确定的蓝图。当然,考虑到我国新实施的“二胎”计划生育政策,以及我国人口年度自然增长率变化较大,未来人口数量增长有加快趋势。假设未来7年人口自然增长率保持2009年以来人口年自然增长率低于0.5%的趋势,则未来7年国民总收入年均增长率需达到5.8%。如果未来出现0.6%的年度平均人口自然增长率,要求国民总收入年均增长率为5.89%。 未来0.7%的人口自然增长率,国民总收入年均增长率要求为6.01%。如果恢复到1998年以前l%的人口自然增长率,则要求的经济增长率为6.33%。由于我国国民总收人大体占国内生产总值的99. 5%左右,因此,未来七年6%-7%左右的国内生产总值经济增长率完全可以保证经济目标实现。

二、“区间管理”目标

区间管理的宏观调控新模式,标志新一届政府在国际社会有“唱衰中国”声音背景下稳定经济的决心和信心。也表明新政府主动调整投资推动、资源配置扭曲、房地产等虚拟经济推动的和以环境污染为代价的过高的经济增长模式的历史责任感。更重要的是显示了新政府推进改革的勇气和智慧,敢于对历史负责“啃硬骨头”,勇于蹚改革“深水区”执政理念。“区间管理”集中体现了政府执政理念的转变。

(一)区间管理模式要求以经济增长目标向以改革为首要目标并兼顾宏观稳定转变

党的十一届三中全会以来,改革始终是我国政府工作的主旋律。但由于政府管理经济理念不成熟,改革中难免产生阵痛,如20世纪80年代末的物价飞涨,90年代的下岗大潮,最近10年不断高企的房价。随着社会主义市场经济确立,国有企业治理体制完善,改革取得了巨大进展表4可见,2003年以前,向市场经济转轨的改革始终是政府工作的重中之重,经济增长是在完成改革任务之后才努力保证的目标。2003年以来我国改革取得了一定的成就,政府逐渐转向了对经济增长的重视,通过宏观调控保证较高的年度经济增长目标。《政府工作报告》中关于改革的内容逐渐减少,甚至一些领域的改革停滞。2004年以来虽然都制定8%年度经济增长目标,但各年都以超额上年目标为任务。2003年9.1%,2004年9.5%,2005年9.9%,2006年10.7%,2007年11.4%。地方政府由于政绩考核等因素,采取一切措施推动经济增长,各省制定的经济增长目标普遍高于全国水平,经济发展也以超越上年实际经济增长率为目标。政府宏观调控围绕年度经济目标,主要是年度经济增长目标展开。由于对经济增长的“渴望”和依赖,政府认为只有较高的经济增长速度才能化解社会矛盾,因此一旦经济下滑刺激政策立即出台。

但是,我国依然是转轨国家,完善成熟健康的市场经济体系仍然没有建立,体制机制矛盾依然突出,关键领域改革不彻底必然影响经济持续发展。因此,本届政府提出未来中国经济增长的红利是“改革”。为了保证改革平稳有序进行,政府提出托底的“区间管理”新理念,以长期改革促增长,短期以防止改革产生的阵痛影响社会稳定。政府核心是将改革放在更加突出的位置,同时通过区间管理为核心的宏观调控防止经济过度波动,减少经济波动的阵痛,以及改革产生的不必要冲击。中央政府合理确定适度的经济增长速度,不再鼓励经济高速发展。7.5%左右的经济增长底线(或者更低)表明政府不再追求过高的经济增长速度,但严格坚守保证就业的增长底线。政府将集中精力解决制约经济长远发展的体制机制等领域改革,深化市场化改革,释放改革红利,理顺经济关系,贯彻十八届三中全会深化改革的战略规划。也只有深层次改革取得成功,释放经济持续发展的新增长点和活力,才能减少我国经济增长对刺激政策的依赖。这表明,政府工作将进入以改革为核心兼顾宏观稳定的宏观调控新模式。

(二)区间管理目标要求调整政府偏好,从经济增长占优向经济增长和通货膨胀同重转变

2004年以来我国政府逐渐提出了年度四大经济目标。四大经济目标的次序依次是,经济增长第一,就业目标第二,通货膨胀目标一般为第三,国际收支平衡目标政府不够重视。现实中,一方面,由于经济形势复杂多变,经济中出现不利的供给冲击使得年初制定的经济目标可能难以实现但为了保证经济增长目标,政府往往以牺牲其他目标为代价。2013年新一届虽然仍然将通货膨胀摆在第二重要位置,但同时将其与经济增长构成管理区间。区间调控模式表明政府对具体的通货膨胀和经济增长给予同等重要的位置,经济增长7.5%以下和通货膨胀3.5%以上都是政府不能忍受。区间管理将经济增长、通货膨胀和失业率目标构建为统一的目标区间体系,表明政府不再以宏观刺激政策牺牲物价稳定目标换取经济增长曰标实现,这将有利于创造一个物价稳定的宏观经济环境。

(三)区间管理是宏观调控理论的重大创新,要求从点目标管理向区间目标管理转变

日前,各国不论信奉市场还是信奉政府十预,都选择宏观调控。干预的模式有汇率目标制度,如小型经济体香港和新加坡,东南亚等同家也曾经实施过同定汇率目标制度.即以汇率稳定为曰标调控宏观经济。20世纪90年代以来,两方国家实施通货膨胀目标制度,通过著名的泰勒规则,保证通货膨胀和经济增长目标实现,2004年以来我国实行以经济增长目标制度为核心的多目标管理体制,以年度经济增长目标决定当年宏观调控工具、手段和步骤。但是,现有目标管理都是点目标调控,没有考虑各个目标之间的动态关系,而且相机抉择地给予各目标在不同时期不等的权重。区间管理理论和实践的最大创新是明确将7.5%的经济增长率和3.5%的通货膨胀率作为政府宏观调控目标,两个不同的目标进行组合管理,构建年度期限,赋予具体目标同等权重,向社会表明政府对两个具体目标的平等偏好,真正体现了《中国人民银行法》第三条“货币政策同标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长”.体现了如2013年《政府工作报告》中提出“加强主要目标统筹平衡”的理念。同时,我国政府在目前通货膨胀远远低于政府目标,经济增长率处于目标区间背景下也拒绝采取扩张性经济政策刺激经济增长,表明新一届政府放弃短期菲利普斯曲线所揭示的经济增长和通货膨胀替代关系,坚信长期菲利普斯曲线存存,坚信通过改革释放经济增长活力。

(四)区间管理模式表明政府放弃了盲目救市的思维惯性

过去,经济一旦出现不利冲击,“保增长”成为各级政府主旋律(1997年亚洲金融危机之后政府呼吁保“八”,2007年经济危机之后政府也要求“保增长”),2010年以来,我国经济增速连续13个季度下滑,国际上“唱衰中国”的声音不时泛起,一些人呼吁中国政府救市。区间管理理论以政府主动下凋经济增长目标,表明政府不再追求过高的经济增长率7.5%左右的经济增长目标也接近我国潜在经济增长率,表明政府保持经济稳定的决心和依据,最大限度稳定市场预期,保证市场对中国经济增长的信心。

三、“区间管理”模式的挑战

(一)“区间管理”要求准确测定我国潜在经济增长率,加强短期和中期宏观经济预测

十八届三中全会要求提高宏观调控的“前瞻性”,核心足提高对宏观经济的预测能力 新一届政府确定7.5%,的经济增长目标,新增城镇就业1000万,3.5%的通货膨胀目标均为年度目标,事后实现值。为此,首先要科学测算我国潜在经济增长率。目前经济学家普遍认为未来10年左右中国经济潜在经济增长率依然较高,但是需要进一步深化改革实现。因此,政府确定7.5%的年度经济增长目标处于我国潜在经济增长率范畴。

其次,由于经济政策存在滞后,经济决策所依据的经济数据也有一定滞后。为了保证经济目标处于区间范围,区间管理理念要求实时跟踪经济增长、通货膨胀和失业率等指标的动态变化,加强预测,根据经济运行情况及时制定前瞻性政策,迅速出台经济政策,保汪经济指标实现值始终处于区间管理范围 。经济增长率预测,日前同际主要机构都预测2014年我国经济增长处于政府目标范围。2013年12月,《中国经济蓝皮书》预测中国2014年经济增长率7.5%,通货膨胀2.8%;中国人民大学2014年2季度预测我国2014年度经济增长勉强可以达到7.5%,通货膨胀2.6%:国际货币基金组织2014年1月预测我国当年经济增长率7.5%,4月预测仍然为7.5%,通货膨胀3%,失业率4.1%。2014年7月调高经济增长率到7.7%,2014年10月调低到经济增长率为7.4%和通货膨胀2.3%。

同时,由于货币政策,财政政策等影响通货膨胀和产出的滞后期限存在差别,现实中,我国经济增长率公布季度数据,而通货膨胀可以公布月度数据,因此要分别研究短期、中期和长期预测,构建不同期限的预期体系,综合判断。

(二)区间管理模式比美英等国远期指导复杂,对宏观调控能力要求更高

本次危机中,为了恢复经济,同时防止通货膨胀,西方一些国家实施远期指导的货币政策美国构建通货膨胀中心值和失业率的区间组合,2012年底美联储宣布只要通货膨胀率在2.5%以下,失业率在6.5%以下就不会改变零利率政策。失业率和通货膨胀采取上限目标,核心只是刺激经济我国区间管理组合实质是“中期指导”,设定经济增长下限7.5%,通货膨胀上限3.5%,两者都采取中心值。通货膨胀上限和经济增长下限组合,表明政府既要防止经济过度下滑,也有防止经济过热。最关键的是,美国远期指导没有达到目标的时间期限要求,而我国中期指导要求在较短的一年之内实现目标,期限较短。因此,要求政府对经济政策拿捏要十分准确,政策力度、节奏要精准把握,不能打“组合拳”,要防止过犹不及。

(三)区间管理模式下创新政策工具可能造成预期扰乱,要加强与市场沟通

目前,我国经济处于进一步深化改革的时期,问题多且复杂,因此预期管理不同于西方宏观渊控,简单的只是政府债券购买的规模、减少的数量等力度选择问题,增加或者减少债券购买等的节奏和时机选择问题。面对我国复杂的经济局面,政府必然会出台各种创新的政策工具。为了防止市场出现不必要的扰动,要加强与市场沟通,包括与金融市场和居民及企业界沟通,防止市场误解经济政策。新的政策工具出台需要有恰当的市场辅导,防止出其不意的市场扰动。

(四)区间管理的目标是以改革实现经济结构调整,宏观调控必须实施定向管理

十八届三中全会要求提高我国宏观调控的“针对性”,防止强刺激政策,要在保证区间管理目标稳定框架下实施定向的经济结构调整。针对性要求主要依靠改革办法,更多运用市场的力量,宏观政策有针对性地实施“喷灌”、“滴灌”,精准发力,在调控上不搞“大水漫灌”二如中央银行的定向降准,微刺激中的涉及民生的棚户区改造,改变两部落后地区的铁路网建设。但是,市场经济资本逐利性不可避免,为了防止“喷灌”、“滴灌”等涓涓细流可能汇聚流向“低洼处”,要严格设立防火墙,坚决保证政策落实到位。定向调控必须保证力度适中,若调控过大,可能一定程度等于“大水漫灌”。由于定向调控依赖于行政措施,必须保证责任制落实。

(五)宏观调控新模式影响企业个人行为,要及时监测行为变化

日本2013年的经济振兴计划,核心及最关键是改变个人和企业过去多年来形成的通货紧缩习惯,产生通货膨胀预期。美国远期指导也以恢复企业和个人的消费、投资信心为目标。我国制定7.5%较低的经济增长目标和3. 50/c的通货膨胀上限,核心是要引导企业做好经济一定程度下行的准备,但也要企业充分相信经济下行幅度有限。经济增长和通货膨胀目标组合表明政府对通货膨胀同样高度重视,即不会出台牺牲物价稳定实现经济增长的强刺激政策。面对经济增长下调,而对政府对通货膨胀的高度重视,面对政府经济结构调整的决心,面对精准发力的微刺激政策,企业只有适应性调整自己的行为和预期,经济结构调整涉及的关键企业要及时转变经营策略,政府通过一定的“社会政策托底”帮助企业和相关员工完成转型。如果企业和个人对经济增长和通货膨胀等预期能始终处于政府引导的范围,则区间管理会取得预期的积极效果。

(六)区间管理最大风险是失业和系统性金融风险

美国次贷危机的最深刻教训是宏观稳定不一定能保证金融稳定,而金融不稳定可能出现在宏观经济稳定背景下,且会深刻影响宏观稳定。目前,由于我国城市化进程还在启动,农村劳动力转移存在城市选择的不确定性,农村转移劳动力在省域之间存在巨大流动性。跨省农民工流动有利于各省不同步的经济结构调整,减少总体的结构性失业,一定程度降低总体失业率。同时,由于我同产业结构加速从制造业到更加吸收劳动力的服务业提升,因此失业问题不会困扰我国经济稳定 目前,我国经济中最大的宏观风险是泡沫化严重的房地产和金融风险。而政府经济增长和通货膨胀目标实现不能保证金融稳定,因此必须对金融系统的风险给予足够的重视,加强风险预测,正确识别局部风险和系统风险,政策上允许局部风险出现,隔离局部风险向系统风险转化,坚决防止系统性金融风险。

(七)区间管理模式要求必须加快改革步伐

区间管理制定了经济目标的底线,核心是为改革结构调整创造时间。但是,区间管理毕竟不是“经济常态”。最终经济要回归到深化体制机制改革取得明显成效,经济结构调整实现,由微观主体“唱大戏”自主决定的“宏观经济常态”,即微观主体决定的经济增长速度,党的十八大制定了建党100周年的宏伟目标,因此在未来的7年左右时间经济结构调整要加快速度,明确I I标,制订时间表。而且,由于世界经济复苏缓慢,国际政治军事形势复杂,我国周边环境不断恶化,这些因素可能一定程度上干扰我国的经济发展,对经济增长造成一些冲击,一旦政治军事形势恶化,或者经济指标大幅度冲出区间范围,远离目标,则政府区间管理难度加大,结构调整更不会提上日程。

结语

2003年以来,我国政府宏观调控手段日渐成熟。但是,宏观调控的目标往往以年度目标为中心,更多年份以超越上年经济增长速度为调控的主要目标。年度调控在保证当年经济社会任务的同时可能积累了经济发展中的深层次矛盾,一定程度上将问题后置。为了保证经济持续发展,政府宏观调控应该着眼于经济周期,宏观短期微调以熨平经济波动为目标,而不是试图一年年维持已经变化了的经济增长趋势。政府应该减少对具有对需求管理特点的短期宏观调控政策依赖,主要要利用创造供给面的“改革”手段。创造经济长期增长的“改革”红利,通过改革形成我国经济持续发展的长周期和稳定向上的趋势。创造“供给”面变化的改革要求政府放弃年度调控目标,建立具有更大弹性的年度经济增长目标,即以政府任期、经济周期为目标或者五年计划为目标的具有较大弹性期限较长的调控目标体系。

区间管理新理念提出标志着我国向建立以改革为首要任务兼顾宏观稳定的宏观调控目标体系的回归。作为渐进转轨国家,改革是始终伴随社会进步的任务,同时作为有序转轨的国家,也只有在一定的经济增长和物价稳定条件下才能保证改革任务平稳顺利完成,“区间管理”的集中体现了中央改革与稳定的战略意图。