读经进体制再观察

2015-11-04杨军

文_杨军

读经进体制再观察

文_杨军

要不要读经,说是近代中国百年最大的公案也不为过。

现行的读经运动,自上世纪末南怀瑾、王财贵等先生发愿推广以来,各类私塾性质的童蒙馆、读经班方兴未艾。据说,类似机构现在全国已达到3000家以上。而在体制内学校,由于国家对优秀传统文化教育的推动,经典诵读、国学启蒙也成为许多学校的特色课程或辅助性德育手段。如本刊曾报道过的发源于甘肃乡村的伏羲教育、广州天河区的经典教育都是其例。

和华德福与公立教育融合的尝试相比,读经教育可说有先天的优势,因为它是完全本土化的探索。但正因如此,其所受争议和诟病往往大过任何一种西方教育经验的移植或实验。

读经运动的迷思

读经教育的论争很大程度上可能都归因于新文化运动以来中西之争、古今之争的延续。

如最近一次,本刊记者参加的宁波儿童文化论坛,讨论《孝经》,与会嘉宾就明显分出了两派,来自北京十一学校的魏勇老师认为,从历史进步角度,孝经内容已经“过时”了。而深圳大学的徐晋如教授则指出,我们现在对传统经典存在太多误解,而且《孝经》“不应该由孩子去读”。(参见本文后的论坛实录)

一方面,人们倾向于承认传统的合理性,另一方面,当我们试图用现代(或西方)教育话语体系检讨传统时,很多概念要么殊异要么就是根本缺位的。如对传统文化精华糟粕的二分法,文言文和白话文、成人和儿童本位的二元对立等等。两种话语反复纠缠不清。

今年4月,澎湃新闻就报道了北京的一位家长明确向学校提出申请:“我们的孩子应该有不背《弟子规》的权利。”在申请信中,这位家长上网看了大量专家意见后得出结论:《弟子规》非国学经典,而是培养顺民的工具,学校不应将其列入校本课程。两天后,学校最终与他达成妥协:校本教材不变,但他的孩子可以暂时不背。比较有意思的是,那位学校校长也对家长透露了自己的困惑:现在小学推广国学有些“疯”,要评比要考试,有时老师和学校也不知所措。诚然,这位家长和校长的话都道出了现在公立学校推行读经教育的普遍困境。

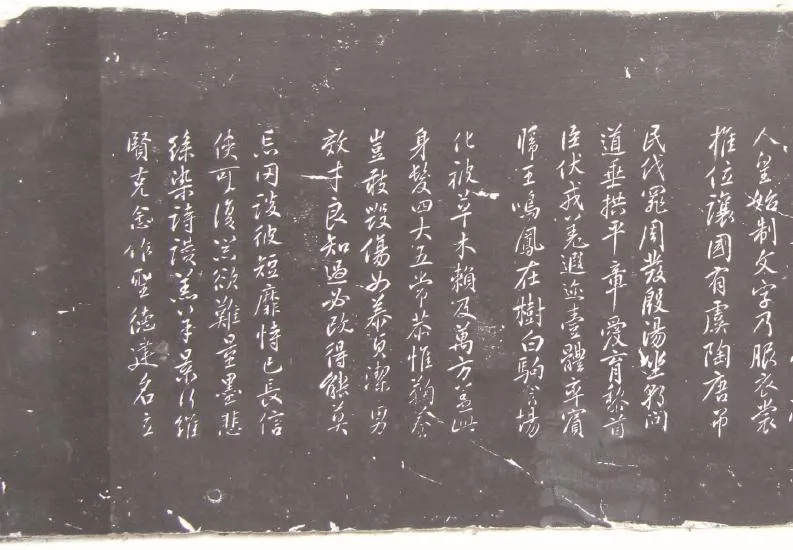

1912年,民国第一任教育总长蔡元培提出废除读经的改革措施

正如最近王财贵先生在一次采访中说:读经这两个字不能随便喊的。现在所谓“国学热”,倒更像是新闻效应。“实际上你去学校看,有多少人在教国学?纵使有许多学校读《弟子规》,它跟读经类似,对学生对社会已有相当好的影响,但还不是真正意义的读经。”他更希望学校能做做“老实读经”的实验,“不是从《三字经》读起,要从《论语》读起。”

本刊记者在采访很多学校也发现,和民间读经相比,公立学校的困难不仅是师资和课程设置问题,而且常常因为应试惯性而变成形式主义,脱离了与家庭教育的联系。

教育者们在潜意识里总有一种刻板倾向,即如果读经教育是好的,那么一定可以通过某种形式来进行量化评价。因此,在推广者指南或媒体报道中,我们不难读到这样的描述:读经的孩子在识字、作文、表达等方面的能力都显著超越了未读经的孩子;很多读经的孩子变得乖巧、听话、懂事了。随后,这些不太严谨的统计学描述又重复成为批评者反对读经的证据。比如,读白话文经典或古诗词也同样可以得出类似的统计学结果,读经变得乖巧是一种完全成人本位的教育观、是扼杀孩子天性的等等。

↑ 晚年南怀瑾移居苏州,建立太湖大学堂,致力传播传统文化。图为2012年6月南师与太湖大学堂首届毕业生合影留念

→ 2015年3月28日,王财贵在美中实验学校夏令营为家长讲座

↓ 2011年,龚鹏程国学院六艺体验营,学员在研习弓道

事实上,读经进体制真正推广的困难,所面临的最大考验正是整个社会的理解和接受能力。从2004年,知识界就因读经引起了文化保守主义大争论。如五四系学者薛涌对蒋庆推广《中华文化经典基础教育诵本》的批判等等。随后,许多民间读经机构也经常面临“非法办学”的困境。

读经运动二十年,能从儿时读到少年时代的孩子都属少数。无论他们是否读完私塾,现在都要面临继续教育。读经教育在学校推广本身不容乐观,现在却又面临民间读经孩子重返体制的问题。台湾学者龚鹏程先生在接受采访时就曾感慨,读经教育很容易在“路口打转,原地徘徊”。他在2010年开办国学院,如今也有意识地去招收那些经历过读经教育的青少年学生。

但是,对于大部分孩子,他们仍然要面临已经“有点无法适应的现代学校体制”。由此,读经运动进体制,如何能够在小学、中学、大学都形成一个连贯衔接的体系,也显得更加迫切。

天地人伦为经

有时,当我们提及读经、经典,论战双方都不自觉地陷入了一团语言学迷雾。如上文,我们已意识到混用“经”字和“经典”这个词带来的语义困难。

在一般观念中,读经之“经”常常指汉代五经,或唐宋之际形成的十三经,或范围再大一点可扩展为《四库全书》的经部。

但是,当我们以西文“Classic”对译“经典”一词时,这个意义就变得极为宽泛。“Classic”原义“第一级的”“典型的”“权威的”,除了专指古希腊、罗马的典籍(古典)外,指涉几乎囊括了所有学科知识。而在传统语义中,“经”既不等于“经典”,更不等于现代的“Classic”。

古文“经”通“巠”,原义指织布的纵线,以纵线为经,是有纬线。以《易经》言,经即不易。而此不易之经,也只是至变之中,借得其不变之则(郑玄)。故《易·系辞》言:“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣,动静有常,刚柔断矣。”在道家是“归根曰静,静曰复命”,在儒家则是“天命之谓性,率性之谓道”。儒道殊途同归。

所谓“经”,推究至极,则无非天人合一。《说文》曰:经者,常也。所谓经者,便是天地人伦之常理常识。也唯有述此天地人三才之常理常识者,才可谓经。故孔子说:不学诗,无以言。不学礼,无以立。五经为经,而经部以下,历史诸子文集道经佛经皆以天地人为演绎,各有变化而已(如易经之变易与简易)。换言之,这就是中国文化道统传承的源流。

现在有反对读经者,以为只要古诗词和白话文可以替代,其实是舍本逐末。为何历代有大诗人出世,为何白话时代与古典阅读产生了如此巨大的语言隔阂,归根结底,很大程度上都取决于我们对文明是否自觉。

五经成为儒家经典,有人说,这显然是汉代独尊儒术的结果。关于这个定论,历史界早有明确回应。事实上,与其说儒家核心地位的形成是独尊儒术之结果,倒不如说是其原因。详诸历史,所谓独尊儒术的政治在中国社会不仅从未形成,反而有汉以来,以儒家伦理为基础,构成了社会之大,三教九流才得以相生相成不断合流。

唐宋之际形成的儒家十三经。除五经外,又补充了孝经、论语、孟子等。其中最大者是孝经。“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也。”儒家以孝道为天地人伦之大经,而在道家、佛家也以之劝世。如道教的《太平经》《报父母恩重经》《太上感应篇》等经典皆说尽孝,“孝与不孝,其义如是”云云。而在佛家,如《梵网经》《盂兰盆经》亦谓“孝为至道之法,孝名为戒,孝为制止。”将孝顺父母看成念佛行人之基础。

龚鹏程先生在《国学入门》自序写道:我自己对于做学问有个基本看法,那就是什么都该由国学传统中发展出来。故国学非一门专业、一个科目,而是各种学问之土壤。

正是作为天地人伦大经的孝道成了三教合流的核心。这样的合流不应仅仅看作传统社会融合之妥协,而且是中国人对文明源流自觉的结果。故王阳明在《训蒙大意》说:古之教者,教以人伦……今教童子,惟当以孝弟忠信礼义廉耻为专务。所谓尽心之学都是明伦之学,明伦之外无学也。

由此,我们知道,这正是古人读经之本末。读经天然是和人伦合一的,读经之本源在家教。这正是如今学校推行读经教育普遍忽略的。

儿童要成为“大人”

在对读经教育的批判中,最为严重的一种莫如成人本位。与之相对应的即是现代非常流行的儿童本位教育观。这是很奇怪的观念,因为当我们在传统话语中找不到儿童本位的对应概念时,传统文化就合理地被当作“成人本位”。

如薛涌在批评蒋庆时就称读经是蒙昧的文化保守主义,“读经派对孩子的态度,实际也是他们对待老百姓态度的一个投影。他们觉得自己是权威,别人要等着他们教导。”学前教育学者王立华批评《弟子规》说:“弟子规要求孩子无条件的服从长者,凡事都以长者利益、需求为先,幼者只有绝对服从和顺从……”

2015年1月11日,上海嘉定区某学校举行孝敬文化节,800多学生集体为父母磕头,并拔下白发留念,引发巨大争议

随后,王立华还举了一些例句。如“‘亲所好,力为具;亲所恶,谨为去’,这个也片面,父母喜欢的,孩子就去做,父母厌恶的,孩子就不要做!一切要以父母的爱憎为标准,难道孩子就不能有自己的喜好和意愿了吗?”类似引证大多如此。

这些阐释看起来几乎有些无厘头,却在很大程度上代表了现在很多反读经学者和老师对经典的解读。这不仅忽略了文句的固有语境,也忽略了韵文写作的文法。韵文的文义具有整体性,在一句之内,它常常概括描述普遍情况,是无法断章取义的。比如《论语》的语录形式,其中很多断语都必须还原具体语境,并通观全篇做互文理解。事实上,这也是“经”的一般写法。

式中,L为训练样本数,参数p的设置同样需要从数据中估计所得,具体方法为:对实测数据直方图进行拟合估计α的值,选择合适的p使得p

中国传统在“经”之外,历代都有许多注、疏、经义阐释,阐释的目的正是使“经”在现实中得到应用,其对应的是“权”,所谓反经用权。如《朱子语类》:经有不可行处,而至於用权,此权所以合经也。所有的反并非为了去对立、打倒、破坏,而是最终归于常道。读经原本也该有这样反的态度。

古人阐释经义,作成“三百千”这样的蒙书,其目的恰恰不是为了用规矩来束缚孩子、使孩子服从,而是给孩子发展天性提供一条路径。因为儿童的天性就是反经的,“乐嬉游而惮拘检”。就好比我们小时看西游记、武打片,喋喋不休的问题总是到底谁更“厉害”、谁是好人谁是坏人。古人认为,读书根本倒是要让孩子“趋向鼓舞”。鼓之舞之,让他去经受,把他身上的“气力”使出来。王阳明说:诱之歌诗,以发其志意;导之习礼,以肃其威仪;讽之读书,以开启知觉。诱之、导之、讽之,就是成人和儿童的对等关系。儿童的天性是一个反,成人便有一个权,来回相鼓舞。

所以,传统教育讲孝顺父母,也讲事父母几谏。讲“父为子纲,夫为妻纲,而哪吒和樊梨花都把来反了。汤武革命则反了君为臣纲。”(胡兰成语)三纲五常原本就是对等关系,是要行而不是从。

从这个意义,我们再回头审视,中国传统文化到底是儿童本位还是成人本位呢?其实正是我们人为地将成人与儿童二元对立,才得出这样的伪问题。正如王财贵先生在《新儿童本位论》说:我们要真的尊重儿童——是尊重眼前这个可以长大的儿童。中国人看儿童也是看做“大人”。

西方现代教育讲儿童身心发展阶段论,中国传统也讲“女七男八”。女孩七年一个大变化,男孩八年一个大变化。我们是把人生作为一个整体来对待。他是孩子,是兄弟,而且将来也要成人,为人父母,怎么可能只是一个儿童?

《中庸》说:仁者,人也,亲亲为大。大人便是将要尽其性、尽人之性、尽物之性,赞天地之化育,最终与天地参的人。儿童将成其为大人,而大人者,也不失其赤子之心。

识字是识“言”

前段时间,笔者在某学校听了一节国学英语课。国学加英语,确实噱头十足。但细究其内容,我发现,这节课最大的问题还是在语言上。当老师每次在屏幕上打出英语,让学生举出其对应的古文时,课堂下多半是寂静无声的。

古代识字教材如千字文正是对诗经传统的模拟

实际上,现代话语体系和传统话语体系之间的巨大隔阂,在汉语跟外语之间尤其巨大。中国经典中的许多概念都无法与外语精确对译。比如当时那位老师举出的“仁者无敌”一句,她的对译是:The benevolent has no enemy。意思就变得相当古怪。且不说“仁者”既非简单的“慈善的人”,“仁者无敌”更非说仁者没有敌人。这句话原典在《孟子·梁惠王上》。孟子说“地方百里而可以王”,其实仁者并非真的没有敌人,只是他内心无敌。这就是传统讲的“内圣外王”。

这些话,以形式逻辑加以理解,几乎完全没有道理。但我们若理解“二”“人”“仁”“亲”的语言源流,便容易明白。二的两划代表天地,也即两仪阴阳。老子说:“道生一、一生二、二生三,三生万物”。三便是二中多一画,表示天地人。仁者从人从二,意思便是俯仰天地之间,能贯通天地人伦的人。所以,这几个字,在古代汉语的发音是极为相近。(注:古音略为二njis;人,njin;仁,njin;亲,shin;敬,kieng。)

现在很多学校的读经,常常狭义化为读三百千、弟子规,乃至一味死记硬背。实际上,这或多或少模糊了识字和读书的关系。如三百千、弟子规,多半都是古代私塾用来识字和发蒙的教材,而非真正的“经”。古代私塾老师教学生识字,诵读三百千,一年时间便能熟识两千多字。其中含义,一是作为此后读经“开讲”的基础,另一作用就是形成汉语的通感。

华德福孩子的汉字

这种所谓通感,便是能从太极阴阳、天地人伦的“现象”中直觉汉语的源流变化。孔子说诗可以立言,其根本就在“诗可以兴、可以观、可以群、可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名”。所以,识字并不是单纯的记背,而是识“言”,有“言”而后才有“语”。《说文》:直言为言,论难为语。

以此考察古人常用的蒙学教材,我们便会发现一个有趣现象,这些教材多半都是以韵文写成,而且多半是三言、四言。这样的编撰体例,正是对诗经传统的模拟。

诗经有三种典型的文法:赋、比、兴。赋为直言,比为对言,兴为借言。直言,直接铺陈事实。对言,就是以两种事物形成对照或类比。借言就是先说一物,引起另一物,间接的类比。三种文法的关系就是《易传》所谓“易有太极,太极生两仪,两仪生四象”。在中国人眼中,万事万物都如太极阴阳一样,是相生相成的。所以,表示一事物(阴)的词就必然与表示另一事物(阳)的词相对照,形成赋比兴。可以说,有赋比兴,才有诗歌的平仄、抑扬、顿挫、对仗、对联,才有“借物抒情”“借景抒情”,形成了此后中国文学变化万千的“意象”传统。

再反观《千字文》《蒙求》《声律启蒙》《幼学琼林》等蒙学经典,都莫不是采用赋比兴这三种文法对事物名词的关系加以排列梳理,从天地到人事娓娓道来。于是儿童诵读,他起先对天地人事万物便有整体观照,知道“天地、玄黄、日月、盈昃、寒暑、来往、父母、兄弟、尊卑、孝悌”是这样的相亲相敬,而他所处的世界才有一种生动。

《文字蒙求》说:“蒙养之时,识字为先,不必遽读书。能识二千字,可读书。”因在这两千字,天地人伦之大经都在其中了。现在有人研究抽象出“集中识字法”,教儿童单纯记诵字词,其实恰恰是本末倒置。如果不识天地人伦,识字再多,也是无益。