大庆葡西油田古1区葡萄花油层物源分析

2015-11-03马世忠牛东亮曾冰艳张金岩董玉婷

马世忠, 牛东亮 , 曾冰艳 , 张金岩 , 张 月 , 董玉婷

(1.东北石油大学 地球科学学院, 黑龙江 大庆 163318; 2.中国科学院 地质与地球物理研究所, 北京 100029;3. 河北省煤田地质局 第四地质队, 河北 张家口 075100)

大庆葡西油田古1区葡萄花油层物源分析

马世忠1,牛东亮1,曾冰艳2,张金岩3,张月1,董玉婷1

(1.东北石油大学 地球科学学院, 黑龙江 大庆 163318; 2.中国科学院 地质与地球物理研究所, 北京 100029;3. 河北省煤田地质局 第四地质队, 河北 张家口 075100)

葡西油田属于大庆外围区块,勘探开发程度相对较低,为了确定葡西油田古1区块葡萄花油层沉积物源供给方向及砂体展布和延伸范围,结合葡西油田古1区的区域地质背景,对重矿物组合分布及ZTR指数大小、碎屑岩轻矿物成分特征及矿物成熟度相对大小、沉积砂体含量特征等进行研究分析,并通过对开发区密集井网精细解剖,得出单河道砂体延伸展布方向,进而对研究区葡萄花油层进行物源分析。结果表明,葡西油田古1区及外扩的葡萄花油层沉积时期受西北物源控制明显。

葡萄花油层; 葡西油田古1区; 物源分析; 重矿物; 轻矿物; 单河道砂体

0 引 言

物源方向代表了古水流方向,控制了砂体的展布和延伸范围,物源分析在整个盆地的沉积和构造演化中都具有重要作用[1-5]。葡西油田葡萄花油层已经投入开发,随着开发程度不断深入,产油量逐渐递减。对该区姚家组沉积体系与物源方向缺乏透彻的认识,难以对沉积相带、砂体规模及其延伸展布作进一步精细研究,在一定程度上制约了油气勘探的步伐。从已往研究成果来看,葡西油田古1区葡萄花油层可能存在物源方向的主要有:北部、西部、西南等方向。存在一定的分歧:许凤鸣等[6-7]认为松辽盆地北部在姚家组一段沉积历史时期主要受北部物源和西部物源控制;王超[8]对该地区研究,认为葡萄花油层受北部物源及西北和东北两个分支的控制;李松凯等[9-10]认为研究区受西南物源控制。笔者开展对葡西油田古1区及其外扩葡萄花油层重矿物特征、砂岩厚度和砂地比、石英、长石、岩屑等轻矿物分布特征,开发区密集井网解剖单河道方向进行研究,试图明确研究区内葡萄花油层沉积时期的物源方向,进而确定研究区内存在的物源体系。

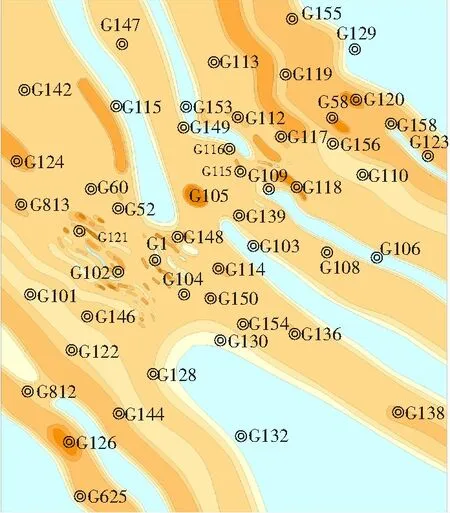

1 区域地质背景

松辽盆地是中国东北部具断坳双重结构的大型中新生代的陆相沉积盆地,是中国陆上油气资源最为丰富的巨型含油气盆地[11]。葡西油田位于黑龙江省肇源县和杜尔伯特蒙古族自治县境内,南起新肇油田,北至高西油田,东临大庆长垣葡葡花油田,西接他拉哈地区和英台地区,是一被断层复杂化的扭曲鼻状构造。位于松辽盆地北部中央坳陷区、齐家—古龙凹陷南部,其东为大庆长垣的葡萄花构造,其西为古龙向斜[12-13]。葡萄花油层属于白垩系上统姚家组姚一段,厚约60 m,岩性为灰色及灰绿色泥岩、灰色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、棕灰色油斑泥质粉砂岩、粉砂岩和灰棕色油浸、含油粉砂岩呈不等厚互层。属三角洲前缘亚相沉积,与下伏地层呈假整合接触。葡萄花油层储层以薄层和薄互层为主,储层薄且发育不稳定,砂岩钻遇率较低,连续性差,多为孤立的透镜状砂体。白垩系姚家组地层沉积地质历史时期主要受北部依安水系和西北齐齐哈尔水系的控制,同时也受长春水系西部和西南两个分支的影响[14-15]。萄西油田地理位置见图1。

图1 葡西油田古1区块地理位置

Fig. 1Geographical location map of G1 region in Puxi oilfield’s G1 region

2 重矿物分析

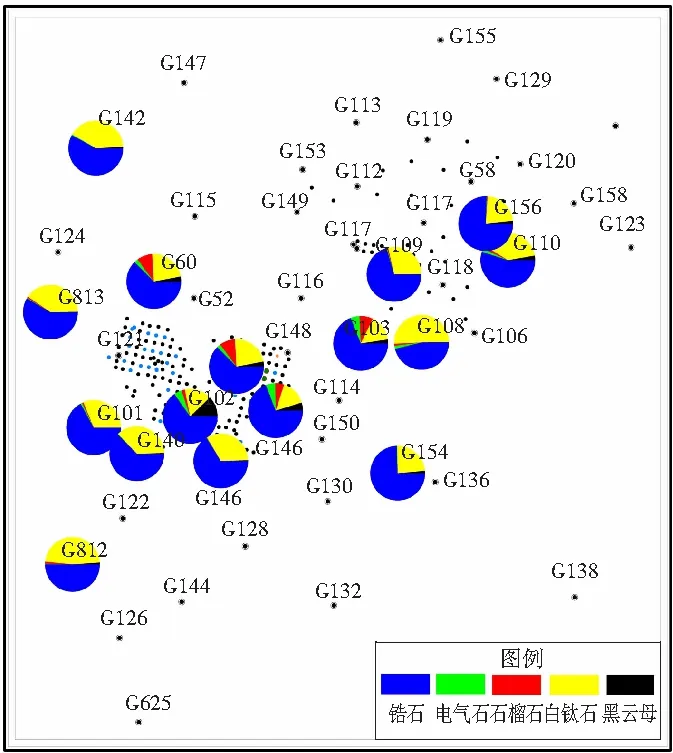

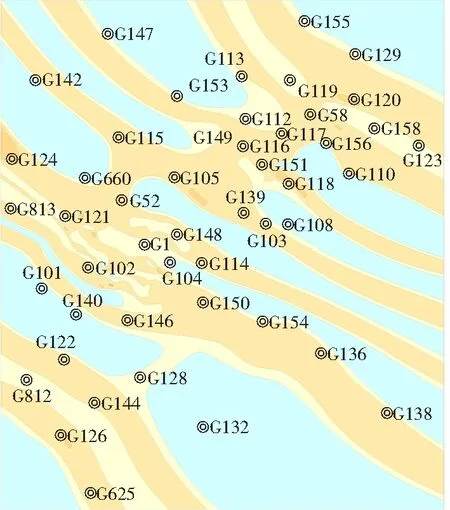

重矿物分析在物源分析中具有重要作用[16-17]。通过对研究区16口井313块重矿物样品分析,研究区葡萄花油层锆石质量分数最多,超过40%,白钛石、菱铁矿质量分数分别为17%和11%,重晶石、锐钛矿、黄铁矿的质量分数介于5%~10%,金红石、电气石、绿泥石、石榴石、绿帘石、黑云母、褐铁矿、赤铁矿、磁铁矿质量分数均小于5%,鲕绿泥石、辉石、板钛矿、泥石类酸盐、黝帘石、十字石、榍石、刚玉、角闪石、锡石等重矿物质量分数很少,均不超过1%。结合已往对松辽盆地内重矿物的研究情况及研究区实际特征,选取锆石、电气石、石榴石、白钛石、黑云母五种矿物绘制葡萄花油层重矿物组合平面分布,如图2所示。全区重矿物数据井分布较为分散,虽然各井之间同种重矿物质量分数存在细微差异,但各井重矿物组合特征基本相似:锆石质量分数最多,介于50%~70%,白钛石质量分数介于15%~30%,其他三种重矿物所占比例相对较少,电气石质量分数绝大多数井小于2%,仅G103井超过5%,石榴石、黑云母质量分数较电气石更少。不同物源沉积的地层所含重矿物组合特征不同[11,17],进行物源方向研究时,通过不同重矿物的组合特征区分不同来源的物源。在该区对葡萄花油层进行重矿物数据鉴定的探评井分布较分散,不同探评井重矿物组合特征基本相似。因此,可判定该区在葡萄花油层组地层沉积时期,主要是单只物源的供给影响,其他方向的物源不存在或影响很小,可以忽略不计,但主物源的方向需要根据其他方法进一步判定。

图2 葡萄花油层重矿物分布

Fig. 2Heavy mineral distribution map of Putaohua reservior

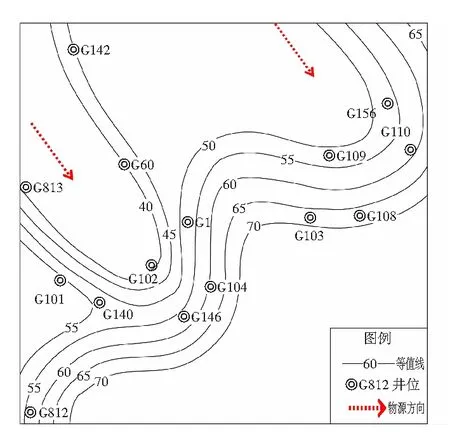

在重矿物随水搬运的过程中,稳定重矿物逐渐富集[4,16-18]。ZTR指数是指重矿物中最稳定的三种矿物,即锆石、电气石和金红石占透明重矿物的质量分数,ZTR指数值的变化趋势能够指示研究区物源的方向,ZTR指数值越高代表重矿物的成熟度越高,离源区距离较远。依据研究区重矿物资料绘制研究区葡萄花油层ZTR指数等值线,如图3所示。研究区葡萄花油层ZTR指数介于50%~80%,西北处ZTR指数较小,反应西北处重矿物成熟度较低,东南处ZTR指数较大,重矿物成熟度较高。ZTR指数由西北向东南方向增加,沿此方向稳定重矿物质量分数增加,离源区越来越远。

综合分析,根据全区重矿物特征的相似性,可以判定研究区受单一物源的控制,根据ZTR指数的相对大小,进一步确定物源供给方向是北西—南东向。

图3 葡萄花油层ZTR等值线

3 碎屑岩轻矿物成分分析

母岩风化产生的碎屑物质风化稳定性差别很大,它在流动搬运过程中成分会发生很大变化:在流水搬运过程中因为流水及流水的酸洗作用,不稳定成分要继续遭受风化、破坏,甚至转变为更稳定的新矿物。因此, 随着碎屑物质被流水搬运的时间和距离的增长,其中的不稳定成分逐渐减少,稳定成分逐渐富集[19]。

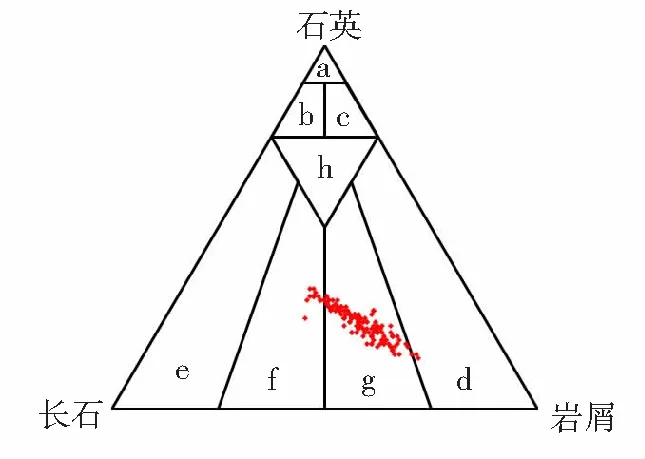

根据研究区18口井315个样品的碎屑岩薄片鉴定数据分析,研究区石英质量分数占轻矿物总和的23.89%,长石类轻矿物和碎屑类轻矿物所占的比例分别是29.99%和46.12%,该区碎屑岩以长石岩屑砂岩为主(84.32%),少量石英砂岩(10.78%)和岩屑砂岩(4.9%),在轻矿物中石英质量分数Q最稳定,长石F和岩屑L不够稳定[20],从整体上看,研究区轻矿物不稳定成分相对较多。葡萄花油层岩性三角图见图4。

a石英砂岩; b长石质石英砂岩; c岩屑质石英砂岩;d岩屑砂岩; e长石砂岩; f岩屑质长石砂岩;g长石质岩屑砂岩; h长石岩屑质石英砂岩

Fig. 4Lithology triangle map of Putaohua reservior

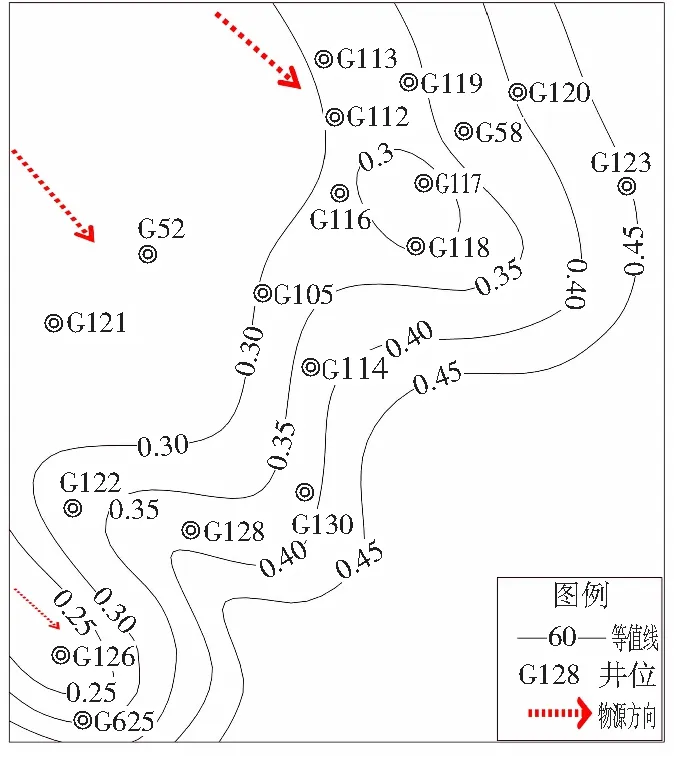

随着搬运距离增加,长石和岩屑的质量分数相对降低,石英的质量分数相对增加。矿物成熟度[Q/(F+L)]是稳定成分和不稳定成分的相对比值,其数值越大,矿物成分成熟度越高,距离源区则相对较远。根据研究区薄片鉴定数据资料分析,绘制研究区葡萄花油层矿物成熟度等值线,如图5所示。研究区矿物成熟度Q/(F+L)介于0.25~0.45,西北部矿物成熟度相对较小,向东南方向逐渐升高,反应研究区西北部不稳定的轻矿物成分质量分数相对较多,距离物源区相对较近。沿北西—南东方向不稳定成分逐渐减少,相对更加稳定的轻矿物成分不断富集,距离源区越来越远。因此,通过碎屑岩轻矿物成分分析,研究区受西北物源控制。

图5 葡萄花油层矿物成熟度等值线

Fig. 5Mineral maturity contour map of Putaohua reservior

4 沉积砂岩含量分析

根据研究区309口井的葡萄花油层砂岩数据绘制研究区油层砂岩等值线,见图6。

图6 葡萄花油层砂岩等值线

研究区葡萄花油层在沉积时期主要可划分为七个砂岩条带:G155→G120→G58→G97-126;G93-132→G101-134→G101-144→G112→G117→G118;G147→G105→G139→G108;G142→G115→G60→G52→G150→G154→G136→G138;G124→G02→G140→G128;G122→G144;G126→G625。砂岩条带的发育代表着古水流的发育,从砂岩条带方向上看,沉积砂岩主要自西北而来,砂岩厚度最大出现在G169-S94,厚度可达23.5 m,G159-108、G152-84、G147-S78、G105的厚度也较大,均超过20 m,全区的平均厚度约为11 m。 研究区砂岩厚度西北部厚度较大,主要沿西北向东南方向上减薄。造成砂岩厚度如此变化的原因是由于该区沉积物源来自西北,研究区西北部处于河流上游,水动力强,携带物质多、粗碎屑物质多,水流向西南方向流动过程中,水动力减小,这些颗粒就沉积下来,形成了砂岩厚度“西北厚、东南薄”的砂体展布格局。

砂地比在一定程度上更能反应物源方向,砂地比即砂岩总厚度与地层厚度的比值。理想模式中,水系向湖盆中注入,因此在上游方向,砂岩厚度相对大,而地层厚度相对小,在下游或湖盆中,砂岩厚度小,而地层厚度大。砂地比等值线如图7所示。由图7可见,砂地比分为七条条带,条带展布方向为北西—南东向,全研究区砂地比数值介于0~0.4。反应研究区物源由西北而来,砂地比与砂岩厚度基本一致。

图7 葡萄花油层砂地比等值线

Fig. 7Sandstone ratio contour map of Putaohua reservior of Putaohua reservior

砂岩厚度及砂地比含量特征的变化说明沿着西北—东南距主物源区的距离逐渐增大,搬运距离变远,物源供应能力下降,恰好对应于研究区的物源供给方向,即研究区主要受西北物源控制。

5 解剖单河道方向与物源分析

5.1解剖单河道方向

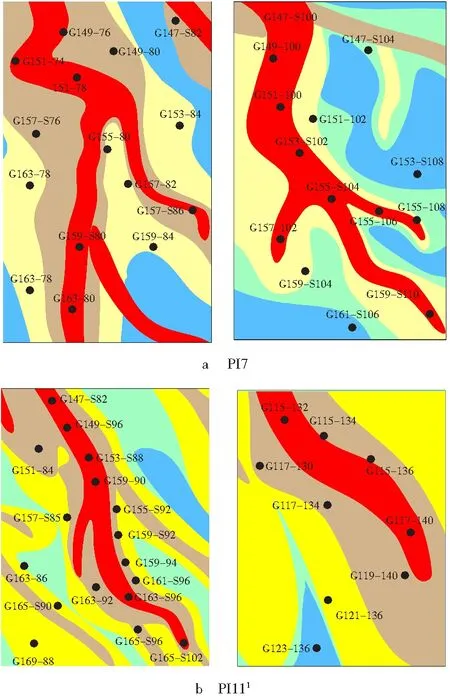

葡萄花油层为三角洲分流前缘亚相沉积,根据不同曲线特征,区分出河道等七种沉积微相,如果在河道两侧七种沉积微相都发育,则在河道两侧由内向外依次对称展布席状砂主体、席状砂、席内缘、席外缘、分流间湾,逐层判断各井单层沉积微相类型,寻找平面上连续发育、延伸方向唯一确定且延伸较远的河道微相,其延伸方向即古水流方向,如图8所示。

图8 重点沉积时间单砂体解剖示意

Fig. 8Single sand body anatomical diagrams of key depositional time unit

PI7、PI111是葡萄花砂体发育最好的两个沉积时间单元。图8a中,在PI7古1开发区存在两条连续发育且延伸特别远、延伸方向唯一确定的河道:G147-S74、G149-76、G151-74、G151-76、G151-78、G151-80、G157-80、G159-80 八口井钻遇该河道,在河道两侧G163-78、G159-S76、G157-82、G159-S82、G159-84等多口井钻遇席状砂主体,G155-S102、G157-98、G159-S104、G159-S106、G159-S108等井钻遇大面积席状砂,再向外,G161-S84、G163-86、G121、G157-S72等井钻遇席内缘;G147-S100、G149-100、G151-100、G153-S102、G155-S104、G157-S106、G159-S110等七口井钻遇该河道,河道两侧G147-96、G147-S108、G147-110等井发育席状砂主体,G155-S102、G157-98、G159-S104、G159-S106、G159-S108等井发育席状砂、再向外G157-S104、G157-S108、G153-S110、G153-S112、G151-104等井钻遇席内缘。图8b中,在PI111也存在两条连续发育且延伸特别远,延伸方向唯一确定的河道:G147-92~G149-S96~G153-S88~G155-90~G159-S92~ G163-S96~G165-S102等13口井钻遇该河道,在河道两侧,G147-92、G149-82、G153-84、G155-88、G157-88等井发育席状砂主体,G153-82、G155-84、G157-86、G157-S85、G159-94等多口井发育大面积席状砂,再向外G157-84、G161-S88、G169-S93、G165-S104、G167-S108等井发育席内缘;G115-132→G115-134→G115-136→G117-138→G117-140五口井钻遇该河道,河道两侧G117-130、G117-134、G119-140、G115-138、G121-140等多口井发育席状砂主体,G119-134、G121-136、G123-138、G118、G113-136等多口井发育大面积席状砂。

这些河道砂体都是沿北西—南东方向展布,且西北部的河道砂体相对于东南部厚度更厚、曲线形态幅差更大,应属于河道上游。河道两侧砂体厚度逐渐减薄,幅差也在逐渐变小,与河道砂体的区别明显。因此,通过对开发区密井网平面沉积微相精细解剖,精确确定河道单砂体为北西—南东展布方向,河道砂体方向对应古河流方向,即研究区沉积物受西北物源体系控制。

5.2物源体系分析

通过重矿物组合分布、ZTR指数、轻矿物成分、沉积砂岩和河道单砂体等参数的分析,研究区受西北方向单一物源的影响。因此, 葡西油田古1区块葡萄花油层沉积物的主要来源是西北部的齐齐哈尔水系,其他水系不影响研究区沉积或影响很小。

6 结 论

(1)研究区重矿物组合分布特征基本相同,研究区受单一物源控制;西北部ZTR指数较小,矿物成熟度也相对较小,且ZTR指数和矿物成熟度都由西北向东南逐渐增加,西北部不稳定碎屑岩成分含量相对较多,更靠近物源区。

(2)研究区沉积砂体展布呈现条带状,且为“西北厚,东南薄”的展布格局;重点时间单元单河道砂体延伸较远,展布方向唯一确定为北西—南东方向,研究区沉积砂体展布和延伸受西北物源控制。

(3)综合重矿物组合分布、ZTR指数、轻矿物成分特征、沉积砂岩含量及单河道砂体展布方向,葡西油田古1区沉积物主要受自西北而来的齐齐哈尔物源体系的控制。

[1]徐亚军, 杜远生, 杨江海. 沉积物物源分析研究进展[J]. 地质科技情报, 2007, 26(3): 26-32.

[2]赵红格, 刘池洋. 物源分析方法及研究进展[J].沉积学报, 2003, 21(3): 409-415.

[3]乔建新, 邓辉, 刘池洋, 等. 鄂尔多斯盆地北部晚古生代沉积-构造格局及物源分析[J]. 西安石油大学学报: 自然科学版, 2013, 28(1): 12-17.

[4]张金岩, 孙雨, 田晓雷, 等. 松辽盆地扶新隆起带北部新庙西—新北地区扶余油层物源分析[J]. 科学技术与工程, 2014, 14(26): 200-204.

[5]杨仁超, 李进步, 樊爱萍, 等. 陆源沉积岩物源分析研究进展与发展趋势[J]. 沉积学报, 2013, 31(1): 99-107.

[6]许凤鸣. 古龙地区姚家组一段层序地层学与隐蔽油气藏研究[D]. 大庆: 大庆石油学院, 2008.

[7]黄薇. 松辽盆地古龙凹陷中段葡萄花油层精细层序划分与沉积相研究[D]. 北京: 中国地质大学, 2010.

[8]王超. 葡西地区葡萄花油层成藏规律研究[D]. 大庆: 大庆石油学院, 2009.

[9]李松凯. 齐家古龙凹陷内部四区块成藏规律研究[D]. 大庆:大庆石油学院, 2010.

[10]孟庆庆. 古137区块PI组沉积体系及单砂体空间分布[D]. 大庆: 东北石油大学, 2012.

[11]孙雨. 河流三角洲体系高分辨率层序地层与岩性类油藏成藏规律研究[D]. 大庆: 东北石油大学, 2010.

[12]牛彦良, 周永炳, 刘国志, 等. 葡西油田葡萄花油层凝析气藏及成因分析[J]. 大庆石油地质与开发, 2004, 23(4): 24-25.

[13]边岩庆, 杨青山, 杨景强. 葡西油田油水层识别[J]. 大庆石油地质与开发, 2006, 25(6): 108-111.

[14]侯启军, 冯志强, 冯子辉, 等. 松辽盆地陆相石油地质学[M]. 北京: 石油工业出版社, 2009: 166-189.

[15]丛琳, 马世忠, 付宪弟, 等. 三肇凹陷东部姚家组一段物源体系分析[J]. 中国地质, 2012, 39(2): 436-444.

[16]余烨, 张昌民, 张尚锋, 等. 惠州凹陷新近系珠江组物源方向研究[J]. 断块油气田, 2012, 19(1): 17-21.

[17]李珍, 焦养泉, 刘春华, 等. 黄骅坳陷高柳地区重矿物物源分析[J]. 石油勘探与开发, 1998, 25(6): 5-7.

[18]张立强. 白音查干凹陷锡林好来地区下白垩统物源分析[J]. 断块油气田, 2011, 18(4): 429-432.

[19]朱筱敏. 沉积岩石学[M]. 4版.北京: 石油工业出版社, 2008: 23-24.

[20]刘杰, 操应长, 樊太亮, 等. 东营凹陷民丰地区沙三段中下亚段物源体系及其控储作用[J]. 中国地质, 2014, 41(4): 1399-1410.

(编辑徐岩)

Provenance analysis on Putaohua reservoir in Puxi oilfield’s G1 region, Daqing

MAShizhong1,NIUDongliang1,ZENGBingyan2,ZHANGJinyan3,ZHANGYue1,DONGYuting1

(1.School of Geosciences, Northeast Petroleum University, Daqing 163318, China; 2.Institute of Geology & Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China; 3.Fourth Geological Team, Coal Geological Bureau of Hebei Province, Zhangjiakou 075100, China)

This paper is devoted to a study in response to the relatively low level of exploration and development as occurs in Puxi oilfield, one of ambient blocks in Daqing. This study is done by determining the provenance supply direction, the sand spreading extent and the range of Putaohua reservoir in Puxi Oilfield's G1 region; analyzing everything from regional geological background of study area, heavy mineral traits, the composition of light mineral to the amount of sedimentary sand body; and using the result of the sand bodies of single riverway derivedg from dense well web. The results show that Putaohua Reservoir in Puxi oilfield's G1 region is subjected to an obvious control by northwest provenance.

Putaohua reservoir; Puxi oilfield’s Gu1 region; provenance analysis; heavy mineral; light mineral; sand bodies of single riverway

2015-07-27

国家高技术研究发展计划(863计划)项目(2013AA064903);国家科技重大专项项目(2011ZX05006-005)

马世忠(1963-),男,河北省沧州人,教授,博士,博士生导师,研究方向:沉积学、油气田开发地质,E-mail:dl91829@126.com。

10.3969/j.issn.2095-7262.2015.05.014

TE122.2

2095-7262(2015)05-0531-06

A