黄芩抗菌作用物质基础研究

2015-11-02雷蕾杨秦予

雷蕾 杨秦予

(陕西省友谊医院,陕西西安710069)

·实验报告·

黄芩抗菌作用物质基础研究

雷蕾杨秦予

(陕西省友谊医院,陕西西安710069)

目的观察黄芩提取物及分离的化合物的抑菌效果。方法醇提法对黄芩进行提取,对提取物用不同溶剂进行萃取,对萃取物进行分离和纯化,得到了4个化合物并进行结构鉴定,对不同提取物和化合物进行体外抑菌实验。结果黄芩乙酸乙酯和正丁醇提取物在质量浓度为1 mg/mL时对大肠杆菌有一定的抑菌作用,千纸层素-A和黄芩素对大肠杆菌也有一定的抑菌作用。结论千纸层素-A和黄芩素是黄芩抗菌作用的物质基础之一。

黄芩抗菌黄芩素千纸层素-A

黄芩(Scutellaria baicalensis Georgi)是临床中最常用的中药之一,具有清热燥湿、泻火解毒、凉血止血的功效。文献中对黄芩抗菌作用研究主要集中在黄芩水溶性黄芩苷类成分,而黄芩中的脂溶性抗菌成分研究较少。笔者以70%的乙醇对黄芩进行了提取,再以硅胶分离得到了黄芩不同极性的部分,并对这些部分进行了体外抗菌活性筛选。现将对黄芩脂溶性抗菌成分的研究报告如下。

1 材料与方法

1.1试药与试剂黄芩采购自西安市万寿路药材市场,经鉴定为黄芩属植物黄芩的干燥根;无水乙醇、石油醚购自西安试剂厂;乙酸乙酯、正丁醇、石油醚购自南京市鑫宏发化工有限公司;蛋白胨、酵母提取物购自Oxid公司。

1.2实验仪器垂直流动超净工作台,上海智诚仪器制造有限公司;303型数显温控电热恒温培养箱,锐锋制药机械有限公司;RE-522旋转蒸发仪,上海亚荣生化仪器厂。

1.3菌株E.coli BL21,购自中国食品药品检验所。

1.4黄芩的提取与粗分离取黄芩1 kg,适当粉碎后放于自制的浸泡缸中,向其中加入3 L 70%的乙醇,室温浸泡7 d后将提取液取出,再加入3 L 70%的乙醇室温提取2次,每次7 d。将3次的提取液合并,在旋转蒸发仪上减压浓缩,回收溶剂,得到浸膏。称取黄芩浸膏100 g,加200 mL水使其分散均匀。将混悬液加入到1000 mL的分液漏斗中,分别用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇进行萃取。每次200 mL,重复3次。合并每部分的萃取液,进行减压浓缩。分别得到黄芩的3种不同极性的混合物,用来进行抑菌实验。

1.5乙酸乙酯萃取物分离称取黄芩乙酸乙酯部分20 g,用硅胶湿法装柱,进行柱分离。以石油醚∶乙酸乙酯15∶1作为起始的洗脱剂,依次调整洗脱剂的比例为15∶1,12∶1,10∶1,8∶1,6∶1,5∶1,4∶1,2∶1,1∶1,最后用甲醇将柱子冲洗并收集洗脱液,合并含有相同组分的洗脱液,回收溶剂,共得到5段不同极性的混合物,用作下一步的抑菌试验。

1.6柱分离后第2段和第4段的分离1)称取第2段100 mg丙酮溶解,进行拌样。用硅胶湿法装柱,以氯仿∶丙酮(10∶1)开始进行洗脱。等到第1个黄色色带完全下来后并且洗脱液没有颜色时,将洗脱液换成5∶1进行洗脱。对洗脱液进行TLC分析,合并含有相同成分的洗脱液。将合并液减压浓缩后再进行TLC检测。本次分离得到了2个化合物,分别编号为化合物1和2,质量分别为25 mg和40 mg,用作下一步的抑菌试验。2)称取第4段100 mg用丙酮溶解,进行拌样。称取20 g的硅胶放于烧杯中,加入200 mL石油醚后搅拌除气泡并进行装柱。上样,以氯仿∶丙酮(8∶1)为起始,依次调整洗脱剂的比例为8∶1,6∶1,4∶1,2∶1进行洗脱。收集洗脱液并进行TLC检测,合并相同部分的洗脱液,对合并液进行减压浓缩。得到了两个化合物,分别编号为化合物3和4,质量分别为20 mg和25 mg,用作下一步的抑菌试验。

1.7体外抑菌试验将大肠杆菌接种到含有蛋白胨和酵母提取物的固体培养基中,将含有黄芩提取物的滤纸片(d=0.2 cm)贴到培养基中,37℃培养24 h后测定抑菌圈的直径。黄芩提取物以水为溶剂,若不溶于水,以10%的吐温-80作为助溶剂,以氨苄青霉素作为阳性对照组,以10%的吐温-80溶液作为阴性对照。

2 结果

2.1黄芩不同提取物的抑菌结果见表1。从结果中可以看出,黄芩乙酸乙酯和正丁醇层对大肠杆菌有抑菌作用较强,石油醚层基本没有抑菌作用。乙酸乙酯层柱分离后的活性主要集中在第2段和第4段,分离得到化合物1和化合物4相比另外两个化合物的作用较强。

表1 黄芩不同提取物的抑菌结果

2.2化合物的结构确定

2.2.1化合物1的结构鉴定1H-NMR(CDCl3,400 MHz)δ:12.5(1H,s,5-OH),7.91(2H,m,2’,6’-H),7.57(3H,m,3’,4’,5’-H),6.69(1H,s,3-H),6.45(1H,s,8-H),4.04(3H,s,OCH3)。EI-MS:[M]+m/z 284,[M-CH3]+m/z 269,[A1-CH3-CO]+m/z 139。

经过与文献对照分析[1],发现该化合物与黄芩中千纸层素-A(oroxylin-A)的氢谱和质谱数据一致。因此鉴定化合物1为千纸层素-A。结构见图1。

图1 千纸层素-A的结构

2.2.2化合物2的结构鉴定1H-NMR(CDCl3,400 MHz)δ:12.39(1H,s,5-OH),7.33(1H,t,J=8.4Hz,4’-H),6.73(1H,s,3-H),6.66(1H,d,J=8.4 Hz,3’-H),6.58(1H,d,J=8.4 Hz,5’-H),4.10(3H,s,OCH3),3.94(3H,s,OCH3),3.91(3H,s,OCH3),3.85(3H,s,OCH3)。EIMS:[M]+m/z 374,[M-CH3]+m/z 359。

经过与文献对照分析[2],该化合物与黄芩中黄芩黄酮-Ⅱ的氢谱和核磁数据一致。因此,该化合物为黄芩黄酮-Ⅱ。结构见图2。

图2 黄芩黄酮-Ⅱ的结构

2.2.3化合物3的结构鉴定1H-NMRR(CD3COCD3,400 MHz)δ:12.23(1H,s,5-OH),10.42(1H,s,3-OH),7.46(1H,t,J=8 Hz,4’-H),6.91(2H,d,J=8 Hz,3’,5’-H),6.41(1H,d,J=1 Hz,6-H),6.36(1H,d,J=1 Hz,8-H),5.99(1H,d,J=4 Hz,2-H),5.10(1H,d,J=4 Hz,8-H)。EI-MS:[M]+m/z 304。

通过与文献对照[3],该化合物与反式5,7,2’,6’-四羟基二氢黄酮醇的氢谱和核磁数据一致。因此,化合物3为5,7,2’,6’-四羟基黄酮醇。结构见图3。

图3 反式5,7,2’,6’-四羟基黄酮醇的结构

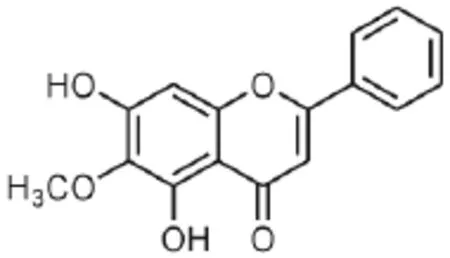

2.2.4化合物4的结构鉴定1H-NMR(CD3COCD3,400 MHz)δ:12.75(1H,s,5-OH),8.07(2 H,m,2’,6’-H),7.60(3 H,m,3’,4’,5’-H),6.76(1 H,s,3-H),6.69(1 H,s,8-H)。EI-MS:[M]+m/z 270。

通过与文献比较[4],该化合物与黄芩素的氢谱和质谱数据一致。因此,化合物4的结构鉴定为黄芩素。结构见图4。

图4 黄芩素的结构

3 讨论

黄芩中的化学成分比较复杂,从黄芩中已经分离并鉴定了295种化合物[5],其主要有黄酮类[6]、生物碱本实验通过对黄芩提取物进行体外抗菌作用研究,对黄芩乙酸乙酯层进行纯化得到了4个化合物,分别为千纸层素-A、黄芩黄酮-Ⅱ、5,7,2’,6’-四羟基黄酮醇和黄芩素。体外抑菌实验表明,千纸层素-A和黄芩素有一定抑菌作用,表明这两个化合物是黄芩体外抗菌作用的物质基础之一。但千纸层素-A和黄芩素的作用都比混合物的作用弱,可能是由于混合物中的抗菌作用是多个化合物共同作用的结果。

类[7]、环烯醚萜苷类[8]、挥发油等化学成分,现代药理学研究表明黄芩具有抗肿瘤[9]、抗菌[10]、抗氧化[11]、保肝和镇惊的作用。研究报道中关于黄芩的抗菌作用主要为黄芩提取物、黄芩苷等,而黄芩中具体的抗菌物质研究较少。

随着细菌的耐药性不断增强,传统的抗生素筛选方法进展比较缓慢,从天然产物中开发抗生素就显得尤为重要。许多中药都具有一定的抗菌活性,然而成分比较复杂,许多抗菌的有效成分还不明确。本研究为从黄芩中寻找新的抗菌药物提供了依据,尽管研究表明千纸层素-A和黄芩素有一定抑菌作用,但具体的抗菌机制还有待进一步研究。

[1]肖丽和,王红燕,宋少江,等.滇黄芩化学成分的分离与鉴定[J].沈阳药科大学学报,2003,20(3):181-183.

[2]徐丹洋,陈佩东,张丽,等.黄芩的化学成分研究[J].中国实验方剂学杂志,2011,17(1):78-80.

[3]Takagi S,Yamuki M,Inoue K.Studies on the water-soluble constituents of the roots of Scutellaria baicalensis Georgi(wogon)[J].Yakugaku Zasshi,1980,100:1220-1220.

[4]李云霞,索全伶,贺文智,等.黄芩素的分离纯化与结构表征[J].光谱学与光谱分析,2008,28(8):1895-1899.

[5]Xiaofei Shang,Xirui He,Xiaoying He,et al.The genus Scutellaria an ethnopharmacological and phytochemical review[J].Journal of Ethnopharmacology,2010,128:279-313.

[6]Xiaofei Shang,Xirui He,Xiaoying He,et al.The genus Scutellaria an ethnopharmacological and phytochemical review[J].Journal of Ethnopharmacology,2010,128:279-313.

[7]Ma SC,Du J,But PPH,et al.Antiviral Chinese medicinal herbs against respiratory syncytial virus[J].Journal of Ethnopharmacology,2002,79:205-211.

[8]Gousiadou C,Karioti A,Heilmann J,et al.Iridoids from Scutellaria albida ssp.Albida[J].Phytochemistry,2007,68:1799-1804.

[9]Kumagai T,M’’uller CI,Desmond JC,et al.Scutellaria baicalensis,a herbalmedicine:anti-proliferative and apoptotic activity against acute lymphocytic leukemia[J].Lymphoma and Myeloma Cell Lines,2007,31:523-530.

[10]Blaszczyk T,Krzyzanowska J,Lamer-Zarawska E.Screening for antimycotic properties of 56 traditional Chinese drugs[J]. Phytotherapy Research,2000,14:210-212.

[11]Schinella GR,Tournier HA,Prieto JM,et al.Antioxidant activity of anti-in ammatory plant extracts[J].Life Sciences,2002,70:1023-1033.

·综述·

R289.2

A

1004-745X(2015)11-1967-03

10.3969/j.issn.1004-745X.2015.11.029

2015-07-21)