抑郁障碍与双相障碍脑血流灌注研究☆

2015-11-02冀二妮杨海晨刘铁榜关念红张晋碚唐蕴

冀二妮 杨海晨刘铁榜 关念红 张晋碚唐蕴

·论 著·

抑郁障碍与双相障碍脑血流灌注研究☆

冀二妮*杨海晨△刘铁榜△关念红*张晋碚*唐蕴△

目的 探讨抑郁障碍和双相障碍患者局部脑血流量(regional cerebral blood flow,r-CBF)特点及差异。方法 纳入未经治疗的发作期抑郁障碍(major depression disorder,MDD)、双相障碍抑郁发作(bipolar disorder,BPD)患者各22例及15名健康对照,采用单光子发射型计算机断层扫描(single-photon emission computed tomography,SPECT)进行局部脑血流灌注显像,并比较各组的局部血流灌注情况。结果 与对照组相比,MDD、BPD患者均存在双侧颞叶、顶叶、基底节血流灌注降低(P<0.001),MDD患者基底节灌注低于BPD患者(P<0.001)。结论 MDD、BPD患者均存在静息状态脑血流灌注下降,基底节灌注不同是BPD与MDD患者脑血流灌注特征的主要差异。该差异或许可视为鉴别MDD与BPD的生物学标记。

抑郁障碍 双相障碍 局部脑血流灌注

目前抑郁障碍(major depression disorder,MDD)与双相障碍(bipolar disorder,BPD)确切病因及病理机制尚不清楚,较多研究显示两者可能具有不同病理机制。单光子正电发射计算机断层扫描(single-photon emission computed tomography,SPECT)研究发现MDD患者存在额叶、海马、杏仁核区域的脑血流异常[1-2];BPD患者同样存在额叶、颞叶局部脑血流异常[2]。目前对MDD与BPD脑血流灌注差异的研究较少,且各研究结果显示脑血流灌注减低区范围及所涉及的大脑皮层及皮下结构区域有所不同,至今尚没有一致的结果[1-5],这可能是因为研究对象的年龄、疾病严重程度、服用药物及研究方法等不同。本研究在匹配MDD与BPD患者性别、年龄、病程及症状严重程度的基础上,使用目前国际上公认的脑功能研究方法——统计参数图(statistical parametric mapping,SPM),分析未经治疗MDD与BPD患者脑血流灌注的特点及差异。

1 对象与方法

1.1研究对象 MDD组及BPD组为2009年1月至2009年6月中山大学附属第三医院心理科住院患者。MDD组入组标准:①符合《美国精神障碍诊断与统计手册第四版》(Diagnostic and Statistical ManualofMentalDisorders,FourthEdition,DSM-IV)重性抑郁障碍诊断标准;②汉密尔顿抑郁 量 表 24项 版(Hamilton depression scale,HAMD24)评分>20分;③年龄18~45岁;④近两周未使用任何药物,如抗抑郁药、心境稳定剂、抗精神病药、抗高血压药、避孕药及激素制剂等。排除标准:①患精神分裂症、脑器质性精神障碍、活性物质或非成瘾性物质所致精神障碍;②患有易导致动脉器质性改变的合并症,包括高血压、高脂血症、糖尿病、冠心病,以及有中风病史;③有颅脑外伤或接受过颅脑手术。共收集25例MDD患者,随访2年后3例患者出现躁狂发作,予以转为BPD组。最终22例患者纳入MDD组,其中男性10例,女性12例;年龄18~41岁,平均(30.77±6.69)岁;受教育年限6~18年,平均(11.91±3.80)年;发作次数1~6次,中位数为3次。

BPD组入组标准:①符合DSM-IV双相障碍,抑郁发作诊断标准;②HAMD24评分>20分;③年龄18~45岁;④近两周未使用任何药物,如抗抑郁药、心境稳定剂、抗精神病药、抗高血压药、避孕药及激素制剂等。排除标准同MDD组。共纳入22例患者,其中男性9例,女性13例;年龄18~44岁,平均(28.77±7.48)岁;受教育年限5~18年,平均(11.52±2.56)年;发作次数2~7次,中位数为3次。

对照组为中山大学附属第三医院门诊体检的健康志愿者和职工。纳入标准:①年龄18~45岁,②HAMD24评分<8分,汉密尔顿焦虑量表14项版(Hamilton anxiety scale,HAMA14)评分<6分;③既往无避孕药物、激素制剂使用史,无精神活性物质物质使用史;④既往及目前无精神障碍,无各类精神障碍家族史。排除标准同MDD组。共收集对照15名,男性7名,女性8名;年龄19~41岁,平均(29.67±7.22)岁;受教育年限5~18年,平均(12.95± 3.48)年。本研究经中山大学附属第三医院伦理委员会批准,研究对象或家属均签署知情同意书。

1.2研究方法

1.2.1临床症状评估 采用HAMD24评估患者抑郁症状,按照Davis JM制定的划界分[3],总分≥35分为严重抑郁,20~34分为轻或中度抑郁,8~19分为可能有抑郁症状,<8分为无抑郁。采用HAMA14评估患者焦虑症状,按照Davis JM制定划界分[3],总分≥29分可能为严重焦虑,21~28分为肯定有明显焦虑,14~20分为肯定有焦虑,7~13分为可能有焦虑,<7分为无焦虑。

1.2.2显像方法 所有受试者入组后进行SPECT局部脑血流(regional cerebral blood flow,r-CBF)显像。显像前30 min嘱受试者口服高氯酸钾400 mg封闭脑脉络丛及甲状腺,塞耳闭眼休息15 min后注射99m锝-双半胱乙酯(99Tcm-ECD)放射性显像剂(中国同位素公司广州服务中心提供),30 min后进行r-CBF显像(仪器为美国GE公司GE Millennium VG with Hawkeye双探头SPECT仪)。数据采集按探头配带低能高分辨准直器,放大倍数2.0,矩阵64×64,以最小旋转半径旋转,每旋转1周时间为4 min,采集8周完毕。调用原始数据,然后叠加图像,运用脑断层显像重建程序,进行常规断层图像重建处理,显示横断面、矢状面、冠状面及三维脑断层图像,存盘转换为DICOM图像数据。

1.2.3图像数据处理 把重建好的脑灌注断层图像进行数据转换,将DICOM格式文件拷贝到后台工作站,用MRIcro软件把DICOM文件转换为img格式文件,以备处理。采用统计参数图(statistical parametricmapping,SPM)软件(http://www.fil.ion.ucl.ac. uk/SPM)进行图像处理:将图像数据标准化,选用转换图像与标准模板进行比较,对图像进行空间归一化,使之与Talarach图谱为基础的标准化立体空间相匹配,对图像进行空间平滑,使用像素3倍值进行像素平滑。

1.3统计学方法 比较MDD、BPD患者及对照组大脑特定区域的血流灌注,用高斯随机理论进行统计分析及推断。为校正随机效应引起的误差,对预处理过图像进行标准化,得到SPM。以对照组脑r-CBF图像像素为参考值,统计模型设计为MDD组及BPD组患者脑r-CBF图像分别与对照组进行t检验,检验水准ɑ为0.001,并以10个像素簇为像素范围域值进行校正。显示两组患者脑灌注图像降低或增高像素区域。以上分析使用SPM 5软件完成。根据volume显示降低或增高区域的Talarach坐标值,应用Talarach软件查询坐标对应的大脑位置。

使用SPSS 11.5进行统计分析。MDD组、BPD组和对照组年龄、受教育年限的比较使用单因素方差分析,两组患者HAMD总分、HAMA总分的比较使用独立样本t检验,病程、发作次数用中位数(下四分位数,上四分位数)[M(QL,QU)]描述,组间比较使用秩和检验。检验水准α为0.05。

2 结果

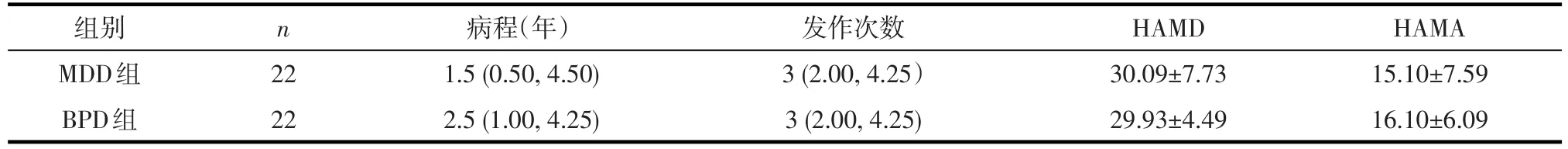

2.1社会人口学资料与临床特征 MDD、BPD组及对照组性别(χ2=0.227,P=0.894)、年龄(F=2.921,P= 0.063)、受教育年限(F=1.082,P=0.346)无统计学差异。MDD、BPD组病程(Z=1.054,P=0.292)、发作次数(Z=0.179,P=0.858)、HAMD(t=0.096,P= 0.932)及HAMA总分(t=0.531,P=0.607)无统计学差异。见表1。

表1 MDD组和BPD组临床特征[M(QL,QU)或(±s)]

表1 MDD组和BPD组临床特征[M(QL,QU)或(±s)]

组别MDD组BPD组n 22 22病程(年)1.5(0.50,4.50)2.5(1.00,4.25)发作次数3(2.00,4.25)3(2.00,4.25)HAMD 30.09±7.73 29.93±4.49 HAMA 15.10±7.59 16.10±6.09

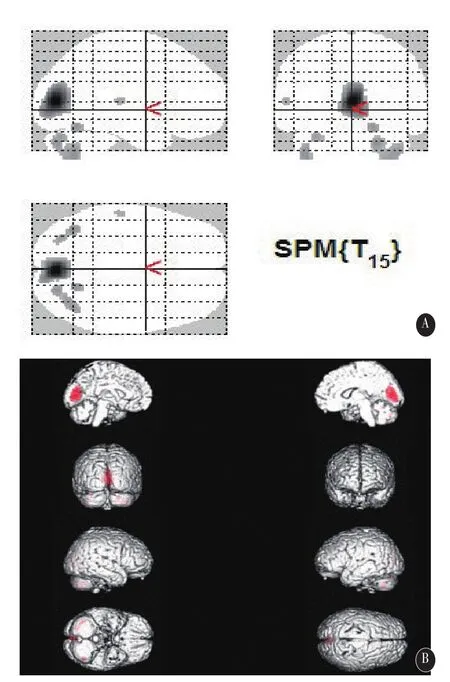

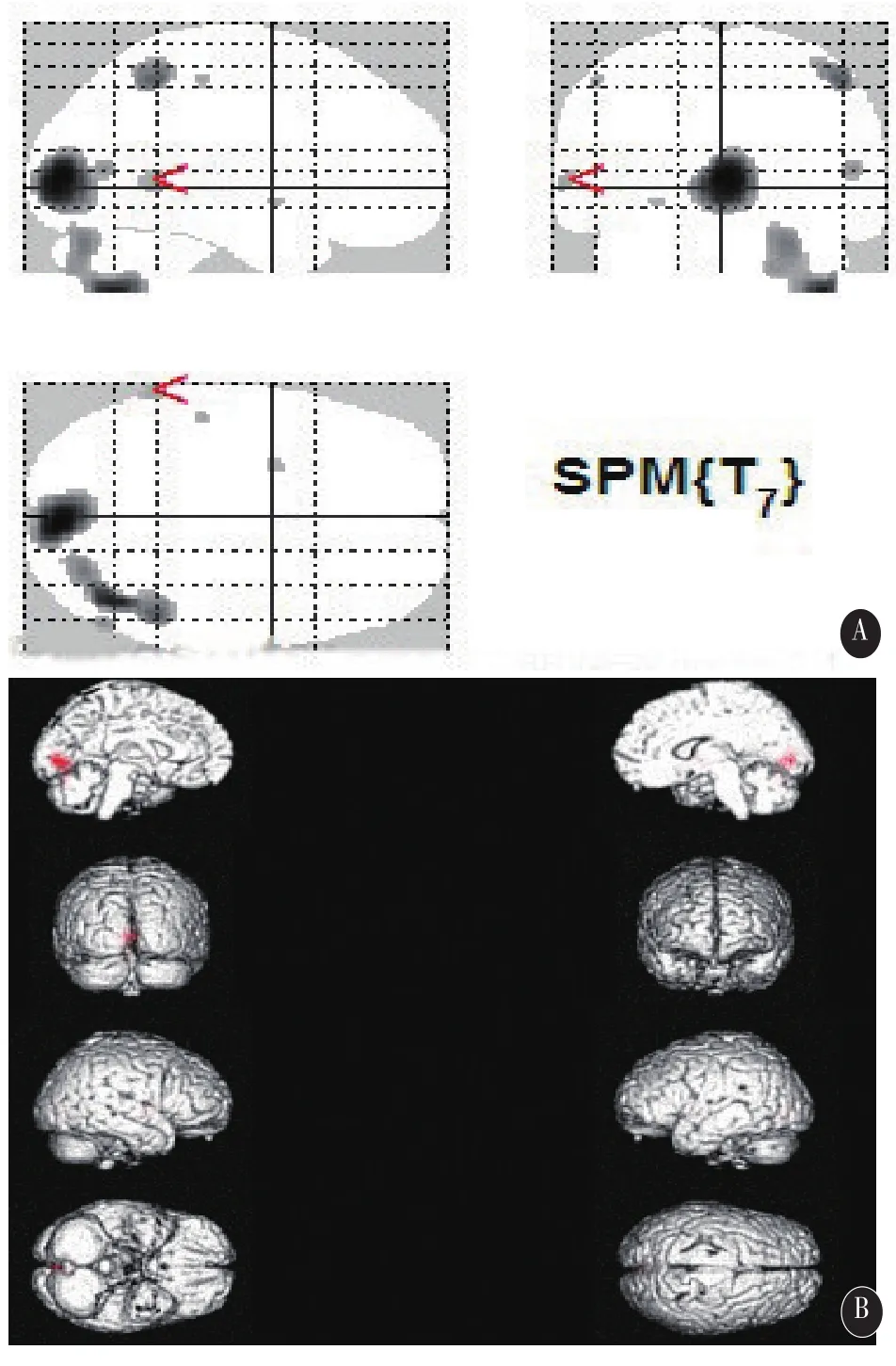

2.2MDD组、BPD组与对照组SPECT图像比较与对照组比较,MDD组r-CBF降低以左颞上回(t= 6.251,P<0.001)、左顶叶后回(t=4.975,P<0.001)及丘脑的腹外侧核(t=6.419,P<0.001)为主,组间有统计学差异,MDD患者的r-CBF降低区域见图1。与对照组比较,BPD组r-CBF降低以双侧颞叶(t=5.132,P<0.001)、左顶叶(t=6.485,P<0.001)以及左侧基底节(t=6.253,P<0.001)为主,结果有统计学差异,见图2。

图1 MDD组与对照组比较颅脑SPECT、MRI 3D图像 A图分别从横切面、冠状面、矢状面呈现MDD患者r-CBF降低区域,即A图中灰色部分;B图为r-CBF降低病灶投影到MRI 3D图,见B图中红色部分

2.3MDD组与BPD组SPECT图像比较 MDD组与BPD组比较结果显示,MDD组双侧基底节灌注低于BPD组(t=6.021,P<0.001),见图3。

3 讨论

图2 BPD组与对照组比较颅脑SPECT、MRI 3D图像 A图分别从横切面、冠状面、矢状面呈现BPD患者r-CBF降低区域,即A图中灰色部分;B图为r-CBF降低病灶投影到MRI 3D图,见B图中红色部分

图3 MDD组与BPD组比较颅脑SPECT、MRI 3D图像 A图分别从横切面、冠状面、矢状面呈现MDD组相对于BPD组r-CBF降低区域,即A图中灰色部分;B图为r-CBF降低病灶投影到MRI 3D图,见B图中红色部分

目前多种影像学技术可评估脑血流灌注,如正电子发射断层显像(positron emission tomography,PET)和SPECT等。SPECT探测效率不及PET,但PET价格较为昂贵,且所用的显像剂需要加速器生产,仅少数单位开展。因此本研究采用更为常用的SPECT进行脑血流研究。SPECT中脑血流低灌注为放射性计数低于对侧正常脑组织的区域,结果为使用SPM软件对图像叠加后像素的比较,通过图像和坐标分析可得到病变位置。

既往国内外多数研究表明MDD患者存在局部脑血流下降,主要表现为额叶、颞叶局部血流低灌注[1-6,9]。而Strakowsk等[5]发现轻度抑郁者皮层大部分区域血流低灌注,中、重度抑郁者反而高灌注。研究结果不一致可能与多数研究样本量偏少、研究对象入组标准、疾病的严重程度不同和治疗情况等有关。目前绝大多数研究观点支持大脑局部缺血性疾病尤其是额叶皮层低灌注容易导致抑郁症状产生[6]。

本研究显示BPD患者双侧颞叶、左顶叶以及左侧基底节脑血流低灌注,与既往研究结果一致[2,4],贾艳滨等[7]使用海马磁共振波谱(proton magnetic resonance spectroscopy,H-MRS)研究亦发现BPD患者左额叶、左顶叶及扣带回(属基底节一部分)神经元功能下降及膜磷脂代谢异常。Bhardwaj等[2]及Hosokawa等[4]均发现BPD患者有额叶、颞叶脑血流低灌注。本研究在患者性别、年龄、病程及病情严重程度匹配的基础上,对MDD与BPD患者进行比较,结果显示MDD组双侧基底节脑血流灌注低于BPD组。Kempton等[8]对225篇相关文献进行meta分析,发现与BPD和正常对照组相比,MDD患者的海马和基底节体积明显减小,因此认为情感障碍中海马与基底节体积改变对MDD可能具有特异性。徐伊等[1]曾报道单、双相障碍患者脑血流灌注的主要差异在右侧基底节。与其结果不同的是,本研究显示患者双侧基底节均有差异,主要原因可能在于徐伊等[1]研究纳入的患者中BPD患者的HAMD评分高于MDD组。近年来影像学研究认为前额叶,特别是前额叶的眶部和中部,通过对基底节纹状体、丘脑等部位的介导,在人类情感和认知功能方面担任重要角色[9-10]。本研究结果与Kempton等[8]meta分析的结果相一致,均认为基底节变化对MDD可能具有特异性。

本研究提示MDD与BPD患者均存在脑功能代谢方面的异常;与BPD患者比较,MDD患者存在双侧基底节低灌注。这一特征或许可以作为BPD与MDD患者相鉴别的生物学标记。但本研究为小样本量研究,且入选病例为中青年患者。SPECT脑血流灌注显像要成为鉴别MDD及BPD的辅助手段,还需进一步扩大样本,对不同年龄组患者进行研究。

[1]徐伊,廖继武,徐浩,等.单相抑郁及双相抑郁局部脑血流变化的比较研究[J].中国神经精神疾病杂志,2011,11(37): 668-670.

[2]Bhardwaj R,Chakrabarti S,Mittal BR,et al.A single photon emission computerized tomography(SPECT)study of regional cerebral blood flow in bipolar disorder[J].World Biol Psychiatry,2010,32(11):334-343.

[3]王宇中.心理卫生评定量表手册[M].第2版.郑州:郑州大学出版社,2011:519-521.

[4]Hosokawa T,Momose T,Kasai K,et al.Brain gluose metabolism difference between bipolar and unipolar mood disorder in depressed and euthymic states[J].Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry,2009,33(2):243-250.

[5]Strakowski SM,DelBello MP,Adler CM.The functional neuroanatomy of bipolar disorder:a review of neuroimaging findings[J].Mol psychiatry,2005,10(1):105-116.

[6]高德九,金玉新.抑郁症患者局部脑血流灌注SPECT显像的研究[J].陕西医学杂志,2013,42(8):999-1001.

[7]贾艳滨,王颖,钟舒明,等.双相抑郁患者前额叶及海马磁共振质子波谱成像研究[J].中国神经精神疾病杂志,2012,38(6):358-361.

[8]Kempton MJ,Salvador Z,Munafò MR,et al.Structural neuroimaging studies in major depressive disorder.Meta-analysis and comparison with bipolar disorder[J].Arch Gen Psychiatry,2011,68(7):675-690.

[9]Richieri R,Boyer L,Faget-Aqius C,et al.Determinants of brain SPECT perfusion and connectivity in treatment-resistant depression[J].Psychiatry Res,2015,231(2):134-140.

[10]Ketter TA,Drevets WC.Neuroimaging studies of bipolar depression:functional neuropathology,treatment effects,and predictors of clinical response[J].Clinical Neuro Res,2012,35(2): 182-192.

Single emission computed tomography of cerebral blood flow between unipolar depressed patients and bi-polar depressed patients.

JI Erni,YANG Haichen,LIU Tiebang,GUAN Nianhong,ZHANG Jinbei,TANG yun.Depart-ment of Psychologist,Affliated Third Hospital of Sun Yat-sen University,Guangzhou 510630,China.Tel:020-85253016.

Objective To investigate the characteristic of regional cerebral blood flow(r-CBF)in patients with major depression disorder(MDD)and bipolar depressed(BPD).Methods The r-CBF imaging was detected by using single emission computed tomography(SPECT)in 22 treatment naive patients with MDD,22 treatment naive patients with BPD and 15 healthy controls.The r-CBF was compared between patients and controls.Results Compared to controls,the r-CBF in the bilateral temporal lobe,parietal lobe and basal ganglia significantly decreased in MDD and BPD patients(P<0.001).The r-CBF in the basal ganglia was significantly lower in MDD patients than in BPD patients.Conclusion The r-CBF is abnormal in MDD and BPD at the resting state.The r-CBF in the basal ganglia is the main difference between MDD and BPD.The difference might be regarded as a biomarker in distinguishing BPD patients from MDD patients.

Major depressionBipolar depression Regional cerebral blood flow

R749.4

A

2015-01-15)

(责任编辑:肖雅妮)

10.3969/j.issn.1002-0152.2015.09.001

☆广东省科技计划项目(编号:2012B031800376)

*中山大学附属第三医院心理科(广州 510630)

△深圳市心理健康重点实验室;深圳市精神卫生中心情感障碍科