浅埋暗挖法施工技术的应用

2015-10-31邱健

邱健

(中铁十九局集团第五工程有限公司 辽宁省 大连市 116000)

浅埋暗挖法施工技术的应用

邱健

(中铁十九局集团第五工程有限公司辽宁省大连市116000)

近年来,随着社会的不断进步,隧道的修建工程越来越多,种类趋于复杂,因此隧道工程的施工技术水平也不断提高。我国城市隧道、地铁等修建方法已由最初单一的明挖法发展到现在的明挖、盖挖、浅埋暗挖及盾构法等多种方法并存,极大地推动了地下工程的快速发展。本文将对浅埋暗挖法施工技术进行简单分析,同时针对暗挖施工过程中出现的问题进行讨论。

浅埋暗挖;施工技术;隧道

引言

目前在我国的隧道工程施工中,最常采用的施工技术有明挖和暗挖两种,且在这两种主要技术之外还存在着一定的辅助方式。由于我国目前隧道公路施工的过程中,受到现实环境如结构断面、建筑场地以及线路规划等方面的影响,如今更多采用浅埋暗挖的方式进行施工。可以说,其有着短开挖、严注浆、强支护的特点,能够有效的调动隧道围岩的承载能力,进而提升隧道施工的效率与质量。

1 浅埋暗挖法基本内涵探析

1.1浅埋暗挖法基本内涵

在距离地面表面较近的地下,对各种地下洞室进行暗挖施工的技术方法就是浅埋暗挖法。在城镇软弱围岩地层中,在浅埋条件下修建地下工程,以改造地质条件为前提,以控制地表沉降为重点,以格栅或其他钢结构及喷锚作为初期支护手段,按照十八字原则进行施工,称之为浅埋暗挖法。

1.2浅埋暗挖施工技术原则

浅埋暗挖法的核心技术被概括为十八字原则:“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”。在暗挖施工作业时,根据地质情况制定相应的开挖步骤和支护措施,严格根据量测数据确定支护参数,保证暗挖作业和周边环境的安全。

1.3浅埋暗挖法原理和特点

浅埋暗挖法是一种基于新奥法施工原理延伸而来的合配套施工工法。它通过多种加固技术措施来提高围岩稳固性。利用围岩自身的承载力来支护开挖后的隧道,并封闭成环,使围岩结构与支护结构形成一套能够控制围岩变形的联合支护体系(主要施工流程如图1)。这套工法在新奥法原理基础上提出了新的信息化量测设计与施工理念,应用先柔后刚复合式衬砌新型支护结构,以全部承担基本荷载为基准设计初期支护,将二次模筑衬砌作为安全储备,前后两次支护共同承担特殊荷载。在实际施工过程中,必须按照十八字原则进行施工。

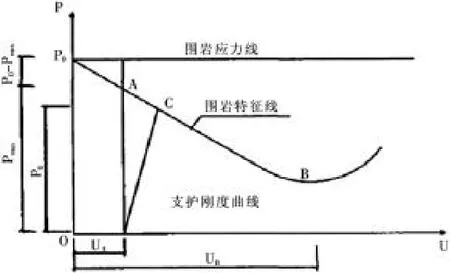

浅埋暗挖法常用在第四纪软弱地层的地下施工项目上,围岩本身欠缺稳固性,地表沉降极易导致围岩松散、变形。为避免此类现象出现,必须及时、适当地增加初期支护的刚度(具体如图2所示)。

在图2所示的特征曲线中,C点距离A点越近越好,距离越近,支护结构的承载力越强,可有效减少围岩的自承载。

图2 围岩特征曲线及支护刚度曲线示意图

2 浅埋暗挖隧道施工技术的主要应用

2.1测洞挖掘的中洞法暗挖技术

在我国目前的暗挖隧道工程中,中洞法的应用相对成熟,其首先对隧道的中间区域进行挖掘,由于隧道中洞所具有的跨度通常较大,这就使我们在施工中通常使用CRD,CD等方法进行施工,并严格遵守“小分块、短台阶、早成环、环套环”的施工原则。当我们完成中洞的初支工作之后,则应当立即进行该位置的二次衬砌工作,以此来使地层得到良好的刚性支撑。同时,这种施工二次衬砌的方式使我们也可以通过洞内逆做的方式开展,也能够较好的帮助我们对初支环节中沉降变形的情况进行控制,且对于邻近的构筑物来说也具有一定的保护作用。而当中洞环节施工完毕之后,我们则可以对其余方式以测洞法进行施工,并在施工时要保证施工的对称性,以此更好的帮助我们解决中洞初期支护转移到梁柱时可能存在的不平衡问题,并以此避免出现地层沉降的情况。

中洞法的主要施工流程具体如下:①要先通过预加固的方式加固土体,并根据CRD方式挖掘中洞,且在挖掘的过程中做好初期支护工作;②对底部防水层进行铺设;③施工钢管柱;④对顶部防水层进行铺设,施作顶梁,并对部分的竖向初期支护进行拆除以施作顶拱和仰供;⑤需要对土体进行注浆预加固,并以对称的方式对测洞进行挖掘、做好初期支护的封闭工作;⑥施作两侧洞二衬;⑦以分布的方式对临时支撑进行拆除,并最终完成全部的主体结构。

此外,由于中东施工已经形成了封闭空间、实现了刚性支撑效果,这就导致,施工单位在对测洞挖掘时能够有效的使中洞可能出现的沉降效果进行减小,更好地帮助我们对地层进行控制。

2.2高速公路中的PBA工法

根据我国过往的暗挖隧道施工经验,此种功法主要是以多分离导洞先支护、再加拱的方式进行暗挖的一种技术。其通过这种小导洞的挖掘技术应用,在实际挖掘时不会对施工地层产生较大的扰动,并且在小导洞中进行地下维护状结构、竖向承载柱结构以及桩顶冠梁结构,能够在弧拱扣拱完成之后立即形成一种竖向的受力方向,并在此体系的保护下帮助我们更好的开展隧道的后续施工。目前,这种方式在我国各大的高速公路建设中都得到了较好的应用。

可以采用6或者8的导洞方式对高速公路项目进行施工:在使用6导洞时,其边桩可以先以机械成孔,而中桩则以人工的方式挖孔;而在8导洞时我们则可以一直以人工的方式挖掘,其能够在桩维护以及顶部冠梁的应用下形成一个较好的维护体系。同时,由于在每个导洞中,其所具有的断面大小都是非常小的,且不同的导洞之间也会以相互独立的方式存在一定的距离,这就会使两者之间所存在的影响非常的小,并以此使施工对于地层所能够产生的扰动范围得到了缩小。可以说,这种方式的应用能够产生最小的地层沉降,同时也会因为边桩的存在更好的对周围环境起到一个保护的作用。

PBA功法的具体施工流程如下:以8导洞法为例:①需要使用小导管并以注浆的方式对导洞土体进行加固,并在小导洞挖掘之后立即对其开展初期支护,在1、4号导洞中施工钻孔灌注桩、桩顶冠梁;②要将2、3、6、7号导洞作底、顶梁以及中柱;③在对顶部土体挖掘时需要做好初期支护工作;④根据施工需求对1、2、3、4号导洞的初支结构进行凿除,并进行结构二衬以及顶拱防水层的施工;⑤需要对中楼板以及车站侧墙进行挖掘、凿除5、6、7、8导洞中的初支结构,并最终完成其工序施工。

3 目前浅埋暗挖法修建隧道常见问题及应对措施

3.1常见问题

(1)带水作业。实施降水工作不合理或者不实施降水工作,这就会影响初期支护的防水性能,严重者诱发塌方,危及工程安全。不重视监测成果未把监测信息反馈于指导施工,必然导致施工的盲目性。城市地下工程施工,对区域的影响还波及邻近高层建筑,有监控分析,有控制和对应措施才能防患于未然。

(2)采用“堆喷混凝土”取代“喷射混凝土”,不能及时进行注浆填充同围岩之间的孔隙,人为增大结构荷载,造成塌方漏水,或人为加大速凝剂用量,以降低混凝土的后期强度为代价,严重影响工程使用寿命。

(3)安装初支格栅钢拱架工作流程不规范,对于各构件之间的连接不牢固、纵向筋和钢筋网焊接与安设不符合设计要求。单线二衬顶部的“月牙”孔隙,二拱两柱结构的拱部交叉点形成的凹陷,正是结构顶部的天然积水坑。对结构增加荷载并通过此积水坑将出水段的水流至非出水段的防水板破损处形成漏水点。违背“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤测量”的十八字原则,洞体较长时间处于“开放”状态,未及时“闭合”,加速收敛变形,甚至导致隧道塌方冒顶。

(4)盲目使用大管棚,不结合实际情况进行分析,将结构的高度人为的抬高,加大施工的难度,延误工期,提高造价。对工程地质、水文地质和地下管线、邻近建筑和桥基础等情况调查研究不够,未能采取有效的对策,造成地而沉降过大,诱发次生灾害。CRD或CD法中隔壁或中板纵向筋间距过大及不喷混凝土,受力差。

3.2应对措施

要结合工程所处的环境以及隧道本身的条件进行地表下沉控制基准值的制定。综合环保要求、施工安全、工期、造价等因素选择施工工法。强调采用预加固措施(超前管棚、锚杆、注浆、冷冻等)。隧道支护应考虑时间和空间效应。隧道开挖后应尽早提供具有足够刚度和早强的初期支护,以控制围岩变形。尽早施作仰拱、封闭成环,仰拱距工作而的距离越近越好,最大不宜大于一倍洞径。一般情况下二次衬砌在围岩和初期支护变形基木稳定后施工作业,但在采取辅助措施后,尚未满足稳定性要求的,则可提前施作二次衬砌(由于浅埋隧道荷载较明确,提前施作二衬是可能的)。加强监控量测及时信息反馈,及时调整支护参数衬砌形式应采用复合式衬砌形式。

4 结束语

综上所述,浅埋暗挖技术在我国隧道工程中得到了广泛的应用。由于暗挖工程的地质环境复杂,影响其施工效果的因素很多,因此在进行浅埋暗挖法施工技术时,要结合工程当地的地质条件,选择合适的施工工艺,把握好施工过程中的各个环节,从而保证浅埋暗挖的质量。

[1]邢康宁,张欣艳.隧道施工中浅埋暗挖法施工技术的发展探究[J].中外建筑,2014(5):128~129.

[2]宋小静.浅埋暗挖法施工技术在隧道工程中的应用[J].城市建设理论研究:电子版,2013(27).

[3]朱述鹏,马丽萍.地铁大断面区间浅埋暗挖法施工技术研究[J].中华建设,2011(9):200~201.

[4]吕波.浅谈城市地下结构浅埋暗挖法施工技术[J].天津市政工程,2009(2):35~37.

TU94

A

1673-0038(2015)23-0300-02

2015-5-23