浅析我国西部地区城市快速路的规划建设

2015-10-31孙泽彬

孙泽彬

(广州市城市规划勘测设计研究院广东广州 510060)

浅析我国西部地区城市快速路的规划建设

孙泽彬

(广州市城市规划勘测设计研究院广东广州510060)

城市快速路是城市骨架路网的主动脉,本文重点阐述了城市快速路的建设必要性、建设规模、布局形态、断面形式以及出入口间距等,为西部地区城市快速路系统的规划建设提供有益的借鉴。

西部地区;快速路;建设规模;布局形态;断面形式;出入口匝道

引言

随着城镇化进程加快,城市格局不断扩大,城市中长距离的交通出行需求增长迅速,国内外各大城市都将建设城市快速路系统作为解决跨组团中长距离的主要手段,如纽约、伦敦、东京、香港、北京、上海和广州等。

城市快速路所发挥的经济效益是十分巨大的,据统计,北京市二环和三环快速路,虽然其长度只占市区路网总长度的4.3%,却承担了市区路网交通负荷的46.8%。但近年来,随着机动车交通需求总量不断攀升,作为城市道路骨架的快速路系统陆续出现了不同程度的交通拥堵,成为阻碍城市社会经济发展的重要问题[1]。

我国西部地区正进入城镇化快速增长阶段,城市道路骨架网络正处于重构关键时期,为此,本文在吸取国内外先进城市发展经验基础上,将探索我国西部地区城市如何建设规模适宜、因地制宜、和谐共存的城市快速路系统,以适应新型城镇化发展要求。

1 评估快速路的建设必要性

城市快速路强调交通流连续性,速度快,效率高,但建设标准高、投资大,对道路两侧用地有一定分割作用,并非适用于所有城市。根据《城市快速路设计规程》,快速路是指在城市内修建的、中央分隔、全部控制出入、控制出入口间距和形式,具有单向双车道或以上的多车道,并设有配套的交通安全和管理设施的城市道路,设计速度从60~100km/h[2],线路走向要求较高。根据《城市道路设计》,规划人口在200万以上的大城市和长度超过30km的带形城市应设置快速路;对于50万~200万的大城市,可根据城市用地的形状和交通需求确定是否建设快速路[3]。快速路建设成本也很高,根据北京、上海、广州、佛山和苏州等城市建设经验,快速路建设成本为每公里0.3亿~1.5亿元,这也是一笔不小的财政支出。

笔者认为,对于西部城市来讲,除了规划人口应符合要求以外,还应根据自身城市交通需求、城市空间布局以及财政能力等,全方位评估城市快速路的建设必要性,这是搭建城市骨架路网体系的关键。

2 确定快速路的建设规模

一般而言,快速路网密度越大,交通联系越便捷,但密度过大,会造成城市用地不经济,增加城市道路建设投资,并且造成立交过多,反而影响车辆行驶速度和道路通行能力;若快速路网密度过小,会造成城市组团时空上的不统一,不能有效缓解片区间中长距离的交通和城市过境交通。因此,城市快速路网密度既能体现城市快速路系统建设数量和水平,又能反映城市快速路系统布局质量是否合理与均衡,是评价快速路系统布局合理性的最主要指标。

目前,关于城市快速路系统的合理密度与规模仍然没有明确方法确定,特别是定量方法还不成熟。国内目前应用较多的方法有时空消耗法、快速路系统交通需求分析法和基于供需平衡的分析方法。从实际应用情况来看,这些方法适用于确定城市建成区快速路系统规模,但对于确定城市规划区快速路系统规模仍有一定局限性的。在总结以往项目经验基础上,笔者建议每个城市应从定量和定性两个方面来综合确定城市快速路的建设规模,定量公式如下[4]:

式中δ——城市快速路网密度,km/km2;

L——城市快速路系统总长度,km;

F——城市快速路系统服务的城区面积,km2。同时应借鉴国内外城市快速路的建设经验和发展规模,如伦敦、巴黎、东京、北京、上海、广州等。

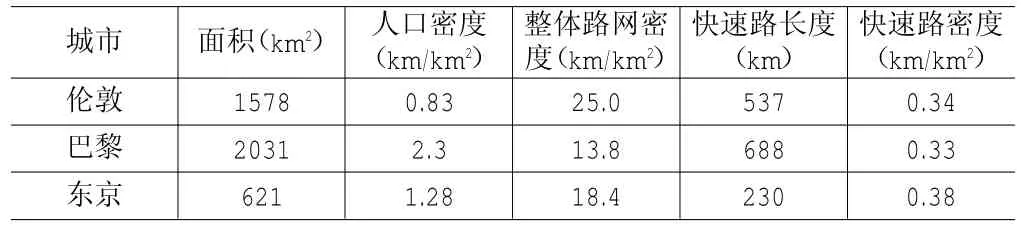

表1 国外城市快速路网指标表

表2 国内城市快速路网指标表

根据以往项目经验,规划人口在200万以上的城市,快速路网密度宜为0.5~0.6km/km2;规划人口在50万~200万的城市,快速路网密度宜为0.3~0.5km/km2。

3 构建因地制宜的布局形态

纵观国内外城市快速路建设,“环形+放射”的快速路布局形态应用最为广泛,且取得较好的效果,这与之前“单中心”的城市发展模式息息相关。随着城市化进程的不断加快,国内外城市大多从“单中心”向“多中心”转变,向心交通压力与日剧增,“环形+放射”的路网模式逐渐不适应新的交通发展需求,交通拥堵状况日益加剧,如北京、上海和广州等。另一方面,“格网型”的快速路布局形态得到了更多推崇,并较好地满足“多组团、多中心”的城市交通发展需求,有力支撑城市空间拓展,如深圳、济宁等。

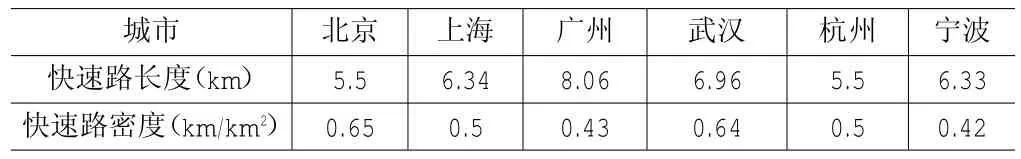

我国西部地区城市大部分是山多地少,由于历史原因,大部分城市为“单中心”的发展模式,城市骨架路网也呈现“环形+放射”的布局形态。但随着我国西部大开发进程不断加快,未来一段时期内,将有越来越多城市向“多组团、多中心”城市空间结构发展,并呈现带状、星状、块状等不规则空间形态布局[5],如兰州、重庆、遵义、百色等,为此,城市快速路网的布局形态应充分考虑到未来的城市空间结构演变,高瞻远瞩,逐渐向“格网型”路网模式转变,以适应城市空间拓展带来新的交通需求。

图1 重庆主城区快速路系统规划图[6]

4 选取组合式的断面形式

城市快速路建设形式一般有地面整体式、高架整体式、分离式高架、路堑式、路堤式和地下式等,根据国内外城市建设经验,大多数城市采用组合式形式,如巴黎中环路,其全长35.5km,地面整体式一般段13.6km,高路堤9.1km,共63.9%;分离式高架桥各6.5km及隧道5.8km,共34.6%,日本东京都外环路、香港快速干线、上海内环路亦是如此。

为适应不同地形条件,城市快速路断面形式必须因地制宜选定,并结合道路红线、用地布局、建筑布局等因素统筹考虑,采用组合型断面形式,主要原则如下:

(1)当快速路红线宽度大于或等于60m,或新城区新建快速路,采用地面整体式断面形式,主辅道相结合,通过辅道集散两侧用地交通,并实现交通与景观的协调发展。

(2)当快速路红线宽度受限小于60m,或已建城区主干路改造为快速路时,设计采用高架和地面辅道形式,通过高架保持主线交通的连续性,通过地面辅道集散两侧用地交通。

(3)路堑式和路堤式主要运用在高速公路改造为快速路路段,或新建快速路郊区段,结合地形及其他因素设置。

(4)地下式主要运用在快速路穿越商务区、居民生活区、湖泊、山体等路段,减少对商务活动、居民生活和生态环境的影响。

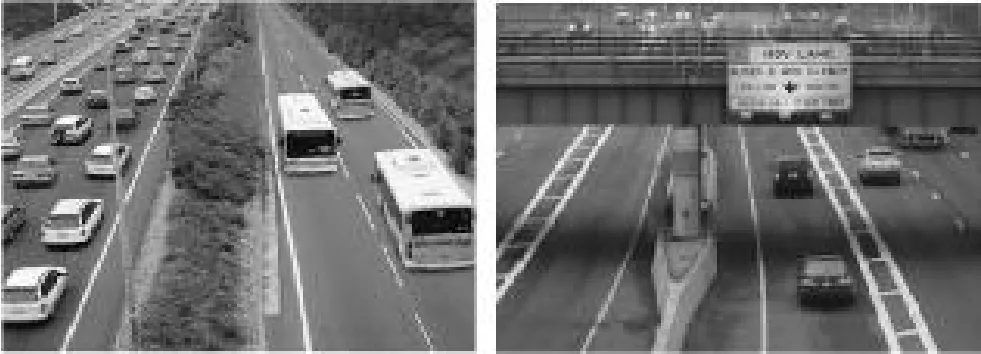

(5)在断面设计上,应兼顾人与车协调发展,在合理位置预留立体化人行过街设施,并预留快速公交出行空间(如表3、图2)。

5 建设合理间距的出入口匝道

从国内外城市运行效果来看,快速路出入口设计合理性是决定其运输效率的主要因素。随着城市交通出行总量的不断增长,快速路出入口匝道通行能力不足经常引发车辆排队,进而产生节点型交通拥堵影响了动态交通运行效率,这些节点往往成为快速路的“瓶颈”,直接影响了快速路通行能力的发挥。

表3 快速路断面设计形式一览表

图2 快速路上快速公交和人行过街设施示意图

笔者认为,快速路出入口设置应优先考虑位置、间距和形式,以满足主线车流稳定、分合流交通安全迅速的要求。按其所处位置和功能,可分为互通式立交出入口(立交匝道)、快速路与辅路相接出入口(主辅路出入口)[7]。前者与匝道的连接方式有关,后者与出入口进出方式有关。在设计过程中应重点关注以下几点:

(1)与交通性主干路不同,快速路出入口的布设位置应考虑与城市土地布局相结合,严格控制出入口数量,并采用“互通立交为主,一般立交为辅”的建设形式。

(2)快速路出入口设置出入口数量不一定要一一对应,出口数量可多过入口数量,以此来控制流量,使快速路处于非饱和的运行状态。

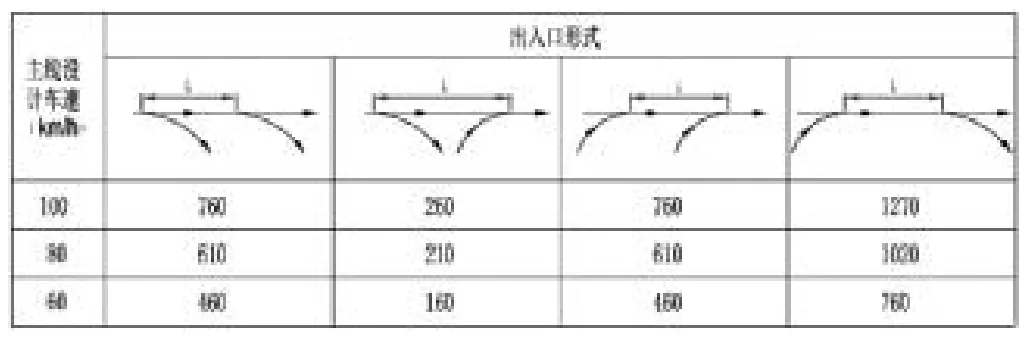

(3)合理控制快速路出入口最小间距,并采用“快速路-交通性主干路-生活性主干路-次干路-支路”道路衔接形式。

表4 快速路出入口最小间距一览表

6 结论

快速路是城市骨架路网的主动脉,是支撑城市空间拓展的主要媒介。本文在借鉴国内外城市快速路发展经验基础上,对城市快速路的建设必要性、建设规模、布局形态、断面形式及出入口间距等方面进行探讨,为我国西部地区城市快速路的规划建设提供有益的借鉴。

[1]朱军功,高志刚.浅析大城市快速路系统规划控制要求——以重庆市主城区为例[J].交通与运输,2013(07).

[2]《城市快速路设计规程》(CJJ129-2009)[S].中华人民共和国住房与城乡建设部,2009-04-07.

[3]徐家钰,严作人.城市道路设计[M].中国水利水电出版社,2005,05.

[4]李杰.城市快速干道网规划布局与容量规模初探[J].武汉城市建设学院学报,1996(12).

[5]刘敏,胡国军.浅议与城市形态相适应的快速路布局[J].江苏城市规划,2008(03).

[6]重庆市主城区综合交通规划(2010~020)[R].重庆市规划局,2010.

[7]南宁市快速路系统规划(2009~2020)[R].南宁市规划局,2009.

F299

A

1673-0038(2015)26-0017-03

2015-6-7

孙泽彬(1982-),男,主创规划师,硕士,主要从事综合交通规划、道路网规划、公共交通规划等工作。