“双层社会”背景下侵犯著作权罪定罪量刑标准新构

——基于306份刑事判决书的实证分析

2015-10-28陈志鑫

陈志鑫

(福建省厦门市集美区人民法院,福建厦门361021)

“双层社会”背景下侵犯著作权罪定罪量刑标准新构

——基于306份刑事判决书的实证分析

陈志鑫

(福建省厦门市集美区人民法院,福建厦门361021)

通过对中国裁判文书网306件侵犯著作权罪刑事判决书的分析可以得出:在“传统社会”与“网络社会”并存的“双层社会”背景下,侵犯著作权罪定罪量刑标准选择较为混乱且普遍存在量刑失衡。从表面看,产生此问题的原因是不断增加的司法解释对定罪量刑标准的增加以及各标准之间的难以转化。其问题的实质根源在于立法与司法之间在侵犯著作权罪法益保护上的错乱。侵犯著作权罪有必要转变为以保护著作权人的利益为主。相应地,刑法有必要确立侵犯著作权罪定罪量刑标准“类型固定+数额浮动”的模式,具体而言是指立法上固定以著作权人所遭受的损失程度为定罪量刑标准,定罪量刑参照的具体数额标准则由司法部门结合社会经济发展情况并经实证统计分析后再作科学规定。

侵犯著作权罪;定罪量刑标准;著作权人损失程度;网络社会;传统社会

当前,网络信息技术快速发展,网络空间已成为并列于传统社会的重要生活及交往场所,人们不断来回穿梭于“网络社会”与“传统社会”并存的“双层社会”中。当下,无论是传统社会抑或网络社会,侵犯著作权的犯罪行为均急剧增长,给著作权犯罪的刑事惩治不断带来新的问题与挑战。例如,学界及司法实务中对于认定侵犯著作权罪情节严重程度的“违法所得数额”、“非法经营数额”及“复制品数量”等传统标准一直争议不断,基于应对新型网络著作权犯罪而出台的网络点击率、会员数量等新型标准亦备受质疑;其争议的核心在于上述标准自身是否合理、各标准间是否具有合理的转化标准。这些问题在当前均尚未得到解决,而这些问题的解决对于科学合理的认定侵犯著作权行为的社会危害程度及定罪量刑具有重要意义。基于此,本文拟通过对司法实务中侵犯著作权罪裁判文书进行实证分析,探寻侵犯著作权罪定罪量刑中所存在的问题,致力于对侵犯著作权罪的定罪量刑标准进行重构,以期进一步促进侵犯著作权罪定罪量刑工作的科学化与规范化。此外需要交代的是,基于我国侵犯著作权罪为情节犯,情节严重程度不仅决定行为人是否入罪,而且决定量刑幅度,因此本文所论及的定罪量刑标准,实则为情节严重程度认定标准,并且此处的情节不包括法定及酌定量刑情节。

一、实务考察:“双层社会”背景下著作权犯罪如何定罪量刑

在中国裁判文书网上,笔者以“著作权”为关键词进行搜索,其中案件类型选择为刑事案件,裁判时间选择自2014年1月1日至2015年5月8日。对搜索结果再逐一筛选,共找出306件侵犯著作权罪案件的刑事判决书,其中,传统社会中的侵犯著作权罪案件有295件,涉及网络著作权的有11件。从时间维度上分析,以上案件均为2014年以来各地法院所审理,具有时效性;从空间维度上分析,以上案件来自全国22个省份的85家中级和基层法院,较大的地域范围确保了分析样本来源的广泛性。

(一)传统社会中侵犯著作权罪定罪量刑的实证分析

1.定罪量刑标准选择较单一

在295个案件中,犯罪对象基本为音乐、电影、电视、录像作品等刻录的光碟、盗版书籍及计算机软件,其中,有272件以涉及的光碟或书籍等复制品数量作为定罪量刑标准,占比92.2%,14件以非法经营数额为定罪量刑标准,6件在认定事实或判决理由中对复制品数量及非法经营数额均有涉及,但未明确最终是以复制品数量抑或非法经营数额为认定标准,以违法所得数额为定罪量刑标准的仅有3件。

2.量刑结果失衡

在295个案件中,笔者从以光碟数量为定罪量刑标准的案件中抽取光碟数量较为一致的5个案件进行分析(案件详情可参见表1)。通过对比分析可以得出,主刑刑期的确定,并不与复制品数量的多寡及从轻或减轻情节的有无具有必然关系。详言之,复制品数量基本相同的情况下,各地法院所判决的主刑刑期并不必然大致相同,并且从轻或减轻情节的增加亦不必然导致主刑刑期的减少。

从另一角度进行考察,笔者从295个案件中抽取犯罪对象为盗版光碟且所判主刑基本相同的6个案件(案件详情可参见表2),以上案件情节基本相同,但6个案件所涉及的复制品数量差别较大,最多的达31376张,最少的仅2558张。通过对比可得出,在从轻或减轻情节大致相当的情况下,复制品数量的多少并不必然导致主刑刑期的增减。

表2 主刑刑期基本一致的案件光碟数量对比

(二)网络社会中侵犯著作权罪定罪量刑的实证考察

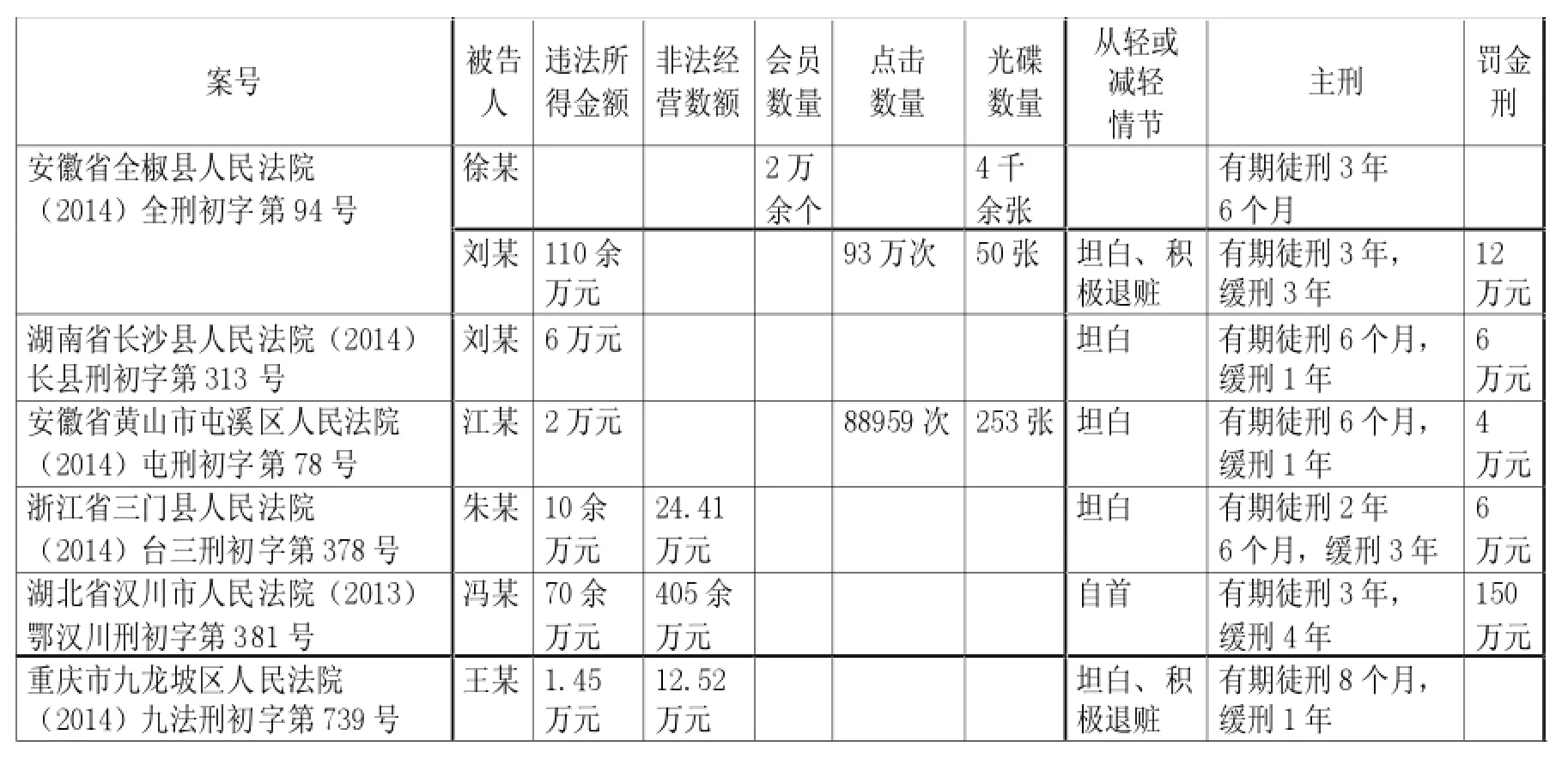

对于涉及网络著作权的11个案件,笔者从中抽取6个代表性案件进行分析(案件详情可参见表3),分析结果如下。

表3 六个网络著作权犯罪案件量刑情节与量刑结果对比

1.部分案件中情节严重程度认定标准未明确

在抽取的6个案件中,有3个案件的判决理由中未详述认定被告人犯罪情节严重所依据的标准,而是径直认定被告人犯罪情节严重或特别严重。例如:屯溪法院审理的(2014)屯刑初字第78号一案,法院查明被告人江某在“音扑网”上上传未获得版权使用权的MTV歌曲253首,供网友点击下载,下载次数总计88959次,江某利用“音扑网”在“百度联盟”参与广告投放宣传共获利20038.94元,该案涉及下载次数(可等同于点击数)及非法所得数额,但法院在最后判决理由中仅写情节严重,未述明情节严重依据的是点击数抑或非法所得数额,抑或综合点击数及非法所得数额作出的判决。同样情形的还有汉川法院审理的(2013)鄂汉川刑初字第381号一案及全椒法院审理的(2014)全刑初字第94号案件。情节严重程度认定标准未予明确,其将导致量刑标准适用不明及法官量刑的自由裁量缺乏约束,更甚者将导致量刑规范化的缺失。

2.同一情节量刑差距大

在上述6个案件中,笔者选取情节或量刑具有可比性的3个案件进行分析,分别为:全椒法院审理的(2014)全刑初字第94号一案,刘某违法所得10余万元,被判处有期徒刑3年缓刑3年;三门法院审理的(2014)台三刑初字第378号一案,朱某非法所得10余万,非法经营数额24.41万元,被判处有期徒刑2年6个月缓刑3年;汉川法院审理的(2013)鄂汉川刑初字第381号一案,冯某违法所得70余万元,非法经营数额405余万元,被判处有期徒刑3年缓刑4年。需要说明的是,上述3个案件中,被告人均具有从轻处罚的情节,但通过对比可看出,违法所得数额或非法经营数额的差异并未在最终的量刑上得到体现。

3.多种定罪量刑标准共存的情况下未阐明选择采用其中某一标准的理由

在多个定罪量刑标准共存的情况下,各个标准之间并没有具体衡量尺度,导致量刑时难以取舍。例如全椒法院审理的(2014)全刑初字第94号一案,法院查明徐某网站共提供封装微软W indowsXP、W indow s7等侵权操作系统下载贴4000余个供会员下载,网站注册会员中有下载权限者达2万余个,但最终对徐某进行定罪量刑依据的是其网站有下载权限的会员数量,放弃对4千余个下载贴的情节进行认定是否意味着其严重程度低于2万余个会员数量;需要指出的是,同等数量下,下载贴的严重程度不低于复制品,换言之,4千个下载贴至少相当于4千个复制品。因此,本案情节认定上的取舍关系到复制品数量与会员数量两者的严重程度如何衡量。类似的还有重庆市九龙坡法院审理的(2014)九法刑初字第739号一案。概言之,当前侵犯著作权罪涉及的非法所得数额、非法经营数额、复制品数量、实际被点击数及会员数等各个定罪量刑标准之间缺乏量化的转化标准,而在刑事审判中则以模糊的态度回避上述问题的处理。

(三)“双层社会”背景下侵犯著作权罪定罪量刑概评

进一步梳理,综合上文的实证考察可以发现,当前侵犯著作权罪定罪量刑的主要问题在于两方面。一是定罪量刑标准选择上的混乱。传统社会著作权犯罪中,违法所得数额的标准基本被搁置不用,取而代之的是复制品数量。网络社会中,多种定罪量刑标准的存在及各种标准间难以进行量化转化,导致司法适用上的纠结与混乱。二是普遍存在量刑失衡,这种失衡不仅表现在同一量刑标准的认定上,而且存在于多种标准之间,这也导致同等危害同等处理的规范化量刑无法实现。

二、问题的反思:量刑规范化前提条件的缺失与错乱的法益保护

从表面上分析,司法解释不断增加的定罪量刑标准且各标准间难以转化,这些规范化量刑前提条件的缺失导致了上述问题的产生。然而,若进一步探讨,从法益保护角度而言,法益保护上的错乱才是上述问题的深层次症结所在。

(一)表层原因:量刑规范化前提条件的缺失

1.被架空的刑事立法与疲于应对的司法解释

我国刑法第217条规定,侵犯著作权违法所得数额较大或者有其他严重情节的应予刑事惩治,违法所得数额的大小及其他情节严重程度的标准的范围则由司法解释进行规定。根据该条规定,立法的原意在于侵犯著作权罪的定罪量刑标准应以违法所得数额为主,但通过上文的实证考察可以看出,违法所得数额标准基本被搁置不用。其原因在于以下两个方面。一是违法所得范围难以界定。虽然最高人民法院发布的《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称:《解释》)第17条明确规定违法所得数额即指获利数额,但实际上对于何为获利存有争议,从经济学角度而言,获利包括净利润与毛利润,而净利润与毛利润相差较大。二是司法查证难。执法部门往往只能从现场或侵权复制品储藏地缴获侵权复制品,而其侵权复制品的违法所得根本无从查证。①赵红仕:《以侵犯著作权罪为贩卖盗版音像制品量刑——“江苏音像盗版第一案”直指法律难题》,《中国新闻出版报》2006年6月1日第7版。这也可以解释为何当前大部分传统社会中的侵犯著作权罪案件基本采用复制品数量为定罪量刑标准。

囿于违法所得数额标准于司法实务中的适用困境,且基于对各类新型侵犯著作权罪案件进行定罪量刑的需要,最高人民法院及最高人民检察院先后出台多部司法解释填充“其他严重情节”的范围。1998年12月17日最高人民法院发布《解释》,该解释规定因侵犯著作权曾经两次以上被追究行政责任或者民事责任,两年内又实施刑法第217条所列侵犯著作权行为之一的属于其他严重情节。2004年12月22日最高人民法院与最高人民检察院联合发布《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称:《解释一》),该解释规定复制品数量合计在一千张(份)以上的属于其他严重情节的情形。2007年4月5日最高人民法院与最高人民检察院再次联合发布《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称:《解释二》),该解释将复制品数量标准降低到五百张(份)。2011年1月10日最高人民法院、最高人民检察院与公安部联合发布《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称:《意见》),该意见进一步将作品的实际被点击数及注册会员数纳入情节严重程度的认定标准。

2.司法解释的不足

司法解释在通过增加定罪量刑标准的种类以应对各种新型著作权犯罪的同时,也衍生出多个问题。一是各个标准本身是否合理。例如复制品数量是否能够全面衡量著作权犯罪的严重程度,特别是当前存储介质不断更新,海量存储空间和极强的压缩技术使复制品数量标准不具有现实操作性。②王晓勇:《著作权刑事保护如何面对数字化浪潮》,《中国知识产权报》2009年3月30日第10版。换言之,光盘及音像制品等存储介质中所包含的著作权作品内容量的差异导致单纯以复制品数量为认定标准不具科学性。又如,以被点击数作为定罪量刑标准,将导致产生因他人的恶意点击而增加被告人犯罪行为社会危害性的可能,其严重违背刑法罪责相当、罪责自负和主客观相统一的基本原则。③李晓明:《诽谤行为是否构罪不应由他人的行为来决定——评“网络诽谤”司法解释》,《政法论坛》2014年第1期。二是各个标准间缺乏量化的转化标准,此一问题关涉到最终量刑结果。虽然多标准的存在可有效避免著作权犯罪行为逃避刑事制裁,正如有学者所言:“多标准的存在可以确保避免非法经营数额巨大但没有获利的、侵权产品没有销售出去的及销售出去后无法计算利润的等案件无法以侵犯著作权罪认定情形的发生。”④刘宪权:《侵犯知识产权犯罪数额认定分析》,《法学》2005年第6期。从打击犯罪的角度而言,该观点具有一定合理性,但其忽略了非法经营数额这一标准本身是否合理的问题,从科学量刑角度出发,我们更应在非法所得数额无法认定情节严重程度时深入探讨该标准的制定是否存有问题,以及如何制定其他更为科学合理的认定标准,而不是一味地增加情节认定标准以应对犯罪无法认定的情况。三是从非法经营数额到复制品数量再到被点击数与会员数,司法解释的相对滞后性决定了其只能不断被动地推出各种定罪量刑标准以应对各种新型著作权犯罪的产生,司法解释实有力不从心之无奈。⑤刘祥国、李正生:《数字化时代中国版权制度的现状及挑战》,《社会科学家》2010年第10期。可以预见,随着网络技术的高速发展,必定会不断产生更多新型的著作权犯罪,当前已有学者建议根据实际情况进一步探索具备网络特征标准的新型量化方法,如网络链接。⑥阴建峰、张勇:《挑战与应对:网络知识产权犯罪对传统刑法的影响》,《法学杂志》2009年第7期。但是,这种不断增加定罪量刑标准的模式值得商榷,并且需要指出的是,在新型著作权犯罪产生与司法解释发布之间必然存在时间上的空档,这一空档将导致无法及时地对新型著作权犯罪进行规范化的定罪量刑。

3.规范化量刑的无奈

规范化量刑的目的在于同案同判,同等情节同等判决。根据上文的分析,在情节认定标准不断增加以适应日益发展的双层社会的背景下,寻求促成量刑规范化的路径在于在各种定罪量刑标准间制定量化的转化标准,避免因不同标准的采用而导致最终定罪量刑上的差异;同时,要在各种标准上制定细化的量刑标准。而事实上,这一量化的转化标准难以制定,根本原因在于各个标准本身尚存有争议。量化转化标准的缺失,则导致司法机关在面对多种定罪量刑标准时含糊其辞,或未阐明采用何种标准而直接认定为情节严重,或径直采用某一种标准但未详述原因。

(二)根本缘由:错乱的法益保护

1.侵犯著作权罪法益保护的博弈:权利本位抑或秩序本位

知识产权属于民事上的一种私权,该观点已被普遍承认。①郑成思:《知识产权论》,法律出版社1998年版,第4-5页。但在刑法层面,对于侵犯著作权犯罪行为侵犯的是个人法益还是社会法益抑或复合法益则尚未形成统一的认识。当前各国关于著作权犯罪的立法也根据保护的主要法益不同而有所区别。一种是以美国为代表的大多数发达国家著作权犯罪立法例,其著作权刑事保护的重心在于维护著作权人的利益,相应地,其犯罪的轻重是以著作权人所遭受的损失为衡量尺度的。②李慧:《中美版权刑事保护之比较》,《知识产权》2012年第7期。另一种是以我国侵犯著作权罪立法例为代表。从我国刑法章节设置来看,侵犯著作权罪所侵犯的法益为社会主义市场经济秩序,这一看法也在相关的司法解释中得到确认,例如《解释一》及《解释二》均明确规定其是为维护社会主义市场经济秩序而制定。相应地,侵犯著作权罪是从对社会经济秩序所造成的危害程度上来考虑犯罪行为严重程度的,③陈东升:《TRIPS与我国知识产权保护的刑事立法完善》,《政法论丛》2003年第1期。具体则是以被告人的违法所得数额及其他严重情节为衡量标准,因此,假如非法所得数额较小而对权利人所造成的损失巨大,也无法对其以侵犯著作权罪进行规制。两者相比,以个人法益为保护重心的立法例对于侵犯著作权罪的保护力度更强,惩治面更广。但应该看到的是,对处于社会主义初级阶段的我国,基于满足社会公众对知识产品合理利用的需求,在刑事方面降低惩治标准确实有利于维护市场经济秩序并促进市场经济的发展。

2.我国著作权犯罪法益保护的纠结

随着经济发展的全球化趋势及我国经济的高速发展,加之我国于2003年正式加入世界贸易组织,作为世界贸易组织法律体系重要组成部分的TRIPS协议对我国知识产权保护提出了更高的要求。因此,基于外部因素及自身发展的需要,我国逐渐加大知识产权保护力度,并于2008年将保护知识产权上升为国家重要战略。④《国家知识产权战略纲要》,http://www.gov.cn/zwgk/2008-06/10/content_1012269.htm,2015年6月2日访问。在打击知识产权违法犯罪行为方面,我国亦采取了积极有效的措施。一方面,在行政执法领域加大知识产权的刑事保护,缩小已构成犯罪的案件通过民事或行政程序消化处理的数量,⑤王新宇、周宇:《TRIPS协议——对我国知识产权刑事保护的影响》,《江苏公安专科学校学报》2002年第1期。在此背景下,于2006年产生了全国第一起以侵犯著作权罪判刑的贩卖盗版音像制品案。⑥同前注①,赵红仕文。另一方面,在司法层面作出司法解释增加定罪量刑标准,降低侵犯著作权行为的刑事制裁门槛,以实际行动履行TRIPS协议规定的国际义务。⑦张伟君:《知识产权刑事保护门槛:从TRIPS到ACTA》,《电子知识产权》2011年第8期。而司法解释增加的几类定罪量刑标准,在很大程度上反映了我国著作权法益保护的重心开始进行调整,例如《意见》在非法经营数额之外增加了以传播他人作品数量、作品被点击的次数和注册会员人数等三类情节认定标准,显示其逐渐加大对被害人受损程度因素的考虑,著作权人利益的保护不再因社会经济秩序和社会公共利益而被忽略。①同前注⑧,李慧文。不过,也应该看到的是,这种司法上的适时转变,导致多种情节判断标准共存,而各种判断标准背后反映了不同的法益保护重心,不同法益保护需求背景下出台的判断标准必定难以进行量化的转化,这正是导致司法实务中侵犯著作权罪的定罪量刑缺乏规范的根本原因。

三、理性回归:著作权犯罪定罪量刑标准的提出与证成

从上文分析可以看出,为应对新型侵犯著作权罪的产生而不断被动提出新的定罪量刑标准并非长久之计,从改革侵犯著作权罪定罪量刑标准及确保刑事立法稳定性的角度出发,有必要提出新型定罪量刑标准。笔者认为,以著作权人所遭受的损失程度为定罪量刑标准是较为合理的,相应地,刑法第217条中“违法所得数额较大或者有其他严重情节的”的内容可修改为“给著作权人造成重大损失的”,并确立“类型固定+数额浮动”模式的认定标准。该标准的具体内容及证成如下。

(一)类型固定:以著作权人所遭受的损失程度为标准的确立

1.标准的证成

(1)法益保护重点的转变与保护市场经济秩序的曲折实现

长期以来,我国刑法领域通过定罪量刑认定标准的设计及入罪范围的调节,有效调整著作权犯罪的打击面,以扩大公民对于知识产权产品的合理使用。从刑事政策角度而言,此种方式确实有效地维护并促进了市场经济的发展;但是,正如上文所述,当前内外部的经济环境均对我国知识产权的刑事保护提出了更高的要求,加大知识产权保护力度也已上升至国家重要战略,刑事政策亦应做相应调整。当然,基于利益衡平及公共利益目的,对创造者的专有权利进行必要的限制,以保证社会公众对知识产品的合理利用,此种观点得到学界及实务界的基本认同。②吴汉东:《关于知识产权私权属性的再认识——兼评“知识产权公权化”理论》,《社会科学》2005年第10期。但国家对于知识产权的必要限制,主要是使知识产权在权能范围与效力范围方面受到某些限制,这些限制应通过公权力的合理介入,例如通过调整知识产权保护期限,但并非通过司法权。因此,以保护市场经济秩序为由而忽略对著作权人利益的保护与当前刑事政策不符,也不属于对著作权进行必要限制的合理介入方式。

当然,注重对权利人的法益保护不等于放弃对市场经济秩序的维护。市场经济是具有高度市场化、商品化的经济形态,从法律上看,市场经济交易的唯一前提是任何人对自己产品的所有权和自由支配权。③《马克思恩格斯选集》第46卷(上),人民出版社1979年版,第45页。转引自冯晓青、刘淑华:《试论知识产权的私权属性及其公权化趋向》,《中国法学》2004年第1期。私权是著作权的基本属性,切实维护好著作权人的利益,保障权利人对其著作权的所有权及自由支配权,便是对于市场经济秩序的最好的维护。

(2)顺应司法实务倾向性选择所做的彻底转变

虽然立法及司法解释最先规定了以非法所得数额及非法经营数额为定罪量刑标准,但从上文的实证分析可看出,传统社会的侵犯著作权罪中仅有7.8%的案件选择以这两种标准为定罪量刑的依据;司法实务中所选择的复制品数量实际上亦可基本代表著作权人的损失程度,只是其未能精确地衡量著作权人损失程度而已,加之后续司法解释所规定的会员数量、点击数等,司法实务中实际上均是以各种不可量化转化的计算著作权人损失程度的标准来衡量犯罪行为的危害程度,非法所得数额及非法经营数额已基本被搁置不用,当前只是囿于刑事立法尚未作出相应修正,导致了侵犯著作权罪于规范层面与实务层面存在冲突。因此,应顺应司法实务的倾向性选择,在以著作权人的利益保护为主的理念下,选择以著作权人损失程度为情节认定标准并相应修正著作权犯罪刑事立法与相关司法解释。

2.标准的细化

固定以著作权人所遭受的损失程度作为定罪量刑的认定标准,要注意著作权人所遭受的损失数额并非指其因侵权行为而减少的利润额,而是指其因侵权行为所遭受到的所有损失,具体而言,其计算公式为损失数额等于侵权著作品数量乘以单个被侵犯的著作权产品的价格,被侵犯的著作权产品的价格则以物价认证部门的鉴定价格为准。同时需要指出的是,在网络空间中,基于网络技术的特殊性,有两种情况需要注意。一是若通过网络下载数字化的著作权作品,例如音乐作品,其侵权作品数量原则上仍以下载量计算,但须审慎甄别,防止恶意下载以加大权利人损失数额情形的发生。二是对于侵权人因侵权行为而获得的其他非法所得,不应属于著作权人的损失数额。例如网站经营者在其网站上复制发行侵权小说作品,通过小说作品提高网站流量进而获取广告收入,广告收入便属于侵权人因侵权行为而获得的其他非法所得。但从著作权人角度而言,这部分收入并非其直接损失,而是间接损失,间接损失不具有必然性,将其认定为著作权人的损失是不合理的,著作权人的损失数额应以直接损失数额为准。

(二)数额变动:具体数额由司法部门进行科学界定

数额犯是我国刑事法中较为普遍的一种立法模式,通说认为,数额犯是指以一定的数额作为构成要件的犯罪,如果达不到数额较大的程度就不认为是犯罪。①陈兴良:《刑法哲学》,中国政法大学出版社2009年版,第579页。相应地,数额在刑法分则中具有不可或缺的重要地位,其不仅决定是否入罪,而且决定了量刑的幅度。我国刑法中普遍未采用确定的具体数额作为定罪量刑标准,而是仅规定以数额作为定罪量刑参照依据,具体的数额则授权最高人民法院和最高人民检察院根据社会经济发展形势进行确定,其中主要原因在于刑事法的稳定性导致其无法及时全面准确地根据经济社会的发展情况作出相应的修正。②参见张明楷:《刑法分则的解释原理》,中国人民大学出版社2011年版,第653页。因此,授权司法解释对于具体数额进行确定的方式是较为科学的。具体到侵犯著作权罪而言,著作权人遭受损失的重大程度可由司法部门结合社会经济发展情况并经实证统计分析后作出科学规定,并可在今后依社会经济发展情况而作相应的浮动变化。

(责任编辑:杜小丽)

DF623

A

1005-9512(2015)11-0030-09

陈志鑫,福建省厦门市集美区人民法院书记员。