构建工程教育环境 培养学生工程能力——以重庆科技学院“两个国家级实验教学平台”为例

2015-10-22周博杨清林李海霞李云

周博,杨清林,李海霞,李云

卓越工程师教育培养计划 (以下简称 “卓越计划”)是为贯彻落实党的十七大提出的走中国特色新型工业化道路、建设创新型国家、建设人力资源强国等战略部署,贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》实施的高等教育重大计划。《卓越工程师教育培养计划通用标准》指出,本科工程型人才应具有的工程能力包括:提出方案并解决工程实际问题,能够参与生产及运作系统的设计,并具有运行和维护能力;较强的创新意识和进行产品开发和设计、技术改造与创新的初步能力等。如何落实卓越工程师教育培养计划,如何提高卓越工程师培养质量,加强学生工程能力培养是重要着力点。

重庆科技学院是一所以工为主,以石油与化工、冶金与材料、机械与电子、安全与环保为特色的普通全日制本科院校。学校坚持“地方性、行业性、开放性和应用型”的“三性一型”办学定位,培养了大批具有行业特色的应用型人才。学校作为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,结合专业特色构建真实工程环境,培养学生工程能力,进行了实践教学综合改革探索与实践。

一、面向工程实际,构建符合工程能力培养的教学体系

我校石油工程和冶金工程专业是第二批国家卓越工程师教育培养计划专业,两个专业依托行业优势,邀请企业人员参与共同确定了符合石油、冶金行业工程技术人才培养目标、遵循高等工程教育规律和学生认知规律的人才培养方案、实践教学体系和教学内容。

(一)校企共同制定人才培养方案

人才培养方案是人才培养质量的第一道关口,它是人才培养的纲领性文件,决定了人才培养的定位和目标。为此,学校在制定“卓越计划”专业人才培养方案时,要求从“人才培养方案”这个源头抓起,充分利用学校所处的行业优势,邀请相关行业和企业的专业人员,共同参与人才培养方案的制定工作。学校和企业人员一起,深入挖掘“卓越计划”内涵,分析企业岗位的知识技能要求,分解工程能力的构成,按照“卓越计划”培养标准,制定了两个专业的人才培养方案。

为做好此项工作,学校还单列了人才培养方案专项调研经费,支持和鼓励各专业对企业和市场进行广泛调研,邀请企业专家深度参与人才培养方案制定全过程。石油工程专业相关老师先后到中石油西南油气田公司重庆气矿、中石油川庆钻探工程公司川东钻探公司等多家企业就制定人才培养方案问题进行专题调研,收集企业人员意见和建议近20条。冶金工程专业相关老师邀请重庆钢铁公司高层管理和技术人员参加制定人才培养方案研讨,吸纳专家意见10余条。

(二)构建“四层次、五模块”实践教学体系

根据 “卓越计划”培养标准制定的人才培养方案,对学生的工程能力培养提出了更高的要求。而且,原有的实践教学体系已不能满足工程能力培养的需要。为适应石油、冶金行业高集成、多系统、多专业交融的特点,在充分调研和吸收企业的建议后,石油工程和冶金工程专业以行业需求为导向,对接职业能力和执业资格标准,系统改革实践教学内容,构建了“四层次、五模块”衔接递进的实践教学体系。

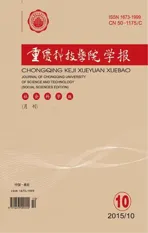

石油工程类专业按照现代石油工业生产流程,构建了基于“地质—钻井—采油—集输—油服”五大模块的实践教学体系,每个模块的内容设置均体现了“基础实验—专业实验—工程实践—创新实践”四层次递进衔接,逐步培养学生包含“基本技能、专业技能、工程能力和创新能力”的综合工程能力。石油工程类专业群构建的实践教学体系如图1所示。

图1 石油工程类专业群构建的实践教学体系

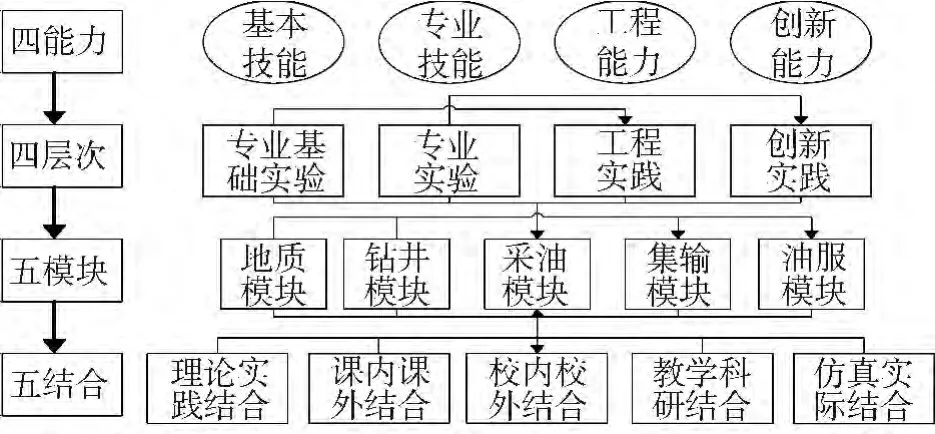

冶金工程类专业则按照冶金工业生产流程,构建了基于冶金“烧结—炼铁—炼钢—连铸—轧钢”五大模块的实践教学体系。在该体系中,通过基础实验、专业实践、工程训练、创新训练四个层次,由浅入深,由简单到复杂,在培养学生基本技能的基础上,逐步培养学生的工程实践和创新能力。

图2 冶金工程类专业群构建的实践教学体系

(三)校企共同完善实践教学课程和教学内容

基于大工程背景下的人才培养方案和实践教学体系是我校两个 “卓越计划”专业人才培养框架中的“梁和柱”,作为“填充材料”的实践教学课程和内容同样要具备工程背景。学校在修订完善实践教学内容时,要求充分吸纳行业企业的专家意见,使课程体系和教学内容充分反映生产现场的实际需要,做到六个“充分体现”,即充分体现学校的培养目标定位;充分体现社会实际需要与学生发展;充分体现行业企业专家的全程参与;充分体现广大教师的广泛参与;充分体现知识体系的深度论证;充分体现产学合作教育理念。

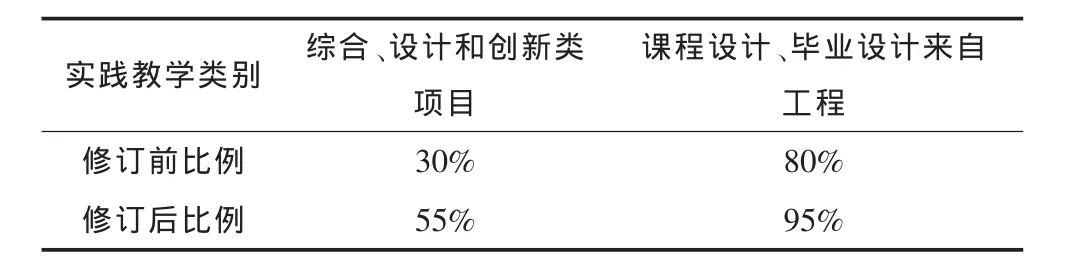

石油工程和冶金工程专业在完善修订实践教学课程和内容的过程中,以学生工程实践能力培养为核心,邀请企业技术人员结合现场生产实际,坚持理论与实践相结合,校内和校外相衔接,共同修订工程实践教学大纲、编写实践教学指导书、更新课程内容、开发实验实训项目和建立实践教学考核标准等。校、企人员一起重点开发企业实习过程中学生无法真正“动手”的实践项目,构建了基于真实工程环境的、特色鲜明的实践教学课程体系。石油工程专业的老师和企业人员共同开发的 “井喷事故分析及处理模拟实验”、冶金工程专业的老师和企业人员共同开发的“连铸漏钢模拟实验”等很好地结合了工程实践和教学需求,切合了学生工程素质的培养。通过系列实践课程的完善和修改,课程结构和内容发生了较大改变,工程属性更强了。具体变化如表1。

表1 石油和冶金专业实践教学内容结构更新前后对比

二、参照工程现场,校企合作构建综合性真实工程平台

真实的工程环境,是培养卓越工程师的必要条件。为此,学校通过积极整合校内外多方资源,利用多渠道资金,参照企业生产现场工程环境,重点建设了石油与天然气工程实验教学中心等多个综合性真实工程平台,初步建成了具有我校特色的实验教学平台集群。

(一)积极整合资源,建设两个国家级本科实验教学中心

近年来,学校按照现代工程生产流程,整合了相关实验室,成立了“大工程”概念的石油工程实验中心和冶金工程实验中心,并利用中央财政支持地方高校专项资金、企业捐献资金和学校自筹资金等共计8 200余万元对两个中心进行了建设。2013年石油与天然气工程实验教学中心入选国家级实验教学示范中心建设单位,2014年以冶金工程实验中心为主体的钢铁制造虚拟仿真实验教学中心入选国家级虚拟仿真实验教学中心建设单位。

两大中心建设紧密围绕学生工程能力的培养展开,力争全面逼近真实工程环境。石油工程实验教学中心在“四层次、五模块”实践教学体系的指导下,按照 “专业基础平台—专业平台—综合实践平台—创新平台”的思路规划和建设实验室。石油工程实验教学中心实验室建设架构如图3所示。

钢铁制造虚拟仿真实验中心则针对钢铁制造过程中环境极端恶劣、不可视、不可及、高风险、高污染等特点,选取关键流程为对象,进行操作虚拟仿真和过程虚拟仿真。

图3 石油工程实验教学中心实验室建设架构

(二)校企合作,共建关键工艺流程综合性实践教学平台

为做实两大实验教学平台,进一步彰显行业特色和突出工程能力培养功能,学校在两大平台中与多家企业合作共建了多个综合性实践教学子平台。依托石油工程实验教学中心,学校和中石油重庆气矿共同建设了石油天然气钻采集输技术与装备综合实践教学平台,该平台是紧抓石油行业和重庆及西部地区富集的高产、高压、高含硫气田勘探开发以及西气东输工程急需培养一大批工程技术应用性人才的良好机遇,不仅满足石油专业人才培养需求,还能服务于机械、化工、安全、自动化等专业,同时也是石油工程素质养成和科普教育展示平台。在冶金工程实验教学中心下,学校和重庆钢铁集团公司共建了冶金技术与装备综合实践教学平台,该平台完全自主研发集烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等冶金工艺过程及装备、控制技术于一体的可以操作的工业虚拟仿真系统。

三、依托工程环境,校企协同加强工程能力的培养

工程能力的培养,具备了真实的工程环境的“天时地利”,还需要“双师型”教师和“工程型”教学方法等“人和”因素。为做好应用型人才培养的关键一环,学校提出“双主体”“五共同”育人模式等举措,通过校企协同来加强学生工程能力的培养。

(一)构建校企“双主体”育人机制,共同打造“双师型”教师队伍

在“卓越计划”专业人才培养新模式下,学校不再是人才培养的唯一主体,相关企业也成为主体之一,在人才培养中也承担一定工作。为确保“双主体”名副其实并能有效开展工作,学校依托行业和企业,成立了“产学研合作工作委员会”,设立校企合作常设机构并制定相应规章制度。双方以合作建设大工程、全流程工程实践教学平台为纽带,实现双方在人才培养、师资队伍建设、企业技术人员培训、应用技术研发、设备资源利用等方面共建共享,实现了良性互动。同时,也使“双主体”协同育人模式不断完善。

“双师型”教师队伍的建设一直是学校教师队伍建设的难点。为配合“卓越计划”的实施,我校在“双主体”共同育人模式框架下,就“双师型”教师队伍建设进行了有益的探索。在校内,学校出台的《中青年教师提升计划》明确要求:“新进青年教师和45岁以下工科专业专任教师不具备工程实践经历的均须参加工程实践能力锻炼,鼓励中青年教师到企事业单位参与工作、锻炼研修,增强实践经验”。同时,学校和中石油重庆气矿、重庆钢铁集团公司等多家合作企业签订了“双师型”教师培训协议,为教师参与工程实践学习提供便利。近两年来,我校共派出教师20余人次到相关企业参加工程实践能力锻炼,学习行业新技术和新工艺。

(二)校企共同参与教学全过程,强化教学方法工程化

在教学过程中,两个“卓越计划”专业还选取了部分操作技能要求高和典型工作环节的课程和实验进行教学手段和方法的改革实践。依托校内真实的工程平台,校内教师和企业工程师一起,研讨教学内容、手段和方法,采取案例教学法、项目目标驱动教学法。在教学中通过设置问题,模拟现场实际场景,开展故障处置演练等,解决学生到生产现场不能实际动手操作的问题;在实习中,采用小批量、多岗位轮训模式,让学生到基层具体岗位,实行“双导师”制,加强动手能力训练,增强学生对未来职业岗位的适应力和认同感。

为保证工程环境下的教学效果,学校坚持校内教师与现场技术人员“双导师”制,共同指导学生的实验、实习和实训等,聘请现场技术人员承担部分实践性强的专业课程教学,由双方共同制定标准完成教学考核,共同实施质量监控。特别是在毕业设计方面,学校要求由校内教师和企业技术人员共同指导、共同考核。学生的课题必须结合现场生产实际,企业导师侧重对学生进行现场生产技术和工艺的指导,校内教师侧重对毕业设计规范和知识综合运用的指导,两者充分结合,既培养学生用理论知识解决实际问题的能力,又能检验和确保学生工程能力培养的质量。

四、结语

我校石油工程、冶金工程两个“卓越计划”专业基于构建真实工程环境的实践教学综合改革,经过2年时间的研究和探索,在学生工程能力培养上取得了一定成绩,收获更多的是观念的更新、模式的创新和做法的完善。今后将以“卓越计划”人才培养为目标,以应用技术型大学战略转型研究为契机,引进先进的教育理念,继续建好用好“两大国家级实验教学平台”,探索和实践“卓越工程师”培养新模式,培养更多“卓越工程师”,为建设工程教育强国作出积极贡献。

[1]严欣平,李文华,柏伟.加强和创新实践教学的探索与实践[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2013(2).

[2]严欣平,朱光俊,施金良.冶金工程校内实践教学基地建设[J].中国冶金教育,2013(2).

[3]杨清林,杨冶明,周博.校级综合性实践教学平台建设[J].中国冶金教育,2013(4).

[4]罗沛,李文华.石油工程卓越工程师培养探索与实践[J].教育教学论坛,2013(48).

[5]龙学渊,苏堪华,官正强,等.石油与天然气工程实验教学中心建设实践:基于“全流程、高仿真、六共同”理念[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2013(9).

[6]邹建新,徐慧,孙常清.基于工程能力培养的实验教学体系的构建[J].实验室研究与探索,2010(12).

[7]李峰,吴波,曹建树,等.基于真实工程环境下的“机械制造技术基础”实践教学改革[J].实验室研究与探索,2012(8).

[8]蔡晓君,窦艳涛,刘湘晨,等.以工程能力培养为核心 构建多元化实践教学体系[J].实验室研究与探索,2010(11).

[9]林健.“卓越工程师教育培养计划”通用标准研制[J].高等工程教育研究,2010(4).

[10]庄鹏,刘栋栋,曾杰,等.应用型卓越结构工程师工程能力培养的实践教学环节研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2012(S2).