中西医结合治疗原发性高血压疗效观察

2015-10-15曾志清杨爱萍

曾志清,杨爱萍

1.平阳县南雁镇卫生院,浙江 平阳 325406;2.温州市人民医院中医科,浙江 温州 325000

中西医结合治疗原发性高血压疗效观察

曾志清1,杨爱萍2

1.平阳县南雁镇卫生院,浙江 平阳 325406;2.温州市人民医院中医科,浙江 温州 325000

目的:观察中西医结合治疗原发性高血压的临床疗效。方法:纳入76例肝阳上亢型原发性高血压患者,按照随机数字表法分为对照组与治疗组各38例。对照组采用西药治疗,治疗组在对照组治疗基础上加用自拟中药方治疗。统计2组治疗前后血压及中医证候积分变化、临床疗效与不良反应情况。结果:治疗后,2组收缩压、舒张压、中医证候积分均较治疗前改善(P<0.05);治疗组收缩压、舒张压、中医证候积分均低于对照组(P<0.05)。治疗组降压总有效率为97.4%,明显高于对照组的76.3%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组不良反应发生率为2.6%,对照组不良反应发生率为15.8%,2组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:中西医结合治疗肝阳上亢型原发性高血压患者,临床疗效显著且安全。

原发性高血压;肝阳上亢型;中西医结合疗法;血压;中医证候积分

原发性高血压多发生于中老年人,该病主要为环境、遗传等多种因素共同所致。由于该病发病较为隐匿,且病程长及进展缓慢,大多数患者在检测血压后才发现。临床主要表现为血压增高,同时还会出现心、脑、肾等靶器官损害等。目前临床主要采用西药改善或控制血压,但由于该病需长期治疗,且药物极易产生副作用,致使患者难以接受,最终影响临床疗效。中医治疗对改善患者血压、血脂及增强机体对高血压药物的敏感性等具有重要意义,但单纯中医治疗疗效缓慢,难以缓解病情发展。本研究观察了中西医结合治疗原发性高血压的临床疗效,报道如下。

1 临床资料

1.1诊断标准符合《中国高血压防治指南2010》[1]有关的诊断及分级标准,收缩压≥140 mmHg或(和)舒张压≥90 mmHg,为1~2级高血压。

1.2辨证标准符合《中药新药临床研究指导原则(试行)》[2]中高血压病的诊断标准及肝阳上亢型辨证标准,主症:头痛、眩晕、五心烦热等;次症:口干、眼花、耳鸣;舌脉象:舌质红苔黄或少苔,脉弦细等。

1.3纳入标准符合以上西医诊断标准与中医辨证标准;年龄40~80岁;患者或家属自愿签署知情同意书。

1.4排除标准不符合以上西医诊断标准与中医辨证标准;伴有严重心、肝、肾等器质性疾病;妊娠或哺乳期妇女;精神疾病,智力障碍,肢体或听力障碍者;过敏体质;患有继发性高血压、恶性肿瘤、糖尿病、肾病及甲状腺功能亢进等慢性系统性疾病或病情未控制者等。

1.5一般资料纳入2014年3月—2015年3月于平阳县南雁镇卫生院治疗的76例肝阳上亢型原发性高血压患者,按照随机数字表法分为对照组与治疗组各38例。治疗组男20例,女18例;年龄40~75岁,平均(59.5±2.0)岁;病程4.1~19.8年,平均(8.1±2.3)年;高血压分级:1级21例,2级17例。对照组男21例,女17例;年龄41~74岁,平均(60.0±2.5)岁;病程4.2~19.9年,平均(8.3±2.1)年;高血压分级:1级22例,2级16例。2组性别、年龄、病程、高血压分级等比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1对照组非洛地平缓释片(阿斯利康制药有限公司,批号:20131227),每次5 mg,每天1次。尼莫地平片(河北永丰药业有限公司),每次20~40 mg,每天2~3次。卡托普利片(中美上海施贵宝制药有限公司),每次12.5~25 mg,每天2~3次。

2.2治疗组在对照组治疗基础上加用自拟中药方治疗,处方:女贞子、仙茅、制首乌、菊花各10 g,杜仲、白芍、怀牛膝、玄参、桑寄生各12 g,天麻、草决明、夏枯草、罗布麻、钩藤各20 g,生龙骨、生牡蛎各30 g。由平阳县南雁镇卫生院药剂科统一煎制,每天1剂,分2袋装,每袋200 mL,早晚各服用1次。

2组均以30天为1疗程,治疗1疗程后观察疗效。

3 观察指标与统计学方法

3.1观察指标统计2组治疗前后的血压及中医证候积分、临床疗效及不良反应情况。中医证候积分(头痛、头晕、耳鸣、面红、目赤及烦躁易怒):无症状:0分;1分:症状较轻或偶尔出现;2分:症状显著或持续出现;3分:症状严重。

3.2统计学方法数据采用SPSS18.0软件包进行分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以百分率表示,采用χ2检验。

4 疗效标准与治疗结果

4.1疗效标准参照《中医病证诊断疗效标准》[3]中有关高血压的疗效标准,并结合中医证候积分进行判断。显效:临床症状及体征完全消失或明显改善,收缩压降至140 mmHg以下或较治疗前下降幅度≥20 mmHg,或舒张压降至90 mmHg以下或下降幅度>10 mmHg;有效:收缩压较治疗前下降幅度<20 mmHg或舒张压未降至正常范围,但下降幅度<10 mmHg;无效:以上标准均未达到。

4.22组治疗前后血压变化情况比较见表1。治疗前,2组收缩压、舒张压分别比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,2组收缩压、舒张压均较治疗前改善(P<0.05);治疗组收缩压、舒张压均低于对照组(P<0.05)。

表1 2组治疗前后血压变化情况比较(±s,n=38) mmH g

表1 2组治疗前后血压变化情况比较(±s,n=38) mmH g

与治疗前比较,①P<0.05;与对照组治疗后比较,②P< 0.05

组别对照组治疗组治疗前 治疗后收缩压162.9±10.2 163.1±10.4舒张压107.9±8.9 108.2±9.1收缩压128.6±8.2①117.2±7.6①②舒张压84.7±6.0①75.8±5.8①②

4.32组治疗前后中医证候积分变化情况比较见表2。治疗前,2组中医证候积分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组中医证候积分均较治疗前改善(P<0.05),治疗组中医证候积分低于对照组(P<0.05)。

表2 2组治疗前后中医证候积分变化情况比较(±s,n=38)分

表2 2组治疗前后中医证候积分变化情况比较(±s,n=38)分

与治疗前比较,①P<0.05;与对照组治疗后比较,②P< 0.05

组别对照组治疗组治疗前6.27±1.90 6.30±1.87治疗后4.51±1.07①2.27±0.63①②

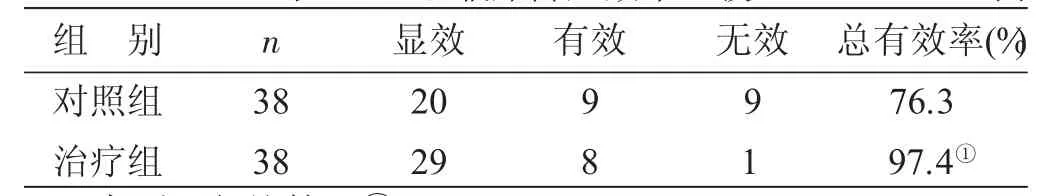

4.42组临床降压效果比较见表3。治疗组降压总有效率为97.4%,明显高于对照组的76.3%,差异有统计学意义(χ2= 6.71,P<0.05)。

表3 2组临床降压效果比较 例

4.52组不良反应情况比较治疗组头痛1例,不良反应发生率为2.6%。对照组头痛3例、心悸失眠2例、头晕1例,不良反应发生率为15.8%。2组不良反应发生率比较,差异有统计学意义(χ2=7.58,P<0.05)。

5 讨论

临床主要根据患者的症状及降压药物特点来选择合适的药物实施降压治疗,但西药治疗存在较多不良反应,且对部分症状治疗效果不理想[4]。肝阳上亢型高血压病是由素体阳盛,肝阴不足,合并气郁化火、风阳升动发为眩晕引起。近代医家依据其证候特点,纳在眩晕、头痛、肝风、肝阳等范畴。《内经》曰:“诸风掉眩,皆属于肝”,风气甚则头目眩晕,故眩晕之病与肝的关系最为密切。中医治疗可辨证施药,从肝论治眩晕,并注重柔肝、平肝及养肝等。本次研究所采用的自拟中药方,方中玄参、白芍、制首乌具有清热凉血和养肝柔肝等效果;罗布麻可安神、平肝;夏枯草、菊花具有清肝明目及泻火止痛等功效;生龙骨和生牡蛎可安神定志;仙茅、杜仲及女贞子可强筋骨、补肝肾;天麻、钩藤、草决明具有清肝热效果。该方起滋补肝肾、平肝潜阳的作用。据现代药理学研究发现,菊花、夏枯草及杜仲等具有降压效果[6];而玄参、草决明、制首乌具有改善微循环和降脂等功效;杜仲[7]、仙茅、女贞子等具有治疗高血压肾损害的效果。因此采用中西药联合治疗,不但可降低患者的血压,同时还可多靶点调节及保护患者的靶器官,最终达到较好的临床疗效。

从本次研究结果来看,治疗后,2组患者的血压及中医证候积分均较治疗前改善(P<0.05);治疗组改善情况优于对照组(P<0.05),降压总有效率高于对照组(P<0.05)。由此说明应用西药治疗原发性高血压虽可取得一定疗效,但长期服用可能会出现头痛、心悸失眠及头晕等不良反应。本次研究统计得出,治疗组不良反应发生率低于对照组(P<0.05),这可能是中西医结合治疗可减少西药带来的不良反应。

综上所述,中西医结合治疗原发性高血压,不但疗效显著,而且具有较高的安全性,值得进一步研究与推广。

[1]中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南2010[J].中华高血压杂志,2011,19(8):701-743.

[2]中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002.

[3]国家中医药管理局.ZY/T001.1~001.9-94中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.

[4]明少菊,侯超,周芳,等.缬沙坦治疗原发性高血压合并2型糖尿病对血压及肾功能的影响[J].中国老年学杂志,2013,33(18):4421-4422.

[5]朱梅,臧永发,马彩虹,等.加用清脑降压片治疗原发性高血压(阴虚阳亢)62例[J].中国实验方剂学杂志,2013,19(4):292-294.

[6]崔体圣,苗明三.夏枯草的化学、药理及临床应用探讨[J].中医学报,2014,29(3):386-388.

[7]李轩.盐炒杜仲和杜仲炭的药理对比实验研究[J].中医学报,2015,30(2):238-240.

(责任编辑:吴凌)

R544.1

A

0256-7415(2015)09-0026-03

10.13457/j.cnki.jncm.2015.09.014

2015-05-10

曾志清(1976-),男,主治中医师,主要从事中医科临床工作。