基于研学问题的高三化学一轮复习

2015-09-15黄文军黎薇

黄文军+黎薇

摘要:以氯水与溴化钠溶液反应为素材,将元素与化合物知识、实验探究设计、化学基本理论等复习内容结合起来,构建基于研学问题的高三化学一轮复习课,降低课堂的知识容量,增加课堂的思维容量,提高学生复习积极性,且有助于提升课堂教学的实效。

关键词:氯水;溴化钠;研学问题;高三化学一轮复习;高中化学教学

文章编号:1005–6629(2015)6–0050–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

高三化学一轮复习中往往采用“知识梳理、考题选讲、练习强化”等步骤进行教学,重复使用易让学生厌倦,复习效果下降。基于研学问题的高三化学一轮复习课,就是将课堂中有价值的问题提炼出来,确立为研学问题,以研学问题为载体把高三化学一轮复习中所需要的知识与能力糅合其中,以讨论、实验、问题解决等为主要课堂活动形式的复习课。

1 研学问题的确立

研学问题是围绕学科核心知识或概念而预设或生成的需要探究的教学问题。高三化学一轮复习不但是知识的回顾与整理,还是知识系统化与结构化的过程,更是提升学科素养、提升学科能力、统合学科基本观念的过程。确立高三一轮化学复习课的研学问题需要考虑问题的真实性、价值性、统合性、可操作性四个方面。

1.1 研学问题的真实性

不管问题是预设的还是生成的,都应该是学习过程中可能真实遇到的问题,这样才能激发学生的思维兴趣。氯水与溴化钠溶液的实验是人教版必修2实验1-1,书中所给出的化学方程式是2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2[1],明确指出是氯水中的Cl2氧化了NaBr溶液中的Br-。2013年广东高考化学卷第33题第(1)小题,“设计实验证明氯的非金属性比溴强”,答案是“在溴化钠溶液中滴入氯水,振荡后滴加CCl4溶液,下层呈红棕色”[2]。教学中有学生提出次氯酸的氧化性比Cl2强,ClO-的氧化性也比Cl2强,怎么不是HClO或ClO-氧化Br-呢?这个问题很难回答,回答“是”,学生就认为与书本或高考答案是矛盾的;回答“不是”,学生说的理由也很难反驳。以往笔者的回答总是氯水中HClO或ClO-含量远远小于Cl2,所以体现的是Cl2的氧化性。仔细想想,之前的回答过于草率,不能让学生信服。这个问题需要深入分析,提供科学依据或实验结果才能让学生信服,这就产生了真实的研学问题。

1.2 研学问题的价值性

研学问题的价值性在于有助于完善学科的核心观念,提升学科能力。氯水与NaBr溶液的反应研究,如果只是停留在知识层面,这个问题价值很小,但深入到微粒层面的分析与讨论就发现诸多学科核心观念与能力的要素蕴含其中。分析氯水中是谁氧化了NaBr中的Br-的前提是分析清楚氯水中存在哪些微粒,分析微粒又必须分析氯水中存在哪些平衡或反应,如何有序书写相关粒子才能不遗漏不增多,这就有助于学生微粒观的完善与平衡观的应用。要知道何种组分氧化Br-就得先知道哪些粒子具有氧化性?它们氧化性的强弱如何?氧化还原观在这里可以得到很好的渗透。完整的假说与探究过程对学生学科素养与能力的提升有帮助,并且通过对课本与高考答案的反思性思考,有助于培养学生科学的质疑精神。

1.3 研学问题的统合性

高三一轮复习的一个重要任务就是将高一、高二看似孤立的知识统合起来。尽管这是一节氯水的复习课,但不是简单将高一相关知识简单再现,也不是简单做做实验提高学习兴趣而已。对氯水与NaBr溶液反应的研学,包含了必修1氧化还原反应理论与氯的性质、必修2元素周期律知识、选修4化学平衡和弱电解质电离平衡知识,以及贯穿高中教学整个过程的科学探究能力。

1.4 研学问题的可操作性

研学问题的可操作性是指完成相应研学过程具备时间、教学条件、学生能力等客观条件的许可。高三一轮复习时间紧,任务重,所选择的研学问题该是在1~2个课时内能够完成的。氯水与NaBr溶液的反应过程简单,反应速率快,相关理论分析并不复杂,仅仅需要调动学生原有知识储备,所需教学设备常规,实验器材简单,在相关准备的基础上,能在一个课时内顺利完成所有过程,因而“氯水中何种组分氧化了溴化钠溶液中的Br-”作为研学问题具有较强的可操作性。

2 基于研学问题的课堂实施

基于研学问题的课堂教学脱胎于科学发展的一种重要思路:提出问题-收集材料-形成假说-论证假说-实验探究-形成结论[3]。

2.1 提出问题

提出问题是研学课堂的第一步,可以由学生提出,也可以由教师提出。由学生提出的问题往往是生成问题,缺乏相应准备,偶然性强。由教师提出的问题往往是预设的问题或者学生早先生成的问题,研学过程比较完整与系统。高三一轮复习中的研学问题的提出倾向于后者。在教学过程中,先将氯水与溴化钠溶液反应实验再现,让学生观察,并用化学方程式表达。在给出课本答案2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2后,进行评价。没有思考的学生认为课本的答案就是正确的,有部分学生根据教师的眼神判断有怀疑,有的学生就提出氯水中次氯酸明明氧化性比氯分子强,为什么不是次氯酸呢?基于此,就向学生抛出课堂研学问题“氯水中何种组分氧化了NaBr溶液中的Br-?”。

2.2 收集材料

收集材料,就是针对所提出的问题寻找素材,明确解决问题的方向,为下一步的假设做准备。收集材料的方法有文献研究法和推理分析的方法。在课堂中做文献研究不太现实,运用已有知识进行分析和推理是常用的方法。

要解决氯水中谁氧化了溴离子这个问题,前提是要明确氯水中具有哪些微观粒子?哪些微观粒子具有氧化性?因而需要收集这两方面的材料。

氧化性的粒子所含有的某个元素具有较高价态。在氯水中除Cl-外其他粒子都含有较高价态的元素,因此有五种粒子可能氧化Br-。但氧化Br-所得的产物Br2氧化性较强,因而需要较强氧化性的粒子才能氧化溴离子。哪些粒子具有较强氧化性呢?根据王磊教授的观点,强氧化性的粒子核心元素价态高于常见价态[4]。在氯水的几种粒子中,核心元素是氯元素,氯元素的常见价态是-1,所以Cl2(0)、ClO-(+1)、HClO(+1)均具有较强的氧化性。

2.3 提出假说

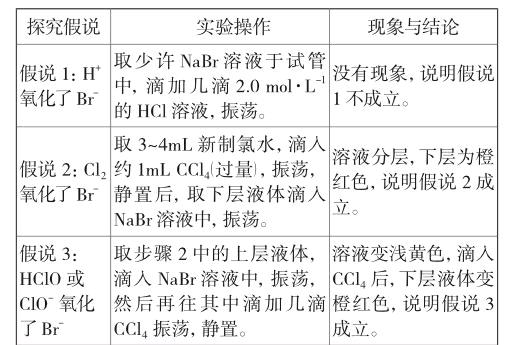

根据所提供材料与相关推理,提出合理假说是重要的科学素养。根据氯水中溶液粒子种类分析和氧化还原性分析,提出氧化Br-的粒子可能存在三种假说:

假说1:氧化Br-的是H+、H2O;

假说2:氧化Br-的是Cl2;

假说3:氧化Br-的是ClO-或HClO。

2.4 论证假说

提出假说尽管具有一定的科学依据,但没有经过严密的推敲可能导致荒谬的结果。论证假说的方法往往是反证法,假设假说成立,应该是什么结果,应该的结果与实际的结果一致表明假说成立,否则不成立。在高三复习的教学中,论证假说的环节可以让学生根据假说书写化学方程式,锻炼化学方程式的书写能力。

初步论证H2O不能氧化Br-,否则怎么会有溴化钠的水溶液呢?根据假说可能发生的反应有:

2.5 实验探究

假说成立与否还需要实验支撑。根据假说进行实验探究,根据结果与假设是否一致判断假说是否成立。H+难以从溶液中分离出来,估计H+不能氧化Br-,所以用较浓的盐酸与NaBr溶液反应。分离氯水中的Cl2与HClO和ClO-借鉴萃取原理,Cl2在CCl4溶解度比在水中大,而HClO和ClO-难溶于CCl4,所以用CCl4分离出氯水中的Cl2。

2.6 形成结论

根据对假说的探究与实验形成结论,科学探究才算基本结束。经过氯水相关成分与NaBr溶液的反应,得出结论是:氯水中的Cl2、ClO-或HClO都能氧化Br-。课本和高考题对氯水与溴化钠溶液的反应均只提出了Cl2与Br-的作用,尽管从氧化还原反应的分析是不全面的,但从元素周期律的角度分析并没有科学性错误,因为实验证实氯水中含有的Cl2的确能氧化溴化钠溶液中的Br-。只是实验中没有排除ClO-或HClO的干扰,在实验设计方面有所欠缺。

3 讨论与反思

3.1 课前讨论

这是一堂全区公开课,也是第一次基于研学问题的高三化学复习课的尝试,因而我们备课组进行了充分的讨论。

3.1.1 这个问题是小题大做吗

高三化学一轮复习可选择的切入点很多,可发散的方向也挺多,在有限时间内需要精心取舍。当把氯水与NaBr反应作为一堂课的研学问题时,同一备课组的老师开始认为有些小题大做,一个几分钟的小实验,就算不做实验,学生也知道怎么回事,仅仅当作知识回顾就可以了。但是,把知识问题转化为一个能力问题,在学科素养层面展开的时候,大家发现这个研学问题中蕴含了丰富的教学价值,不再单单是氯水的性质问题,还包含化学基本原理、化学实验、学科素养培养等问题。

3.1.2 各环节的教学意图是什么

第一环节在于培养学生的问题意识,于人无疑处有疑,善于发现问题并进行科学的思考与探究是这节课的中心思想。第二个环节把有序分析氯水中粒子种类作为重点,落实分析溶液粒子种类的方法,为后续分析溶液粒子浓度关系打基础。分析哪些粒子具有氧化性,目的是进一步复习氧化还原理论,指导其他元素与化合物的学习。第三环节是为了完善科学探究的基本步骤。第四环节的目的在于训练学生用化学方程式这一符号表征具体的反应,为后续陌生情景下方程式的书写打基础。第五环节在于落实实验操作表达,为实验部分复习伏笔。第六环节的目的是首尾呼应,完成一个完整的学科探究,完成对课本和权威的一次质疑。

3.2 课后研讨与反思

在评课环节各抒己见,主要就下面三个问题提出了各自的看法,有些溢美之词,但更多的是对课堂的思考,思维的碰撞。

3.2.1 这样的课堂如何落实基础

不少老师认为高三化学一轮复习就是落实基础,把基础知识不留死角的过一遍。在一个小小的氯水与溴化钠溶液的反应上大做文章,势必时间不够,无法完成一轮复习的任务,只能是一节做秀课。笔者的意见是落实基础不是简单再现,学生毕竟不是头脑空白地进入高三复习,他们具备了相应的知识基础,但相对零散,需要用相关原理或理论将知识整合起来。此外,在高考中知识方面的要求越来越低,能力方面的要求越来越高,所以知识复习本身不是目的,以知识为载体发展学生学科能力才是目的。因而笔者认为课堂需要落实的不是记忆性的知识基础,而是能力基础,当然不是每节课都有这么整合性强的研学问题,但这是一种方向。

3.2.2 基于研学问题复习难以全面推开

大多数的高三复习是常规复习,采取知识回顾、考题再现、训练讲评等步骤,学生容易厌倦。基于研学问题的课堂学生练题少了,思考多了,能激发学习兴趣,对课堂效率有较大提升。但并非所有点都适合用研学问题的方式复习,在知识上难免有重复或遗漏,所以难以全面推开。另一个重要的原因是备课时间不够,难以设计出有价值的研学问题。需要做教学中的有心人,不断发现问题并做深入思考,还要精心准备,备课耗时往往不是一天两天。但好的研学问题可以把大多数的知识与能力整合进来,所以,如果时间允许,精心设计研学问题,做适当的取舍,适度推开还是可以的。如“如何制取纯净干燥的氨气”作为气体制备的研学问题,其他气体制备就可以略去或略讲了。又如将“水的温度升高,水会发生什么变化?”作为一个研学问题,成为弱电解质复习载体。

3.3.3 能彻底分离氯水中的Cl2和HClO吗

有教师提出实验不严谨,当取下层溶液滴入NaBr溶液时,NaBr溶液中含有水,Cl2从CCl4出来难免与水接触,会反应生成HClO。另外,上层溶液尽管用CCl4萃取过,但无论如何也不能完全没有Cl2,只是Cl2浓度小罢了。改进实验,消除NaBr溶液中水的干扰,在非水体系中进行这个反应,将用氯水的CCl4的萃取液与NaBr固体反应,结果无色液体变红棕色,证明氯水中的Cl2氧化了Br-。要消除上层溶液残留的Cl2,取萃取后的上层液体,加入足量NaOH溶液,充分振荡后再加入NaBr溶液和CCl4振荡,无色溶液变黄,证明氯水中的ClO-氧化了Br-。看来实验结论是没有问题的,但过程不严谨,第二天的课堂又以此为素材产生新的研学问题,进行讨论分析和实验验证。

参考文献:

[1]宋心琦等.普通高中课程标准实验教科书·化学2 [M].北京:人民教育出版社,2007:9.

[2][3]周小凡.多元教学模式的构建与创新[M].汕头:汕头大学出版社,2009:78.

[4]胡久华,王磊,潘瑞静.促进学生认识发展的化学1模块氧化还原专题的单元整体教学研究——高端备课项目化学核心内容教学问题及其解决策略研究成果[J].化学教育,2010,31(3):22~28.