云南省主体功能区区划指标体系解读与评价*

2015-09-13陈锡才何志立

陈锡才,何志立

(楚雄师范学院地理科学与旅游管理学院,云南 楚雄 675000)

1.主体功能区的内涵

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出了主体功能区的发展思想。在该纲要中,详尽阐述了主体功能区的内涵。

1.1 主体功能区的定义

主体功能区是根据不同区域的资源环境条件和发展潜力,按照区域分工和协调发展的原则划定的具有某种主体功能的规划区域。

1.2 主体功能区的划分

1.2.1 主体功能区的划分依据和方法

主体功能区的划分通常有三种方法,按开发方式划分、按开发内容划分和按层级划分。按开发方式划分,分为四种类型区,即优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域;按开发内容划分,分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区;按层级划分,分为国家和省级两个层面。优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域,是基于不同区域的资源环境条件、现有开发强度和未来发展潜力,以是否适宜大规模、高强度工业化和城镇化开发为基准划分的。在各个省区进行划分的过程中,地区的资源环境条件如何?当前地区的开发强度如何?地区的未来发展潜力如何?需要研究者针对这三个问题,根据自己所研究的区域特征和实际情况,建立相应的指标体系。

1.2.2 按开发方式划分的结果

(1)优化开发区域,这类区域具有以下特征,即经济比较发达、人口比较密集、开发强度较高、资源环境问题更加突出,这类地区在发展和开发过程中应该优化工业化和城镇化开发。

(2)重点开发区域,这类地区具有资源环境承载能力较强、有一定经济基础、发展潜力较大、人口集中和经济的条件较好等特征,这类区域在开发过程中应该重点进行工业化和城镇化开发。

(3)限制开发区域,分为两类:一类是农产品主产区,这类地区耕地资源丰富、有着较好的农业发展条件。这类地区虽然也适宜进行工业化和城镇化,但从保障国家农产品安全以及中华民族永续发展的需要的角度看,发展的首要任务是增强地区农业综合生产能力。研究者认为,该地区应该限制大规模、高强度的工业化和城镇化活动的进行;另一类是重点生态功能区,这类地区具有生态系统脆弱或生态功能重要、资源环境承载能力较低等特征。这类区域不具备大规模、高强度工业化和城镇化等活动,首要任务是增强生态产品生产能力,该地区应该限制大规模、高强度的工业化和城镇化活动。

(4)禁止开发区域,是国家依法设立的各级各类自然文化资源保护区域,以及禁止进行工业化活动、城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。包括国家层面禁止开发的区域 (国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园)和省级层面的禁止开发区域 (省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域)。

2.主体功能区划的渊源及深远意义

从发达国家的实践看,空间管治是理性政府的重要决策和主要作为,也是区域有序发展的根本基石。空间管治的实现方法多样,主要包括编制和实施空间布局规划、制定和落实区域政策和区域法规等。[1,2]空间管治在实现资源的合理开发与利用、生态环境的建设与保护、生产生活环境的改善、人们的生活水平和生存质量的提高、区域可持续发展能力与竞争能力的增强等方面,发挥着极大的、积极的作用。

审视我国的区域发展的历程,整个国家的国土开发格局以及一个城镇内部的布局,不同空间尺度的区域都存在着矛盾 (人和资源环境之间、生产和生活之间、自然生态系统内部)。学者们通常认为,在空间布局方面的规划的长期以来的忽视,是造成我国空间开发无序的重要原因。时间序列的发展规划在我国一直受到重视,对未来小康社会、现代化等发展目标的界定是清晰的,决策者和民众很容易通过比照指标体系,认识当前的地区差距、发展的重点和未来的前景。但由于空间系列的布局规划不健全甚至缺失,针对我国未来国土开发利用的分布、人口——产业——城镇的分布、重要发展轴带和功能性通道的分布、资源储备和生态屏障的分布等问题,还没有明确的规划和具体的答案。我国幅员辽阔,拥有庞大的人口,社会经济发展情况和自然环境条件存在着显著的区域差异,资源环境条件不尽如人意,社会经济发展水平还不够高,中西部地区尤为明显。所以,空间发展的合理规划、科学规划,实现空间有序发展成为更为重要和紧迫的时代命题。[3]

近年来,全社会逐渐认识到了区域发展战略和规划的重要性并给予了充分的重视。对未来空间格局的正确判断、对长远目标和实施途径的合理设计等社会需求,为科研工作者的科学研究提出了新的命题,也提出了更高的要求。经济地理学为以上问题的解答提供了学科基础。[4,5]目前,通过我国地理学者的长期研究和思索,学者们达成共识,认为经济地理学的学科基础理论建设包括对地域功能形成机制、区域社会经济发展分异规律、空间结构演变的有序法则等的研究。但这些研究还不能够有力支撑解决这些问题,还不足以支撑应用转型的需求。为此,地理学家特别是经济地理学家有待于加强区域发展规律的研究,有待于从解释为主向具有更强的预测性研究领域发展。很显然,对区域发展规律的认知程度的提高是增强预测科学性的根本保障,而能否满足解决未来区域发展的需求又是检验对区域发展规律把握程度的主导标准。从重大的现实需求中解决科学问题、构筑科学基础,是经济地理学发展的重要途径。主体功能区划为经济地理学提供了一个非常现实的、重要的研究对象和研究内容。[6]

3.云南省主体功能区划指标体系的建立

国家发改委认为,为保证主体功能区划分标准和内涵的统一性,国家和地方都应采用统一的指标体系,以保证规划工作基础的一致,以便于国家与省级及相邻地区规划方案的衔接协调。同时,考虑到地区之间的差异和特点,各地区在进行主体功能区划分时,可按照统一的指标体系,适当补充的原则、标准和采用不同的赋值方式,以体现不同区域的特殊性。

3.1 云南省主体功能区划的逻辑思路

自从国家发改委提出主体功能区划以来,对我国多个省区进行主体功能区划迫在眉睫。国家发改委针对如何划分主体功能区给了大致的指标体系。但是,我国各省区自然地理环境、人文地理环境复杂多样,为此,需要在国家发改委给定的指标体系的基础上,结合具体省区的实际情况,制定出科学的、可行的和能反映出客观实际的指标体系,从而为主体功能区划奠定科学的基础。云南师范大学潘玉君教授 (自然地理学、人文地理学、区域经济学等学科的硕士生导师,云南省中青年学术技术带头人)基于自身深厚的学术造诣在博览群书的基础上,创造性地提出了“云南省主体功能区划的逻辑思路”。基于此逻辑思路,制定了科学的、可行的、能够反映云南省区域客观实际情况的“云南省主体功能区区划指标体系”,并经过长达一年的艰辛研究,最终科学地对云南省进行了主体功能区划分。

在对云南省进行主体功能区区划时,潘玉君教授始终坚持以下科学的研究思路:以科学发展观为指导思想,以人地关系地域系统协调共生、点——轴区域开发空间理论、地理区划理论、主体功能区理论和地理科学研究维度理论等为基础理论,以钱学森院士提出的从定性到定量的综合集成法为方法论基础,以对全国区域分异和云南省区域分异及云南省区域发展阶段等为客观基础,运用“自上而下的区域划分”和“自下而上的区域合并”综合起来的区划方法,对在近千万个数据中筛选出来的近百万个数据进行定量计算分析,最终得出基于“国家层面”和“云南省层面”的“云南省主体功能区区划方案”。潘玉君教授科学的研究思路,为云南省主体功能区指标体系的科学建立、云南省主体功能区科学的、合理的、客观地划分奠定了基石。

3.2 云南省主体功能区划指标体系的建立

在进行云南省主体功能区划时,科学的逻辑思路是前提,从而根据具体地区的特性,科学合理的建立指标体系。潘玉君教授在其著作《地理科学导论》中曾写道:“任何地域都是人地关系的地域。任何地域在某一时期的总体特征取决于这个地域内的人的群体活动与这个地域内的资源环境之间的关系;任何地域都是发展过程中的地域。”因为云南省是“人地关系的地域”,所以潘教授在构建指标体系时,考虑到了研究区的“地”(资源环境承载能力),也考虑到了研究区的“人”(现有开发强度)。此外,对一个地区进行评价,还需考虑该地区的发展潜力。在进行云南省主体功能区划时,潘玉君教授在国家发改委给的主体功能区大致的指标体系的基础上,根据云南省这个特殊地域,制定出科学的、可行的和能反映出客观实际的指标体系,即“云南省主体功能区区划指标体系”[7](见表1)。

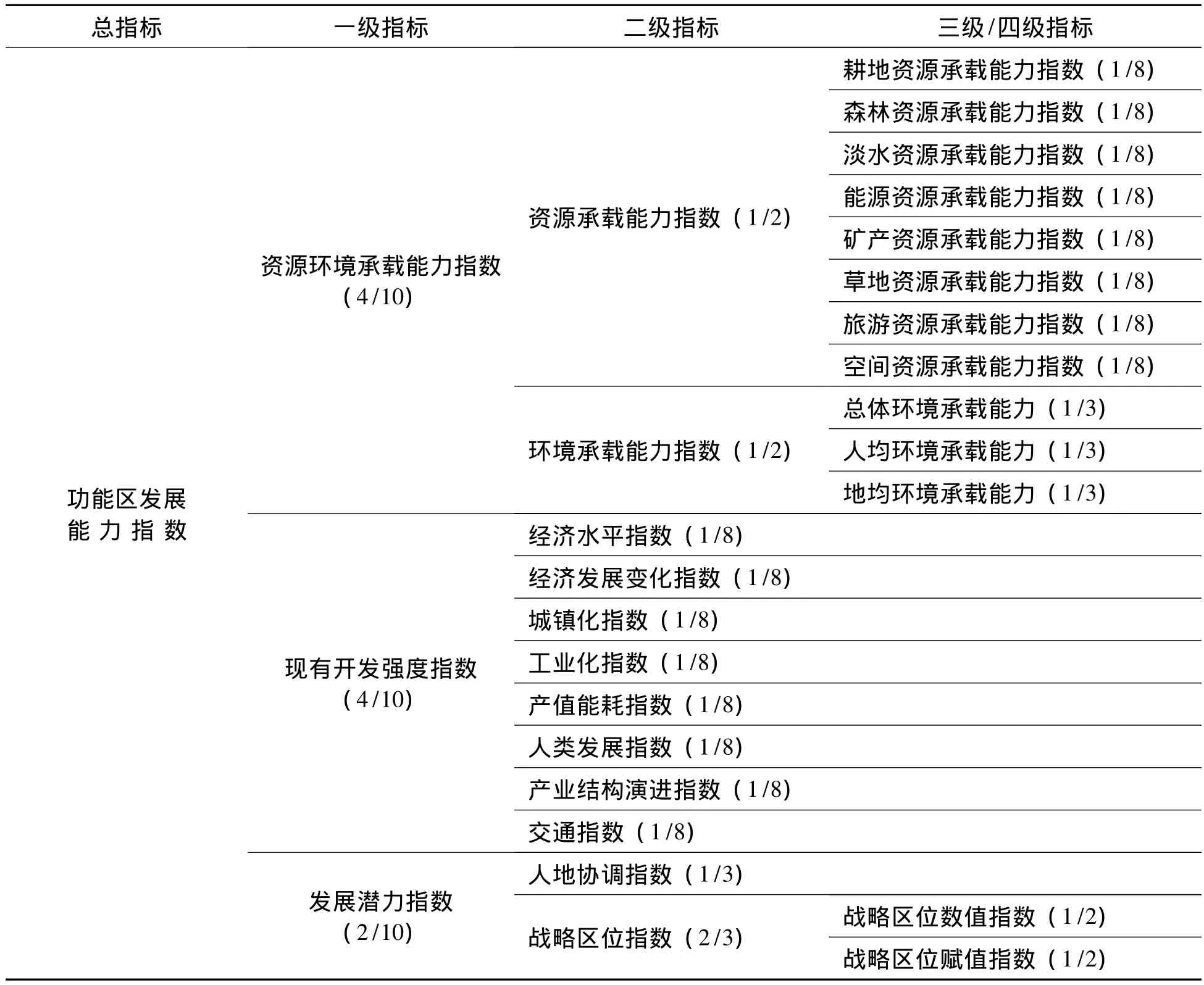

“云南省主体功能区区划指标体系”是潘玉君教授的智慧结晶之一。该指标体系的建立,指标的科学、合理选取和每项指标权重的赋予是关键。整个指标体系由资源环境承载能力指数、现有开发强度指数和发展潜力指数三个一级分指标构成,三者的权重分别为4/10、4/10和2/10。

资源环境承载能力指数由资源承载能力指数 (1/2)和环境承载能力指数 (1/2)两个二级分指标构成。资源承载能力指数 (二级指标)由八个三级指标即耕地资源承载能力指数 (1/8)、森林资源承载能力指数 (1/8)、淡水资源承载能力指数 (1/8)、能源资源承载能力指数 (1/8)、矿产资源承载能力指数 (1/8)、草地资源承载能力指数 (1/8)、旅游资源承载能力指数 (1/8)和空间资源承载能力指数 (1/8)构成。这组指标是在五大类公用性资源 (耕地资源、森林资源、淡水资源、能源资源和矿产资源)的基础上,由研究者根据研究区域 (云南省)的实际情况,又增加了三类资源,即草地资源、旅游资源和空间资源。潘玉君教授认为,在衡量云南省的资源状况时,必须考虑到以上八类资源,只有这样,才能正确、客观地反映出云南省的实际资源状况。基于此,“云南省主体功能区区划方案”才客观、科学和可行。除了考虑研究区的资源环境状况外,还需考虑研究区的环境承载能力状况。在衡量云南省的环境承载能力状况时,潘教授敏锐地借鉴国内外知名的、成熟的“生态承载力”理论和方法来衡量。在计算环境承载能力指数 (二级指标)时,科学地采用三个三级分指标 (总体环境承载能力、人均环境承载能力和地均环境承载能力)计算而来。

表1 云南省主体功能区区划指标体系

在衡量云南省的现有开发强度时,研究者严谨地选取了八个二级指标,即经济水平指数 (1/8)、经济发展变化指数 (1/8)、城镇化指数 (1/8)、工业化指数 (1/8)、产值能耗指数 (1/8)、人类发展指数 (1/8)、产业结构演进指数 (1/8)和交通指数 (1/8)。通过这八个指标加权计算来反映云南省的现有开发强度状况。这八个指标涵盖了研究区的经济、城镇、工业、人类和交通的发展等方面。通过这八项指标加权计算,全面地、客观地反映了云南省的现有开发强度情况。

在对云南省主体功能区进行区划时,还需考虑每个县市的发展潜力。在衡量一个地区的发展潜力时,主要考虑该地区的人地协调情况和战略区位。而一个地区的战略区位如何,主要是通过该地区的战略区位数值指数和战略区位赋值指数加权计算而得。

云南省主体功能区区划是云南省主体功能区规划的基础和前提,是云南省这个区域有序发展的基本保障。而“云南省主体功能区区划指标体系”的建立是潘玉君教授的又一个伟大创新和探索。指标选好之后,还需对这些指标进行赋权。经过无数次艰辛地探索和不懈地努力,最终,“云南省主体功能区划”成果获省专家评委小组的一致好评,研究成果评定为“国内领先水平”。

[1]Michael B Teitz.Progress and planning in America over the past 30 years [J].Progress in Planning,2002,57:179—203.

[2]Peter King,David Annandale,John Bailey.Integrated economic and environmental planning in Asia:A review of progress and proposals for policy reform [J].Progress in Planning,2003,59:233—315.

[3]樊杰.我国主体功能区划的科学 [J].地理学报,2007,62(4):10—19.

[4]Liu Weidong,Lu Dadao.Rethinking the development of economic geography in Mainland China[J].Environment and Planning A,2002,(12):2107—2126.

[5]樊杰.基于国家“十一五”规划解析经济地理学科建设的社会需求与新命题 [J].经济地理,2006,26(4):545—550.

[6]樊杰.我国主体功能区划的科学 [J].地理学报,2007,62(4):10—19.

[7]潘玉君,武友德等著.省域主体功能区区划研究 [M].北京:科学出版社,2011:7—18.