追寻“大后方”足迹

2015-09-10周勇

周勇

70年来,中国学者在抗战史研究中取得了丰硕的成果。尤其是近10年来,出版了以《中国抗日战争史》《重庆抗战史》《中国抗战大后方历史文化丛书》为代表的新成果。但是,还有不少领域的研究比较薄弱。比如,在研究对象的区域上,研究战区多、解放区多,研究国民政府控制区域较少;从研究对象的国际视野上,研究中国内部的多,而研究中国与世界的关系的少,尤其是研究中国政府与外部世界(包括与盟国、交战国)关系的少;从研究对象的党派上,研究共产党的多,研究国民党和中间党派的少。总的来说,研究前方和敌后的多,研究大后方的少,这是中国近现代史、中华民国史,尤其是抗日战争史研究中一个相当薄弱的领域。因此,推动和加强对中国抗战大后方历史文化的研究,是深化中国抗战史、第二次世界大战史研究的一个新途径。

研究“大后方”历史,阐述“大后方”概念的基本内涵

中国抗战大后方(简称“大后方”)是一个客观存在。我们认为,在抗日战争时期,以重庆为中心的中国西部地区,是中国抗战的大后方。

长期以来,涉及抗战大后方历史研究的论著不少,但真正有价值的并不多,包括对“抗战大后方”概念的内涵、外延都没有形成共识。多数学者要么是从“国统区”这个政治性视角来进行研究,要么是从“西南”“西北”等地理性视角来进行研究,很少将“抗战大后方”作为一个特定的对象来进行研究,阐述其科学内涵。

所谓“大后方”或“后方”,是与“前线”“前方”相对应的概念,在战争中专指远离战线的地区,包括后方地域及其区域内的军事、政治、经济、文化、科技等的建设与发展和对战争的支持、支援力量。战略后方是赖以执行自己的战略任务,达到保存和发展自己,消灭和驱逐敌人之目的的战略基地。没有这个战略基地,一切战略任务的执行和战略目的的实现就失去了依托。因此,“抗战大后方”或“抗战后方”主要是指抗日战争时期支持和支援对日作战的战略基地。在抗战时期的文献及后来的学术研究中,“抗战大后方”与“抗战后方”的表述基本同义,“大后方”只是强调其后方地域的广大而已。

与“抗战大后方”或“抗战后方”表述相关的概念还有“西部”“华西”“内地”“国统区”“民族复兴根据地”“民族复兴的基础”等。其中,“西部”“华西”和“内地”是地理概念;“民族复兴根据地”“民族复兴的基础”则主要强调其国防意义;“国统区”是一个政治概念,主要指国民党统治的区域,抗战胜利后开始使用。

从价值角度看,“抗战大后方”属于国防战略的范畴,是抗战时期支持和支援前线战争的战略基地。因此,“抗战大后方”是与“战区”“沦陷区”相对应的一个概念,从这个意义上讲,大后方确实是抗战时期“民族复兴的根据地”或“民族复兴的基础”;从空间角度看,当时国民政府对日抗战战略后方大体分为三个层次,即核心地区(四川、重庆)、拓展地区(西南地区的云南、贵州、广西和西康,西北地区的陕西、甘肃、宁夏、青海)、外围地区(包括上述地区以外的国民政府控制的地区);从时间角度看,“抗战大后方”还是一个动态的时间范畴,其战略地位随着抗战的兴起而确立,随抗战的发展而演变,也随着抗战的结束而结束。在不同的历史阶段,其地域空间也随着战局的变化而发生改变。

研究“大后方”历史,可以还原二战真相,进一步揭露日本侵华的战争罪行

抗日战争时期,重庆是中国的战时首都,是世界反法西斯战争东方战场统帅部所在地。抗战爆发后,特别是1938年10月进入战略相持阶段以后,日军集中其陆军和海軍的主要航空兵力,从1938年2月至1944年12月,对重庆进行了长达近7年的政略、战略轰炸,妄图以此彻底“摧毁中国的抗战意志”,达到“迅速结束中国事变”的目的。史称重庆大轰炸。

近年来,随着国际形势的变化,在对待中国人民抗日战争和世界反法西斯战争历史方面,出现了一些值得注意的动向,主要是日本军国主义残余力量否认日本的战争罪行,否定日本对亚洲各国所进行的战争的侵略性质。这就要求国际学术界进一步挖掘史料,拿出成果,澄清疑虑,要求每一个有良知的历史学家深入研究日本侵略中国和亚太各国的历史,揭露日本军国主义的罪行,戳穿日本右翼势力歪曲历史、美化侵略的谎言。

重庆大轰炸历时之长、范围之广、所造成的灾难之深重,在二战期间和整个人类战争史上创下了新纪录,给中华民族造成了惨痛的牺牲和巨大损失,是日本军国主义发动侵华战争对中华民族犯下的滔天罪行和不容抵赖的铁证。70年来,中外学者一直在对重庆大轰炸进行艰苦的研究,取得了许多重要的阶段性成果。但是与对南京大屠杀、旅顺大屠杀、731细菌部队等日军罪行的研究相比,我们对重庆大轰炸的研究相对滞后,研究基础薄弱,研究成果不多。正因如此,2005年以来,重庆学术界对日军轰炸重庆的情况和重庆人员伤亡、财产损失进行了调查统计,研究表明,重庆抗战期间直接伤亡32829人,灾民人数达172786人,财产损失价值法币100亿元。这是重庆学界研究的新成果,也是揭露日军侵华罪行的新证据,这其中包括了大陆、台湾和海外的史料。

几年前,中国学者根据美国国家档案馆公布的档案照片出版了《国家记忆:美国国家档案馆收藏中缅印战场影像》一书,并举办了同名展览。这其中就包括由当时的美国驻中国大使约翰逊亲自拍摄的日本飞机轰炸重庆的照片。这再一次证明当年的同盟国之间在学术研究方面的合作对于还原历史的重要性。

研究“大后方”历史,可以还原中国国民政府战时首都的真实面貌,从而全面准确地认识和把握这段历史

抗战时期,重庆是被国际社会广泛认可的中国战时首都,是中国大后方政治、军事、经济和文化的中心。对这一地位似乎并无分歧。

但是,历史学界对它的研究还相当表浅,主要是缺乏对战时首都的基本功能及整体架构的研究;对重庆作为大后方政治中心的整体研究和具体深化;对支撑中国抗战的经济基础,尤其是大后方经济中心的深入研究;对中国政府指挥对日作战的科学研究;对抗战大后方作为中国近代文化高峰的历史地位及其分类的研究等。加之中国大陆和台湾在相当长的时间里处于隔绝状态,各自研究体系的不同,研究的视野各有侧重。而且近年来,台湾地区出现了侧重于研究台湾历史,而弱化对中国近现代史、中华民国史研究的倾向,更使得抗日战争史的研究出现极不平衡的情况。

我们提出加强和推动抗战大后方历史文化,特别是以重庆“战时首都”为中心,把抗战大后方作为一个整体来进行研究,可以全面准确地还原和把握中国国民政府战时首都的历史,把中国抗战史研究推向一个新境界。

研究“大后方”历史,可以更加深刻地认识和准确把握抗日民族统一战线的进程,揭示近代中国政治发展的大趋势

中国共产党和中国国民党是中国政治舞台上影响中国近代历史进程的两大政党。抗战全面爆发之前,国共两党为代表的两大阵营尖锐对立,中国处于全面内战状态。抗战爆发后,虽然两大政党在政治纲领、政治信仰方面存在重大差异,但在国难当头之际,国共两党都以民族利益为重,及时调整政策,捐弃前嫌,求同存异,毅然再次合作,共赴国难,对民族振兴、国家进步产生了重要的推动作用,并最终彻底战胜了日本法西斯势力。

以重庆为中心的大后方,就是国共合作的中心地带,通过对各地保存资料的参照对比、梳理考证和重新解读,进一步研究抗战时期国共合作艰难曲折的历程,可以还原第二次国共合作的真实历史,展现其对国共两党发展产生的深远影响。同时,总结和梳理抗战结束后两党政治对立、国家分裂对民族复兴和国家利益造成的严重伤害的经验教训,有助于推进国共两党关系和两岸关系的和平发展。

抗日战争时期,中国共产党倡导和建立了以国共合作为基础,包括各中间党派和一切爱国力量的抗日民族统一战线。以重庆为中心的大后方,国际国内风云激荡,政治斗争纷繁复杂。中国共产党顺应历史潮流,始终高举抗日和民主的旗帜,坚持国共合作,凝聚民族力量,不懈地追求和平民主,为抗战胜利和建立新中国进行了艰辛探索,努力争取和竭诚帮助各中间党派在追求和平民主、反对内战独裁的进程中最终放弃了中间道路的政治诉求,接受了中国共产党提出的新民主主义主张,共同抵抗日本帝国主义的侵略,共同建设新中国。研究这段历史,可以进一步揭示中国民主政治发展道路的客观进程及其大趋势,更可为今日中国特色社会主义政治发展道路提供历史佐证。

研究“大后方”历史,可以全面展现中国战场的全貌,更加准确地反映出中国在世界反法西斯战争中的作用和巨大贡献

中国的抗日战争始于1931年“九一八”事变,揭开了第二次世界大战的序幕。1939年欧洲战争爆发,1941年苏德战争和太平洋战争爆发,第二次世界大战由此全面展开。中国战场是世界反法西斯战争中开辟最早的战场,事实上打响了世界反法西斯战争的第一枪。而且中国战场持续时间最长,始终没有停止过战斗,直到日本投降为止,时间长达14年。中国战场牵制并歼灭了日军大量有生力量,使日军受到沉重打击。中国不仅是世界反法西斯戰争的一个重要战场,而且是东方主战场。

1941年12月太平洋战争爆发。1942年1月《联合国家宣言》发表,中国成为同盟国四强之一。1月3日,同盟国宣布蒋介石为盟军中国战区最高统帅,担任中国、泰国、越南等地区联合部队的指挥任务,美国史迪威将军担任最高统帅参谋长。重庆在第二次世界大战中的战略地位大大提高,成为世界反法西斯阵线中国战区统帅部所在地,成为与华盛顿、伦敦、莫斯科齐名的英雄之城。

对于这一段艰难的岁月,美国总统罗斯福1942年曾经有一段公允的评价:“假如没有中国,假如中国被打坍了,你想一想有多少师团的日本兵可以因此调到其他方面来作战?他们可以马上打下澳洲,打下印度——他们可以毫不费力地把这些地方打下来。他们并且可以一起冲向中东。”英国首相丘吉尔也曾经指出:如果“中国一崩溃,至少会使(日军)十五个师团,也许有二十个师团腾出手来。其后,大举进犯印度,就确实可能了。”苏军统帅斯大林也曾经说过:“只有当日本侵略者的手脚被捆住的时候,我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候避免两线作战”。3位盟军统帅的评价道出了一个最基本的事实:中国战场和抗日战争对世界反法西斯战争的胜利具有重大的作用,中国人民为世界反法西斯战争的胜利作出了巨大的贡献。同时也展示了作为中国战时首都和世界反法西斯远东指挥中心的重庆的历史贡献。

尤其令中国抗战大后方人民不能忘记的是,在战争最困难的时刻,年已花甲的史迪威将军受美国总统罗斯福的委派,第5次来到中国,在重庆居住和工作,担任中缅印战区美军司令及同盟国中国战区统帅蒋介石的参谋长、援华租借物资监督及任何联合军事委员会美方代表,肩负在中国、东南亚、南亚地区对日作战的重任。其间,他还亲自指挥,排除千难万险,修筑了著名的中印公路——“史迪威公路”。同时,应中国政府的要求,美国政府开辟了一条由印度阿萨姆邦通往中国的“驼峰航线”,维持了中国与世界的空中联系,保障了战时的军需民用,被称为“世界航空史上创举”。

1941年12月,中、美、英3国联合军事会议在重庆举行;1942年12月,中国政府与美国、英国代表在重庆谈判,并于1943年1月签订平等新约。也是在大后方的重庆,组建了由中国各党派组成的中国参加联合国制宪会议的代表团。

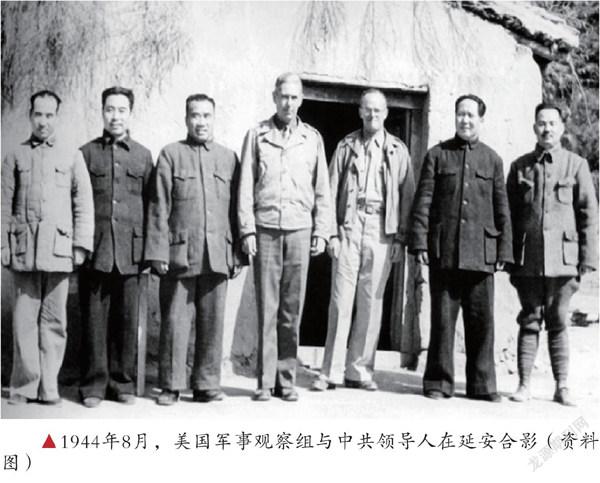

抗日战争爆发后,美国政府对中国抗战的支持,主要体现为对重庆国民政府的援助,而与中国共产党几乎没有接触。进入1944年,美军在亚太战场节节胜利。而在中国,国民政府军队在正面战场上损兵百万,失地千里。与此形成鲜明对比的是,以延安为中心的敌后战场捷报频传,世所瞩目。这令史迪威将军在深感失望的时候,又看到了抗战胜利的希望。在此前后,戴维斯、谢伟思等美国驻华外交官纷纷向他提出建议,联合共产党部队对日作战。这些报告引起了罗斯福总统的重视。经过与重庆国民政府的反复交涉,经罗斯福总统同意,史迪威将军向延安派出了以助手包瑞德上校为首的美军观察组(又名“迪克西使团”)。美军观察组进驻延安,开始了中国共产党与美国政府正式接触和合作的历史。

只要我们把中国抗战大后方的历史放在中国抗战的全局中去审视,放在世界反法西斯战争的大背景中去观察,任何不带偏见的人都会得出正确的结论,给中国抗战历史以应有的地位,还原其崇高的历史荣光。

(作者系纪录片《大后方》总策划、总撰稿)

(责任编辑:韩西芹)