永远的朋友

2015-09-10成琳岚

成琳岚

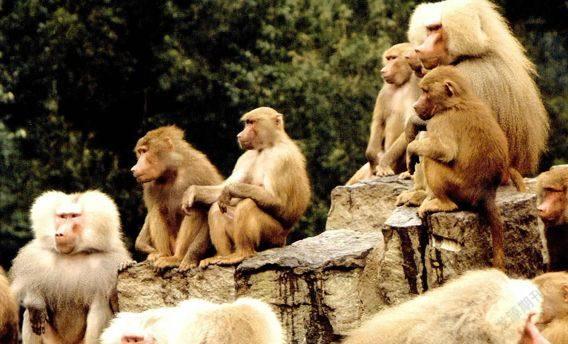

聪明的家伙

只有最聪明的动物才具备交朋友的能力,“理毛”是重要的社交手段。

动物的友谊

大多数动物都拥有自己的伙伴,但只有极少数的物种才有能力发展出一段真正的友谊。这些能够发展友谊的特定物种有:灵长类、马、大象、鲸鱼和骆驼等。这些特定的物种都有一个共同的特点——生活在各自稳定且联系紧密的社会群体中,而这绝不是偶然的巧合。群体生活自然有它的好处,但也可能带来一些压力。群体中的成员不能因为压力增大就离开群体,于是,“友谊”这种关系就出现了。友谊是一种防御性的联合,这使得群体中的其他成员与该联合体保持适当的距离,不会过于疏离也不敢过于接近。

哪怕是像鹿或者羚羊组成的混乱无序的畜群,友谊的存在也会为整个社群建构起一个十分不同的结构。对于每个身处其中的动物来讲,一个紧密的群体就像层层包裹在一起的洋葱,自己与最好的朋友位于洋葱的中心,往外再层层依次填充其他成员。越往外的成员与自己的亲密性就越低。无论哪个物种,最核心的朋友圈一般维持在5位成员,次一级的朋友圈则大概会有15位成员,而再往外,最大的圈子可能会容纳近50位成员。因此,除了依靠最亲密的朋友提供个人保护与帮助外,你还可以依靠更大的朋友圈获取食物资源,或是依靠整个社群对抗掠食者。

只有最聪明的动物才具有交友的能力。生活在这样一个紧密的、层层叠叠的社群中是非常考验智慧的。

生活在这样一个紧密的、层层叠叠的社群中是非常考验智慧的。社会性动物同其他畜群不同,其他畜群只需要知道自己的邻居就可以了,而社会性动物则必须清楚所处社群中的整个社会关系网。这很重要,因为这表明:如果你一旦威胁到我,也就得承担惹恼我朋友的风险,他们可是会来帮助我的呢!换句话说,你必须清楚自己行为所产生的更广泛的社会影响与后果。而这一认知需求与社群大小以及该物种的大脑的大小息息相关,或者更确切地说,与脑前额叶的大小息息相关。毕竟,这里就是我们脑中计算社会关系的所在。当然,这一切还得取决于个体社会关系的复杂程度,而不仅仅是数量上的简单加减。因此,在群体数量相同的情况下,聪明的猴类(如狒狒和恒河猴等)就需要更大的大脑来管理它们的群体,猿类也是同样的情况。

社会化大脑假说认为,社群的大小与脑的大小相关,这不仅仅适用于一个物种,有时,这也同样适用于个体。对恒河猴与人类同时进行的神经影像研究表明,个体所拥有的朋友数量与其脑前额叶的大小也是相关的。虽然促使动物们作决定的认知方面的因素很多,但其中最重要的一点就是对他人意图的理解能力。以一个成年人的理解能力为例,一般能理解到“第五层意思”,即“我觉得你认为我还在思考你刚才怀疑我之前的……”这样的情形。前额皮层的大小正好就是决定这一理解能力的关键,因此,可以说这也决定了作为个体能够拥有的朋友的数量。

相互理毛

为了维持友情,许多物种都进化出了相互理毛这一行为。对于人类来说,相互理理头发或是轻柔地爱抚能够激发大脑释放内啡肽(亦称“安多芬”,一种内成性的类吗啡生物化学合成物激素),进而使彼此感到放松并且获得信任感。因此理论上讲,群体越大,动物个体理应花更多精力在相互理毛上。但事实证明,这只会促使大群体中的小团体内产生更多的相互理毛现象。这是因为随着群体的扩大,集体生活的压力随之增加,在关键时刻朋友会不会站出来帮忙就显得尤为重要。这时,动物个体就会选择把宝贵的社交时间花在自己的核心朋友圈里,以提高朋友的可靠性。对母狒狒群体的研究很好地证明了这一理论:拥有紧密强大朋友圈的母狒狒,其“压力激素”皮质醇分泌得更少,并且其后代生存下来的概率更大。

既然一段友谊的质量决定于相互投入的时间,而一天中可拿来相互理毛的时间又很有限,这也就决定了动物个体的朋友数量的上限,并进一步决定了整个群体的大小。如果把理毛时间花在太多的对象上,那么动物个体所建立的友谊也就没那么稳固,整个群体如果都这样,这个群体也就岌岌可危。对于猴类和猿类群体来说,一个稳定的社群成员数目平均控制在50个左右,这在狒狒和猩猩群体中很容易找到证明。

笑与语言

为了维持友情,许多物种都进化出了相互理毛这一行为。

人类的情况则有所不同。历经几百万年的时间,我们已经发展出比以往更大的社群。基于社会化大脑假说,人类的社群大小应该保持在150个成员左右,这就是著名的“邓巴数”。这一数字不仅代表了一个人类社群的基本大小,也代表了一个人类个体社会关系的数量。但是,我们和我们的祖先们是怎样来维持这样一个庞大的社会关系群的呢?要知道,这样的规模仅靠动物那样相互理毛显然是难以维系的。

事实上,为了达到维持一个庞大的社会关系群这一目的,我们人类又探索出了另外三种行为。这些行为不仅有利于激发我们脑中的内啡肽分泌,而且还能够满足在同一时间和不同对象一起进行社交的需求,这就提高了社交的效率。第一种行为便是大型猿类也具备的行为——笑。其实,笑也算是一种“合唱”,一般需要3人及3人以上的群体,这也使得笑成为了比相互理毛更为有效的社交机制。第二种行为是唱歌和跳舞,这进一步扩大了我们的社交圈子。第三种行为是语言。语言的出现不仅规范了唱歌跳舞,还通过笑话规范了笑这种行为。由此,仪式与宗教信仰也开始产生联系,进而使得超级群体得以产生。

不过,尽管我们能从成员上千的超级群体中感受到某种联系,但大部分人的个人社会关系网还是不会超过150人。其中,近半数成员会来自于我们的家庭,并且这一总数在我们一生中都会基本保持恒定。但是,如果我们不持续投入精力,非亲属关系的友谊是非常容易衰退的。如果一年都不联系某位朋友,那么你和这位朋友之间的友谊就会损失近三分之一。终其一生,也许我们的朋友换了一批又一批,但我们经营友谊的方式却很少变化。每个人都有自己分配社会资源的特定模式,这决定了他会花多少时间和朋友相处,或是与朋友间情感上的联系到底有多深。举个例子来说,不管他最好的朋友是谁,他花在最好的朋友身上的时间基本是不变的。

朋友的好处

为什么友谊会使你感觉那么好?如同进食、性爱一样,友谊也被一套强化与奖励的系统所驱使。

朋友,生存的必须

我们需要朋友,这对我们的健康、财富甚至精神都会产生正面的影响。反之,社交孤立会使我们产生一种近似生理疼痛的感受,并且让我们饱受压力的困扰,让我们在疾病面前更加不堪一击。事实上,缺乏朋友时,身体的反应会像主要的生理需求不能得到满足那样痛苦。毋庸置疑,对于人类来说,朋友不是一种额外的需求,在我们人类漫长的进化中,朋友已经成为我们赖以生存的“必需品”。

催产素帮助母亲和孩子之间产生一种强烈的充满爱意的联系。

朋友不是一种额外的需求。在我们人类漫长的进化中,朋友已经成为我们赖以生存的“必需品”。

但是,保持友谊是需要时间的,而这些时间原本完全可以用到其他对于生存来说更为关键的事情上去,例如准备食物、睡觉等。此外,如果一件事对我们来说仅仅是有好处,也并不代表我们就必须去做。因此,进化使得我们具备了想要交朋友并与之相处的渴望。如同进食、性爱等生存必需的事情一样,友谊也是被一套强化与奖励的系统所驱使的。换句话说,每当我们与人友好相处时,这套系统就会使大脑释放出一系列神经递质(神经末梢所释放的特殊化学物质),使身体产生生化物质,进而使我们感觉非常良好。

不过,让人意想不到的是,要搞清楚是什么促使我们开始寻求友谊,这还得从我们人类的哺乳期说起。当婴儿吃奶时,母亲的脑下垂体就会释放出一种名为“催产素”的神经肽,这种神经肽不仅使得乳房的肌肉放松,乳汁流出,还会减轻焦虑感,降低血压和心率。催产素营造的放松感受又进一步鼓励了吮吸乳汁的行为,并且帮助母亲和孩子之间产生一种强烈的充满爱意的联系。这种神经传递的激励系统不仅仅在人类,而且在所有哺乳动物中都存在。但只有在人类和少数的其他几个物种之间,这套系统会涵盖友谊并且将之扩大。为了避免白费力气地做些重复工作,我们便进化出了更为经济的方式,即让催产素在亲子关系之外的社会关系中产生。当我们与另一个人发生各种积极正面的身体接触如拥抱、轻触或是抚摸时,身体就会释放催产素,进而获得愉悦的感受。这种愉悦的感受就是一种嘉奖,激励我们再与这个人接触。于是,友谊便在这样的互动中发芽生长了。

当然,大多数朋友间的互动并不包含身体接触。催产素在很多其他互动方式中也会运作。它会促使你做出一些利他决定和慷慨的举动以增进朋友间的信任感。还有一点也很重要,那就是催产素并非是唯一驱动友谊的化学物质,还有一种关键物质便是名为“内啡肽”的阿片类化学物质。内啡肽同样是由脑下垂体分泌,是一种应对轻度疼痛(如运动后产生的肌肉酸痛)的反应物质,并且还能起到使大脑产生愉悦感的神经递质的作用。所有的脊椎动物都能产生内啡肽,这说明它很早便进化出来了。和催产素一样,内啡肽也在激发友谊这件事上扮演了重要的角色。内啡肽不仅同样能使身体接触变得愉悦,还巩固了友谊的另一个方面。

科学家们作了一项针对内啡肽分泌水平的研究。他们把实验人群分为两组:一组人群独自划船,另一组人群两两一组划船,并在划船之前和之后分别测量其内啡肽分泌水平。结果是十分惊人的:尽管运动强度一样,但两两一组划船的人比单独划的人分泌了更多的内啡肽。友谊的一个主要的组成部分就是“行为同步”,即朋友们必须在同一地点同一时间来建立并保持他们之间的友谊。而“内啡肽”看起来正是通过让“同步”这一行为变得更加愉悦来促进友谊的发展。

社交孤独,损害健康

有了上面划船的这一实验结果,我们就更能知晓社交孤立的感觉会有多糟糕了。孤独提高了压力荷尔蒙皮质醇的分泌水平,长期不断的压力会损害我们的健康。这也许正好能解释:为什么社交孤立会增加心血管疾病的风险?并且使身体更易受疾病的侵扰。不过,压力也有积极的方面。当面对压力时,下丘脑-垂体-肾上腺轴(简称HPA轴)这一系统被激活,就像是对于体内平衡已被打破的一个警告。压力会驱使我们去做一些使身体重新找到新的平衡的活动,例如在感到累的时候休息,或是在热的时候寻找树荫。同样,也许在我们感到孤独时,压力也会驱使我们主动去寻找与他人的接触。事实上,当处于这样的情形时,压力一方面暗示我们:应当找到朋友并待在他身边,皮质醇分泌就会下降,身体就会恢复平衡。另一方面,压力也会警告我们,及早杜绝这样的情况发生。

你的基因组也许不仅决定了你对人友好的程度,而且还决定了你会“选择谁来做朋友”。

要选择、获得并且维持友谊,我们就需要收集社会信息。显然,这可是我们喜欢做的事情。即使在孩子们学会说话前,比起其他视觉刺激,一张脸庞更能引起他们的注意。我们会天然地觉得这样是对我们有益的,因为这会触发我们大脑中有关奖励行为的区域。德国科学家对实验对象进行了核磁共振扫描,结果发现,在向实验对象展示其Facebook(欧美国家流行的一种社交网络平台,有点类似我们的微信或者微博)账户时,对象脑中伏隔核开始强烈反应,而伏隔核这一区域往往与药物成瘾有关。有趣的是,那些反应最强烈的实验对象也恰恰就是社交媒体最狂热的用户。

和谁交友,基因决定?

对于每个人来说,构成友谊的神经及生化过程都是相同的,但是,有些人就是要比其他人更好交友,而且他们也确实更易交到朋友。上面的研究结果带来这样一种暗示,这些人对于交朋友有着比一般人更强烈的动机,因为这会给他们带来更加强烈的愉悦与兴奋。当然,部分原因也是因为他们的基因决定了他们会这样做。有美国科学家曾经比较了享有完全相同基因的同卵双胞胎和平均享有50%相同基因的异卵双胞胎的社会关系网,他们发现,也许基因因素可以解释为什么他们在同龄人群中受欢迎程度不同。

即使是八面玲珑、左右逢源的“交际花”,也不可能和每个人都成为朋友。那么,在这么多认识的人当中,我们是怎样挑出那些有可能成为朋友的人呢?答案一开始显得很简单:我们通常会选择和我们相似的人,不管是年龄、性别还是职业上的相似。但实际上,这一被称为“同质性”或“趋同性”的将相似转变为喜欢的倾向,也是由我们的基因决定的。科学家发现,人们与他们非亲属朋友之间的基因相似程度,就像与他们第四代堂兄弟那么像。关于友谊,最难理解的一点就是,为什么我们能那么容易地与完全陌生的一个人进行合作。从进化论原则上看,相对于志趣相投的人,你应该和自己的亲属走得更近,因为基因上的相似性会使你获得一些间接的好处。换句话说,如果亲属过世,作为和他们一起分享基因的人,你还能把该基因继续传递给你们的下一代。如果——哪怕只是偶然——朋友与我们基因相似程度很高,那么也许更应该把他们看作自己“特殊的亲戚”,而不是完全的陌生人。

因此,你的基因组也许不仅决定了你对人友好的程度,而且还决定了你会“选择谁来做朋友”。但没人知道我们是怎样识别出与自己基因相似的人的。也许是面容的相似?或是声音、手势和气味的相似?更有可能是性格上的相似,因为人的性格部分也是由基因所决定的。因此,找一个与自己性格相似的人做朋友,两人的基因很有可能也会相近。总之,不管是什么原因吸引我们对特定的人感兴趣,有一点是确定的,那就是和他们做朋友会使自己得到奖励,因为关于友谊最确定的一点就是:这样让我们感觉很好!

高科技带来的友谊

网络时代的友谊已经不再是原来那样了,互联网扩大了我们的交友范围。同时,社交机器人正在向我们走来。

互联网和手机对友谊的影响

美国前总统伍德罗·威尔逊曾说:“友谊将是使世界紧密相连的唯一纽带。”一个世纪过去了,如今,我们身处的这个充斥着快节奏与高科技并逐渐城市化的时代,会不会使“友谊”这唯一的纽带崩溃断裂?

互联网让我们的朋友圈子扩大了,持续联系的人数也明显增加了。

从美国社会综合调查就可以看出很多问题:1985年至2004年间,每个美国公民最亲密的朋友,也就是他们在危急时刻能够依赖的朋友的数量,已经从平均三个降至两个,并且对自身没有信心的人数已从8%上升至23%。在英国,由于独居或是频繁地迁居造成的脆弱社区联系,已经给友谊敲响了警钟。另外,还有针对网络和手机与社交孤立的联系的研究。不过,即便新技术或许已经颠覆了传统的友谊概念,但仍有证据表明它们对于友谊还是有正面影响的。

当2004年Facebook在哈佛被创建的时候,它意在丰富学生的校园生活,至今,人们还在因为同样的原因而使用它。其实,潜在的激励机制从来没有变过,那就是去找到能给你情感支撑的人,找到和你八卦、和你调情、随时随地都在那儿等你的人。虽然不管线上还是线下,我们都还保持有自己核心的朋友圈,花费大部分时间和我们最亲密的朋友在一起,但这种动力已经随着科技和当代青年的文化而改变了。

最显著的变化来自于持续联系的人数。研究发现,每个美国大学生的社交关系网已经从2006年的平均137人增加到2009年的440人。据统计,现今,一名典型的美国青少年一般会有差不多300位Facebook好友,并且还有79位Twitter(一个社交网络,是目前全球互联网上访问量最大的十个网站之一)粉丝(没有互粉的不能算在社交关系网内)。

这可比之前专家认为的“人类大脑能够处理150名有意义的朋友”的数量高多了。这些多余的人是从哪里来的?要说关系淡薄,那么高中同学、大学同学算吧?还有过去和现在的同事、以前的合作伙伴、旅途中认识的人、点头之交、朋友的朋友,以及意外认识的陌生人……社交网站使我们得以通过浏览一些零星的信息,如照片或状态更新等,来维持与这些次要朋友的关系,放在早前,谁记得住这么多?

“我在关注你”

不过,科技带来的还不止这些。新的研究发现,社交网络平台如Facebook、Twitter和微信等实际上对维系那些距离较远或是较为脆弱的关系帮助很大。研究人员通过对400名Facebook用户的研究表明,该网站对那些分隔两地的朋友们最有用:距离越远,在网络上互动就越多。对于这些朋友,Facebook能使他们在现实与回忆之间寻找到一个最佳的互动方式。

与他人在网上互动,如回答一个问题、祝某人生日快乐、评论某人的照片或是为其点赞,都可以看作是类似史前时期人类相互理毛的一种返祖行为。这基本上都是在表明“我在关注你”,就像灵长类会相互帮对方挑虱子一样,我们同样希望得到回应。研究人员发现,在Facebook或者微信上互动是维持薄弱关系的一种高效办法,很多原因都会促使我们去这样做。然而,对于那些由深层的情感联系建构起来的重要关系,大多数还是由面对面的方式建立起来的,即使我们会利用网络去维系它。不过,维持薄弱的朋友关系也有好处,它的形式更加多样,并且传播广泛。它会带给你新的观点和看法,激励你进行革新,也会提供工作机会,并使你感到自己置身于一个更加广阔的天地中。

别人怎样做,我们也学样

高科技带来新的交流方式——网上互动。

网络如何影响着我们的日常生活,最有力的表现便是我们会被那些我们并非很了解的人的情绪所感染。在现实生活中这很常见,你看见一个人笑了,你也跟着笑了。但在网上,这样的感染会被放大很多倍。研究人员发现,人们会不经意地通过写评论把自己积极的或是消极的情绪传递出去,不论是向自己的朋友或者是居住在异地的熟人,也就是那些关系相对薄弱的朋友。情绪在网络世界中如此大规模地相互感染也是最近才有的事,这表明,我们正在经历一个情感上的全球同步化过程。相比过去,我们更加能够感受到别人的感受。其他一些诸如饮水、进食或是节食等行为也会在网络上传播,不过基本都是在与自身有密切关系的家人和朋友间传播。

在过去的十年里,友谊这一概念确实在方方面面都经历了转变。但这些转变是否是朝着好的方向,人们仍旧争论不休。一些研究指出,与人在网络上互动,从心理层面上讲,与网络之外的互动一样重要。它们都能减轻焦虑和抑郁感,使人感到幸福。研究人员发现,越多使用网络与朋友们交流的人越不容易感受到孤独。虽然这并没解释清楚到底是使用网络进行互动能减轻孤独感,还是那些本身就喜爱社交的人会更多地去使用网络社交工具。

不过,要单纯用网络来维持友谊还是有风险的。基于数字通信的本身特性,人际互动中一些微妙之处有可能会丧失。例如,一句朋友间喝咖啡时无意义的闲话,就算产生误解也能即刻被解释清楚。而在网络上,它却会被看成一个持续的声明,被误解无数次。

还有另外一些风险存在,青少年在进入大学后,往往因为要保持与每个熟人之间的联系而很难建立起新的有意义的朋友关系。他们往往第一个学期就要面对这个难题,但到最后还是依靠原来的朋友给自己慰藉。

社交机器人

社交机器人正在走进我们的生活。

鉴于我们对彼此交流的急迫需求,以及在城市化的今天要面对面交流操作起来的困难程度,社交机器人将是完美解决这一问题的好办法之一。那么,距离我们踏入人工智能的世界展开与机器人交流的时代又会有多远呢?那时,机器人要以怎样复杂的形式存在才能够满足我们对友谊的需求,与我们展开互动并保有人格呢?

有些社交技术已经能够触及我们的“达尔文按钮”,即机器人可以通过眼神接触,追踪动作与手势,得到“有人在家”这一印象。举个例子,日本科学家就开发出一款名叫Robovie的人形机器人,它的基本互动能力很强,足以使15岁的孩子相信它也是有感情的。科学家认为最重要的挑战之一在于:如何开发出能够随时陪伴人左右而不是只能待在家里的机器人。他们相信,和机器人相处越久,人就越容易与其建立真正的关系。

英国科学家认为,开发社交机器人的关键在于:要使它们学会犯错。他们正在将人类的认知偏差引入到他们开发的机器人中去,例如使机器人因为记忆故障而做错事情。他们正在尝试开发出一种不完美的机器人,看看人们对此的接受度是否会更高些。这样的挑战是为了避免跳进“恐怖谷陷阱”,即开发出像人的机器人,但运作起来却不像人,这还是挺恐怖的。

难道这就是友谊的未来么?专家希望不是这样。他们认为,人们比以往更专注于创造出能与自己成为最好朋友,能做孩子们的老师,还能陪伴老年人的机器人,但老年人需要的是一个能听他们讲述自己的一生,讲述这辈子失去了什么、又爱了什么的人,一个懂得什么是爱与失去爱的人,而机器人永远做不到这一点。

21世纪的今天,和其他任何时候一样,对于友谊,我们都更关心质量而并非数量。一个大的社交网络会带给你许多与人接触或是收集信息的机会,但要说到获得温暖和归属感,还是拥有几个亲密的朋友更为重要。正如每一个成长在网络时代的人所知的那样,真正的友谊是:当你走进某人的家里时,你的智能手机与他家的Wifi也自动地连接上了。

恐怖谷理论是一个关于人类对机器人和非人类物体的感觉的假设,1970年由日本机器人专家森昌弘提出。它的主要内容是:当机器人与人类相像超过一定程度的时候,人们的反应便会突然变得极为反感。哪怕它与人类有一点点的差别,都会非常显眼,让整个机器人显得非常僵硬恐怖,让人有面对行尸走肉的感觉。“恐怖谷”一词最早是由德国心理学家恩斯特·耶恩奇于1906年的论文《恐怖谷心理学》中提出,之后被弗洛伊德在1919年的论文《恐怖谷》中加以阐述,因而成为著名理论。

机器人

我们需要友谊

我们真的需要朋友吗?

我们真的需要朋友吗?是的。社会关系淡薄的人群比起社会关系紧密的人群,其在给定时间段中的死亡率要高50%。社交孤立就像酗酒或抽烟一样对你有害,而且这比一天抽15根烟、活动不足或是肥胖症都更加可怕。

友谊还会带给人幸福感,当然是友谊的质量而非数量在起作用。一项针对423名大学生的调查研究表明,友谊的质量对于一个人快乐的程度有着巨大的影响,而朋友数量的多少却不重要。

但是,友谊带来的好处还是因人而异的,要不怎么解释有些人会说他们在独处的时候感觉最幸福呢?

怎样建立一段好的友谊呢?

我们大多会和自己相似的人建立友谊。其相似的六大标准是:语言、职业、世界观(政治的、道德的、宗教的)、幽默感、地方认同以及受教育程度。个性看起来还没有文化偏好来得重要,例如你喜欢哪个乐队,喜欢哪本书,什么笑话会使你发笑等。实际上,要判断你和某位陌生人能成为多好的朋友,最容易的方法是看你们是否喜欢同样的音乐。

为什么有些人的朋友总是比其他人的多?

这或许要从生物学上来解释。神经成像研究表明,在大脑与记忆和情感相关的区域中,脑灰质含量越高的人,越倾向于拥有更多的朋友。不过这到底是一种结果还是一种影响,谁也说不清楚。另外,文化上的影响也不可忽视,即那些来自于大家族中的人,比起出身自小家庭中的人,其亲属朋友数量会多些。

一个男人和女人会“只是朋友”吗?

回答是肯定的。但这并不代表他们就不相互吸引。许多的研究都表明,在跨性别的友谊中,相互吸引是最常见的现象。对美国大学生的调查发现,其中半数都与他们的异性朋友发生过关系。

相对于自己的女性朋友,年轻的男性会更加喜欢对方。他们也更容易和女性成为朋友。一方面是因为喜欢,另一方面他们也会高估自己在对方心中的迷人程度。

女性则更看重保护。她们也会对自己的男性朋友到底喜不喜欢自己进行一些秘密的测试。学者们已经识别出158种测试方法,其中最为常见的便是试图引起对方的嫉妒,测试对方的忠诚度并且短时间地彼此分离。

男人之间和女人之间的友谊有什么不同吗?

女性更容易拥有一个最好的朋友,而男性则喜欢选择与一群人出游。女性倾向于把友谊看成一种情感上的联系,而男人则更看重彼此花了多少时间在一起,或是彼此已相识多久了。

女性之间的友谊会更加亲密,而且女人会找与自己美貌相当的人做朋友。这可是一种很好的两性交往策略,即朋友吸引来的男性往往也会觉得“这一个”同样迷人。不过这也会导致竞争的出现。

所有的友谊都对你有好处吗?

不是的。亦敌亦友的关系实际上会损害你的健康,说的就是那些即使打击了我们,但我们还得容忍的人。一般一个人的社会关系网中有半数都是这样的“友敌”,而且大部分还来自于家族成员。和一位不可靠的朋友打交道是充满压力的,和这样的人相处时,你的血压水平比和一个你完全不喜欢的人相处时还要高。

随着年龄的增长, 我们的友谊会改变吗?

会的。小孩子只需要一个亲密的朋友,到20岁之前,都没有应付大量朋友的能力。而青少年在药物滥用、暴力以及自杀方面,受朋友的影响巨大。

最强大并且持续最久的友谊会在我们20岁出头的青年时代出现,那时的我们情感强烈,通过分享情感经验,我们建立起友谊。成年人则会发现随着年龄增长,他们的友谊也会改变。因为友谊反映了文化偏好,如对音乐、书籍以及笑话的欣赏口味,还有品味的改变。

比起年轻人,中年人的异性朋友数量减少。有可能是基于如“同为母亲”这样的情况,中年女性和同性别的人相处时间更多。老年人则更多时候会在团体活动中结识一些普通朋友,但同时他们也还会和自己的亲密好友在一起相互给予信心。

网络上的朋友和现实中的朋友相比怎样?

根据“邓巴理论”,一个人的社交网络天然地保持在150人左右,这一数字在网络上同样适用。尽管网络社交平台允许用户添加的好友数量可以达好几千人,但大部分的用户好友数仍然都在150名到250名之间,而且这其中还有好些只是熟人或是陌生人。

只有极小的一些证据表明社交媒体会对现实中的友谊造成破坏。在网络交友平台上拥有好友数量多的人,往往在现实中也会交到更多的朋友。

有维持友谊的准则吗?

根据“邓巴理论”,你需要每隔一天联系你最要好的朋友,并且在一星期内起码联系你的5位次要好朋友一次,不管是见面还是通过网络。

接下来的15位,你只需每个月联系一次就够了,剩下的50位半年一次,其余的一年一次都行。如果联系低于这些频率,你的朋友就会从你的社交网络中飞快地消失。

不过,在20岁出头的青年时代建立起来的友谊则不同,哪怕过了10年、20年,你也可以把这些友情在中断的地方重拾起来。