万里:中国农村改革的开拓者

2015-09-07孟兰英

孟兰英

万里

1977年6月,万里调任中共安徽省委第一书记。他以非凡的政治胆识,大力支持、推广肥西县“包产到户”和凤阳县小岗村“包干到户”的做法,积极推动全省农业管理体制变革,为开辟中国农村改革的新道路作出了重要贡献。万里是中国农村改革的先锋,他领导的安徽农村改革,是对新中国成立以来我国农村经济体制的一次重大突破,是对社会主义经济制度的一次艰辛和成功的探索。

2015年7月15日12点55分,全国人大常委会原委员长万里因病在北京逝世,享年99岁。万里是党内元老,他生平有很多事迹值得追忆与总结。而在人们记忆中印象最为深刻的,还是他在1977年出任安徽省委第一书记后,将“包产到户”和“包干到户”的做法与经验推向全省,从而拉开了中国农村改革大幕,实际上也拉开了中国30多年改革开放的大幕。历史经过30多年的洗礼,使人们愈来愈清晰地认识到:中国农村第一步改革的起始与成功,首先得益于万里主政安徽。邓小平曾评价说:“农村改革是从安徽开始的,万里是立了功的!”这是对万里历史性的评价。

邓小平:“你去安徽,给我杀出一条改革的血路来!”

1977年6月,正在辽宁营口农场劳动的万里被招回北京。

早在回京之前,他就听到一些小道消息:有的说让他留在北京市委,因为“文革”前他在北京市工作过,更熟悉那里的情况;还有的说下面省里急需“封疆大吏”。消息真假难辨,他只是听听而已,并不在意。不想,这次却变成了现实。

回到北京,万里去拜访即将复出的邓小平。

邓小平说:“我要向中央建议,安徽是个重灾区,是个老大难的省份,要有个得力的干部去!好钢要用在刀刃上。你去安徽,给我杀出一条改革的血路来!”

邓小平接着说:“安徽是个农业大省,也是一个贫穷的大省。贫穷是历史上就出了名的。造反者揭竿而起,那里出了个洪武皇帝,也是乞丐出身。最后也没有摘掉贫穷的‘桂冠’。我们共产党来了,这个问题依然没有解决好呵!60年代发生在安徽、河南那一带的大饥荒,教训沉重,我们国人是不能忘记的。”

邓小平叹了一口气,接着说:“贫穷落后不是社会主义。‘两个凡是’解决不了饥饿问题,什么能解决问题,我们都可以试验嘛!我们的探索也许会失败。但我们允许失败,不允许不探索、不改革啊!不改革是死路一条。因此我们没有退路,后面是万丈深渊,必须杀出一条血路来!”

万里一边听一边不住地点头。

1977年6月22日,中共中央决定:万里任安徽省委第一书记,顾卓新、赵守一任副书记,以此强力推进安徽问题的解决。随后,万里等3员虎将带着中央关于解决安徽问题的“尚方宝剑”离开北京,“空降”合肥走马上任,受命于危难之际。

邓小平与万里在安徽黄山合影

上任即点“三把火”,攻克全国最后一个“桥头堡”

上任伊始,万里就大刀阔斧地解决了“四人帮”遗留的组织问题,再次验证了邓小平的眼光。

常言道“新官上任三把火”。万里要点的“第一把火”,就是按照中央的指示精神,将原省委常委中5名支“左”的现役军队干部,全部退出省委领导班子,回部队安排工作。

万里要点的“第二把火”是“清帮治皖”。中央之所以派他来安徽,就是要揭开安徽省久捂不开的盖子,把失去的时间夺回来,跟上全国的步伐。万里上任后第6天,《安徽日报》便以套红标题刊登了《揭批“四人帮”,夺回失去时间》一文。此文经万里亲笔修改了6遍。

文章认为,安徽在历史上就是一个多灾多难的农业省,又是“四人帮”破坏和影响的“重灾区”。粉碎“四人帮”后,全国上下都在积极揭批“四人帮”,清查与“四人帮”篡党夺权有关的人与事。而在安徽,当时的省委主要负责人却以“安徽特殊论”为由,始终对此没有动作,冤假错案得不到平反,干部群众怨声载道。安徽成了全国最后一个没有被攻破的“桥头堡”。

文章发表后,正当安徽清算“四人帮”罪行如火如荼的时候,街头上出现了《坚决揪出“四人帮”在安徽省内黑爪牙》巨幅标语。万里派人暗地走访,从写标语的人那里调查了解到,揭批“四人帮”的斗争已到了一个紧要关口。如果省委不敢点名,斗争将半途而废。希望新省委当机立断!

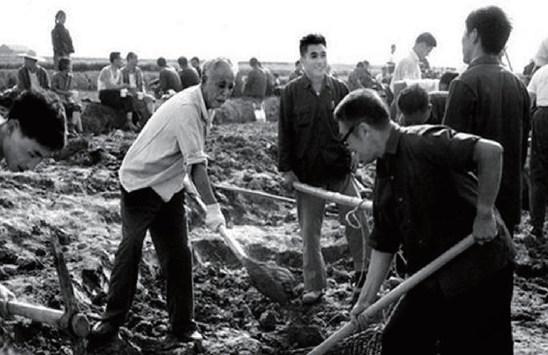

万里在安徽农村考察

安徽省揭批“四人帮”的斗争虽然晚于其它省份,但在万里的领导下,3个月后已经阵线分明,迎头赶上了全国的步伐。

万里要点的“第三把火”是急调班子,“扫地出门”。在原安徽省委党委15名成员中,有5名是老干部。省委的原则是,5名老干部全部保留,其余10人哪儿来还回哪儿去。需要个别留用的报省委批准。以此为效仿,以政治带动组织,推动地、县班子的尽早调整。

为此,万里和省委组织部门,利用3个月的时间,几乎走遍了安徽的山山水水。拿着“文革”前组织部门印制的地、县主要干部名册,到一个地方就询问这些老干部的情况。如果他们有的还在关押中,只要不是刑事犯,就请他们出来工作。有个别小问题的先解放再说;如果有的干部根本就没有问题,纯属是受迫害,那就立刻官复原职,予以重用。

1978年1月16日,《人民日报》在头版头条刊登了新华社安徽分社记者王达智、张万舒采写的长篇报道——《安徽大步赶上来了》。

邓小平看了这篇文章后,专门打来电话祝贺。他说:“安徽终于赶上来了,中央放心,我也向你、卓新、守一同志祝贺!”邓小平指出:“安徽是一个农业大省,我国的农业从解放以来就没有解决好,安徽的问题更严重……”

万里说:“好的,下一步我们省委准备下去搞调研。”

安徽农村极度贫困的现状,让万里选择了一条铤而走险的路

万里下乡之前,就听说了安徽农村的一些情况,也知道有些地方老百姓的生活是很苦的。但到底贫困到什么程度,他并不清楚。毕竟多年没有过问农业和农村工作,也很少有机会到农村去。

万里的车子停在离肥东县城约5公里的一个村庄旁,他们一行走进一个普通的农户家。

这一家有7口人,黑乎乎的土坯屋子里空空荡荡,破炕席上只有一床脏得看不清楚颜色的破被子。他了解到,这家人穷得只能盖这一床被子。

万里又走到外屋,来到灶台前,掀开稻草编织的锅盖,锅里是地瓜面和胡萝卜缨子煮的糊糊粥。

万里默默地走出门,上了车。车上的随行人员说:“没有想到这么穷。这户人家的全部家当可用一根木棒撅走。”

如果说这次“微服私访”让他看到了农村的真实情况,那么,在大别山“将军县”金寨看到的一幕,则让他触目惊心,为之震撼。

在金寨县燕子河山区,万里推开一户挂着“光荣烈属”牌子的门,看见一位老人正蹲着。万里一连喊了几声,老人都未动身。

当地村干部告诉老人,这是新来的省委第一书记,老人才缓缓地站起来。

万里十分惊讶。老人居然没有穿裤子,光着下半身。

再看看屋里,土炕上蜷缩着两个十几岁的姑娘。村干部说:“她们也没有裤子,天气太冷,只能在炕上取暖。”

“真没想到会穷成这个样子!”万里从金寨回到省城,见到顾卓新、赵守一等人,开口就是这样一句话。

万里说:“我们长期在城市工作,真不知道这里的农民生活水平这么低啊……我们总是说旧社会如何如何,解放都近30年了,我们的农村还是这个样子!”几个主要领导人都感到解决农村、农民问题,到了“非另找出路不可”的时候了。

如何正确地对待农民?这是万里一直认真思考的一个问题。经过3个多月的调查研究,万里决定从解决生产队自主权问题入手,以此调动农民的生产积极性。

1977年11月15日至22日,中共安徽省委召开农村工作会议,着重讨论研究当前农村迫切需要解决的一些经济政策问题,制定出《中共安徽省委关于当前农村经济政策几个问题的规定》(简称《省委六条》)。这六条规定的核心内容是强调保护和尊重生产队的自主权,因地制宜地发展生产。

一石激起千层浪。在这次农村工作会议上,两种完全不同的意见,针锋相对——

支持者认为,这六条规定反映了老百姓的心声,是解决农业困局的重要出路。

反对者认为,这是过去批判过的“三自一包”的翻版,是新的“单干风”。还有相当多的人心有余悸,不说话,不表态,不吭声。

万里下定决心,就是再难也要往前推进一步,哪怕是很小的一步。他强调说:“生产队自主权是当前农村中的一个大问题。尊重生产队自主权,这对农业生产影响实在太大了!作为基本核算单位的生产队,它种什么,生产什么本来自己有权决定,现在却要由上面来决定,生产的东西甚至吃多少口粮也要由上面来支配,那它还有什么积极性?自主权的实质是要生产者真正当家作主。”

万里还强调说,我们现在是拨乱反正,既然是拨乱反正,我们都没有经验,主要靠我们自己在实践中去创造。如果事事都靠中央现成的东西,那还要我们这些领导干部做什么呢?大家要发挥创造性,不要怕犯错误。

最后,与会的大多数人同意了这个被称为粉碎“四人帮”后,中国出现的第一份关于农村政策的开拓性文件。今天我们再看这份文件,似乎也找不出什么惊天动地的内容,但在当时的政治环境下,出台这个政策规定的确是要冒很大政治风险的。可以说,这六项规定,在全国率先突破了农村既定政策中“左”的框框,给农民“松了绑”。因此它一诞生,就受到广大农民群众的热烈欢迎。

《省委六条》的出台,是中国农村改革的一个重要信号,它奏响了农村改革的序曲,对农村家庭联产承包责任制的兴起,起了启动和开创的作用。

“‘包产到户’如果试验失败,滑到资本主义道路上去了,我们有办法再把它拉回来。”

1978年,万里在安徽长丰县农村调研时与农民一起劳动

1978年秋天,安徽遭遇10个月没下雨的严重干旱。“人误地一时,地误人一年”。面对大旱这一严峻形势,中共安徽省委于9月1日召开紧急会议,研究对策。万里在会上说:“我们不能眼看着农村大片土地撂荒,那样明年的生活会更困难。与其抛荒,倒不如让农民个人耕种,充分发挥各自的潜力,尽量多种‘保命麦’度过灾荒。”省委经过讨论,果断决定:凡是集体无法耕种的土地,都可以借给社员种。同时,鼓励社员在不影响水土保持的前提下,开荒多种,谁种谁收,国家不征公粮,不派统购任务。

省委做出的“借地度荒”这一决定,是经过了激烈争论的。有的同志认为,“借地度荒”的做法是不相信集体经济的优越性,这样调动出来的积极性不是社会主义的积极性;有的同志说,这是以“借地度荒”为名,搞分田单干之实,是方向道路问题。万里心平气和地解释:我们讲的是“集体无法耕种的土地”,如果集体有办法耕种,那就不存在这个问题了。总的原则是,不管是集体还是个体,只要是把可以种麦、种菜的土地都种上就行,种上了就能有收获,总比撂荒好。不管集体还是个体生产的粮食,吃了都解饿,都可以度荒。

省委作出的这一重大的政策性规定,极大地调动了广大农民生产自救的积极性,同时还激发了农民自我解缚的勇气。不少地方由借地转为包地,把全部小麦、油菜包到户去种,由此引发了“包产到户”。

当有些地方暗地搞“包产到户”的事情被汇报到省委后,万里立即批示:“我看可以试验。”1979年2月6日,省委又专门开会讨论“包产到户”问题。万里在会上说:“包产到户问题,过去批了十几年,许多干部被批怕了,谈‘包’色变。但是农民普遍希望和要求包产到户。过去批判过的东西正确与否必须在实践中加以检验。我主张在山南公社进行包产到户试验。”针对一些人对包产到户的思想顾虑,万里打趣地说:“搞包产到户会不会像有人担心的那样,滑到‘资本主义’道路上去,我说即使滑下去,那也没有什么可怕的,把它拉回来就是了。有人提出如果减了产收不到粮食怎么办?那就调一点粮食给他们。”

有了万里撑腰,有了省委的态度,肥西县山南公社干脆把所有耕地都划到户去包,开创了全省“包产到户”之先河。山南公社的试验很快见到成果,并传到了其他地方,滁县地区就有17%的生产队实行“包产到户”。1979年虽然安徽遇到旱灾,但农民积极性高,粮食反而增产了。当时,还在国务院主管农业的陈永贵说,万里这样做是“好行小惠”。安徽干部却说:“几千万人有了饭吃,还卖余粮给国家,难道这是小惠吗?于国于民都是大实惠。”

敢为天下先,敢开顶风船,在全国最早向极左路线宣战

“包产到户”“包干到户”的出现,在全国引起了激烈的争论,争论的焦点是姓“资”还是姓“社”的问题。当时,农民暗里悄悄地搞,干部装作不知道,怕说“包产到户”是分田单干。在这种情况下,万里是第一个站出来为“包产到户”正名的。1980年1月,万里在一次会议上说:“包产到户原则上不同于分田单干,虽然形式上与分田单干相似,但生产资料所有制并没有变,土地所有权仍然是公有的,生产队有权根据情况加以调整。”

在1978年特大旱灾时,万里主持省委常委会作出了一个既不公开违背中央精神又满足了群众利益的高超决策,那就是借给每一个农民3分地用于种麦,对超产部分不计征购,归自己所有。利用荒山湖滩种植的粮油作物谁种谁收。

在人们的心目中,中国的改革始于1978年底党的十一届三中全会。早在参加十一届三中全会讨论文件草稿时,万里就对起草文件的负责人说:“你这‘三个可以’表现了解放思想,当然很好。后边的‘两个不许’,不符合这个精神,应该去掉。”

意见提上去了,没有被接受。他又去找胡耀邦,胡耀邦说:“我再和他们说一说。”

两天后,胡耀邦对万里说:“有人反对。他们还是不同意……”

十一届三中全会的文件下达后,省委组成工作组到基层宣讲文件。群众听到文件传达后,感到很失望,说:“早也盼,晚也盼,盼来两个不许干”“我们要求包产到户,现在没有希望了”。

万里得知这一情况后,立即主持召开了省委常委会议。会上有人提出:按中央文件上讲不准干,我们如果同意农民干,这是违反组织原则的问题。

也有人建议:如果同意农民干,要向中央报告请示我们再表态。

万里一边听大家的意见一边思考。他说:“过去批判过的东西,不一定是错误的;过去提倡的东西,不一定就是正确的,都要用实践来检验……十一届三中全会制定的政策,也毫无例外地需要接受实践的检验。”

最后,万里建议:“把山南公社作为省委的试点,进行‘包产到户’试验,搞一年。年底总结,这个办法好,我们就搞;不好,我们就收回来。”

与会同志达成了共识,并最终形成决议:在山南公社搞试点,实行“三不”的九字方针,即:不宣传、不推广、不制止。

“包产到户”“大包干”的成果显而易见。这时,万里的工作发生重大变动。不过这次不是被打倒,而是被委以重任,担任了中共中央书记处书记。

1979年4月初,邓小平在与胡耀邦、万里、姚依林、邓力群等人的谈话中指出:在农村地广人稀、经济落后、生活贫困的地区,我赞成政策要放宽,要解放思想,使他们真正做到因地制宜,发挥自己的特点。“此事请万里同志研究个意见,提到书记处讨论”。

万里抓住这一机会,将有关农村落实生产责任制的情况和意见,报告给了党和国家最高决策层。

(图片来源:网络)

(责任编辑:韩西芹)