在这山和那山间叙说

2015-08-03易明

易明

过了小暑天气闷热,用电脑码字属于自讨苦吃,坐在沙发上,前面摞着两个纸箱权当桌子,头顶上空调吹着,不一会儿膝盖骨就开始疼。最热的是电脑,一个叫“鲁大师”的软件时不时就提示主机快80℃了,再来个怪声烦人,干脆把它卸载了。机子用三五年,似乎就老得不成样子,如果多折腾几下,就热得快散了架。天热,鱼缸里硕果仅存的三条鱼中,有一条出状况了,沉在水底一动不动,只是喘气,另外两条游过来安慰一番。我赶紧清理水缸,甚至加进一小包海盐,可惜于事无补,扛了两天这条鱼终于彻底翻肚了。想起那句和鱼有关的话,“子非鱼,安知鱼之乐。”其实它们在鱼缸里,只要健康地活着就好,高兴不高兴咱不知道。看着快要不行了,我好像感觉到金鱼对这个小天地的依依不舍。

2015年6月14日,我们北京师范大学中文系老师童庆炳先生,在爬完金山岭长城回来的路上,因心脏病突发,于下午6点左右不幸去世,享年80岁。听说他两年前就犯过心脏病,还装了几个支架,发病时在远郊区,无法实施抢救,实在是太遗憾了。童先生喜欢锻炼,过去身体好时,每周都会去爬香山。记得有个医学专家也说到北京的老人爬香山,一清早就去,上鬼见愁,说:“谁爬得快谁长寿。”其实这是医学上最忌讳的。我们不反对散步、做体操、打太极拳、练气功,但是如果中老年人早上激烈运动,搞长跑、爬香山,有百害而无一利,而且死亡率是很高的。

这以后的几天,报刊电视网络关于童庆炳的报道不断,原因之一是1987年北师大与鲁迅文学院联合开办创作研究生班,他是该班的辅导员,并教授课程《创作美学》,莫言、余华、毕淑敏、严歌苓、迟子建等知名作家均是他的学生。作为莫言硕士论文的指导老师,他曾经建议莫言结合自身创作写《童年经验与文学创作》,后来莫言将题目改为《超越故乡》。原因之二是童先生是当今国内文艺学领域的泰斗级人物,在文学基本理论、文艺心理学、中国古代文论等方面有开创性研究,有500多所高校在使用他主编的《文学理论教程》,这本书被认为是最好的。《文学理论要略》被北京大学、清华大学、香港中文大学使用。原因之三是1983年,北京师范大学文艺学学科点被评定为全国第一个文艺学博士点,1984年开始招收3名文艺学博士生,文学大家黄药眠先生是导师,童庆炳是副导师。同年还招收了第一届硕士研究生,共13人。这第一届博士生和第一届硕士生构成日后学界所谓的“童门弟子”或“童家军”的基础,现如今大多是中国文艺学界的中坚力量。

本来硕士研究生招生简章上写的是钟子翱、童庆炳和梁仲华三位导师,可是,当时钟子翱先生身体不好,已经检查出患了癌症,住院治疗(1986年去世);梁仲华则调到北师大新成立的社会科学处任处长。于是,13名学生都划到了童庆炳名下,全由他一人指导。后来,人们戏称他们为童庆炳的“十三太保”。第一届博士生则是以黄药眠先生的名义招进来的,不料老先生生病住院,不久后去世了。这些学生培养计划的制定、方法的设计、毕业论文的选题,包括开题及其他工作,全由童庆炳来主事。

童庆炳1936年出生在福建省连城县,是清贫的农家子弟。连城位于闽西的大山深处,是客家人的聚居地,童家先祖是为避战祸,南宋时从山西雁门迁移过来。为了不忘“客家”老本,他的父亲在斗笠写着“雁门童氏”。童先生在初中几乎辍学,是靠祖母给的4块银元继续求学,这钱原本是老祖母给自己留的送终钱。1955年,童庆炳从龙岩师范学校毕业,按照当时的规定中等师范生不能参加高考,必须到乡村当小学教员。后来国家下达文件,有四个名额保送大学但只能报考师范院校,他有了继续深造的机遇,填报北京师范大学中文系,没想到真的考上了。

上世纪50年代初的北师大中文系,由原北师大和辅仁大学中文系合并而成,名师荟萃,有黎锦熙、黄药眠、刘盼遂、李长之、钟敬文、穆木天、陆宗达、王汝弼等。1958年7月,童庆炳毕业留校在文艺理论教研室任助教,中文系指定黄药眠先生做他和另外两位年轻助教的指导老师。黄先生并不给他们讲多少高深的理论,是通过作品进行示范分析问题,极力提倡“具体的思维”,即不要从概念出发,从抽象到抽象的推论;而要从事实出发,把观点与材料相互对照,以事实印证观点,看看观点的涵盖面是否周全——这样才能发现问题,检验观点的正误,避免简单化和片面化的偏颇,才不致使自己的理论成为空论。

童庆炳是这样回忆业师黄药眠先生:

黄药眠是当代著名的文艺理论家和美学家。他1951年从香港达德学院返回大陆,出任北京师范大学一级教授,1953年起担任北师大中文系主任。他对教育的献身精神是难能可贵的。1957年6月8日那天,他自己预感到过不久就可能遭到批判,不能再站在讲台上传道授业解惑,于是他决定马上给学生讲了一个题为《美的评价》的题目,副标题是“不得不说的话”。他解释说,这是他长期思考的一个问题,但没有完全准备好,可是时间不等人,要是拖下去,可能就没有机会给大家讲了。在场的学生都不能理解他的这番表白。6月10日,他就被定为“右派”,遭到了不应有的批判。这一批,就长达22年之久。

改革开放后,他的右派身份彻底平反,可此时他已经垂垂老矣。他患有严重的心脏病,讲课对他来说是不相宜的。但是1983年春天,80高龄的他坚持要给学生讲最后一次课。他进了教2楼的一间教室,学生们起立迎接他。他在讲台旁坐下,他的手伸进书包。我们以为他是在拿讲稿,但出人意料的是他拿出了三个药盒子,在讲台一字排开,然后叫我过去,告诉我,如果他在讲课过程中突然倒下时,怎样把药放到舌下……他从容地开始讲他的这最后一课,这也是一位用自己生命作为代价而要把讲课进行到底的人。

诗人、作家、文艺理论家黄药眠,在北师大有个“三支粉笔”的美谈,他讲课从不带讲稿,只带三支粉笔和几张卡片,他所分析评论的资料和文学作品完全是背出来的。他用略带客家口音的普通话,边讲,边写,思路之清晰,令人吃惊。下课的时候,三支粉笔刚好用完。凭借着黄药眠先生和童庆炳先生两代人的努力,北师大的文艺学成为给中国文坛带来深远影响的学派,独树一帜。黄先生的去世,使学科发展遭受重创。1989年,童庆炳毅然辞去了似乎前途“看好”的北师大研究生院常务副院长职务,回到教研室整顿文艺学的教学和科研队伍。

与此同时,福建同乡、同届同学程正民帮助他一起精心指导文艺学博士生和硕士生,一起规划学科建设。程正民是著名俄罗斯文论研究专家,1959年毕业于北京师范大学中文系本科,并留在文艺理论教研室任教,讲文学概论课程。1965年起,先后在北师大外国问题研究所和苏联文学研究所工作,主要研究苏联文学理论批评和苏联当代文学,曾经担任《苏联文学》杂志常务副主编。在童庆炳的努力下,1993年程正民调回到文艺理论教研室,主要讲授马列文论、文艺心理学和俄苏文学,1995?1997年出任中文系系主任。程正民时刻关心学生的生活和学习,几乎把他们当成自己的孩子一般,在学生们的心目中,他是一个永远慈祥的“老父亲”,备受热爱。

童庆炳每次给学生上课前,都作精心准备:先冲个热水澡,穿上最好的服装,系上一条金利来领带(获曾宪梓教育奖时从曾先生手里接过来的),穿着擦亮的皮鞋,庄重而又精神饱满地出现在学生面前。上了讲台,他习惯是手里拿着粉笔,“站着讲课”,决不坐着,这是童庆炳几十年来坚持的习惯。他说,这是出于对职业、对知识、对学生的尊重,也是保持激情、讲出质量的必要方式。只有这样,才能“把每一次讲课都当作第一次”,以新鲜认真的态度来面对。60年的教学生涯中,对上课的迷恋,童庆炳如孩子般纯真,他说自己“始而怕上课,继而喜上课,终而觉得上课是人生的节日,天天上课,天天过节,哪里还有一种职业比这更幸福的呢?我一直有一个愿望,我不是死在病榻上,而是有一天我讲课,我正谈笑风生,就在这时我倒在讲台旁,或学生的怀抱里。我不知道自己有没有这福分”。

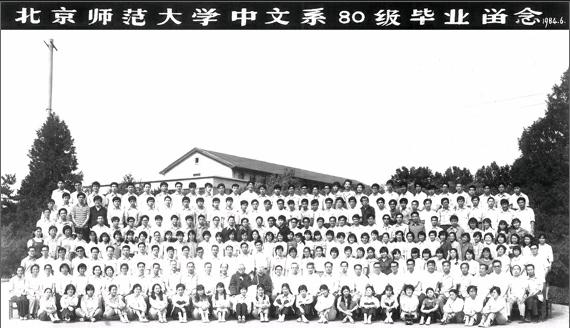

笔者是1984年从北师大中文系本科毕业,当时黄药眠、陆宗达、钟敬文等老先生还在,系主任李修生先生,给我们讲过元代文学,他夫人王立言先生是我本科论文“明清话本小说”的指导老师。特别有幸听过童庆炳先生讲的文学理论的大课,阶梯教室四个班一起上,听得是津津有味,入脑入心。现在想,中文系的那些老师们,当年还没带什么博士硕士作家,心思应该是全用在我们身上,不一定都耳提面命,可每堂大课如沐春风如润细雨,最不起眼的苗也会成长。

(编辑·麻雯)

mawen214@163.com