考虑结构非线性的隐藏式阻尼绕组数值分析与结构改进

2015-07-28柳海鹏

柳海鹏,何 涛

(1.新疆乌鲁瓦提建管局,新疆 和田 848000;2.重庆水轮机厂有限责任公司,重庆 400054)

考虑结构非线性的隐藏式阻尼绕组数值分析与结构改进

柳海鹏1,何涛2

(1.新疆乌鲁瓦提建管局,新疆 和田 848000;2.重庆水轮机厂有限责任公司,重庆 400054)

摘要:针对隐藏式水轮发电机转子阻尼绕组的结构特点,从结构非线性角度,综合考虑阻尼绕组的几何、材料和接触的非线性特性,采用有限单元法,在ANSYS分析软件中对其结构联合体的刚强度进行数值分析,获得了各零件的峰值应力及其分布规律,最后对其结构进行了优化改进,为该结构的应用和推广提供理论指导。

关键词:阻尼绕组;结构非线性;有限单元法;数值分析;结构改进

0 引言

为了提高电力系统运行的稳定性,国标GB7894《水轮发电机基本技术条件》第10.3.1条内容,要求“转子应设置完整的阻尼绕组”。阻尼绕组结构能够抑制发电机转子的自由振荡,消弱电网过电压,增强水轮发电机承担不对称负荷的能力,是水轮发电机转子的基本结构之一。

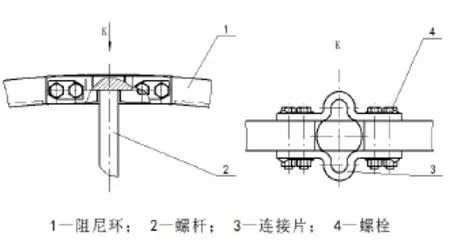

传统水轮发电机转子阻尼绕组结构(如图1.a所示),阻尼环安装在磁极压板外边沿上,而隐藏式阻尼环绕组结构(如图1.b所示),是将阻尼环镶嵌在磁极压板的凹槽中,两者在磁极之间的联接方式基本一致,后者因其缩短了磁极铁芯长度,节省了机组的轴向尺寸,从而倍受某些高转速、大中型容量机组所青睐。近年来,随着水电机组容量和转速的不断攀升,隐藏式阻尼绕组结构虽能节约成本,但因受装配空间限制,阻尼环截面宽高比接近于1,受力状况较差,在一定程度上制约着该结构的应用和推广。

图1 阻尼绕组在磁极上的联接结构示意

鉴于隐藏式水轮发电机转子阻尼绕组在实际应用中存在的问题,本文综合考虑几何、材料和接触3种结构非线性特性,对此多零件装配结构刚强度的影响,借用有限元分析软件平台对其进行数值分析,获得其应力位移分布状况,结合材料强度理论和工程实际经验,对其结构进行了优化改进,为结构设计提供理论指导。

1 理论基础

由经典力学理论我们知道物体的动力学通用方程是:

在线性静力结构分析中,所有与时间有关的选项都被忽略,即可得下面的方程式:

式(2)中:[]为刚度系数矩阵,分析时必须是连续的,即相应的材料需满足线弹性和小变形理论;{}为静力载荷矩阵,分析时不考虑随时变化的载荷、不考虑惯性(如质量、阻尼等)的影响。

事实上,所有结构问题都有一定程度的非线性。只要载荷、材料性质、接触条件或结构的刚度是位移的函数,该问题就属于非线性问题,结构为非线性结构。引起结构非线性的原因很多,一般主要有几何非线性、材料非线性和接触非线性。

1.1几何非线性

当结构在承受大变形时,其变化的几何形状可能会引起结构的非线性地响应。如图2.a所示,随着端部载荷的增加,细长悬臂杆不断变形弯曲,力臂明显地减小,从而导致杆端在较高载荷下其刚度不断增加,其结果载荷与杆的变形值之间的关系如图2.b所示,这是大挠度引起的几何非线性,除此之外,还有大应变和应力刚化引起的几何非线性。

图2 几何非线性

1.2材料非线性

对于大多工程材料来说,当应力低于材料的屈服强度时,应力与应变的关系是线性的,即表现为弹性行为,此时,外载荷取消时,应变也随之完全消失;当应力高于材料屈服强度时,应力与应变的关系表现为非线性,称为材料的塑性行为。考虑材料的弹塑性行为,ANSYS分析软件在其工程数据库中提供了一些非线性材料模型,以满足用户进行结构非线性分析的需要。

本研究的对象结构联合体主要包含结构钢和铜合金两类,考虑其非线性对刚强度影响,采用双线性各向同性强化(BIS0)材料模型,所对应的应力应变曲线如图3和图4所示。

1.3接触非线性

接触非线性也称为状态非线性。通常情况下,一个部件是由若干个零件构成的,零件与零件之间通过各种方式进行联接,接触是零件联接的基本特性。两个独立表面相互接触并相切,称之为接触。一般物理意义上,接触的表面包含如下特征:①不会渗透;②可传递法向压缩力和切向摩擦力;③通常不传递法向拉伸力,即可自由分离和互相移动。

在ANSYS分析软件中,对于非线性实体表面之间的接触,可以使用罚函数(Pure Penalty)和增强拉格朗日(Augmented Lagrange)两种算法,另外,还有法向拉格朗日(Normal Lagrange)和多点约束(MPC)算法,前者在接触部位采用积分点探测方式;后者则采用节点探测方式。

图3 结构钢材料应力应变曲线

图4 铜合金材料应力应变曲线

2 数值分析

图5给出了某隐藏式水轮发电机阻尼绕组在极间的联接结构示意图,该机组型号为SF52-12/4250,额定转速为500 r/min,飞逸转速为840 r/min。

图5 阻尼绕组在极间结构的联接示意

2.1模型创建

在三维建模软件中,建立此隐藏式阻尼绕组包含阻尼环、阻尼条、连接片、螺杆和磁极压板等零件实体模型,零件所用材料的力学性能参数见表1所示。

表1 材料力学性能参数

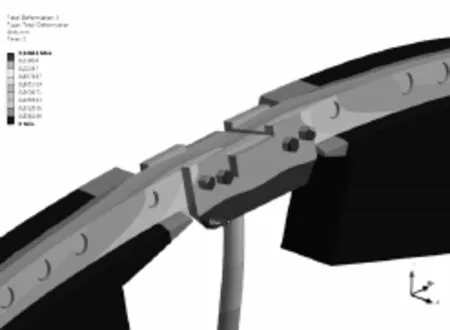

考虑阻尼绕组结构在转子周向的对称性,取联合体的(360°/12)局部作为分析模型(如图6.a所示),改进后的分析模型如图6.b所示。对几何模型采用高阶四面体单元进行网格划分,并对零件的接触部位进行局部加密细化处理,共产生节点数为218 657,单元数为120 748(如图6.c所示),改进后的模型节点数为233 930,单元数为134 256(如图6.d所示)。

图6 阻尼绕组联合体结构分析模型

2.2边界条件

考虑阻尼绕组联合体各零件之间的几何装配关系,除极间阻尼环与连接片之间的联接视为刚性联接外,其余各联接均按实际接触设置相应的接触对,接触对之间摩擦系数取0.15,接触采用罚函数(Pure Penalty)算法。联合体整体以转速形式施加离心力,对称面施加无摩擦(Frictionless Support)约束,螺杆和磁极压板端部施加固定约束。在解算设置里,考虑结构的几何非线性,打开大变形选项开关。

2.3分析结果

在ANSYS软件中,对隐藏式阻尼绕组联合体的有限元模型在飞逸(840 r/min)工况下进行静强度分析,其结果汇总见表2和图7~10所示。

表2 阻尼绕组联合体分析结果汇总

根据表1材料的力学性能和表2的分析结果数据可知:

(1)阻尼环在其靠近极间的阻尼环端部强度不足。结合图1.b、图5、图6阻尼绕组联合结构和图7的分析结果可以明显看出,最大等效应力400.2MPa出现在阻尼环与螺杆接触处,且在靠近极间端部和阻尼孔边沿最大等效应力值均在180MPa左右,对于阻尼环而言,安全系数极小,不能满足强度要求。

(2)螺杆整体刚度较差,头部与光杆过渡处应力高。从图9可以看出,此阻尼绕组的联合体最大位移发生在螺杆头部一侧边沿,并且螺杆整体有明显的弯曲变形,未能对极间阻尼环端部起到约束作用。

图7 改进前最大等效应力值及其分布云图

图8 改进后最大等效应力值及其分布云图

图9 改进前最大位移值及其分布云图

图10 改进后最大位移值及其分布云图

3 结构改进

考虑该隐藏式转子阻尼绕组的实际结构特点,对其零件局部进行优化改进,具体措施如下:

(1)增大螺杆光杆部位有效截面直径,直径由原20mm改为24mm;

(2)调整螺杆头部结构,控制安装误差,使其与阻尼环和连接片充分接触,同时将其材料更换为35CrMo;

(3)将原连接片的结构改为U形结构,并将其材料更换硬铜板(T2Y);

(4)在现场装配条件允许时,在磁极压板的极靴部位靠近连接片一侧的阻尼环上增设1~2颗销钉(如图6.b所示)。

改进后的阻尼绕组分析结果见表2,最大等效应力和最大位移分布云图分布如图8和图10所示,结合表2材料的力学性能可知,改进后的结构最大等效应力值为32.5MPa出现在阻尼孔的边沿,为局部挤压应力,螺杆联接处的位移由改前0.771mm降低至0.146mm,并且最大位移值附近的位移分布比改进前更均匀,刚度和强度均能满足要求。

4 结束语

本文针对隐藏式水轮发电机转子阻尼绕组的结构特点,综合考虑几何、材料和接触3种结构非线性特性,运用数值分析手段对其刚强度进行了分析计算,获得了应力和位移分布云图,从定性和定量的角度提供数据支撑,最后,结合材料力学和工程经验,对其整体结构在几何尺寸、联接方式和材料选择等方面做出了局部改进和优化调整,促使此隐藏式阻尼绕组结构在大容量高转速机组中更安全更可靠地运行。

参考文献:

[1]GB/T 7894-2009水轮发电机基本技术条件[S],2010.

[2]白延年.水轮发电机设计与计算[M].北京:机械工业出版社,1982.

[3]GB/T17107-1997锻件用结构钢牌号和力学性能[S],1998. [4]GB/T2040-2008铜及铜合金板材[S],2008.

[5]锜林毓,陈瀚,楼志文.材料力学[M].西安:西安交通大学出版社,1990.

[6]王勖成.有限单元法[M].北京:清华大学出版社,2010.

中图分类号:TM312

文献标识码:A

文章编号:1672-5387(2015)06-0007-04

DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.06.003

收稿日期:2015-04-13

作者简介:柳海鹏(1976-),男,高级工程师,从事水电站建设与运行管理工作。