故乡年味

2015-07-26局部

文·图 / 局部

故乡年味

文·图 / 局部

越传统的地方,年节的礼节越是繁琐,相应地,场面上也会显得更加热闹一些。石屏过年,大抵就是如此。

当江南过来的汉族移民从六百年前扎根于此,春节的传统就随之流传下来了,汉族人严格秉承了江南年俗,并且逐步影响了坝子周边的少数民族,比如彝族。早期,石屏的彝族以火把节为年度最盛大节日,但随着时间推移,现在已转为春节为最隆重。在北部山区,甚至连古老的“花腰彝祭龙”仪式,也不知何年开始转为春节期间进行。在祭龙之外,彝族的踩高跷活动,同样包含“来年步步高”的意味。无疑,这些年节传统,都处处深受汉族春节的影响。因此,在石屏过年,无论在平地抑或山区,无论在汉族还是少数民族地区,爆竹声的节奏完全一致,到处洋溢的是一派浓重的喜庆氛围。

在我小时候的印象里,“大年三十”这个词,从来是被叫做“三十晚上”的,即便明明说的是白天的事,用词也多半是“三十晚上那天如何如何”,可见,这种表面上的文字错位,实际上意味着在石屏人眼里,过年是从三十晚上才真正开始,一年中没有任何日子的重要性超过大年三十。三十晚上比哪家年夜饭更丰盛,大年初一比哪家的炮仗放得早,这是惯例。

中国人过年,头等大事就是大吃大喝,通宵达旦,石屏人当然也不例外。过去所谓“年货”里,八成都是鸡鸭鱼肉酒这些与吃有关的东西,小屁孩们念念不忘的“新年到,真热闹,穿新衣,戴新帽”,不过是成年人任性吃喝之余的点缀而已。在石屏乡村,腊肉早已在腊月间就腌制完毕,大多数的人家甚至早就刻意种好青菜,专等过年前一周内采摘来“姑酸菜”,顺便作为“年菜”的主料。年菜往往在三十晚上制作完毕,班底就是青菜和年夜饭剩下的鸡鸭鱼肉,全部搅和在一起,捂在一口大瓮里,一直可以吃到正月十五甚至更久。这种技术含量不高的混合菜,充满着厚重的农业社会意味,在心理上暗示着这家人已经富足到从去年到今年都衣食无忧。

和江南地区一样,石屏人的年夜饭不但隆重,而且差不多每道菜都被赋予某种含义。类似“年年有鱼”这类的通用谱系自不必说,异龙湖里有的是鱼,每家的餐桌上一定不会少了绝味“八面煎鱼”。就算是一些本地普通的菜比如“莴笋”(在石屏被称为“旺笋),也有说法,一道“酸辣旺笋”,吃了表示来年财旺。再比如石屏特有的水芹菜,“勤”的指代也是很明显的,这道菜经常被强行夹进小孩的碗里,大人再借机进行现场三观教育。随着时代变迁,杀年猪则已经是正在消失的传统。二十年前,我记得每年三十凌晨,总是被猪的声音叫醒,如同闹钟。但现在,杀猪早已专业化、科学化,“杀猪般的嚎叫声”已经渐行渐远很多年了。

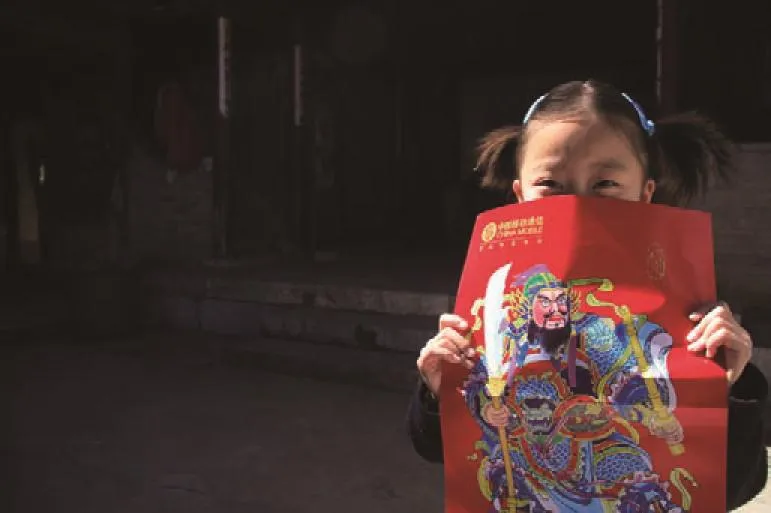

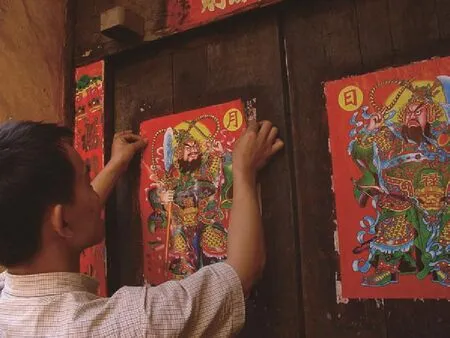

过年贴春联、对子是免不了的。石屏号称“文献名邦”,过去,无论城里乡村,每逢正月,写对联的老先生比比皆是,各种颜体欧体篆书,要什么可以给你写什么。很多对联内容都是老先生们即兴发挥,比如我还记得的“龙湖跃波黄金涌,乾阳风起好运来”,龙湖指异龙湖,乾阳指城北的大山,意蕴虽一般,但总比那些铺天盖地的“财源广进达三江”印刷体大路货,情感上来得更为亲切。贴门神也是必须的,乡村的门都是两扇,左边尉迟恭,右边秦叔宝,或者张飞关羽哼哈二将等等,不一而足。哪家的门上要是差了这几样鲜红的信物,这家人的境况委实很难去想象。

舞狮子、看花灯、游秀山、逛异龙湖等等这些,都是石屏人春节期间的传统标配。但这些通常发生在年初二以后。初一按惯例是不出门的,连地都不能扫,门前的炮仗灰更不能扫,都是初二以后的事情,有条件的人家大不了去山上扯松针来盖上,如同地毯。因此,可以见到凡人丁旺的人家,来来回回踩在一地的炮仗灰和松毛席上欢声笑语,春风满门。大年初二以后,才开始走亲串戚拜年,拜年给孩子红包,对方也反过来给更多,拜得越多,利润越高,七大姑八大姨合家其乐融融,想来这或许也是传统延续的动因之一吧!

年节的传统,总是繁琐而有趣的。时代变化太快,而传统难免令人回忆。如今,很多人感叹年味正在变淡,故乡正在沦陷。但在石屏乡村,过年的方式仍大致是几百年轮回的版本,即便参数有所变化,味道还是一样一样的。直到如今,那首过年的古老童谣我相信也还有很多人会记得:“三十晚上,大明月亮”……