唐朝比附制度研究

2015-07-19黄春燕

黄春燕

(中国社会科学院法学所,北京100720)

《唐律疏议》是目前我们所能探寻到的中国现存第一部内容完整的法典,不仅是中华法系的定鼎之作和杰出代表,而且在世界法制史上具有很高的声誉和地位。《唐律疏议》承前启后,前承曹魏“新律”以至北齐律、开皇律,后启宋、明、清各个朝代,在总结以往各个朝代立法经验及其司法实践的基础上,折中损益,使之系统化和周密化,故其立法比较审慎,内容比较周详,条目比较简明,成为以后历代刑律的蓝本。

任何时空的法律,都存在法律的有限性与案件的复杂性之间的矛盾。如何解决这一矛盾,唐朝在总结前朝比附滥用的教训后,关于比附的立法非常审慎。《唐律疏议》中的比附分为“断罪无正条”下的“举重明轻,举轻明重”(以下简称“轻重相举”)和列举式的“比附”。

一、《唐律疏议》中的“轻重相举”是比附吗?

《唐律疏议》中的“轻重相举”规定在《名例律》中的“断罪无正条”下,“轻重相举”与比附之间的关系,不能简单地说前者是比附或前者不是比附,因为“轻重相举”分为逻辑上的轻重和事理上的轻重,这两种情况与比附之间的关系不同。

(一)《唐律疏议》中的“轻重相举”

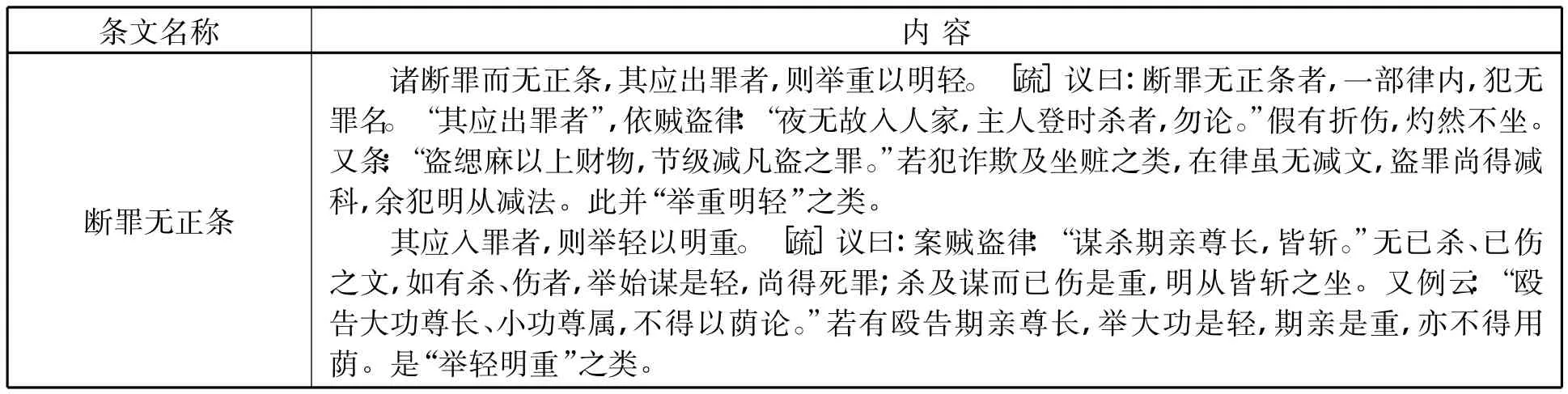

《唐律疏议·名例》中关于“轻重相举”的规定如下表:

条文名称内容断罪无正条诸断罪而无正条,其应出罪者,则举重以明轻。[疏]议曰:断罪无正条者,一部律内,犯无罪名。“其应出罪者”,依贼盗律:“夜无故入人家,主人登时杀者,勿论。”假有折伤,灼然不坐。又条:“盗缌麻以上财物,节级减凡盗之罪。”若犯诈欺及坐赃之类,在律虽无减文,盗罪尚得减科,余犯明从减法。此并“举重明轻”之类。其应入罪者,则举轻以明重。[疏]议曰:案贼盗律:“谋杀期亲尊长,皆斩。”无已杀、已伤之文,如有杀、伤者,举始谋是轻,尚得死罪;杀及谋而已伤是重,明从皆斩之坐。又例云:“殴告大功尊长、小功尊属,不得以荫论。”若有殴告期亲尊长,举大功是轻,期亲是重,亦不得用荫。是“举轻明重”之类。

可见,唐律中的“断罪无正条”不仅仅涉及到出罪和入罪的问题,还涉及到罪轻、罪重的问题。疏议在解释何为“举重以明轻”时,通过列举实例讲了两种情况:(1)关于出罪,既然一种比较重的行为不构成犯罪,那么一种轻于前者的行为理所当然也不构成犯罪,比如疏议中讲的,根据法律规定,“夜无故入人家,主人登时杀者”不构成犯罪,那么主人“假有折伤”的行为,当然也不构成犯罪;(2)关于减轻处罚,即一种较重的犯罪行为在某种情况下能够减轻处罚,那么相对于前者的一种较轻的犯罪行为在相同情况下,也应该减轻处罚,这同样也是“举重以明轻”的内容,如疏议中所讲,法律明文规定,“盗缌麻以上财物,节级减凡盗之罪”,若诈欺缌麻以上财物,法律虽然没有明文规定,但可以比附“盗缌麻以上财物,节级减凡盗之罪”的规定,进行“节级减凡诈欺之罪。”因此,关于“举重以明轻”,不仅涉及到出罪的问题,还涉及到罪轻的问题。疏议在解释何为“举轻以明重”时,通过列举实例讲了两种情况:(1)关于入罪,即一种较轻的行为属于犯罪行为,那么重于前者的行为理所当然属于犯罪,比如疏议中所讲,根据法律规定,“谋杀期亲尊长,皆斩”,仅仅是谋杀,只是在犯罪预备阶段没有造成任何后果,“皆斩”,那么犯罪既遂阶段,造成了死亡或伤害的后果,当然更应该“皆斩”;(2)关于加重处罚。比如法律规定,“殴告大功尊长、小功尊属,不得以荫论”,那么“若有殴告期亲尊长,举大功是轻,期亲是重,亦不得用荫”。因此,“举轻明重”,不仅包括入罪的问题,还包括加重处罚的问题。关于唐朝的“轻重相举”的规定,钱大群先生总结的非常到位,“关于唐律中规定的这种类推,既可以推为有罪、罪重加以处罚,也可以推为无罪、罪轻而予以释放或减轻处罚。”①钱大群,夏锦文:《唐律与中国现行刑法比较论》,江苏人民出版社1991年版,第23页。

(二)“轻重相举”与比附之间的关系

唐律中的“断罪无正条”下规定的是“轻重相举”,并未直言比附,“比附”一词未出现在“断罪无正条”中,而在《唐律疏议》中,“比附”一词俨然成为一个法律术语,散见于《名例律》、《贼盗》、《杂律》和《断狱》篇中,共有6例。“轻重相举”和比附的适用前提都是“断罪无正条”,那么,二者的关系如何?清末修律大臣沈家本先生认为,“轻重相举”不是比附,与比附的宗旨“遂不同矣”。轻重相举乃“用律之例,而非为比附加减之用也。观《疏议》所言,其重其轻皆于本门中举之,而非取他律以相比附,故或轻或重仍不越夫本律之范围。其应出者,重者且然,轻者更无论矣。其应入者,轻者且然,重者更无论矣。”②[清]沈家本:《断罪无正条》,载沈家本:《历代刑法考》(第四册),邓经元、骈宇骞点校,中华书局1985年版,第1813-1814页。而日本学者仁井田陞先生持“轻重相举属于比附”的观点,认为“《唐律》关于法律的适用,也在某种程度上有容许类推解释的规定,《名例律》“断罪无正条”下的轻重相举即属之”。③[日]仁井田陞:《中国法制史研究·刑法》,东京大学出版社1981年版,第188页。转引自黄源盛:《唐律轻重相举的法理及其运用》,收入氏著:《汉唐法制与儒家传统》,台北:元照出版社2009年版,第322页。

笔者认为,轻重相举与比附之间不是简单的“前者不是后者”或者“前者属于后者”的关系,而是二者的外延不完全相同,但有重合的部分。唐律“断罪无正条”下的轻重相举有两种表现形态:逻辑上的轻重和事理上的轻重,前者属于当然解释,后者属于比附。前者比如,唐律对“轻重相举”的疏文中提到的两个非常典型的案例:“夜无故入人家,主人登时杀者”不构成犯罪,那么对于主人“假有折伤”的行为,当然也不构成犯罪;“谋杀期亲尊长,皆斩”,仅仅是对处在犯罪预备阶段的谋杀都“皆斩”,那么如果犯罪处于犯罪既遂阶段,且有死亡或伤害的后果,当然更应该“皆斩”,这属于当然解释。以上两个案例中的行为与相关法律所设定行为的轻重之间容易把握,因为二者之间的轻重是逻辑上的轻重。沈家本先生认为,“其应出者,重者且然,轻者更无论矣;其应入者,轻者且然,重者更无论矣”。④[清]沈家本:《断罪无正条》,载沈家本:《历代刑法考》(第四册),邓经元、骈宇骞点校,中华书局1985版,第1813-1814页。不错,对于具有逻辑上轻重关系的行为而言的确是这样的,但是,在司法实践中,“轻重相举”在很多情况下,并不像“谋杀”、“已杀”轻重之间具有这种包含关系,孰轻孰重容易判断,对于不具有这种包含关系,而是一种相似关系,两种行为之间孰轻孰重往往不好把握;⑤钱大群先生认为,“唐律中的类推,要求在所举得相类成例与待处理的案犯间,具有鲜明的可推断的类差,以此来限制类推的滥用。但是,一旦使用起来,二者之间到底是否可以类比,则法律无详细的规定。所以,司法实践与律条精神势必脱节,是可想而知的。”参见钱大群、夏锦文:《唐律与中国现行刑法比较论》,江苏人民出版社1991年版,第23页。轻重相举的另一种表现形态是事理上的轻重,问题案件中的行为与相关法律所设定行为之间的轻重不好把握,因为二者之间并不是“谋杀”与“谋杀且致伤或致死”这样逻辑上的轻重,而是两种相似但轻重不同的行为,孰轻孰重难以把握,对于相似关系的把握,涉及到的是比附的问题,在裁断案件的过程中是一个比附思维的过程。因此,对于轻重相举的两种表现形态,逻辑上的轻重和事理上的轻重,前者是当然解释,后者属于比附。因此,唐律“轻重相举”的规定并不仅仅是当然解释或者仅仅是比附的问题,而是应该根据法律具体案件具体分析。①关 于唐律“轻重相举”的规定,当代刑法学家陈兴良先生认为,“对于《唐律》轻重相举的规定,既不能一概斥为比附,也不能一概称为罪刑法定主义所容许的当然解释。”参见陈兴良:《罪刑法定原则的本土转换》,载《法学》,2010年第1期。

二、《唐律疏议》中列举式的比附

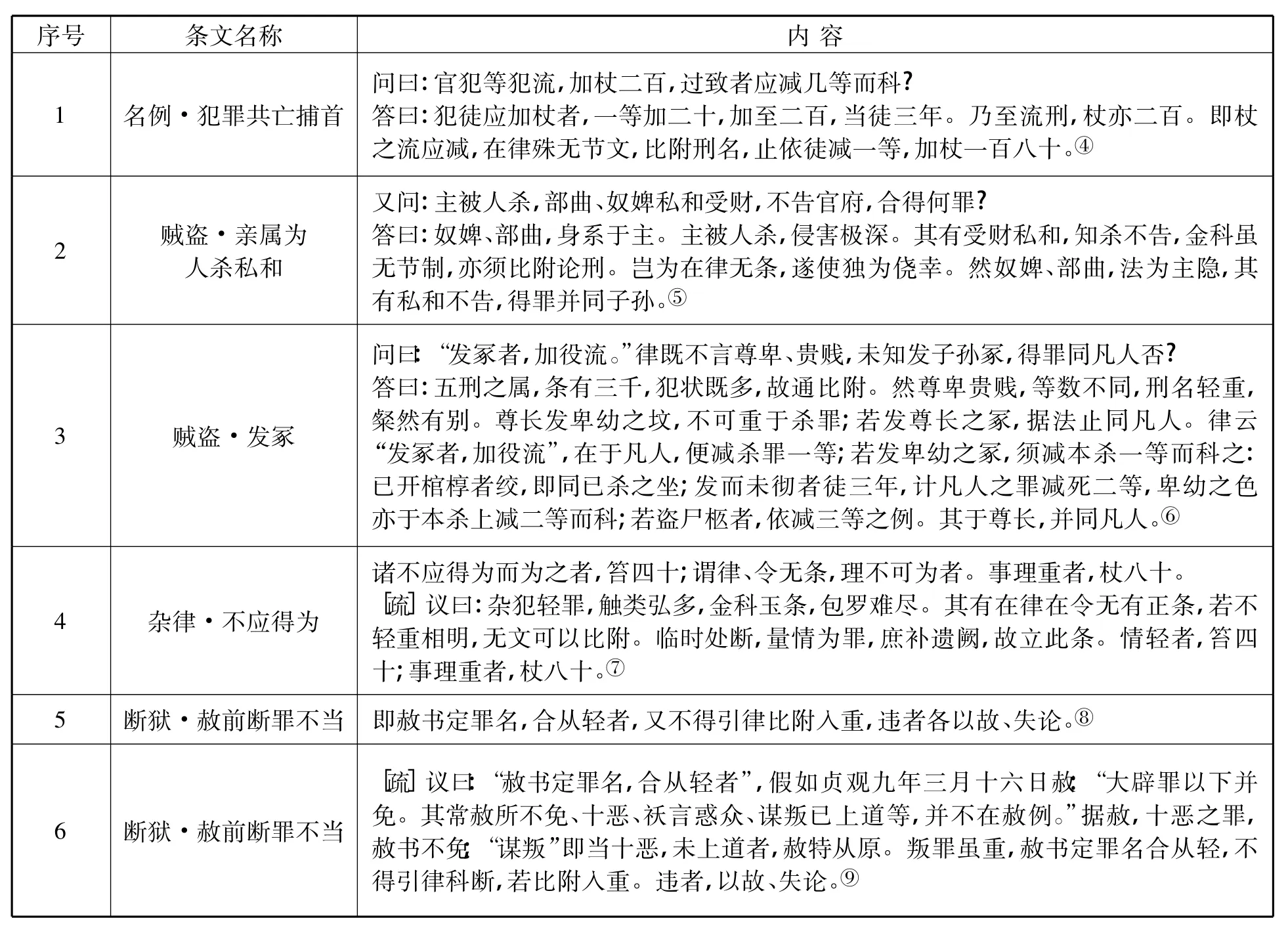

《唐律疏议》中除了“轻重相举”的规定涉及到比附的问题,另外还有列举式的比附。在《唐律疏议》中,“比”与“附”结合为一个特定的法律术语。在唐朝以前的史籍中,有“比”与“附”并存的记载,如“傅所当比律、令以闻”②《汉书·刑法志》。,“所欲活则傅生议,所欲死则予死比”③《汉书·刑法志》。,从词义上看,前面两例中“傅”与“附”相通,因此,“比”与“附”两者连用结合成一个法律术语是很自然的事情。《唐律疏议》共有六例关于比附的记载,具体见下表:

④《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第118页。⑤《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第362页。⑥《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第384-385页。⑦《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第561页。⑧《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第608页。⑨《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第609页。

如上表,《唐律疏议》中共有6例比附,只有1例出现在律典的正文中,即第5例,另外5例出现在律疏中,分别是1-3例的问答和第4、6例的疏议中①此处采用钱大群先生的观点,“疏”文包括“议”和“问答”两种内容。参见钱大群:《〈唐律疏议〉结构及书名辨析》,载《历史研究》2000年第4期。。具体分析如下:

第1例是关于量刑的比附。《唐律疏议》承用隋朝《开皇律》中所确立的五刑即笞、杖、徒、流、死五种刑罚,作为基本的法定刑。其中,杖刑共分五等,从杖六十到杖一百,以十杖为量刑幅度;徒刑也是共分五等,从徒一年到徒三年,以半年为量刑幅度。根据法律规定,徒罪加杖,杖刑的基本刑是杖一百,以二十杖为量刑幅度,徒一年加杖一百二十,徒一年半加杖一百四十……徒三年加杖二百。流刑时,则是加杖二百,这里的杖刑是唯一的,不存在任何量刑幅度的问题。官犯等贱民犯流刑时,应该加杖二百,疏议曰:“‘其应加杖’,假有官户、奴婢犯流而为过致资给,捉获官户、奴婢等,流罪加杖二百,过致资给者并依杖二百罪减之,不从流减。其罪人本合收赎,过致资给者亦依赎法,不以官当加杖、配役。”②《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第118页。可见,关于“过致者”,法律规定应该减轻处罚,但是如何减轻,并没有作出明确说明,没有规定“过致者”杖刑具体的减等幅度。在问答中,给出了比附量刑的处理方法,即减等处罚的幅度比附加等处罚的幅度,也以二十为量刑单位,因此本犯流罪是加杖二百,过致者减一等为杖一百八十。由上可见,此处的比附是关于量刑的比附,即“加杖之流”的减刑幅度比附杖刑加等处罚的幅度。

第2、3例都涉及到以下两个问题:第一,适用比附的原因 ,无论是第2例的“金科虽无节制,亦须比附论刑。岂为在律无条,遂使独为侥幸”,还是第3例的“五刑之属,条有三千,犯状既多,故通比附”,都是在强调法律的有限性与案件的复杂性之间的矛盾,而比附方法的采用正是为了解决这一矛盾;第二,都涉及到身份的比附问题。在第2例中,法律规定了“亲属为人杀私和”如何处罚,但是并没有规定“主被人杀,部曲、奴婢私和受财,不告官府”如何处罚。“奴婢、部曲,身系于主”,奴婢、部曲与主人之间的尊卑关系类似于子孙与家长之间的尊卑关系,其身份可以拟制等同于子孙,因此,可以比附子孙进行处罚,此处比附的原因是身份的类似性;在第三例“发冢”的情况下,同样涉及到身份的比附问题。

第4例比附出现在《杂律·不应得为》中,从对“不应得为”的疏文中,我们可以管窥以下两点:第一,“轻重相举”与比附之间的关系。“其有在律在令无有正条,若不轻重相明,无文可以比附”,在此,“轻重相举”与比附的逻辑关系一语道破,即前者是后者的一种表现形式,当断罪无正条时,而且案件中的行为与法律规定中的行为不能轻重相明时,就是“无文可以比附”;第二,比附与“不应得为”之间的关系,因为《杂律》篇的地位决定了问题案件在法无正文时,“不应得为”并不是司法者的第一位的选择,只有在比附裁断不合理的情况下,才会选择这一概括性禁律,不应得为“庶补遗阙”,当然只是适用于轻罪。

第5例比附出现在《断狱》篇的“赦前断罪不当”的正文中,意思是如果朝廷赦令对一些犯罪行为从轻处罚,则不能再比照律文对行为人进行重罪处罚。

第6例比附则是出现在第5例的疏文中,以“谋叛”为例说明比附如何理解。根据法律规定,“诸谋叛者,绞。已上道者,皆斩。谓协同谋计乃坐,被驱率者非。余条被驱率者,准此,”对此处的疏文为“谋叛者,谓欲背国投伪,始谋未行事发者,首处绞,从者流。已上道者,不限首从,皆斩……”,对于“谋叛已上道者”,属于“常赦所不原”,而对于“谋叛未上道者”,考虑到其危害性相对较小,并非“常赦所不原”。如果赦令对谋叛(未上道)这一罪行决定从轻处罚,则不能引用律文予以处断,也不得比照适用律文给予行为人重罪处断。需要注意的是,第6例比附作为第5例比附的疏文,前者将后者“引律比附”明确界定为包括“引律科断”与“比附入重”两种情形。

综上,以上《唐律疏议》中涉及到6例列举式的比附,其中第1例涉及到比附量刑的问题,比附的对象是量刑的规律,第2、3、4例涉及到比附定罪的问题,第5、6例涉及到比附量刑与赦令之间的关系问题。

三、唐朝比附适用的审慎

关于唐律,还有一个非常重要的问题不能回避,即后世所讲的唐朝的比附适用非常审慎,究竟体现在哪里?唐朝在总结前朝比附滥用的教训后,关于比附的立法非常审慎。《唐律疏议》关于比附的适用条件规定得非常周密和严格,有效地约束了司法官比附裁断案件的恣意性。

第一,比附适用的前提要件:断罪无正条。唐朝关于比附的规定包括“轻重相举”和列举式的比附两种情形,都是强调必须在“法无正条”的前提下才能适用比附。“轻重相举”规定在“断罪无正条”下,疏议对其解释为:“断罪无正条者,一部律内,犯无罪名”①《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第145页。;关于列举式的比附,我们亦从相关律文与疏文中看到,也必须在“法无正条”的前提下进行,比如,“……在律殊无节文,比附刑名……”②《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第118页。,“……金科虽无节制,亦须比附论刑。岂为在律无条,遂使独为侥幸……”③《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第362页。,“……五刑之属,条有三千,犯状既多,故通比附……”④《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第384-385页。。《宋刑统》关于比附的规定当然包括关于比附的适用条件,完全继承了《唐律疏议》的内容。另外,在唐、宋时期,君主关于比附的敕令也是强调“法无正条”,比如,《宋刑统》“断狱律”记载的唐长兴二年八月十一日敕节文:“律、格及后敕内,并无正条,即比附定刑。”⑤《宋刑统》,薛梅卿点校,法律出版社1999年版,第551页宋代的《庆元条法事类》“断狱敕”中规定:“诸断罪无正条者,比附定刑,虑不中者,奏裁。”⑥《庆元条法事类》,卷七十三,戴建国点校,收入《中国珍惜法律典籍续编》(第一册),黑龙江人民出版社2002年版,第741页。

第二,比附适用的实质要件:事类相同,即具体案件中的行为与相关法律所拟制的行为属于相同性质的犯罪。如前文所述,“断罪无正条”下的轻重相举分为逻辑上的轻重和事理上的轻重,其中事理上的轻重属于比附,只有在事理相类或相同的情况下,才能比较待判行为与法律所拟制行为之间的轻重;而我们从列举式的几例比附中,亦能管窥比附适用必须具备事理上的相似性,比如,法律规定了“亲属为人杀私和”如何处罚,但是并没有规定“主被人杀,部曲、奴婢私和受财,不告官府”如何处罚。“奴婢、部曲,身系于主”,奴婢、部曲与主人之间的尊卑关系类似于子孙与家长之间的尊卑关系,其身份可以拟制等同于子孙,因此,“得罪并同子孙”⑦《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第362页。,可以比附子孙进行处罚,此处比附的原因是身份的类似性,具有事理上的相似性。为了规范比附的运用范围,防止实践中司法官的擅断,必须比照事类相同的法律。

第三,程序要件。《唐律疏议》关于比附的规定,无论是“轻重相举”还是列举式的比附,都没有直言程序上的要求。但是,《唐律疏议·断狱》篇规定了“断罪应言上待报而辄自决断”条,“言上”与“待报”是判决上报审核与等待批准执行的司法程序,惩治的是司法官刑罚判决与执行超越权限的犯罪,这一规定实际上对比附的运用具有程序上的约束。为了更好地了解唐朝审转制度的严格,现将律条照录如下:“诸断罪应言上而不言上,应待报而不待报,辄自决断者,各减故失三等。”疏议曰:“依狱官令:‘杖罪以下,县决之。徒以上,县断定,送州府审讫,徒罪及流应决杖,笞若应赎者,即决配征赎。其大理寺及京兆、河南府断徒及官人罪,并后有雪减,并申省,省司覆审无失,速即下知;如有不当者,随事校正。若大理寺及诸州断流以上,若除、免、官当者,皆连写案状申省。大理寺及京兆、河南府即封案送,若驾行幸,即准诸州例,案覆理尽申奏。’若不依此令,是‘应言上而不言上’;其有事申上,合待报而不待报,辄自决断者:‘各减故、失三等’,谓故不申上、故不待报者,于所断之罪减三等;若失不申上、失不待报者,于职制律‘公事失’上各减三等。即死罪不待报,辄自决之,依下文流二千里。”⑧《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第603页。由此可见,在唐朝,关于刑罚判决的行使权和批准权,地方与中央有严密的分工,行使的权限不同。此条疏文中所引的《狱官令》的内容反映了其基本程序:(1)县有权判决执行杖罪以下的刑罚;(2)县一级判决的徒刑以及以“加杖”和赎铜形式执行的流刑,州有权审批执行;(3)大理寺及京兆、河南两府作出的徒刑判决和对官员的判决,以及对这些判决的平反、减等,尚书省的刑部可以审核批准;(4)各州及大理寺所作的流刑以上的判决及涉及官吏除名、免官、官当的判决要报刑部先审核,后奏皇帝批准;(5)刑部把各州的死刑案件转大理寺复核,再奏报皇帝批准。①参见钱大群:《唐律疏义新注》(下册),南京师范大学出版社2007年版,第983页。可见,唐律关于比附的规定虽然没有直言程序上的要求,但是《断狱》篇中的“断罪应言上待报而辄自决断”条对比附的运用实际上具有严格的程序上约束力,从而限制了司法官比附裁断的恣意性。

明、清时期关于比附的规定更加完善,直接规定了比附适用的程序要件。《大明律》对比附的程序要件规定为,“应加应减,定拟罪名,转达刑部,议定奏闻”②《大明律》,怀效锋点校,法律出版社1999年版,第23页。;《大清律例》对比附的程序要件规定为,“应加、应减,定拟罪名,(申该上司)议定奏闻”,其条例的规定为“其律例无可引用援引别条比附者,刑部会同三法司共同议定罪名,于疏内声明‘律无正条,今比照某律、某例科断,或比照某律、某例加一等、减一等’详细奏明,恭候谕旨遵行”③《大清律例》,郑秦、田涛点校,法律出版社1999年版,第127-128页。;可见,在明、清律关于比附的规定中,直接明确了程序上的要求:第一,逐级上报审核;第二,提交君主批准。关于逐级上报审核,当然与中央集权下的审转制度有关,但是比审转制度更加严格,因为关于比附案件的审转直达君主,最后由君主决定。关于审转制度,郑秦先生称之为“逐级审核复审制”,是指司法审判的一种程序,下级审判机关将经手案件或不属于自己有权判决的案件主动详报上级复审(不问当事人是否上诉),并层层转报,直到有权作出判决的审级批准后才算终审。④郑秦:《清代州县审判试析》,载氏著:《清代法律制度研究》,中国大学出版社2000年版,第130页。在我国古代,案件可大致分为“户婚田土细故”和“命盗”两种情况,前者往往为笞杖案件,一般由州县作出终审判决并执行,后者往往是“徒流”以上案件,需要逐级上报复审,直抵刑部,有些案件还需要皇帝御准。

第四,比附适用的责任要件。唐律在《断狱》篇规定了出入人罪,包括故意或过失出人罪和故意或过失入人罪,前者表现为故意或过失将有罪的人判为无罪、将重罪判为轻罪,主观上是故意或过失;后者表现为故意或过失将无罪的人判为有罪、将轻罪判为重罪的情形。如果在司法实践中滥用比附,则会造成出入人罪的情形发生,司法官就将以出入人罪论处。例如,《断狱律》中“诸制敕断罪,临时处分,不为永格者,不得引为后比。若辄引,致罪有出入者,以故失论”⑤《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第603页。,“赦书定罪名合从轻,不得引律科断,若比附入重。违者,以故、失论。”⑥《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第609页。

第五,唐律对比附的适用具有一种整体上的约束力。在研读《唐律疏议》和一些案例时,笔者发现,司法官在选择适用案件的法条时,表面上看适用的法条是单一的,但是单一的法条并不是孤立存在的,不同法条之间有互相补充、互相限制的一面,也就是说在裁断案件时,需要把握律典的整体性对司法官选择法律依据的约束力。司法官在运用比附裁断案件时,亦不能忽视律典的其它条文对比附适用的限制,比如:《唐律疏议》中“勿论”、“不坐”等去罪化的规定以及“不应得为”等对比附适用范围的限制。唐律通过“不坐”、“勿论”限制比附的适用范围,防止比附的滥用。在《唐律疏议》中,常可见“不坐”、“勿论”字眼来标明行为的去罪化,比如在《名例律》中,“在父母丧生子者,皆谓二十七月内而怀胎者。若父母未亡以前而怀胎,虽于服内而生子者,不坐”⑦《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第63页。;“八十九犯死罪,九十事发,并入‘勿论’之色”⑧《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第93页。;“在官犯罪,去官事发;或事发去官:犯公罪流以下各勿论”⑨《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第47页。,等等。在阅读《唐律疏议》的过程中,笔者发现,不仅《名例律》,而且另外的11篇都有关于“不坐”或“勿论”的规定。当然,以现代刑法的视角审视,这种“不坐”、“勿论”提示性的去罪化规定,似乎是不可思议。但是,笔者认为,其存在具有一定的意义,这对于司法官的自由裁量权具有一定的限制,可以提醒司法官,在比附适用的案件中,一定注意“不坐”或“勿论”的一些规定,从而限制了比附的适用范围,在一定程度上避免了比附的滥用。

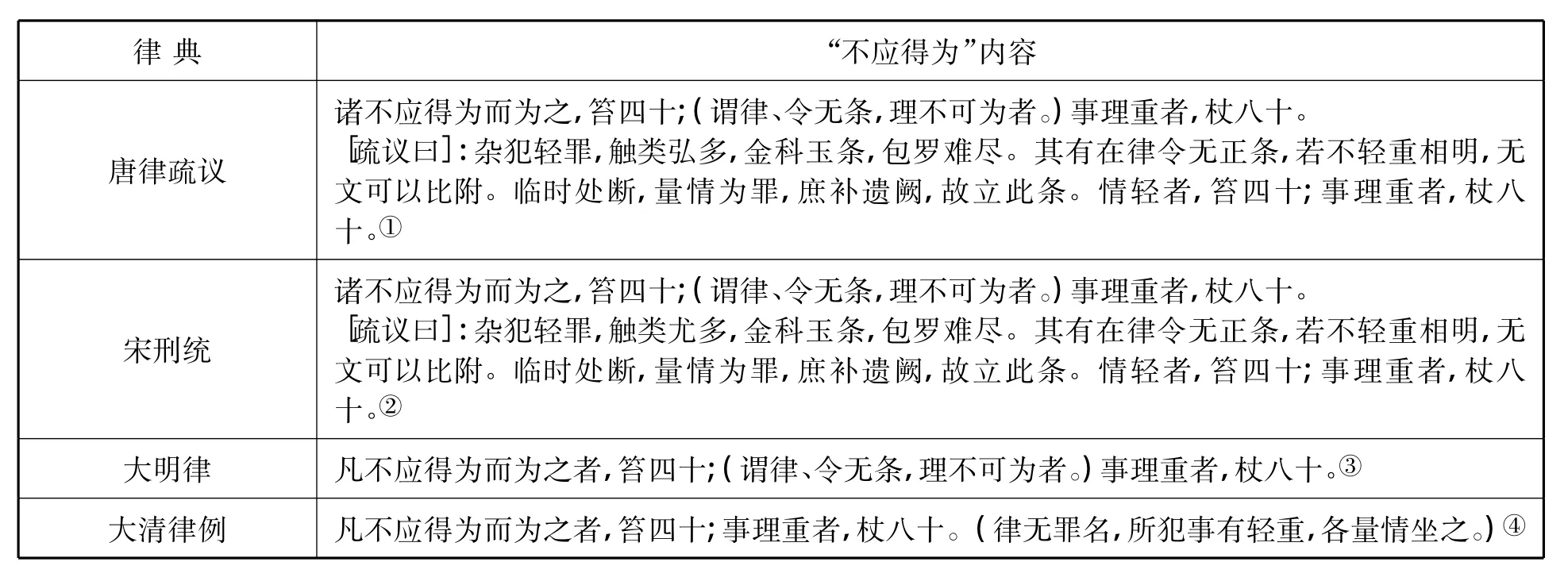

另外,也要注意“不应得为”的规定对比附运用的限制,关于此条在传世律典中的演变,如下表所示:

①《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第561页。②《宋刑统》,薛梅卿点校,法律出版社1999年版,第507页。③《大明律》,怀效锋点校,法律出版社1999年版,第205页。④《大清律例》,郑秦、田涛点校,法律出版社1999年版,第540页。

从条文内容上看,“不应得为”的规定在传统律典中属于相当稳定的律条,关于此条,《宋刑统》完全承继了《唐律疏议》中的内容,明、清律只是将唐、宋律中的疏文删去,律文的内容完全承继,在采取律例合编的清律中,此条未加入任何条例。根据《唐律疏议》关于此条的疏议,我们可以得知制定“不应得为”的目的所在,即“杂犯轻罪,触类弘多,金科玉条,包罗难尽。其有在律令无正条,若不轻重相明,无文可以比附。临时处断,量情为罪,庶补遗阙,故立此条⑤《宋刑统》,薛梅卿点校,法律出版社1999年版,第507页。”。可见,“不应得为”针对的是轻罪,而且无法运用比附的方式进行裁断,如清代律学家沈之奇所言,“律于重大罪犯,莫不详备,而细小事理,不能穷尽人情,各立一法,恐因律无正条而附会臆断,轻则纵奸,重则伤和,致有太过、不及,故补此不应得为一律。或笞,或杖,随事酌定,不得妄为轻重,此律意也。”⑥[清]沈之奇:《大清律辑注》(下),怀效锋、李俊点校,法律出版社2000年版,第951页。“不应得为”与比附都是在法无正条的前提下适用,司法实践中会出现法条竞合的情况,根据《唐律疏议》中疏议的内容和清代律学者沈之奇的注释,显然“不应得为”与比附的适用是有位阶的,比附是优先适用的,只有在比附裁断不合理的时候才会适用“不应得为”,即“恐因律无正条而附会臆断,轻则纵奸,重则伤和,致有太过、不及”的情况时,才适用“不应得为”律。另外,我们亦可从“断罪无正条”和“不应得为”在律典中所处的地位得知二者的适用位阶,前者处于名例律中,后者处于杂律中,因此,在“法无正条”时,杂律的地位决定了“不应得为”并非是司法者第一位的选择。在“不应得为”律中,规定了两种程度不同的刑罚,司法者根据情理的轻重,选择给予笞四十或杖八十的刑罚。如何判断情理的轻重,这赋予了司法官在犯罪构成以及量刑上一定程度的裁量权⑦关于“不应得为”律,清代学者薛允升提出了自己的担心:“今则刑章日繁,无事不有用条例,而犹有贪其简便,引用此律者,其陷人岂不更多乎。”参见[清]薛允升:《唐明律合编》,怀效锋、李鸣点校,法律出版社,第731页。,因此,“不应得为”律并不符合构成要件明确性的要求,但是,在传统律典中,具有不可或缺的功能和作用,与比附之间存在着内在的逻辑关系,在某种程度上限制了比附的滥用。比如,《唐律疏议》中,在有些律文的疏议部分,直言“律既不制罪名,宜依‘不应为’之法”①《唐律疏议》中的《户婚》中的“养杂户为子孙”条规定:诸养杂户男为子孙者,徒一年半;养女,杖一百。官户,各加一等。与者,亦如之。【疏】议曰:杂户者,前代犯罪没官,散配诸司驱使,亦附州县户贯,赋役不同白丁。若有百姓养杂户男为子孙者,徒一年半;养女者,杖一百。养官户者,各加一等。官户亦是配隶没官,唯属诸司,州县无贯。与者,各与养者同罪,故云“亦如之”。虽会赦,皆合改正。若当色自相养者,同百姓养子之法。杂户养官户,或官户养杂户,依户令:“杂户、官户皆当色为婚。”据此,即是别色准法不得相养。律既不制罪名,宜依“不应为”之法……若养部曲及奴为子孙者,杖一百。各还正之。无主及主自养者,听从良。【疏】议曰:良人养部曲及奴为子孙者,杖一百。“各还正之”,谓养杂户以下,虽会赦,皆正之,各从本色。……若养客女及婢为女者,从“不应为轻”法,笞四十。参见:《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第259-260页。、“律无正文,当‘不应为重’”②《唐律疏议》中的《户婚》中的“放部曲奴婢还压”条在对提问的回答中涉及到“不应为重”:又问:部曲娶良人女为妻,夫死服满之后,即合任情去住。其有欲去不放,或因压留为妾及更抑配与部曲及奴,各合得何罪?答曰:服满不放,律无正文,当“不应为重”,仍即任去。若元取当色为妇,未是良人,留充本色,准法无罪。若是良人女压留为妾,即是有所威逼,从“不应得为重”科。参见:《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第261-262页。、“律无罪条,犹当‘不应得为从重’”③《唐律疏议》中的《户婚》中的“违律为婚离正”条:诸违律为婚,当条称“离之”、“正之”者,虽会赦,犹离之、正之。定而未成,亦是。娉财不追;女家妄冒者,追还。【疏】议曰:“违律为婚”,谓依律不合作婚而故违者。“当条称离之”,谓上条“男家妄冒,或女家妄冒,离之”。又,“正之”者,谓上条“奴婢私嫁女与良人,仍正之”。虽会大赦,称“离之”者,犹离之,称“正之”者,犹正之。“定而未成,亦是”,假令杂户与良人为婚已定,监临之官娶所监临女未成,会赦之后,亦合离、正,故云“定而未成,亦是”。男家送财已讫,虽合离、正,其财不追。若女家妄冒,应离、正者,追财物,还男家。凡称“离之”、“正之”者,赦后皆合离、正。名例律云:“会赦,应改正,经责簿帐而不改正,各论如本犯律。”应离之辈,即是赦后须离,仍不离者,律无罪条,犹当“不应得为从重”,合杖八十。若判离不离,自从奸法。参见:《唐律疏议》,刘俊文点校,法律出版社1999年版,第295-296页。。因此,在律文④按照钱大群先生的观点,“疏”文包括“议”及“问答”两部分内容。参见钱大群:《唐律疏议结构及书名辨析》,载《历史研究》,2000年第4期,第115页。明确规定适用“不应得为”律的情况下,这实际上是对运用比附裁断案件的一种限制。

四、结语

《唐律疏议》中的“比附”并没有如同明、清律一样写入法律适用的基础条款,而是以列举的形式出现,散见于律典各篇中。但是,笔者依然认为,在唐朝,比附处理“犯罪无正条”的案件已经形成了通则性的认识。原因如下:第一,唐律中作为基础性法律适用规范的“断罪无正条”下的“轻重相举”分为逻辑上的轻重和事理上的轻重,如上文所讲,对于事理上轻重的比较,一定会涉及到比附适用的过程,也就是说,轻重相举中的案件有涉及到事理上的轻重就是比附适用,因此唐律中“断罪无正条”虽未出现“比附”一词,虽未直言比附,并不能说明比附在唐律中不是基础性法律适用规范。黄源盛先生指出,“《唐律》于‘断罪无正条’律内,虽未明言采‘比附’之制,但整部《律疏》,明显是以事类相似者比附科断。”⑤黄源盛:《唐律轻重相举的法理及其运用》,收入氏著:《汉唐法制与儒家传统》,台北:元照出版社2009年版,第307页。第二,从唐朝来自君主命令的敕、官员的上书或者唐人对相关古典经籍中的疏文中,我们可以管窥,在唐朝,运用比附处理“断罪无正条”的案件已成为一种通则性的认识。《宋刑统》“断狱律”记载的唐长兴二年八月十一日敕节文:“律、格及后敕内,并无正条,即比附定刑。”⑥《宋刑统》,薛梅卿点校,法律出版社1999年版,第551页。从此处作为皇帝命令的敕文可见,比附已经取代“轻重相举”成为“断罪无正条”案件的处理方式。另外,唐朝赵冬曦上书言及隋朝时比附的滥用,并建议当朝取消比附,“神龙初,上书曰:古律条目千余。隋时奸臣侮法,著律曰:‘律无正条者,出罪举重以明轻,入罪举轻以明重。’一辞而废条目数百。自是轻重沿爱憎,被罚者不知其然,使贾谊见之,恸哭必矣。夫法易知,则下不敢犯而远机阱,文义深,则吏乘便而朋附盛。律令格式,谓宜刊定科条,直书其事。其以准加减、比附量情及举轻以明重不应为之类,皆勿用,使愚夫愚妇相率而远罪,犯者虽贵必坐。律明则人信,法一则主尊。”⑦《新唐书·赵冬曦传》。如果当时关于比附的规定成为具文,在司法实践中很少运用,那么赵冬曦实在没有必要上书强调“律令格式,谓宜刊定科条,直书其事”,并进而请求删除比附。另外,我们还可以从唐人贾公彦对《周礼》中相关内容的疏文中管窥到,在唐朝,比附是处理“断罪无正条”案件的一种方式。《周礼·秋官司寇·大司寇》记载,“凡诸侯之狱讼,以邦典定之。凡卿大夫之狱讼,以邦法断之。凡庶民之狱讼,以邦成弊之。”①《十三经注疏·周礼注疏》,[汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏,北京大学出版社1999年版,第908页。关于“以邦成弊之”的“邦成”,贾公彦的疏文是这样解释的:“……先郑云‘邦成,谓若今时决事比也’者,此八者,皆是旧法成事品式。若今律,其有断事,皆依旧事断之,其无条,取比类以决之,故云决事比也。”②《十三经注疏·周礼注疏》,[汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏,北京大学出版社1999年版,第909页。此处的疏文带有时代的印记,反映了唐朝的一些法律思想,可见,在当时,运用比附解决“断罪无正条”案件已经成为当时通则性的认识。

《唐律疏议》中关于比附的规定被《宋刑统》承袭,同样分为“轻重相举”和列举形式的比附两种情形。关于《宋刑统》中的“轻重相举”③《宋刑统》,薛梅卿点校,法律出版社1999年版,第110-111页。,其律条正文和疏文与《唐律疏议》中的完全相同,所不同的是前者的“轻重相举”并不像后者一样收录在“断罪无正条”下,而是收录在“断罪本条别有制与例不同”条中。《唐律疏议》中的6例列举式的比附被《宋刑统》全部承袭。另外,宋代的《庆元条法事类》“断狱敕”中规定:“诸断罪无正条者,比附定刑,虑不中者,奏裁。”④《庆元条法事类》,卷七十三,戴建国点校,收入《中国珍稀法律典籍续编》(第一册),黑龙江人民出版社2002年版,第741页。由此可见,比附成为处理“断罪无正条”案件的基本的法律适用规范。

《大明律》关于比附的规定是在《名例律》的“断罪无正条”中,比附的立法模式不同于唐、宋律典,而是把唐、宋律典中“轻重相举”的规定、散见于律典各篇中以列举形式出现的比附、以及唐、宋时期有关比附的来自皇帝命令的“敕”⑤《宋刑统》“断狱律”记载的唐长兴二年八月十一日敕节文:“律、格及后敕内,并无正条,即比附定刑。”参见:《宋刑统》,薛梅卿点校,法律出版社1999年版,第551页;宋代的《庆元条法事类》“断狱敕”中规定:“诸断罪无正条者,比附定刑,虑不中者,奏裁。”参见:《庆元条法事类》,卷七十三,戴建国点校,收入《中国珍惜法律典籍续编》(第一册),黑龙江人民出版社2002年版,第741页。加以整合,进行抽象和归纳,使之成为一个基础性法律适用规范,从这个角度看,沈家本先生认为比附制度“定于明”⑥[清]沈家本:《断罪无正条》,载沈家本:《历代刑法考》(第四册),邓经元、骈宇骞点校,中华书局1985版,第1807页。,应该是正确的。从比附的立法模式看,《大明律》的规定比较概括全面,“凡律令该载不尽事理,若断罪而无正条者,引律比附。应加应减,定拟罪名,转达刑部,议定奏闻。若辄断决,致罪有出入者,以故失论。”⑦《大明律》,怀效锋点校,法律出版社1999年版,第23页。清朝的比附制度,基本上沿袭明朝,在律文中有稍许的改变,另外增加了一则条例,使之臻于严密。