热敏灸任督脉配合中药灌肠治疗慢性盆腔炎的临床观察*

2015-07-11彭君华陈鹏典于海波贝剑宏杨卓欣

彭君华,陈鹏典,王 玲,于海波,皮 敏,贝剑宏,杨卓欣

(1.深圳市中医院,广东 深圳518033;2.深圳市妇幼保健院,广东 深圳518028)

慢性盆腔炎是指女性内生殖器及周围结缔组织、盆腔腹膜炎症和黏连所引起的一系列临床症状,如下腹坠胀、月经紊乱、腰腹疼痛、白带增多等,病程较长且缠绵难愈,严重影响患者的身体健康和生活质量。目前,西药抗菌素治疗慢性盆腔炎远期效果不理想,容易产生耐药性和药物毒副作用,且易复发。笔者自2011年至2013 年运用热敏灸任督脉经穴结合中药灌肠治疗慢性盆腔炎取得了较好的临床疗效,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

研究中的60 例患者来自于广州中医药大学附属深圳市中医院,均符合慢性盆腔炎的诊断标准。按照随机对照原则将患者分为热敏灸任督脉结合中药灌肠治疗组(治疗组)30 例,单纯中药灌肠治疗组(对照组)30 例。治疗组中未婚20 例,已婚10 例,年龄最小20 岁,最大55 岁,病程最短5 月,最长6 年;对照组中未婚19 例,已婚11 例,年龄最小21 岁,最大53 岁,病程最短4 月,最长7 年。两组患者在婚否、年龄、病程方面差异无统计学意义(P >0.05)。

1.2 诊断标准[1]

①有或无急性盆腔炎的病史;②临床表现为下腹部坠痛和腰骶部酸痛,常在劳累和月经前后加重;③阴道分泌物异常;④子宫体压痛存在,子宫一侧或两侧触及条索状增厚或不活动包块;⑤B 超检查可探及异常回声、不规则暗区或子宫直肠陷窝可见积液。

1.3 排除标准

①妊娠或哺乳期妇女;②原发性痛经、子宫内膜异位症、子宫腺肌症、子宫肌瘤、盆腔炎急性期、结核性盆腔炎、盆腔静脉瘀血等其它妇科疾病;③合并有心血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病患者;④未能完成治疗、资料不全或疗效无法判定等影响疗效判定者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

热敏灸[2]取穴:关元、中极、腰俞、腰阳关。嘱患者侧卧位,医者在以上穴位上依次进行回旋、雀啄、来回以及温和灸,每次取前后各1 穴进行。首先行回旋灸2 min 以达温通局部气血,再予雀啄灸1 min 以增强穴位敏化,循经来回灸2 min 以达激发感传,最后予温和灸以发动传导、疏通经络。如有以下1 种以上(含1种)灸感反应则表明该穴已产生热敏化,如透热、扩热、传热、局部不热远端热、表面不热深部热、施灸局部或远离施灸局部产生酸、麻、胀、痛等非热感。灸至上述灸感消失即完成1 次热敏灸疗,一般约20 min。

中药灌肠药物组成:大血藤30 g,白花蛇舌草、败酱草、大青叶、当归、延胡索、桃仁各20 g,三棱、莪术、川芎、红花各15 g。水煎浓缩至100 ml,温度37 ~40℃,保留灌肠30 min,每晚睡前1 次,10 次为一疗程,月经期间暂停治疗,共治疗3 个疗程。

2.2 对照组

单纯采用治疗组中的中药灌肠治疗。

3 疗效观察

3.1 观察指标

3.1.1 中医症候评分 采用症状计分评估法,参考《中药新药临床研究指导原则》:子宫活动受限压痛,5分;输卵管呈条索状压痛,5 分;子宫一侧或双侧片状增厚、压痛,5 分;下腹腰部疼痛下坠,3 分;带下增多,1分;低热、疲乏,1 分;经期腹痛加重,1 分;病程每增加1 年加0.5 分。以上累积分在15 分以上者为重度,10 ~14 分者为中度,5 ~9 分者为轻度。

3.1.2 血液流变学指标 治疗前后观察全血粘度、血浆粘度、红细胞压积、血沉、血沉方程K 值等变化情况。

3.1.3 盆腔B 超 治疗前后观察盆腔B 超显示子宫增大、附件增粗、炎性包块大小及积液变化情况。

3.2 疗效标准

参照《中国盆腔炎症性疾病诊治策略》[3]和《中药新药临床研究指导原则》[4]中有关慢性盆腔炎的疗效标准。治愈:感觉临床症状和体征消失,妇科检查正常;显效:症状消失,妇科检查有显著改善;有效:感觉临床症状和局部体征减轻,妇科检查有好转;无效:症状和体征没有改变。

3.3 统计学方法

采用SPSS17.0 统计软件进行分析,两组患者治疗总有效率、B 超结果比较采用秩和检验,血液流变学、中医症候评分采用t 检验,P <0.05 为显著性差异。

3.4 结果

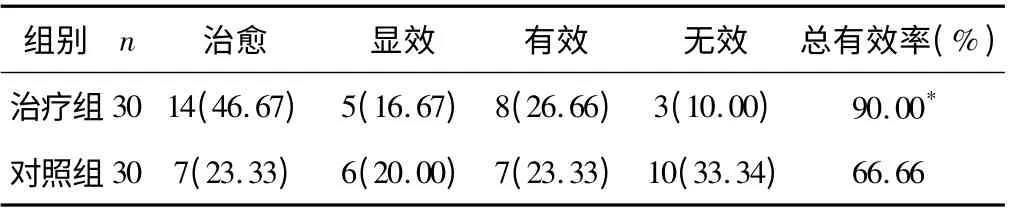

经3 个疗程治疗后,两组的血液流变学、B 超结果和中医症候评分与治疗前自身比较,均有显著性差异(P <0.01 或P <0.05)。治疗后两组组间比较,也有显著性差异(P <0.01 或P <0.05)。治疗组的总有效率为90%,对照组为66.66%,两组疗效比较,差异具有统计学意义(P <0.05)。以上结果说明热敏灸任督脉穴位联合中药灌肠治疗慢性盆腔炎的疗效优于单纯中药灌肠。见表1 ~表4。

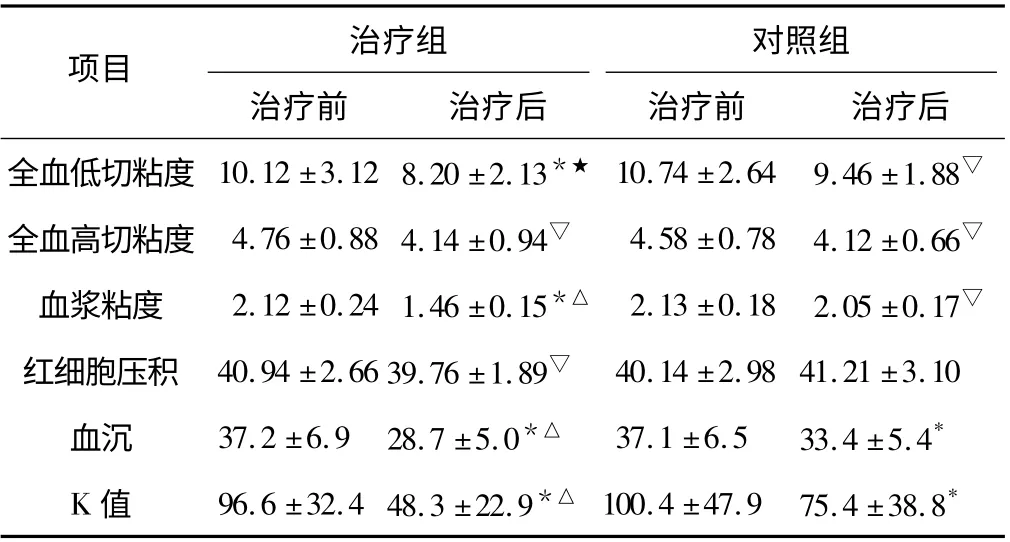

表2 两组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

表2 两组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

注:与治疗前比较,* P <0. 01,▽P <0. 05;与对照组比较,△P <0.01,★P <0.05。

治疗组 对照组治疗前 治疗后 治疗前 治疗后全血低切粘度 10.12±3.12 8.20±2.13*★ 10.74±2.64 9.46±1.88项目▽全血高切粘度 4.76±0.88 4.14±0.94▽ 4.58±0.78 4.12±0.66▽血浆粘度 2.12±0.24 1.46±0.15*△ 2.13±0.18 2.05±0.17▽红细胞压积 40.94±2.66 39.76±1.89▽ 40.14±2.98 41.21±3.10血沉 37.2±6.9 28.7±5.0*△ 37.1±6.5 33.4±5.4*K 值 96.6±32.4 48.3±22.9*△ 100.4±47.9 75.4±38.8*

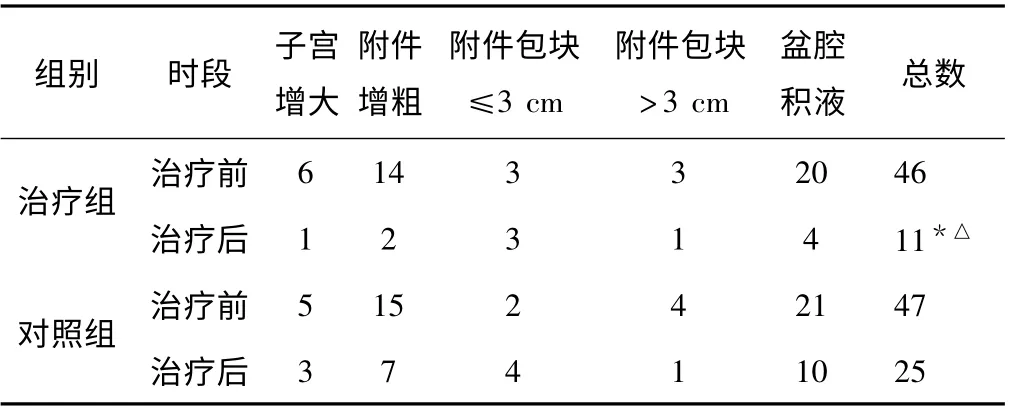

表3 两组治疗前后盆腔B 超比较 (例)

表4 两组疗效比较 例(%)

4 讨论

慢性盆腔炎为妇科常见而又不易治愈的疾病,一般认为其发病多因急性期治疗不彻底、流产、宫腔术后感染、性生活不洁等。祖国医学认为,主要是因经行产后患者出现胞络空虚、湿热互结于胞宫内引起局部气血运行不畅。随着女性未婚先孕、人工流产和现代生活习惯的改变,慢性盆腔炎的发病率逐年上升,已成为危害女性健康的一大社会公共卫生问题,单一的治疗很难达到理想的临床疗效。在本研究中,经中医症候评分、盆腔B 超、血液流变学等比较后发现,治疗组30例总有效率达90%,而对照组中30 例总有效率66.66%。综上数据所述,任督脉热敏灸配合中药灌肠治疗慢性盆腔炎,其总有效率以及患者临床症候改善程度均比单纯中药灌肠高,效果比单纯中药灌肠好。

从中医角度上看,慢性盆腔炎属于中医学中的“妇人腹痛”、“带下病”、“癥瘕”或“不孕”范畴,其病因病机多归咎于气滞血瘀、寒湿凝滞、湿热瘀互结、气虚血瘀等,简单概括为湿、热、瘀、虚,本虚标实,虚实夹杂。任督二脉均起于胞中,为肾所主。任脉为“阴脉之海”,从经脉循行上看,任脉“循腹里”,任脉之别“散于腹”,故艾灸任脉经穴可温补任脉之气血,使腹部气血畅通,湿瘀诸邪可温化去之。督脉为“阳脉之海”,主统督人体阳气,任脉与督脉经穴联合应用,取其前后穴位相对应,从阳引阴,从阴引阳,从而使阴阳平衡、水火共济。

热敏灸是江西中医学院陈日新教授团队所创立的新型艾灸法,是在传统艾灸的基础上,通过热敏化经穴施灸,激发经气感传,使“气至病所”,从而达到温化寒湿、温补阳气、活血通络的效应。本研究中,笔者通过局部选穴原则选取热敏灸任督脉的关元、中极、腰俞和腰阳关四穴,通过激发任督脉的经气感传,从而将灸感传至盆腔,将艾灸的效应发挥至最佳,从而消除慢性盆腔炎的基本病因如湿、热、瘀、虚诸邪。

中药保留灌肠法是一种传统的中医外治法。药物可通过直肠粘膜上皮细胞吸收,从而消除盆腔局部的炎症,发挥显著的疗效。本研究中,笔者根据慢性盆腔炎的“湿、热、瘀”等基本病因情况,选取了一系列具有典型“清热利湿、活血化瘀”中药进行保留灌肠,而结果也表明,中药保留灌肠可有效促进盆腔局部血液循环,加快渗出液的吸收,从而加快炎性产物的清除,发挥止痛、消炎、加快组织修复的效应。而任督脉热敏灸联合中药保留灌肠,两者可发挥协同作用,其疗效比单纯中药保留灌肠效果更佳。

综上所述,任督脉经穴热敏灸联合中药保留灌肠治疗慢性盆腔炎疗效显著,可有效发挥清热祛湿、活血通络的功效,可加快盆腔局部血液循环,促进炎症吸收和消退,两者联合比单纯中药灌肠效果更好,值得临床进一步的推广应用。

[1] 乐杰.妇产科学[M].北京:人民卫生出版社,2008:246-249

[2] 陈日新,陈明人,康明非. 热敏灸实用读本[M].4 版. 北京:人民卫生出版社,2012:58-60

[3] 刘朝晖,廖秦平.中国盆腔炎症性疾病诊治策略[M]. 北京:人民军医出版社,2009:32-34

[4] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002:252-253