岭南飞针手法单刺合谷对非洲裔加纳疟疾患者的疗效观察*

2015-07-11曾科学AtongArjok

曾科学,秦 敏,Atong Arjok

(1.广东省第二中医院,广东 广州510095;2.广州中医药大学第二临床医学院,广东 广州510120;3.Krole Bu Teaching Hospital,Ghana,West Africa)

近年来,因劳务输出、经商、旅游等因素,境外输入性疟疾病例迅速增多。广东口岸是全国最大的非洲人入境口岸之一,因此,广东省也成为国内疟疾流行较为严重的省份之一,流动人口剧增导致传染源扩散与积累,而在广东省非洲输入人口中,加纳排在第2 位[1]。西非加纳共和国长期处于贫穷落后的阶段,饮用水含氟高,各种传染病流行肆虐,其中疟疾是最常见、感染几率最大、造成危害最严重的传染病之一,非洲疟疾患者占全世界疟疾患者的85%以上,西非由于气候特殊、经济落后而成为疟疾发病的重灾区。因此无论在广东省内还是在加纳,疟疾的防控治疗一直都是重点。笔者作为国家第4 批援非医疗专家队至西非加纳共和国进行援外医疗工作,在克里布教学医院(Krole Bu Teaching Hospital)传统治疗科针灸治疗过程中发现合谷穴对疟疾治疗具有较好的效果,并与国内同时做了临床对比观察。现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

本研究选取来自西非加纳共和国克里布教学医院传统治疗科80 例及广东省第二中医院针灸科20 例的确诊为疟疾的非洲裔加纳患者。随机分为两组,其中针刺组50 例(含加纳40 例,广东10 例),男27 例,女23 例,年龄18 岁~49 岁,平均年龄(23.1 ±3.6)岁,平均病程(1.3 ±0.2)天;药物组50 例(含加纳40 例,广东10 例),男26 例,女24 例,年龄18 岁~47 岁,平均年龄(21.9 ±4.1)岁,平均病程(1.4 ±0.2)天。对比两组患者年龄、性别、病程等方面,差异无显著性意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照中华人民共和国国家标准《疟疾诊断标准及处理原则》及《实用内科学》[2]制定诊断标准:在疟疾传播季节曾在该病流行区有居住史,或者近期内曾有过输血史。症状出现周期性定时发作,大多表现为每天、隔天或者隔两天发作1 次。发作时症状表现为冷热交替、周身出汗、头身疼痛、乏力、贫血等。多次发作后可出现肝脾肿大。血涂片检查发现疟原虫无性体或原虫DNA-PCR 可作为确诊的金标准。

1.2.2 中医诊断标准 参照《中医内科学》疟疾典型发作的“正疟”诊断标准制定[3]:寒战壮热、休作有时。发病前呵欠乏力,继则寒战鼓颔,寒去后则内外皆热,头痛面赤,烦渴冷饮,然后全身大汗,热退身凉,神倦嗜卧。日作或间日而作。舌质红,舌苔薄白或黄腻,脉弦数或滑数。

1.3 纳入标准

所有病例有流行病学史、临床表现及实验室检查3 大要素,年龄在18 岁~50 岁之间的成人,意识清楚,中医辨证诊断属于“正疟”的病人,外周血查见疟原虫密度<150 ×109/L(红细胞的原虫感染率<5%),轻、中度贫血(Hb >50 g/L)。

1.4 排除标准

年龄在50 岁以上,18 岁以下者;合并有肝、肾、造血系统、内分泌系统等严重原发性疾病;精神障碍,意识障碍不能配合该治疗者;重症脑型病例出现昏迷的患者;虽符合纳入标准,但未按规定治疗、无法判定疗效、资料不全者。

2 方法

2.1 治疗方法

2.1.1 药物组 2006 年世界卫生组织(WHO)推荐青蒿琥酯作为成人疟疾的首选治疗选择,参照2010 年WHO《疟疾治疗指南第2 版》[4],根据加纳克里布教学医院治疗疟疾常规:药物使用注射用青蒿琥酯60 mg/支(广西桂林南药股份有限公司生产),加入所附的5%碳酸氢钠注射液1 ml,振摇2 ~3 min,待观察到药物完全溶解直至注射液变为澄清后,再用5%葡萄糖注射液(或0.9%生理盐水)5 ml 进行稀释,缓慢静注,每次60 mg,首次剂量后4、24、48 h 各重复注射1 次。6 天为一疗程。

2.1.2 针刺组 岭南飞针法是粤派针法的特色,以旋转方式刺入,准确、快速,痛感极微,作为一个完整的针法,飞针操作包括进针术、导气术和补泻术3 个步骤,飞针进针术融合了搓捻之法及快速旋转弹入之势,针刺手法以“气至而有效”,因此在穴位定位准确的基础上更应注重针刺手法,飞针导气术正是“气至病所”针刺操作手法的体现,强调了医者针刺时需关注针下“气”的运行,细致体会是否已达到“气至”,《医学入门》对飞法导气的操作要点进行了相关的记载,“以大指、次指捻针,连搓三下,如手颤之状……”。补泻术是进针得气后,采用手法调节运针强度(刺激量)、运针持续时间(作用时间)、捻针速度快慢(频率)及捻针角度大小(幅度)从而达到补泻的作用[5]。应用飞针操作手法针刺“合谷”穴,穴位取双侧,每日早晚各治疗1 次,6 天为1 个疗程。

2.2 疗效判定标准

参照《中华人民共和国传染病防治法》制定疗效标准[6],观察治疗前后患者的症状、体征以及血涂片检查,按4 级(痊愈、显效、有效、无效)评定两组患者的临床疗效。痊愈:患者经过治疗以后,自我感觉临床症状已经消失,经过外周血液涂片检查提示疟原虫已经转为阴性,追踪1 月未再出现疟原虫者;显效:自觉症状逐渐消失,外周血液涂片检查示疟原虫已转为阴性,但在追踪1 月后再次出现疟原虫者;有效:自觉临床症状明显减轻,但外周血液涂片检查提示疟原虫仍然为阳性,数量却比之前减少了1/2 以上;无效:患者自我感觉临床症状无明显缓解,甚至加重,外周血液涂片检查提示疟原虫仍为阳性,数量也无明显减少或反而增加。

2.3 统计学方法

统计方面应用SPSS17.1 统计软件对临床所得数据进行分析,计数资料采用卡方检验进行两两比较,计量资料应用均数±标准差(±s)表示,两个独立样本的均数比较应用t 检验,若P <0.05 则差异具有统计学意义。

3 结果

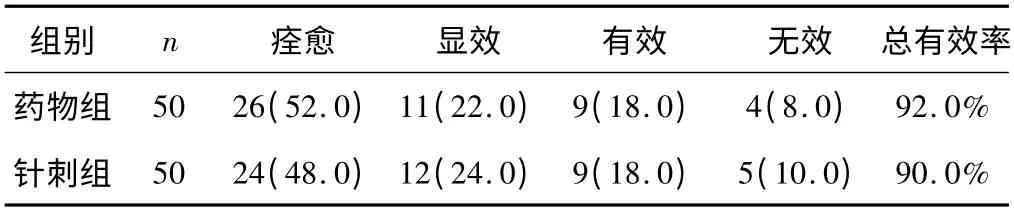

经治疗后对两组临床疗效进行比较,药物组的总有效率为92%,针刺组的总有效率为90%,两组对比P >0.05,无显著性差异,提示针刺治疗与抗疟药物治疗疗效相当。见表1。但药物组服药后出现副作用,其中消化道症状者42 例,占84%,主要为厌食、恶心、呕吐、腹泻等;神经系统症状者17 例,占34%,主要为头痛、头晕等;1 例出现短暂性复视。而针刺组无1 例出现副作用。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

4 讨论

疟疾早在《黄帝内经》中就有相关记载,如《疟论篇》、《刺论篇》等都论述了其发病的病因、发病时的症状和治疗方法[7]。该病发病主要是由于被蚊叮咬之后,人体感染疟原虫而导致,临床表现具有一定的症状特征,如间歇性寒战且寒战时寒热交替,定时反复发作,伴发高热和汗出。祖国医学认为,疟疾大多是由于外感疟邪、疫瘴湿毒疠气或风、寒、暑、湿等六淫之邪,导致正气受损,而邪气乘机侵入人体,伏于少阳半表半里之间所致。《医门法律·疟疾论》载:“外邪得以人而疟之,每伏藏于半表半里,人而与阴争则寒,出而与阳争则热。”故疟疾发时,多寒战高热,阴阳相搏矣。其因多在感受疟邪,舍于营气,伏藏于半表半里,随经络而内搏五脏,横连募原,盛虚更替,与卫气相集则引起发病,与卫气相离则病休。但由于病邪性质和深浅的不同以及患者自身体质的差异,临床症状也不尽相同。针刺治疗疟疾有良好的效果和悠久的历史,后世医家在《内经》的基础上对疟疾的针治方面论述颇多。国内对防治疟疾在临床观察和实验研究方面都作了部分工作,调查发现对疟疾针灸的研究仅可追溯到2007年,近8 年鲜有报道,且国外尚无相关文献。对疟疾的针灸治疗一般以多穴配合或多种疗法配合为主,以单穴治疗仅有经验穴“疟门”的相关报导,研究发现,针刺治疗疟疾的穴位达30 多个,而在临床使用中应用最多的穴位是大椎和陶道,其次为至阳、合谷、间使、后溪、内关、足三里、风池等。本研究以选取单穴“合谷”进行临床研究,因为在临床操作中大椎和陶道等在背部,针刺时需侧身或俯卧,操作时稍不便,而合谷在手部,操作容易,便于临床治疗,也利于被非洲裔患者接受。

合谷为手阳明大肠经之原穴,其记载首见于《灵枢·本输》:“合谷,在大指歧骨之间,为原”。取合谷一穴,妙在阴阳之交错而不相夺,五行之聚散而不相克,其主阴阳之互生。因肺与大肠相表里,故针刺合谷穴可以清肃肺热,阳明经多气多血,刺之可泻大肠实热,肺主表,大肠在内,故合谷祛内外之热,且疏风解表,并可沟通表里,为针刺退热之要穴[8]。《普济方·针灸门》载:“治身寒热疟病,心下烦满、气逆。穴合谷。”《黄帝内经素问集注》、《本草乘雅半·芷园素社痎疟论疏》也记载合谷穴刺入三分治疗疟疾;《针灸大成·刺疟论》记载为针三分,灸三壮。

飞针疗法属于《内经》“半刺”范畴,“半刺者,浅内而疾发针,无针伤肉,如拔毛状,以取皮气,此肺之应也”。在治疗过程中因针是靠腕力抖动、指力辅助及扶持而产生快速旋转的针体运动,故穿透力强,刺入体内迅速,在机体尚未作出神经反馈情况下以进针完成,因此痛感非常微小,而且由于医者飞针治疗时,针体产生空中飞行,手指不会接触,故而能有效地减少感染,为南派针灸特有的手法,在广东一带尤为盛行。

本研究结果表明,针刺组治疗效果与药物组相当,但是临床无明显副作用,此外,针刺合谷穴退热已有相关文献报道,因此其疗效可靠,具有良好的安全性,而且体表定位容易,便于学习,非洲当地医生可以快速掌握穴位定位,且无需脱去衣物,体位要求也简单,端坐位或仰卧位都可取穴,且操作得气感明显,患者会有酸、麻、胀的感觉,是一种简便、安全、有效、无副作用的治疗方法,有利于临床规范化推广。

[1] 林荣幸,潘波,阮彩文,等.2009 ~2012 年广东省输入性疟疾流行病学特点研究[J].热带医学杂志,2014,14(11):1509-1512

[2] 陈灏珠.实用内科学[M].10 版.北京:人民卫生出版社,1997:715

[3] 周仲瑛.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2003:338

[4] 朱江川.青蒿琥酯治疗儿童疟疾疗效观察[J].中国药物与临床,2012,12(10):1358-1360

[5] 苏敏芝,陈全新.陈氏飞针治疗颈椎病经验[J]. 中医研究,2012,25(1):58-60

[6] 林桂君,李杜非,鲁正荣.针灸佐治非洲儿童疟疾的临床疗效观察[J].辽宁中医杂志,2007,34(10):1457-1458

[7] 林桂君.针灸配合西药治疗非洲儿童疟疾的随机对照观察[J].中国针灸,2007,27(11):859-861

[8] 张林,李世兵,周晓英,等. 针刺曲池、合谷治疗外感发热(风热证)的临床疗效研究[J].针灸临床杂志,2015,31(1):4-7