针刺结筋病灶点治疗膝关节骨性关节炎的临床随机对照试验

2015-07-11胡幼平

刘 敏,陆 鹏,胡幼平△

(1.成都市成华区人民医院,四川 成都610051;2.成都中医药大学,四川 成都610075)

膝关节骨性关节炎(Knee Osteoarthritis,KOA),又称退行性膝骨关节病、增生性膝关节炎等,是一种好发于中老年人的慢性骨关节疾病。随着肥胖及人群预期寿命的延长,其发病率有明显增高的趋势[1]。据报道[2]:60 岁以上人群发病率为50%,而75 岁以上人群发病率为80%,最终致残率为53%。

目前西医对本病的治疗,临床上大多遵循美国风湿病学会(American Rheumatic Association,ARA)于2000 年制定的治疗指南及欧洲风湿病学会联盟(European League Against Rheumatis,EULAR)的治疗建议[3]:以药物治疗、非药物治疗及手术治疗为主。中医对本病的治疗仍是以对症治疗为主,其治疗主要基于两方面:一方面是从骨论治,另一方面是从经筋论治。近年来已有相关文献报道[4]:患者的疼痛症状和骨刺没有直接的关系,相反与膝关节周围的肌肉韧带等经筋组织有关。这给了我们新的启示:对KOA 的认识不能只停留于软骨及骨性改变,应从全面考虑,既要关注骨赘对本病的影响,也要关注关节周围软组织即经筋系统失衡的危害,在治疗上要提倡“筋骨并治”,通过矫正“伤筋”以“正骨”,恢复筋骨平衡。本研究以符合条件的膝关节骨性关节炎患者为主要研究对象,根据患者临床表现,采用经筋辨证,取膝周近端结筋病灶点进行针刺,并通以电针疏密波,取得了很好的疗效,现将研究结果报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

全部病例来自2013 年5 月~2014 年2 月成都市第一骨科医院康复科住院部和成都市慢性病医院针灸科住院部病人。在签署患者知情同意书并同意参加本研究后,根据纳入和排除标准,按照随机分配方案将患者纳入相应组别进行治疗。本研究共纳入病例60 例,治疗组与对照组各30 例。两组患者的性别、年龄、病程及治疗前各项评分等基线情况组间比较差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性,详见表1 ~2。

表1 两组患者一般资料比较

表2 两组患者治疗前各项评分比较(±s,分)

表2 两组患者治疗前各项评分比较(±s,分)

组别 例数 疼痛 僵硬 日常活动难度 WOMAC 总分 VAS SF-36总分治疗组 30 7.03 ±3.67 2.40 ±1.77 26.03 ±12.4 35.47 ±16.9 59.47 ±14.97 484.35 ±123.66对照组 30 6.87 ±3.03 2.77 ±1.76 25.63 ±11.94 35.27 ±16.12 59.33 ±15.67 468.80 ±136.37 t 0.192-0.805 0.127 0.047 0.034 0.463 P 0.849 0.424 0.899 0.963 0.973 0.645

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照美国风湿病学会(ARA)1995 年制定的诊断标准[5]。

1.2.2 中医诊断标准 根据1994 年国家中医药管理局发布的中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》[6]。

1.3 纳入标准

①符合上述膝关节骨性关节炎诊断标准者;②年龄38 ~80 岁(包括38 岁和80 岁),男女不限;③对研究有正确认识,且对研究人员的观察和评价具有良好的依从性者;④自愿加入本试验,且签署知情同意书者。

1.4 排除标准

①合并心、脑血管、肝、肾及造血系统等严重原发性疾病及精神病者;②膝关节肿瘤、结核、类风湿、痛风及他疾病影响膝关节功能活动者;③膝关节的间隙完全消失而呈骨性强直需行手术者;④妊娠及哺乳期妇女;⑤不能坚持本治疗方案或资料不全无法判定疗效者。

1.5 随机方法

本研究采用完全随机方法,使用SPSS19.0 软件制作随机表,并根据表填写随机分配卡,随机卡包含序号、随机数字、组别。随机分配方案的隐藏采用完全的分配方案隐藏方法,将制作完成的随机方案装入按序列编码的、密封的、不透光的牛皮信封中,并贴于病例报告表的首页,患者入组时按照就诊的先后顺序依次取用,由负责治疗的医生拆开信封获得随机方案并按照治疗方案进行治疗。

2 治疗方法

2.1 治疗组

取穴:参照薛立功主编《中国经筋学》[7],取膝周近端结筋病灶点。主穴:胫骨内髁、胫骨外髁、鹤顶次、髌下。配穴:足阳明经筋型加足三里次、髌内上;足太阳经筋型加委阳次、委中次;足少阳经筋型加成腓间、阳陵泉次;足三阴经筋型加髎髎次、阴陵上。

操作方法:患者取仰卧位或侧卧位,局部常规消毒后,术者左手拇指轻压固定选定的结筋病灶点,右手持0.25 mm×40 mm 毫针以快速进针法直刺入结筋病灶点中心,施行捻转平补平泻法,至局部或远端出现酸、麻、胀、痛为度,然后接上G6805-I 型电针仪,取两组电极接于主穴的针柄上,然后通以疏密波,频率为2 ~5 Hz,强度以病人耐受为度,30 min 后关闭电针仪,缓慢出针,按压针孔。

2.2 对照组

取穴:参照《针灸治疗学》[8]。主穴:膝眼、梁丘、阳陵泉、膝阳关。配穴:行痹加膈俞、血海;痛痹加肾俞、关元;着痹加阴陵泉、足三里;热痹加大椎、曲池。

操作方法:同治疗组。

2.3 疗程

每日1 次,5 次为一疗程,每个疗程结束后休息2天,治疗4 个疗程。

3 疗效观察

3.1 观察指标

临床症状评价采用骨关节炎指数评分(The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index ,WOMAC)[9],从疼痛、僵硬和日常活动难度3 方面积分及总积分来评价。

疼痛评价采用视觉模拟评分(Visual Analogue Scale,VAS)[10],方法为在一条长100 mm 的直线上,左端标记无痛,右端标记最剧烈的疼痛。无痛记为0 分,最剧烈疼痛记为100 分,无痛端至记号之间的距离即为评分分数。

生活质量评价采用健康调查简表(The MOS item short from health survey),简称SF-36[11],它涵盖了总体健康(GH)、生理功能(PF)、生理职能(RP)、情感职能(RE)、社会功能(SF)、躯体疼痛(BP)、活力(VT)、精神健康(MH)8 个维度及健康变化(HT),总共36 个项目。每一项的原始得分都采用专用的评分程序转化成8 个维度得分,具体的计分方法参照方积乾主编《生存质量测定方法及应用》[12],得分换算的基本公式为:终得分=[(实际初得分-最低可能得分)÷(最高可能得分-最低可能得分)]×100。各维度终得分之和为综合评分,其评分越高表明生活质量越好。

3.2 疗效评定标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[13]中关于骨性关节炎的疗效判定标准之主要症状或体征疗效判定标准。

3.3 统计学处理

所有数据使用SPSS19.0 软件包进行统计分析,计数资料采用例数和百分数描述,计量资料先作正态性检验,若数据服从正态分布采用±s 描述,若不服从正态分布用中位数(M)进行描述。计数资料用卡方检验,计量资料用t 检验(若不符合正态分布用非参数秩和检验)。等级资料采用非参数秩和检验。所有检验采用双侧检验,显著性检验水准±s,以P <0.05 为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

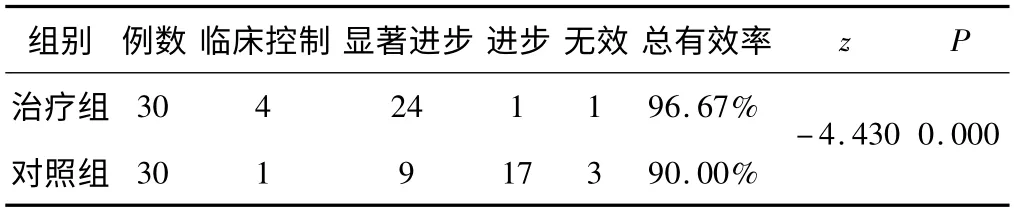

3.4.1 治疗后总体疗效比较 见表3。经Mann-WhitneyU 检验,治疗后总体疗效组间比较差异有统计学意义(P <0.05)。

表3 治疗后总体疗效组间比较 例

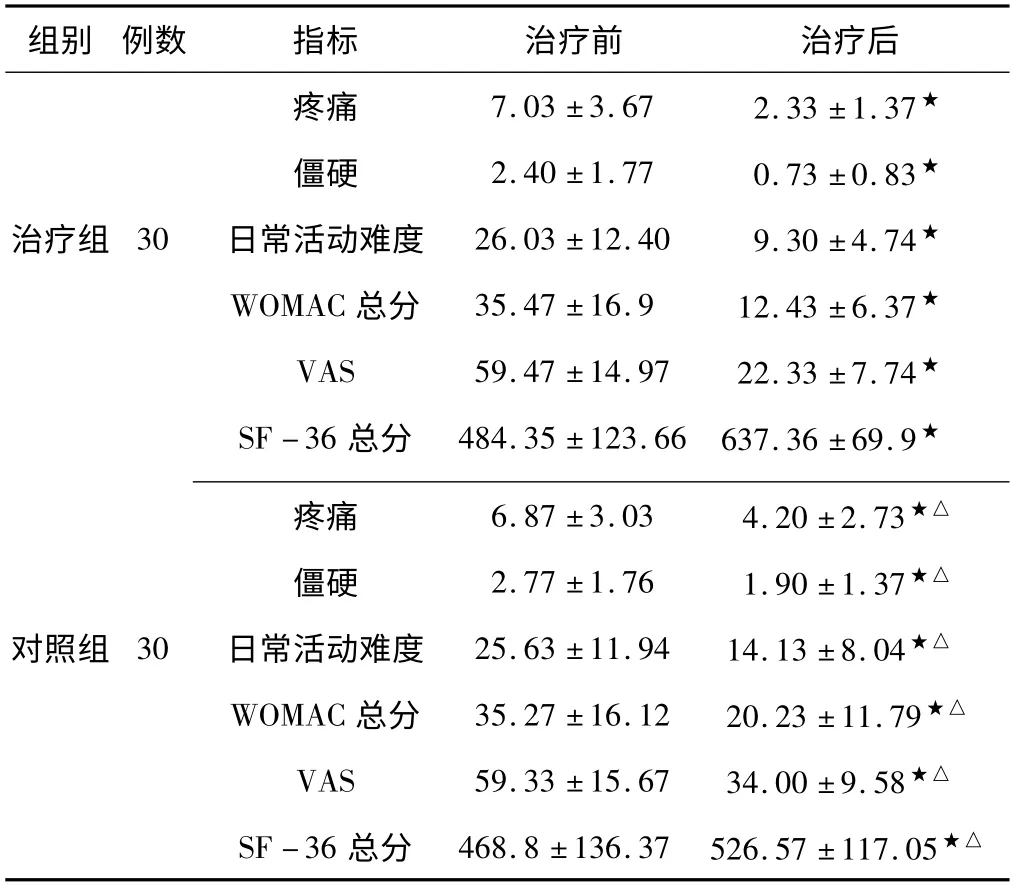

3.4.2 治疗后各项评分比较 见表4。

表4 治疗后各项评分比较(±s,分)

表4 治疗后各项评分比较(±s,分)

注:与治疗前比较,★P <0.05;与治疗组比较,△P <0.05。

组别 例数 指标 治疗前 治疗后疼痛 7.03 ±3.67 2.33 ±1.37★僵硬 2.40 ±1.77 0.73 ±0.83★治疗组 30 日常活动难度 26.03 ±12.40 9.30 ±4.74★WOMAC 总分 35.47 ±16.9 12.43 ±6.37★VAS 59.47 ±14.97 22.33 ±7.74★SF-36 总分 484.35 ±123.66 637.36 ±69.9★疼痛 6.87 ±3.03 4.20 ±2.73★△僵硬 2.77 ±1.76 1.90 ±1.37★△对照组 30 日常活动难度 25.63 ±11.94 14.13 ±8.04★△WOMAC 总分 35.27 ±16.12 20.23 ±11.79★△VAS 59.33 ±15.67 34.00 ±9.58★△SF-36 总分 468.8 ±136.37 526.57 ±117.05★△

如表4 所示:经t 检验,治疗后两组患者的WOMAC 各项评分及总体评分组内、组间比较差异均有统计学意义(P <0.05),说明两种针刺治疗方法都能明显缓解患者的临床症状,但治疗组优于对照组。两组患者的VAS 评分、WOMAC 中对于疼痛的评分组内、组间比较差异均有统计学意义(P <0.05),说明两种针刺治疗方法都能明显缓解疼痛症状,但治疗组优于对照组。两组患者的SF-36 总体评分组内、组间比较差异均有统计学意义(P <0.05),说明两种针刺治疗方法都能改善生活质量,但治疗组优于对照组。

4 讨论

本病属中医“痹证”中“骨痹”、“筋痹”的范畴。通过对古今文献的研究,笔者发现KOA 从生理、病理、临床表现都可以归于经筋病。其依据有三:首先,“膝者筋之府”,在《灵枢·经筋》中详细记载了十二经筋的循行,其中足六经经筋均结于膝,共同维持着膝关节的稳定性及其正常生理活动。现代有学者[14]认为:经筋是软组织形态的高度概括,其主体包含肌肉、肌腱、腱鞘、筋膜、韧带、关节囊、滑膜、滑囊、纤维管、脂肪垫等,是人体筋肉的总称,而从膝关节的解剖结构可知,关节周围分布着诸多的肌肉、肌腱、韧带、关节囊等组织,如股四头肌、股内侧肌、缝匠肌以及内外侧副靭带、髌韧带等,这些组织均从属于经筋组织,从功能上来说也是膝关节活动和保持稳定结构的组织。其次,“宗筋主束骨而利机关也”,是对经筋生理功能最简明的概括。膝关节正常的生理活动取决于膝关节周围的软组织(经筋系统)的功能正常。肌肉收缩产生的力沿着经筋分布路线传导,力通过经筋作用于骨,经筋影响着力在关节转输的顺畅与否。急慢性损伤性应力,会造成膝关节周围软组织及经筋的损伤,引起劳损点粘连,进而发生退变、关节肥厚及骨赘增生等病变。因“伤筋而损骨”并形成二者之间的恶性循环,破坏了膝关节的生物力学平衡,即改变了经筋束骨而利关节的作用,使膝关节出现内外应力平衡失调,进而关节软骨的形态功能发生退变,最终导致KOA 的发生。再次,KOA 的病理表现虽然在骨,但症状反应其根本仍在经筋。而关于经筋的病候据《灵枢·经筋》记载:“其病当所过者支痛及转筋”,并明确言痛者占83.33%,其次是转筋症[15]。在《灵枢·经筋》中详细记载了十二经筋产生病变的症候,其中有关足六经筋病变的描述大多以关节疼痛和活动障碍为主,古文描述的症状与现代KOA 症状相似。

疼痛是KOA 的主症,在《灵枢·周痹》中详细描述了痹证疼痛的机理:“风寒湿气,客于外分肉之间,迫切而为沫,沫得寒则聚,聚则排分肉而分裂也,分裂则痛”。此处的“沫”与现代研究中的炎症渗出的病理产物表现相符。因此现代有学者[16]提出:所谓的“骨关节退行性变”的疼痛,多系经筋反复损伤和修复、纤维化、斑痕化,进而钙化,阻碍了经络气血(微小血管灌流),引起外渗,其中致痛物质刺激痛敏组织而致。其基本病理是关节周围相关经筋(肌肉、韧带及附属组织)的劳损,故经筋痛点的位置往往出现在肌肉韧带起止部的保护性附属组织上。有学者认为:属于丝氨酸蛋白酶的尿激酶型纤溶酶原激活物(uPA)在骨关节炎的发生、发展中发挥着重要作用[17]。也有学者[18]认为:膝关节周围的经筋组织如肌肉、韧带、滑囊的附着点是神经支配最丰富的区域。膝骨关节炎患者软骨的变性、退变和磨损可引起关节内的炎症,当关节炎症波及这些神经丰富的区域就成为膝关节疼痛的致痛源。而临床上常在KOA 患者膝关节周围的软组织上触及结节状、条索状压痛点,这些压痛点多位于肌肉、韧带在膝周的附着点,即“尽筋处”,从中医经筋的角度来分析,这些压痛点和经筋在膝关节周围的“结”、“聚”点是相对应的,故认为经筋“结”、“聚”点损伤是KOA 的致痛源,因此KOA 疼痛的病因和病位都可以归因于膝周之经筋。

古代医籍尚无结筋病灶点的确切记载,但追溯其起源,在《黄帝内经》中有类似的描述。在《灵枢·刺节真邪》载有:“一经上实下虚而不通者,此必有横络盛加于大经,令之不通。”此处的“横络”,以薛立功教授的观点乃为经筋损伤之后形成的病理产物(粘连、瘢痕)。现代经筋学认为[19]:筋是肉性组织,可随人的意志伸缩变形并产生力量,有牵拉肢体产生相应活动的组织,就是现代医学所指的骨骼肌。在肌组织中,受到主动收缩力或被动牵拉时,其应力点基本在肌的起止点,即《灵枢》称“尽筋”处,也称为筋结点,这正是劳损并引起关节痹痛的关键部位,当劳作损伤必然出现疼痛点(结筋点),当筋结点反复劳损,有“横络”形成时就形成顽固疼痛点(结筋病灶点)。薛立功教授在《中国经筋学》一书中对人体的结筋病灶点作了系统总结,其命名依据明代张景岳注释《灵枢·经筋》经筋起、止、结、聚点时所用的方式:即“某穴之次”(《类经·经络类》),为简化命名,将“之”字减去,即为某穴次[20]。足六经筋分别循行于膝关节的前、后、外及内侧,并在膝关节周围有着相应的“结”、“聚”点。有研究表明这些“结”、“聚”点,与现代解剖学中肌肉和韧带的起止点、运动受力点基本一致,并且是关节活动的应力集中点,这决定了这些结聚点多是经筋痹痛的常发部位,也决定了膝关节是经筋病灶点集中出现的地方。

关于经筋病证的治疗早在《内经》时代就有了详细的论述。在《灵枢·卫气失常》中指出:“筋部无阴无阳,无左无右,候病所在。”认为:病在筋者,不必分阴阳左右,治疗据其发病所在部位(即以病灶局部为腧)。而在《灵枢·经筋》中明确提出经筋痹痛总体治则即“治在燔针劫剌,以知为数,以痛为输”,而其中“以痛为输”,恰好体现了经筋病的取穴特点,不拘泥于经穴,而是以痛点为腧穴。杨上善在《太素·经筋》中对“以痛为输”作了详细的注释:“输”谓孔穴也。“言筋但以筋之所痛之处,即为孔穴,不必依诸输也。以筋为阴阳气之所资,中无有空,不得通于阴阳之气上下往来,然邪入腠袭筋为病,不能移输,遂以病居痛处为输。故曰,筋者无阴无阳无左无右,以候痛也。”现代临床则将“输”引申理解为顽固疼痛点即经筋病灶点,而这些经筋结灶点正是KOA 的“病所”,对经筋结灶点进行针刺治疗恰好体现了经筋病的治疗原则“候病所在”、“以痛为输”。

研究结果表明:采用针刺结筋病灶点治疗对KOA患者疼痛、僵硬、日常活动难度均有明显缓解,对患者的生活质量也有明显的改善。而且本研究结果中提示骨关节炎指数评分(WOMAC)也有显著差异[21]。并且疗效优于针刺传统腧穴治疗。初步分析其原因,在选穴方面,传统腧穴是以“经脉所过主治所及”为基础,体现的是整体调治,而结筋病灶点是以“候病所在”、“以痛为输”为基础,体现的是针至病所,各有侧重。但由于结筋病灶点位于膝关节周围肌肉、韧带在骨骼的附着点,即“尽筋处”,也是关节的应力点,针刺作用于此可直达病所、消散病灶,以通畅经筋恢复膝部筋肉系统的平衡,能很好达到舒筋活骨、滑利关节、通络止痛的功效,而对于对照组采用针刺传统腧穴,这一优势则无法体现,

[1] 胥少汀,葛宝丰,徐印坎. 实用骨科学[M]. 北京:人民军医出版社,2006:1337-1343

[2] 江艳,李荣亨,曹文富.骨关节炎中药治疗研究进展[J].实用中医药杂志,2007,23(5):336-337

[3] 谢洪武,陈日新,徐放明,等. 热敏灸治疗膝骨性关节炎疗效对照研究[J].中国针灸,2012,32(3):229-232

[4] 王跃辉,韩清民,刘洪江,等. 膝骨关节炎影像学分析与经筋辨证关系研究[J].新中医,2008,40(5):66-67

[5] 陈百成,张静.骨关节炎[M]. 北京:人民卫生出版社,2004:18-19

[6] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:30

[7] 薛立功.中国经筋学[M].北京:中医古籍出版社,2009:96-233

[8] 王启才.针灸治疗学[M].北京:中国中医药出版社,2007:58

[9] 丁明晖,张宏,李燕.温针灸治疗膝关节骨性关节炎随机对照研究[J].中国针灸,2009,29(8):605

[10] 戴中,刘强,白文,等.针刺治疗膝关节骨性关节炎疗效观察[J].中国针灸,2012,32(9):787

[11] John E Ware,Kristin K Snaw,Mark Kosinski,et al. SF-36 health surver:manual and interpretation guide[M].Boston:The Health Institute New England Medical Center,1993:52224

[12] 方积乾.生存质量测定方法及应用[M].北京:北京医科大学出版社,2000:263-268

[13]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:353

[14] 张蓉,李峰,王常海,等.经筋理论在KOA 发病机制及治疗中的作用[J].中国康复医学杂志,2007,22(7):644-645

[15] 韦英才.浅释经筋与经脉的异同及其临床意义[J].广州中医药大学学报,2007,24(3):247-248

[16] 张书剑,张小卿,韩煜,等. 膝骨性关节炎结筋病灶点触诊规律分析[J].中国针灸,2012,32(3):267-272

[17] 翟云,高根德,徐守宇.膝关节骨关节炎的基础研究进展[J].中国骨伤,2012,25(1):83-87

[18](日)宗田大.膝痛诊断与治疗[M].郑州:河南科学技术出版社,2011:12-21

[19] 薛立功.中国经筋学[M].北京:中医古籍出版社,2009:14-18

[20] 刘舂山. 经筋学说与新铍针疗法[M]. 北京:人民卫生出版社,2010:310

[21] 戴中,柳洪胜,白文,等. 国内外针灸治疗膝关节骨性关节炎临床研究的差异[J].中国针灸,2012,32(3):258