《月令》单篇别行现象论析

2015-07-09张三夕毋燕燕

张三夕,毋燕燕

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉430079)

单篇别行是古籍传播过程中常见的一种现象,余嘉锡先生《古书通例》卷3对此做了详细论述。从历代公私目录记载中发现,《月令》收入《礼记》不久又析出单篇别行,自汉代《月令章句》开始,几乎历朝历代都有阐释研究《月令》的著作以及月令体文献流传。《月令》收入十三经之一的《礼记》已经备受历代士人重视,其到底具有何等魅力,又不断被析出并加以单独的阐释和研究呢?这个问题值得深入分析。

一、《月令》单篇别行著作概述

《月令》是《礼记》四十六篇中的第四篇(前三篇是《曲礼》、《檀弓》、《王制》),从所处位置可以看出它的重要地位。《月令》体现了古人的自然法观念,他们将自然界物候变化的规律与社会秩序的治理联系起来,以自然规律约束人类社会生产和日常生活秩序,是天人合一的自然观念在国家治理中的体现。《月令》收入《礼记》后,历代仍有单篇别行,今根据历代史志目录、私家目录、地方志以及王锷《三礼研究论著提要》等书关于《月令》单篇别行文本的相关记载,兹胪列如下。囿于知见有限,疏漏在所难免,尚祈方家补正。

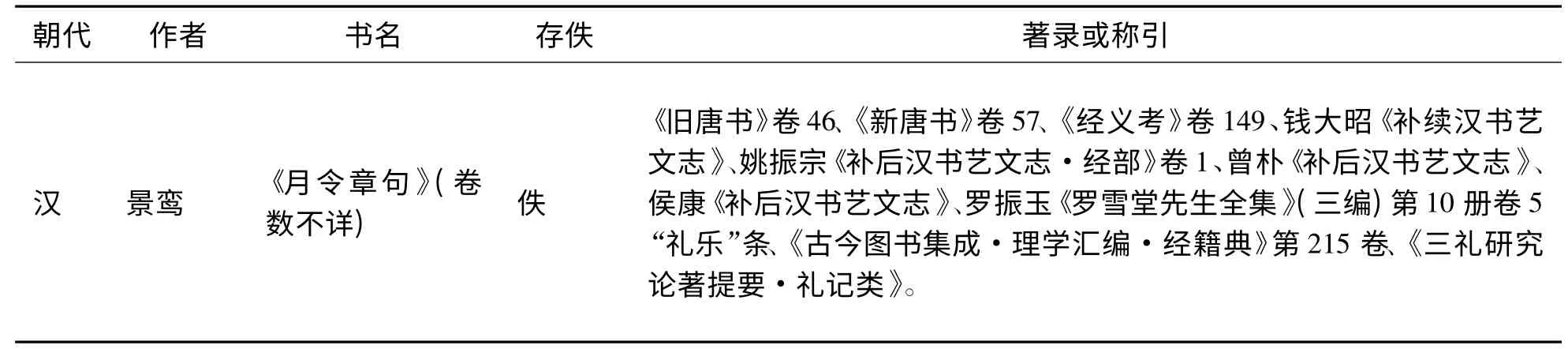

表1 历代《月令》章句校注著作

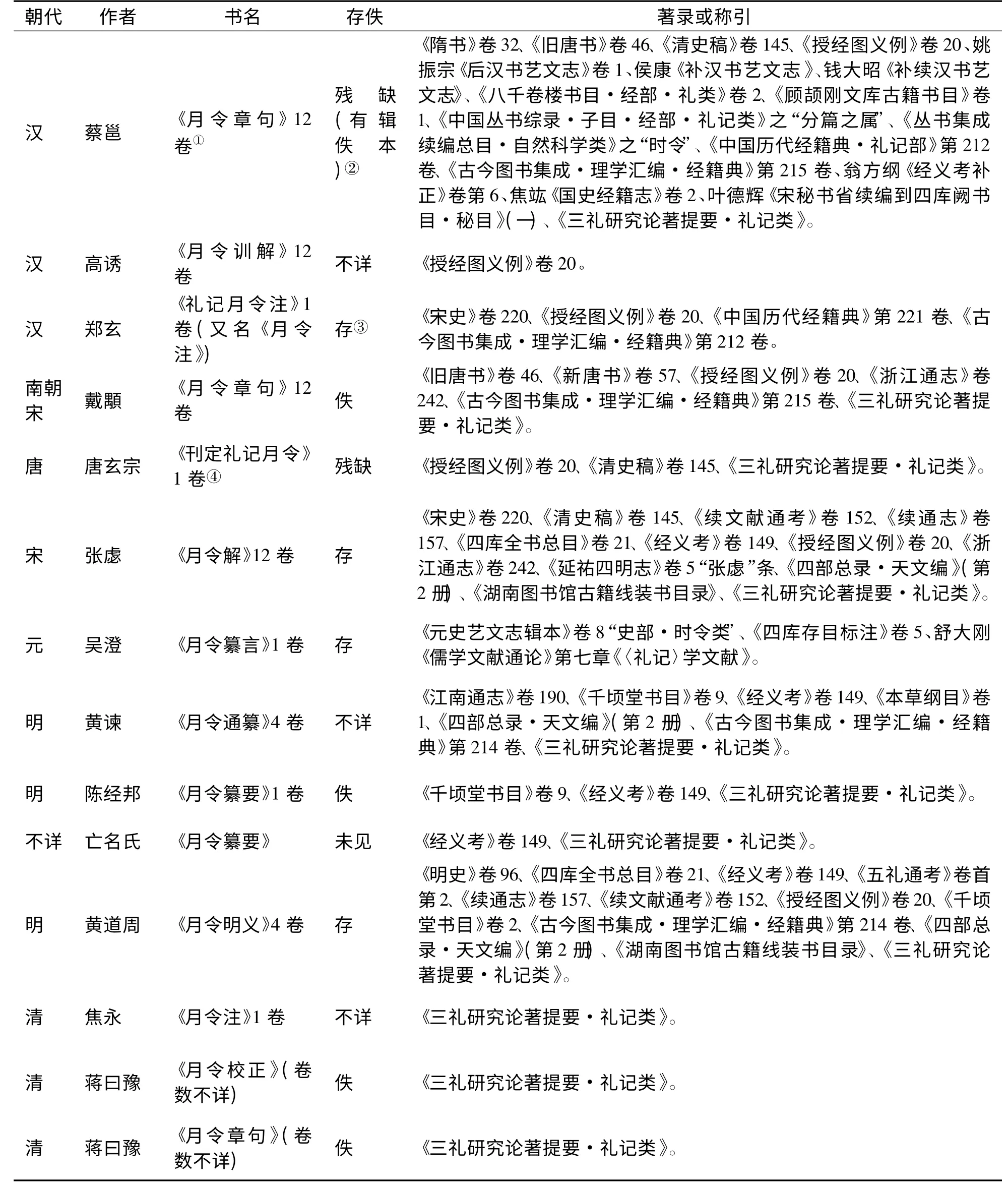

续表1

表2 历代对《月令》篇的研究性及考证性著作

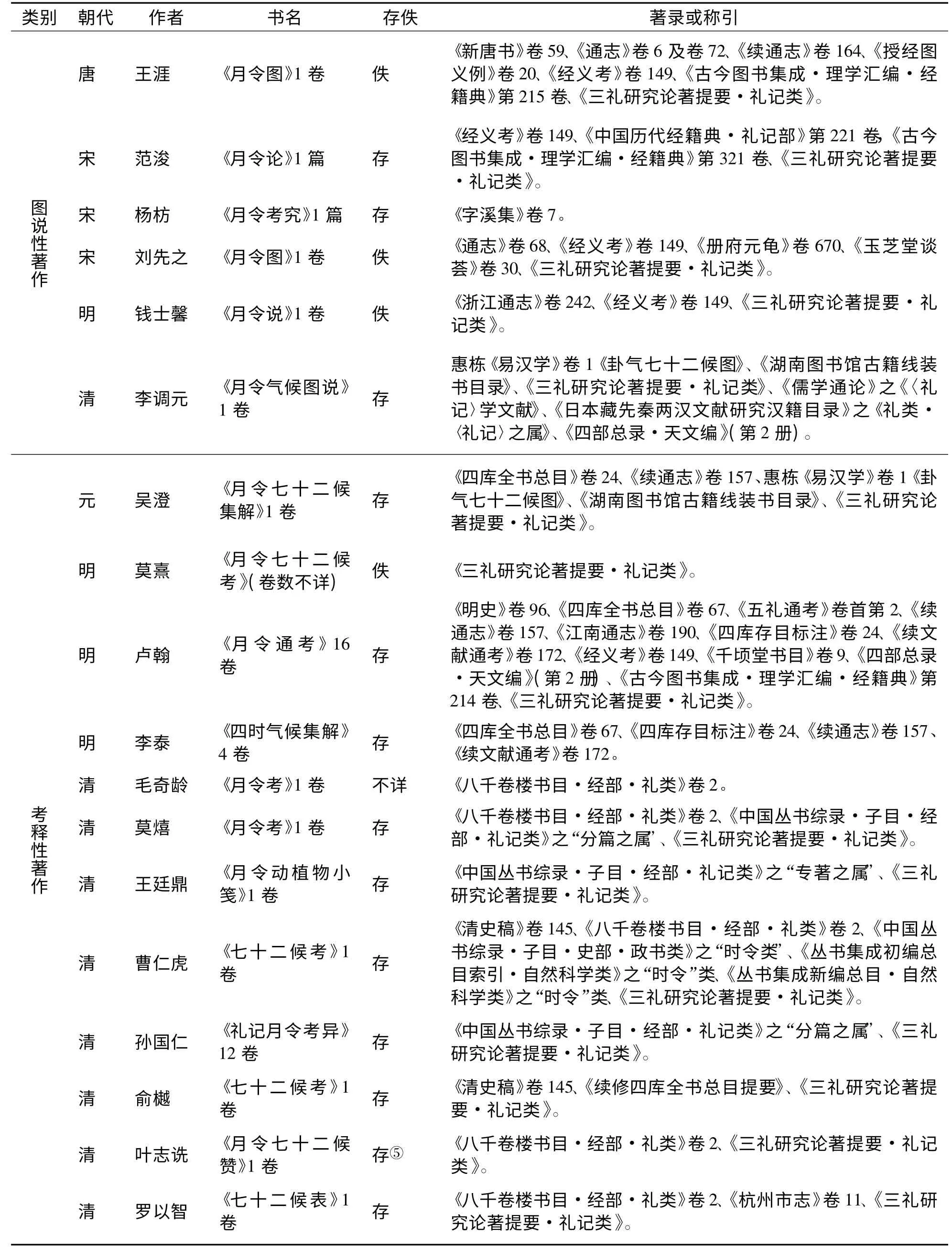

表3 历代月令体著作

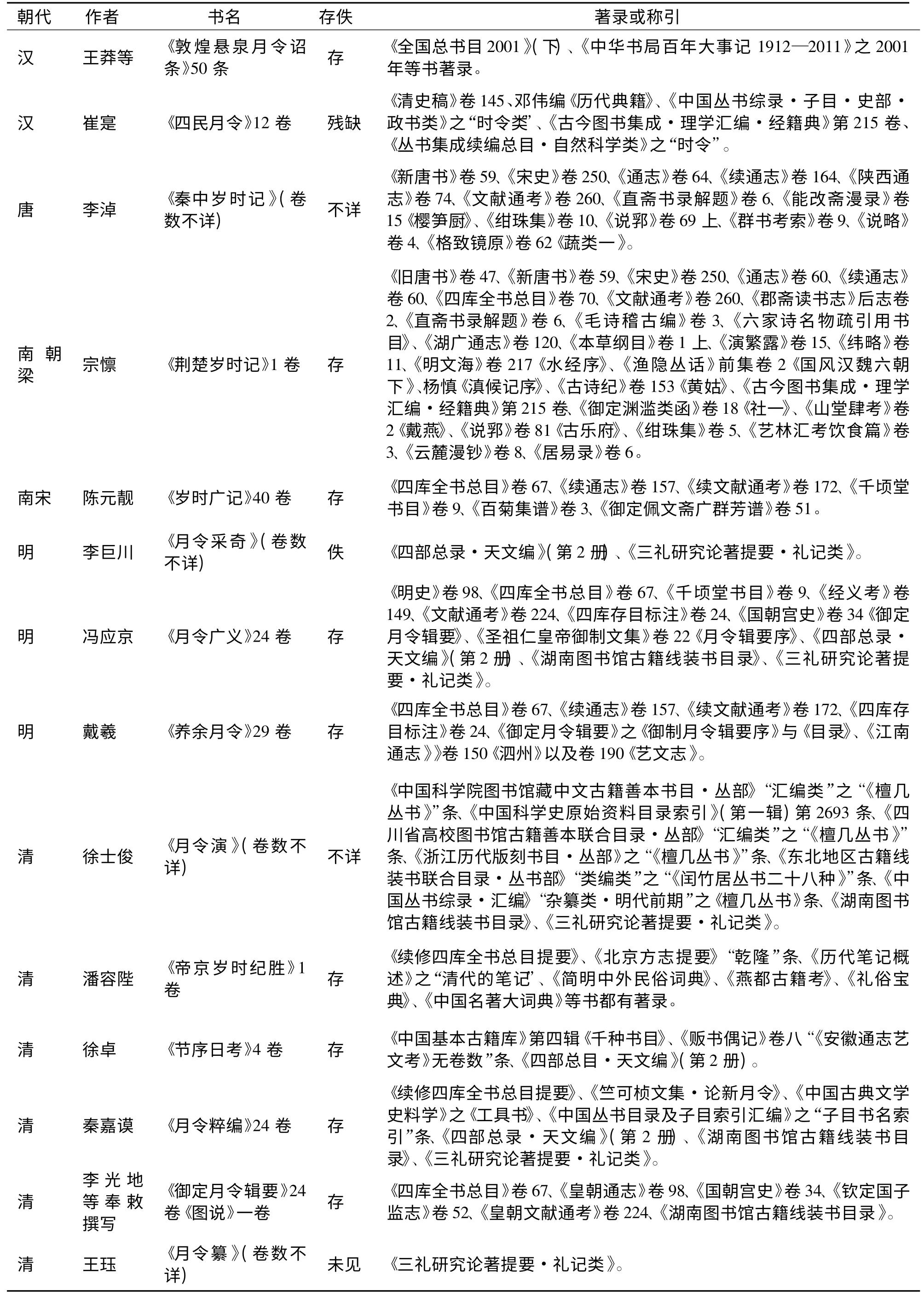

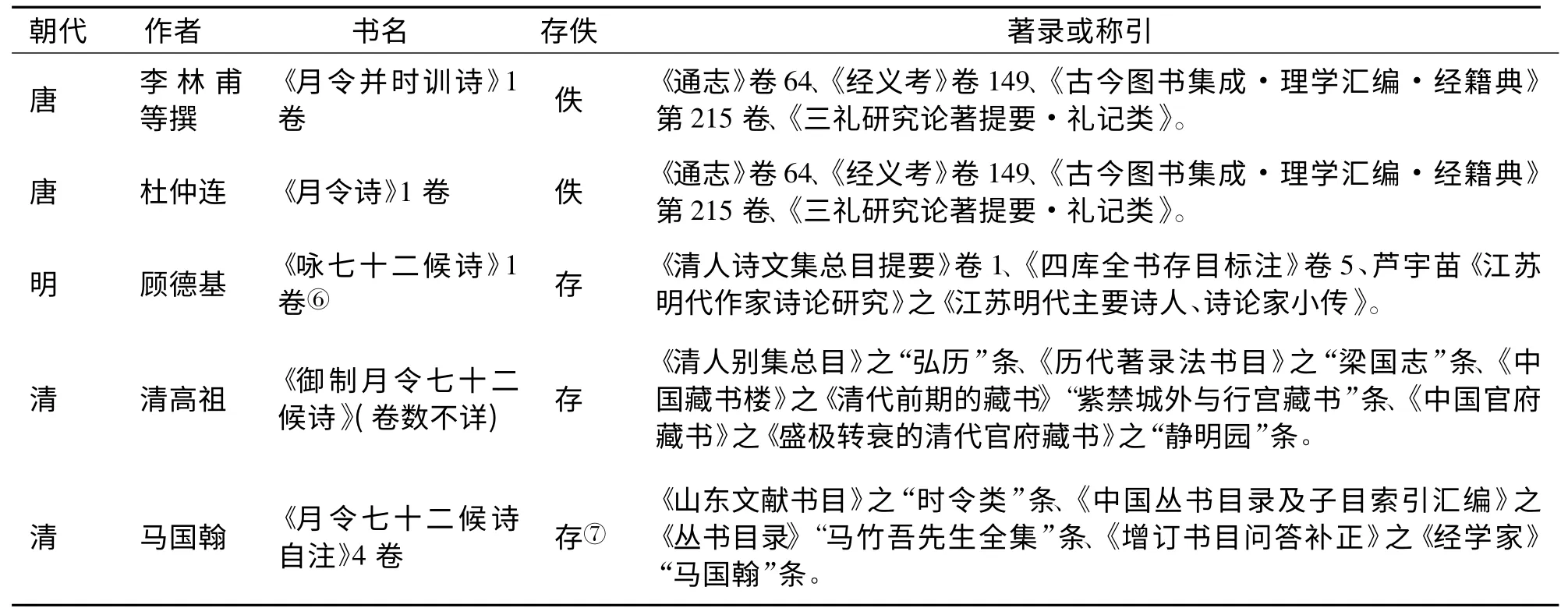

表4 以《月令》物候为题材的月令诗

上述四表直观地呈现了历代《月令》单篇别行文本和类型,他们大致可分为四类:表1是对《月令》进行逐字逐句诠释的著作,虽各有侧重和差异,主旨均疏通文意,强调《月令》对社会生活的规范和指导作用。表2是对《月令》成篇年代、作者及物候的图说和考释性著作,如范浚《月令说》从职官的角度对《月令》的作者和成书年代进行探析,为后世《礼记》诸篇成书及作者研究提供了参考;吴澄、曹仁虎、俞樾等人关于《月令》七十二候的考证著作,为了解我国气象史、农业史提供了极为宝贵的文献资料。表3是模仿《月令》思维模式和叙事结构而衍生出来的时令著作,如《敦煌悬泉月令诏条》是《月令》内在思想的直接传承,它以国家法令的强制方式规范了人们社会生产生活的诸多方面;崔寔《四民月令》延续了《月令》的以时行事的思想,为农业、手工业、商业等行业的人们所借鉴。表四是以《月令》中的物候为吟唱对象而产生的月令诗,如明顾德基《咏七十二候诗》,《四库全书总目》对它的评价是:“是集以《月令》七十二候各为七言律诗一首,词旨凡鄙,殆不足观,以古人无此题,姑存以备一体耳。”[1]四库馆臣虽然极力贬低顾氏月令诗的文学价值,但也提醒读者,应注意这种独特的文学题材。其实这类题材唐代已经出现,唐李林甫等人写的《月令并时训诗》、杜仲连《月令诗》,并非“古人无此题”。这些单篇别行著作记录了历代《月令》单篇别行情况以及先民认识自然的轨迹,为人们了解古人的思想世界及中国文化的特质保存了极有价值的史料。

二、《月令》单篇别行现象分析

古书的单篇别行现象十分普遍,余嘉锡《古书通例》对此作了详尽论述,他认为古书单篇别行的现象可分为三种:“一为本是单篇,后人收入总集,其后又从总集内析出单行也。……二为古书数篇,本自单行,后人收入全书,而其单行之本,尚并存不废也。……三为本是全书,后人于其中抄出一部分,以便诵读也。”[2]266-268《月令》的单篇别行情况与上述第一种情况完全相符,本是一篇独立流传的文本,收入《礼记》后又析出单篇别行。《礼记》四十九篇是后人的撰集非一人一时而作,而其“初本本是零星抄合,故皆可单篇别行,学者随其所用,即从全书内析出,自为一书。”[2]266这是从目录学、文献学角度对古书单篇别行现象的分析。《月令》单篇别行除了古书编次传播的固有原因外,对天时观念的重视是其单篇别行的主要原因,四时观念体现了古人的生命意识、生存理念,是政治生活乃至人们日常生活的指导纲领,更是中国传统文化的基色。

(一)《月令》体现了先民天人合一的生存理念

时间是一个形象却难以描述的历史性存在,人们只能从自然界的日出日落、月圆月缺、燕归雁去、春花秋雨及生命的生老病死这些运动变化的参照物中感知它的悄然流逝。中国文化传统的时空观念格外重视时间,四时变化不仅是社会生产遵循的生物钟,更是一种社会政治指南和人生品格修养的参照,这种重视天时的生存理念,使客观纯粹的自然时间逐渐演变成有意味的时间。

《月令》逐月记载了一年十二个月的物候、星象、祭祀、禁忌、违反时序的惩罚,更是详细记载了天子的衣着、饮食和所应施行的政令,强调了自然界春耕夏作秋收冬藏的不可逆性。在古人眼中,自然界的时间是神圣的,人类的一切活动都要与天时相谐。傅道彬认为:时间是一种结构,也是一种秩序,《月令》中时间意识的觉醒体现了上古人类认识和思想的深化,在他们那里时间逐渐从混沌的变成有序的、从神圣的变成世俗的、从物理的走向文化的,最终形成了中国哲学和文学的四时思想模式,这种“四时节律强烈地影响着华夏民族的精神世界,成为中国文化的思想律和结构律。”[3]《月令》中的四时观念是先民安排日常生活的准则、精神领域的自然神信仰,这种形而下与形而上的体悟奠定了中国思想文化的四时基调。三春是播种生命的季节,先民感受到了春风春雨、万物复苏、候鸟归来、草萌花开的生命力,于是整理土地种植五谷、保护自然界的幼小生命。夏是春的延续,社会生产活动、国家行政都应与夏天的特点为标准,注重沿承和发展。阵阵肃飒的秋风扭转了春夏宽容博爱的胸怀,自然万物由荣转枯,由幼小到强壮,同时也意味着春夏耕耘的收获,人类所种植的罪恶也应如此,故有秋后问斩之说。冬天的天寒地冻万物归寂则是生命休养生息的时节,一切沉淀都为来年的丰收储蓄能量。这是自然界的四时循环,也是社会生活和个体生命的活动应该遵循的规律,《月令》中的四时结构体现了古人天人合一的思维模式和与时偕行的生存理念。

(二)《月令》中的四时观念体现了中华民族积极乐观的心态和循环往复的时间思维

时间是线性的、永不停息的,但在古人眼里,时间象四季一样是循环的。先民对《月令》中清晰形象的四时物候变化记忆,表明了他们对人类社会秩序及万物生命的反思,世间万物的存在都按其潜在的规律发展,故有“顺天者昌逆天者亡”、“多行不义必自毙”(《左传·隐公元年》)之说,冥冥中的上天会奖惩人间的一切,只有顺应天时,生命才会延续、社会才会发展。《月令》中“时”的观念,反映了古人对“时”的感知,古人常常会有生不逢时、时过境迁的喟叹,为什么要用“时”来表现人生多舛呢?这点可在《月令》的四时思维中得以印证。动植物的生长和政治制度都与时偕行,那么作为个体的人更应顺时而动,不仅要“待时”、“知时”、“应时”,更该“惜时”,因为“人的存在是一种时间性的存在。在人与世界的多重性关系中,人与时间的关系最为重要,生命或人生的意义是在时间的流动中获得的。”[4]《月令》对时间、时机的强调体现了天人合一的生存观念,人生活在无法触摸的时空中,唯有顺时方能把握生命和社会的节奏,唯有具备自强不息厚德载物的气魄方能坦然地处理生命中的万事万物。

(三)《月令》是以时治政模式的思想根源

古人眼里的时间是神圣的,只有德高望重的人才拥有时间的颁布权,故有《尧典》“敬授民时”的说法。《月令》单篇别行的过程中,这种观念体现得尤为明显。唐明皇将《月令》的位置从《礼记》的第四篇提到《礼记》的第一篇,直接原因是重视农业,“敬授人时,此帝尧之急政,圣人之首书,民事之为重可知矣。”⑧参见罗泌:《路史·余论文·书唐月令》,清同治四年刻本。深层原因则是时间背后暗含的权力因素,谁掌控了时间谁就拥有了政治上的绝对领导权,夏商周的“三建”、置闰制度,体现了先民试图掌控时间,进而统治人间事物的政治努力和决心,这也是历朝历代《月令》单篇别行的直接原因。四时观念不仅是社会生产应遵循的准则,更是“敬授天时”的君王应该遵循的自然法典,而用《月令》中所记录的四时规律指导社会的各种生产活动,这只是其最基本的功用。

《月令》是古代王官治政的指导纲领,这是《月令》单行的重要原因。“名曰‘月令’者,以其记十二月政之所行也”[5],故有“内杂有虞夏商周之法,皆圣王仁恕之政也”之称[6]。《月令》详细记录了天子一年中的衣着、饮食、祭祀、治政活动、时禁事宜,违反时禁便会受到相应的惩罚,以便制衡人间君王至高无上的权利,令其心中有所敬畏。

《月令》强调的是一种顺时而变的秩序,以孟春之月对天子行政的规范为例,春天草木萌发,天地之气相合,为了与主管春天的木德之君太皞和木官之臣句芒相配,天子的衣着、佩饰、驾车的马皆尚青色,象征生命的开始和力量。春天是一年的开始,天子不仅要率领百官迎春、躬耕帝籍、施惠臣民、安排农事、完善祭典祭乐、从事祭祀活动,而且要顺应时令保护幼小的生命以确保自然界的生态平衡、重视个体的生命和国家社稷的兴衰而不妄起兵戎。不变天道、不绝地理、不乱人纪是帝王实行政治制度的重中之重,也是维持社稷稳定亘古不变的至理。天道、地理、人纪的核心就是不可逆的秩序,如有紊乱自然界就会出现种种凶兆,所以冥冥中会有一个监督天子言行的“天”存在,为人间事务主持公正。这是古代以时治政思想的根源,也是历代贤君不得不秉承的自然法则。儒家强调天道、尊重万物生长的秩序,这点在政治上的体现就是仁政。仁政的核心就是博爱,其源头可以追溯到古人对自然万物的保护,君主要王天下,除了注重自身修养之外,更强调天时地利人和,如有违背而强为之,则国必不长久,这种对天道的尊崇节制了人欲。

三、《月令》单篇别行的文献价值

《月令》中的物候由于时间的久远、地域气候的变化,导致所记事物与后世的差异,这一现象造成了《月令》单篇别行文本的多样性,与《礼记》其他单篇别行文本相比,《月令》单篇别行文本在阐释和考证之外衍生了大量月令体著作,为后人解读和研究《月令》提供了文献参照。

《月令》单篇别行文本在延续其思想主旨的同时,体现了所处时代学术风气和社会思潮的转变。如蔡邕《月令章句》的注解思想和方式体现了汉魏之际的思想变化,李林甫等《唐月令注》虽有篡改之嫌却体现了时间从神圣的王官之时向民间之时迈进的进程,宋张虙《月令解》、明黄道周《月令明义》乃至清代的诸多《月令》七十二候考证的著作,《月令》的神圣性已经退隐,剩下的唯有劝诫君王以时施政和指导农时的农政书意味。从《月令》古今地位的演变的过程中,我们看到了古人对时间认识的进步和深入,同时展现了不同时代的人们因政治思想和学术思潮的迥异而造成的对同一著作解读的差异。

《月令》思想博大精深,涉及社会生活的方方面面,因此在《月令》单篇别行的过程中形成了一系列月令体文献,这些著作展现了古人对自然环境和社会生活诸多领域的认知能力,为研究古代的农业、经济、气象、风俗等提供了详实的文献资料。关于《月令》对政治和农事的启示和影响,前人多有论述且研究已十分深入,今不赘述,此处仅就月令体文献对我国农业、经济、气象、风俗等领域的贡献做以简略论述。20世纪90年代初在敦煌悬泉置遗址发现的《敦煌悬泉月令诏条》继承了《月令》四时模式的框架,它以法律诏书的形式,要求人事活动和社会生产都应与自然四时的规律相和谐,对如何利用和保护自然资源都做了明文规定,体现了天人合一的生存思想。崔寔《四民月令》是仿《月令》所撰写的一部农事著作,详细论述了一年十二个月的农业活动,并对当时谷物、蔬菜、瓜果等栽培技艺,蚕桑、纺织、制药、食品加工等制作工艺,以及农田水利、粜籴货物等社会生活中的诸多事务都有详尽论述。这两部月令体著作为人们了解两汉时期的农业、手工业、制造业、经济发展等状况提供了有价值的研究史料。

月令体文献中诸多考证《月令》七十二候的著作,为我国的天文历法、气象史以及民俗研究提供了有价值的史料。四时记年法是中国最原始的历法,后来有了稍微周密的七十二候记岁法、隋朝景寅元历、唐代的戊寅历、麟德历、大衍历等,宋朝延续唐代的历法制度。金元之后,因时间久远,地域、气候差异,《月令》中的物候、节气逐渐与当下的实际情况不符,便出现数部考证《月令》七十二候的著作,如:元吴澄《月令七十二候集解》、明莫熹《月令七十二候考》、清曹仁虎《七十二候考》、俞樾《七十二候考》、罗以智《七十二候考》等考证性著作,这些珍贵的考证文献具有极高的史料价值。此外,南朝梁宗懔《荆楚岁时记》、宋陈元靓《岁时广记》、明田汝成《熙朝乐事》、清潘荣陛《帝京岁时纪胜》、秦嘉谟《月令粹编》等由《月令》衍生出来的岁时文献,秉承《月令》以时叙事的模式、以时行事的理念,详载古代民间习俗,对了解古代的风土人情、节令习俗的发展演变具有较高的史料价值。而以《月令》物候为题材的《月令诗》,继承了《诗经·豳风·七月》以来,中国古典诗歌描述《月令》物候的优良传统,更为今后文学地理学、文学气象学保存了不可缺少的文献资料。

四、结语

《月令》的单篇别行文本以及衍生的月令体文献体现了先民对自然认识的深化,由神圣的感知逐渐过渡到客观的理性分析,记录了人类思想变化的历程。《月令》所载的四时结构成了华夏思想文化的根基,其时间观念不仅对中国传统的农业生产、政治生活、人类的世俗生活产生深刻的影响,而且潜移默化地渗透到华夏儿女的灵魂深处,成为一种至高无上的自然法则,集中体现了儒家对“时”的思想观念。

[1]纪昀.钦定四库全书总目[M].北京:中华书局,1997:2513.

[2]余嘉锡.目录学发微;古书通例[M].北京:中华书局,2012.

[3]傅道彬.诗可以观:礼乐文化与周代诗学精神[M].北京:中华书局,2010:294-306.

[4]张三夕.论惜时道德感的诗意表达[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2002(4):52-59.

[5]阮元.十三经注疏·礼记正义[M].上海:上海古籍出版社,2011:1352.

[6]魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973:1302.