脑弥漫性轴索损伤36例影像特点分析

2015-07-05路爱秋马二奎田星宇

路爱秋,马二奎,田星宇

(房山区第一医院影像科,北京102400)

脑弥漫性轴索损伤36例影像特点分析

路爱秋,马二奎,田星宇

(房山区第一医院影像科,北京102400)

目的分析CT和MRI在脑弥漫性轴索损伤(DAI)诊断中的价值。方法回顾性分析2011年7月至2014年9月该院确诊的36例脑DAI患者的CT和MRI影像特点。结果36例患者均分别使用CT和MRI诊断,主要表现为颅内不同部位单发或多发点状病变,以大脑皮髓质交界处最多,其他可见弥漫性脑肿胀和(或)蛛网膜下腔出血等,其中MRI发现病灶数量较CT多。结论CT和MRI在脑DAI诊断过程中均可为疾病的治疗提供影像学依据,MRI在病灶数量显示方面较CT检查有显著优势。

弥漫性轴索损伤;磁共振成像;体层摄影术,X线计算机

弥漫性轴索损伤(DAI)是一种重型闭合性颅脑损伤,占颅脑损伤的28%~43%,在重型颅脑损伤中约占20%[1]。就诊者往往临床表现危重,而影像学表现轻微,由于对DAI的诊断缺乏特异的影像学及临床检查手段、及时采取合理有效的治疗措施,常导致DAI患者死亡或出现严重神经功能障碍。本研究通过回顾性分析36例DAI患者的CT和MRI影像,探讨其对DAI的诊断及治疗价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2011年7月至2014年9月本院确诊的DAI患者36例,其中男28例,女8例;年龄22~76岁,平均(35.0±12.2)岁。患者入院时采用格拉斯哥昏迷评分(GCS)∶3分15例,4分6例,5分8例,6~7分7例。本组36例患者均在入院前行急诊头颅CT检查及复查,其中15例患者采用MRI复查。

1.2 仪器与方法

1.2.1 头颅CT检查 采用GE 16排螺旋CT机非螺旋断层扫描,管电压140 kV,管电流250 mA,层厚1 cm,层间隔1 cm。

1.2.2 头颅MRI检查 采用GE Signa HD 1.5超导型MRI机,使用头部正交线圈,T1加权图像(T1WI)∶(TR1783ms,TE 21.38 ms);T2WI∶(TR 5 200 ms,TE 120.90 ms);T2flair序列(TR 8 002 ms,TE 145.86 ms),扩散加权成像(DWI)∶(TR 5 000 ms,TE 92.8 ms),b值取0、1 000 s/mm2。层厚6 mm,层间隔6 mm。

2 结 果

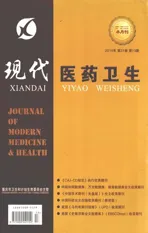

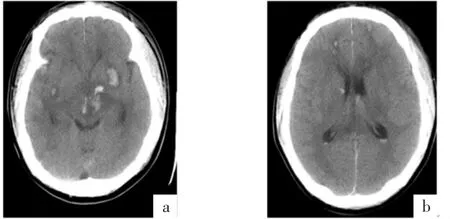

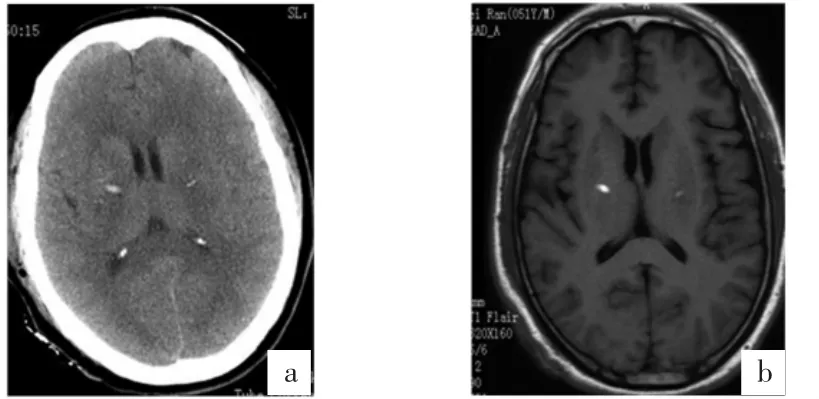

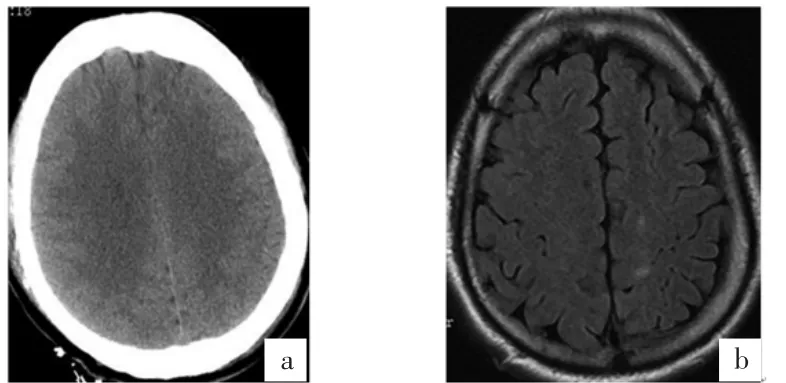

CT及MRI均表现为颅内不同部位的一个或多个点状病变(直径小于20 mm),见图1~3,以大脑皮髓质交界处最多,其次可见于胼胝体、脑干、基底核及三脑室周围;或仅显示为弥漫性脑肿胀和(或)蛛网膜下腔出血。其中脑实质、灰白质交界处,皮层下脑白质内或胼胝体点状病变30例,合并不等量的蛛网膜下腔出血28例,脑池(鞍上池、环池、四叠体池)消失或变窄23例。中线结构无明显改变12例,中线不同程度移位24例,合并不同程度的颅骨骨折31例,伴有脑脊液耳、鼻漏者29例。

CT发现病变共计81个,MRI发现病变205个,说明MRI在发现病变数量方面较CT多,见图3a~b。

图1 患者的CT图

图2 同一患者CT与MRI图

图3 同一患者的CT与MRI图

3 讨 论

1956年Strich通过尸检描述了DAI的病理学改变,1982年Adams等首先正式提出DAI的概念及其分型标准。DAI是一种以伤后数小时至数天内出现的、以轴索肿胀或轴索回缩为病理特征的闭合性颅脑损伤,以持续性昏迷为特征性临床表现。其发生机制为因颅内脑组织质量不同(灰白质在质量上的差异),在较大外作用力的作用下头部发生旋转加速或减速运动时产生剪切力,造成DAI断裂,甚至局部毛细血管断裂引起局限性脑出血,临床诊治过程中通常根据患者症状,结合颅脑CT、MRI作出诊断[2-3]。DAI影像学表现为不同程度的蛛网膜下腔出血或点片状病变,所以,在影像学检查中,可以通过显示出血性病灶的部位、形态、大小及损伤程度来间接判断轴索的损伤程度及判定预后,文献报道轴索损伤病灶的检出对患者进一步病情的判定及其预后评估有参考价值[4-6]。部分学者研究提示,脚间池出血是脑干受损的标志,该类患者病情较重,远期预后差[3,7],但DAI的非出血性病灶和针尖样大小的出血点,很难在CT上识别,对于临床及时判定DAI造成了一定困难。MRI在显示脑回肿胀、微小病变及特定区域,如颅底、脑干、胼胝体病变,较CT有明显优势。本研究结果显示,MRI在病灶数量的显示方面优于CT。但MRI检查时间长,尤其是磁敏感加权成像序列,扫描全脑约需5min,DAI患者病情较重、往往不能配合检查,在急诊情况下很少使用,因此一般将CT检查作为首选[8],故DAI患者的影像学检查应参照患者病情危重情况,合理选择检查手段,二者优势互补,发挥最佳功效[9]。本组病例MRI扫描均只扫描常规序列,在检出病灶的同时,尽量缩短患者的检出时间。DAI的影像学征象的多样性,目前诊断标准缺乏特异性。郭会利等[10]将其表现总结为∶(1)双侧弥漫性脑白质水肿、肿胀、灰白质分界消失;(2)脑沟裂池、脑室系统的变窄或消失,中线移位不明显;(3)脑灰白质交界处或白质内大小不等的点、片状出血,但未形成明显占位效应;(4)伴硬脑膜下、硬膜外出血。因此影像学检查和临床医生正确的病情评估非常重要。因此,作者认为,对于那些颅脑损伤后出现严重临床症状如意识障碍或昏迷的患者,而影像学检查仅表现为轻度的脑挫裂伤或无明显病变时应高度怀疑DAI的存在。

Stone等[11]认为,绝大多数情况下,造成轴索损伤的外力并不会立刻扯断轴索,而仅仅是损害轴索的膜结构,后期才会出现轴索完全断裂。这一点与作者总结过程中发现的部分DAI患者早期影像学无明显阳性征,而在后期复查会出现的点片状出血灶相吻合。这一现象的存在提示伤后数小时正确诊断轴索损伤非常重要,为DAI患者采取及时正确的治疗措施。因此从理论上讲,尽早诊断并采取有效的治疗是可以终止其进行性发展的。一方面积极治疗可以阻断一些继发性损伤;另一方面可以给予药物促进断裂轴索的再生或重新连接。

DAI在临床上常需要与脑挫裂伤及单纯硬膜外、硬膜下血肿鉴别,后者常发生于受力及对冲部位,皮质多见,呈斑片状或不规则形高低混杂密度的出血灶,直径可大于2 cm,而DAI出血与外力作用部位无关,多位于皮髓质交界区及胼胝体、基底节、脑干、小脑等深部脑组织,呈斑点状散在单发或多发出血灶,直径小于2cm。后者血肿较DAI范围大,占位效应明显。

总之,CT和MRI在DAI诊断过程都为疾病的治疗提供了影像学依据,可为临床诊断提供依据,提高诊断正确率,降低病死率和致残率,提高患者的生活质量[12-13]。MRI在病灶数量及判定预后方面较CT有非常显著的优势,但仍应将CT检查作为DAI患者检查的首选。

[1]江基尧,朱诚.现代颅脑损伤学[M].上海∶第二军医大学出版社,1999∶215-222.

[2]邱平华,黄翰,姚细芬,等.弥漫性轴索损伤280例临床分析[J].中华神经医学杂志,2011,10(1)∶70-72.

[3]孙奎胜,孙涛,高攀,等.弥漫性轴索损伤早期CT表现与预后[J].中华神经外科杂志,2013,29(9)∶927-930.

[4]王波定,王洪财,王东峰,等.弥散加权成像联合磁敏感加权成像在脑创伤性轴索损伤预后评估中的应用[J].中华老年医学杂志,2013,32(2)∶145-148.

[5]黄崇权,徐立文,张丽敏,等.磁敏感加权成像联合弥散加权成像对脑创伤性轴索损伤病灶的检出及预后的Logistic分析[J].中国药物与临床,2013,13(12)∶1582-1583.

[6]李志平,祝刚、晏广,等.弥漫性轴索损伤CT检出的临床意义及预后相关性[J].中国保健营养,2013(9)∶5476-5477.

[7]Beretta L,Anzalone N,Dell′Acqua A,et al.Post-traumatic interpeduncular cistern hemorrhage as a marker for brainstem lesions[J].J Neurotrauma,2010,27(3)∶509-514.

[8]谢敏,裴莉敏.弥漫性轴索损伤的CT诊断[J].现代医学,2012,40(2)∶178-181.

[9]李杰,李庆恒.多排螺旋CT和Flair、DWI序列联合诊断弥漫性轴索损伤的价值[J].中国保健营养,2014(7)∶4371-4372.

[10]郭会利,张敏,李树新.脑弥漫性轴索损伤的MRI诊断∶附36例报告[J].临床放射学杂志,2003,22(4)∶270-273.

[11]Stone JR,Singleton RH,Povlishock JT,et al.Intra-axonal neurofilament compaction does not evoke local axonal swelling in all traumatically injured axonsp[J].Exp Neurol,2001,172(2)∶320-331.

[12]刘杰,皮水平,黄前樟.56例脑弥漫性轴索损伤的临床诊治分析[J].中国医师进修杂志,2010,33(32)∶40-41.

[13]毕宗福.急诊早期多部位螺旋CT检查在重症多发伤的应用价值[J].现代医学,2011,39(4)∶459-460.

10.3969/j.issn.1009-5519.2015.13.036

:B

:1009-5519(2015)13-2019-02

∶2015-02-24)

∶路爱秋(1970-),女,北京房山人,主治医师,主要从事影像诊断工作;E-mail∶38822446@qq.com。

∶马二奎(E-mail∶maerkui0801@163.com)。