试论《水浒传》中“无(有)”“没(有)”用法之异同

2015-06-23王绍玉魏小红

王绍玉,魏小红

亳州师范高等专科学校中文与传媒系,安徽亳州,236800

试论《水浒传》中“无(有)”“没(有)”用法之异同

王绍玉,魏小红

亳州师范高等专科学校中文与传媒系,安徽亳州,236800

“无(有)”“没(有)”是一组结构相同、意义相近的否定词,它们在《水浒传》中共现,从不同角度表示不同意义的否定。经比较分析,发现它们在句法结构、语义和语用方面都存在很多相同点和不同点。对这些相同点和不同点进行了较为细致地梳理和归纳,揭示了这一组否定词的使用特点、使用条件及其发展演变的轨迹。

无(有)没(有);句法;语义;语用;异同

《水浒传》[1]是在民间艺人说书的基础上整理润色而成的,因此口语化程度极高。能将近代汉语白话运用得如此惟妙惟肖,能使《水浒传》成为中国白话文学史上的一座里程碑,施耐庵功不可没。现代汉语由近代汉语演变而来,因此研究《水浒传》中的“无(有)”“没(有)”这一组否定词具有一定的学术意义。

“无”和“没”起源时代不同,发展演变轨迹不一,不同时代的词义及用法也存在很大差异。现以《水浒传》中的“无(有)”和“没(有)”为研究对象,对这一组否定词进行全面、细致地梳理,运用比较法、描写法揭示它们在句法结构、语义、语用三个平面以及与其他相关词语搭配方面的相同点和不同点。希图以此推动相关近义词的研究、相关古籍研究和近代汉语在汉语发展史上地位的研究。

1 “无”“没”异同之比较

“无”和“没”在《水浒传》中共现,它们所在句法位置、语义类型及语用价值等方面都存在许多相同点和不同点,尤其在以下四个方面表现突出:否定名词、否定动词、在句末表示反复问、表示比较。

1.1 “无”“没”都作动词,用来否定名词

“无”与“没”都作动词,相当于现代汉语中的动词“没有”。这一用法可以追溯到先秦,如《诗经·相鼠》中的用例:“人而无仪,不死何为?”[2];《论语·宪问第十四》:“夺伯氏骈邑三百,饭疏食,没齿无怨言。”[3]“无”与“没”后都接名词,表示对领有、拥有或存有的否定,所否定的名词可以是单音节、双音节、名词性偏正短语或兼语短语。从句法结构上看,可以分为两种类型:“无(没)+名词”“名词+无(没)”。

1.1.1 “无(没)+名词”

这一句式是对客观事实的否定性陈述,否定过去或现在的某种外部状态。如:

(1)若是无钱,将你撇在土牢里,求生不生,求死不死。(第9回)

(2)小人这里只卖羊肉,却没牛肉,要肥羊尽有。(第38回)

《水浒传》中“无(没)+名词”的用法与现代汉语相同,具有明显的传承关系。对原著相关例句检索发现《水浒传》中共出现动词“无”1 259例(不含“无有”),后接名词379例(不计重复),占总数的30%;动词“没”517例(不含“没有”),后接名词320例,占60%,足见它们作为动词使用的普遍性。现代汉语中的“没”多用作否定副词,且很少单用。

1.1.2 “名词+无(没)”

说话人为了强调所否定的宾语,加强否定的语气,体现绝对性和排他性,把否定对象置于否定词“无”或“没”之前。 如:

(3)东溪村山上有株大红叶树,别处皆无。(第13回)

(4)官人今日见一文也无,提甚三五两银子,正是教俺“望梅止渴,画饼充饥”。(第51回)

(5)武松道:“感谢你们众位指教我……若是硬问我要时,一文也没。”(第28回)

例(3)(4)都是在逻辑宾语“大红叶树”和“一文”前置的情况下使用“无”的,表示对存有、拥有的否定,相当于现代汉语中的“没有”。例(5)“没”置于句末,这种情况很少,可看作是“无”的同构现象,用王德春同构与建构理论可以解释[4]。这3个例句中“无”“没”用于句末时,前边必须伴随“也”“皆”,构成“也无”“皆无”组合。现代汉语中有“也无”类似的用法:“一分钱也没有”,却没有“一分钱皆无”的用法。

《水浒传》中,以上两种构式中的“无”“没”都可以与动态助词“了”结合,构成“无(没)了”结构。如:

(6)呼延灼说道:“若无了御赐的马,却怎的是好?”(第57回)

(7)鲁智深与杨志、武松又引了小喽罗摇旗呐喊,直到山下来看时,一个军马也无了。(第57回)

(8)原来那大虫拿人,只是一扑,一掀,一剪;三般提不着时,气性先自没了一半。(第23回)

(9)他家庄上被我杀得一个也没了。(第50回)

(10)手下弟兄渐次折得没了。(第118回)

“无”“没”与“了”组合表现出以下特点:“无”和“没”后都可以加“了”,置于句中,带宾语。如例(6);置于句末强调事件的结果,如例(7)。“没了”与“无了”结构形式相同 ,如例(9)(10)。“无了”仅4例,作谓语;“没了”56例,除作谓语外,还可以在助词“得”后作补语,如例(10)。

使用频率上“没了”高于“无了”。“无”和“没”都可以表示任指,如例(7)和例(9)。

骈句和韵文只用“无”不用“没”,口语和书面语明显分离。如:

(11)蛇无头而不行,鸟无翅而不飞。(第79回)

(12)你在东时我在西,你无男子我无妻。我无妻时犹闲可,你无夫时好孤凄!(第6回)

《说文·亡部》说“无,亡也。无,奇字。”例句(6)中的“无”应当理解为动词“丧失,丢失”。由上文分析可见,“无”更具有文言性、书面性,搭配相对稳定;“没”搭配更加灵活,体现很强的现代性和口语性的特点。同一语义诸多否定词并用,又有细微差别,可见元明时期语言使用上具有不确定性、不统一性和使用上的灵活性等特点,否定词由单音节向双音节过渡的痕迹也有所体现。

从上文分析,可以看到“无”和“没”后接名词在结构和语义上的相同之处是其主要特征;在句子成分上“没了”可以作补语,“无了”却只能作谓语,语体上“没了”更加口语化,使用频率上“没了”也明显高于“无了”。

1.2 “无”“没”都是副词,用来否定动词

“无”“没”都可以否定动词,但用法有区别:“无”否定动词有直接否定动词和间接否定动词两种形式;“没”只有间接否定一种形式。这与现代汉语有很大区别。

1.2.1 “无”直接否定动词

第一,“无”表示动态否定,即强调没有进行过某种动作行为,着眼于过去,否定事实或状态已经发生[5]。相当于现代汉语“没有、未曾”,后面跟单音节行为动词,不带宾语。如:

(13)只因用人不着,半路被贼人劫将去了,至今无获。(第12回)

(14)兵不血刃,百姓秋毫无犯。(第97回)

(15)林冲,你又无呼唤,安敢辄入白虎节堂!你知法度否?(第7回)

前两例为单音节动词,后一例为双音节动词。

第二,“无”表示静态否定,即强调动作行为的发出者主观上不进行某种动作行为,着眼于主观意愿,相当于现代汉语的“不”,这里的动词可以是单音节动词,也可以是双音节动词。可以是不及物动词,也可以是及物动词,常常省略宾语。

(16)明白立纸休书,任从改嫁,并无争执。(第8回)

(17)皆一样的酒筵欢乐,无问亲疏。(第71回)

(18)誓毕,众人同声发愿:“但愿生生相会,世世相逢,永无间阻,有如今日!”(第71回)

“没”除了否定“有”之外,不否定其他动词。“没”可以置于动词后直接充当该动词的补语,“无”却没有这种用法。如:

(19)庄家道 :“早来有些牛肉,都卖没了。”(第4回)

1.2.2 “无”“没”间接否定动词

这里所说的间接否定是指“无”“没”与其后面的动词构成连动形式或兼语形式,这种用法在《水浒传》中用例不少。如:

(20)你猜得是,只没个道理得他。(第7回)

(21)这阎婆无钱津送,停尸在家,没做道理处。(第20回)

(22)洒家须吃官司,又没人送饭,不如及早撒开。(第3回)

(23)史进家自此无人管业。(第2回)

从以上4例看,结构形式相同,即“无”“没”+名词+动词+名词,并且“无”和“没”可以任意替换。但是,兼语结构中,前一个名词必须是人。“没”否定动词其动作行为通常发生在说话时间之前。吕叔湘说“‘没有’用于客观叙述,限于指过去和现在,不能指将来。”[6]李铁根分析“已然前时句”和“未然前时句”也有相关论述[7]。

1.3 “无”“没”用在句末表示反复问

“无”与“没”用在句末表示反复问,相当于现代汉语的“V(了)没有?”格式。

(24)这厮从后走出来,看见没人,从背后伸只手来摸我胸前道:“嫂嫂,你有孕也无?”(第45回)

(25)时迁道:“你且看匣子里有甲也无?”汤龙便把匣子打开看时,里面却是空的。(第56回)

(26)有劳娘子相待大官人坐一坐,注子里有酒没?(第24回)

“无”“没”分别与“有”在相互对应的位置上出现,也说明“无”和“没”具有动词性。现代汉语使用双音节词“没有”。“有”和“无”之间的名词是问题重心,是问话所指向的具体内容;使用“无”时必须在名词和“无”之间加虚词“也”。可以是疑问句式或陈述句式,“无”句5例,“没”句1例。

“有”和“无”还可以用反复问的句式表达陈述语气。如:

(27)这个不难,只取牢城营文册一查,便见有无。(第39回)

1.4 “无”“没”表示比较

“无”与“没”用于比较具有明确的分工,前者表示极比,后者表示差比。如:

(28)世间无比酒,天下有名楼。(第39回)

(29)又是一匹无敌的好马。(第13回)

(30)便是,小人先妻也没此娘子这表人物。(第24回)

“无”表示极比,除了“无敌、无双”外,还有“无对”等,语义上用于赞扬,表示说话人极为推崇,有强调赞叹情感的作用,语句简练,不含否定意义,不出现比较客体;“没”表示差比,只见一例,表示比较主体在某个方面不如比较客体,比较主体和比较客体同时出现,极比和差比都是对比较客体的赞扬。但是,二者在语用上却有很明显的差别,前者说话人真心实意,情不由衷;后者体现说话人有意恭维,虚伪,讨好。“无”与“没”可以在一句话当中同时出现,这使语言变化多姿,丰富多彩[8]。如:

(31)只见知客寮门前,大门也没了,四围壁落全无。(第6回)

(32)且说杨志提着朴刀,闷闷不已,离黄泥冈,望南行了半夜,去林子里歇了;寻思道:“盘缠又没了,举眼无个相识,却是怎地好?”(第17回)

由上文分析可知,“无”与“没”否定名词、动词,在结构和语义上的相同点是主要的,差别是细微的。“有”与“无”可以并用,类似于固定结构,如“便见有无”“体察有无,急来回报”等;“没”却没有这种结构。

语体上,“无”多用于叙述,书面色彩较浓;“没”多用于人物对话,表现出非常明显的口语性。就口语而言,二者在标识人物身份上也具有明显不同的语用色彩:说“无”的人社会地位较高,有较高的修养,诸如“官员、道士、长老,太公”等;说“没”的人社会地位低下、粗俗,诸如“军汉、商贩、无赖、泼妇”等。如:

(33)当有殿头官喝道:“有事出班早奏,无事卷帘退朝。”(第1回)

(34)呼延灼说道:“若无了御赐的马,却怎的是好?”(第57回)

(35)李逵大笑道:“没你娘鸟兴!你这厮是甚么人?那里来的?也学老爷名目,在这里胡行 !”(第43回)

(36)那妇人看了,见这两个蠢汉拖扯不动,喝在一边说道:“你这鸟男女,只会吃饭吃酒,全没些用,直要老娘亲自动手!”(第27回)

两者在常见短语构成上也存在很大差异,“无”字短语以双音节为主,大多数被现代汉语所继承,诸如“无妨、无限、无端、无穷、无涯、无边、无疆、无聊、无辜、无赖、无知、无故、无比、无双、无才无学、无风无雨”等;“没”字短语以多音节为主,很杂乱,现代汉语很少继承,诸如:“没出豁、没来由、没分晓、没些个、没撩没乱”等,这说明书面语比口语具有更强的稳定性和可继承性。

2 “无有”“没有”异同之比较

2.1 “无有”“没有”否定名词

“无”“没”与“有”结合,构成“无(没)有”结构表示对存有的否定,但是“无有”置于名词前,“没有”置于名词后,现代汉语“没有”取代了“无有”。“无有”和“没有”使用频率持平,为23∶27,都以否定名词为主。如:

(37)后来仁宗天子在位共四十二年晏驾,无有太子。(第2回)

(38)这条街上远近人家,无有一个不知此事。(第26回)

(39)“劈牌定对的好汉在那房里安歇?”店小二道:“我这里没有。”(第74回)

(40)你却把些本事动达天颜,赦书何愁没有。(第81回)

“无有”共27例,否定名词8例,约30%,位置固定,都在名词前面。“没有”以否定名词为主,共23例,否定名词21例,占90%。“没有”使用灵活,5例出现在名词后;4例省略,有对话省略和承前省略。

2.2 “无有”“没有”否定动词

“无有”否定动词以双重否定为主,计18例,占“无有”总数的66%;动态否定1例。“没有”否定动词1例。在表示比较方面,与“无(没)”不同,“没有”表示差比,如例(44);而“无有”则不表示比较。

(41)但有人来投奔他的,若高若低,无有不纳,便留在庄上。(第8回)

(42)今后刀兵到处,无有再容。(第85回)

(43)你正是“马蹄刀木勺里切菜”,水泄不漏,半点儿也没有落地。(第24回)

(44)那婆子道:“大官人休怪老身直言:你先头娘子也没有武大娘子这手针线。(第24回)

2.3 “无有”“没有”构成的双重否定

为了便于讨论,在此不把“无”和“无有”、“没”和“没有”分开,在《水浒传》中“无”可以构成六种双重否定格式:“无不”“无所不……”“无有不……”“无……不……”“无非”“无……非……”;“没”只有两种格式:“没……不……”和“没有……不……”。在与相关词语的搭配上,“无”比“没”更灵活一些,详见相关文献[9-10]。

2.4 “无(有)”“没(有)”演变历程的差异

吕叔湘先生说:“毋亦作无(无),字形虽异,音读不殊,传世经籍亦多彼此互为异文,故得视为一个语词之两种书写形式,无须辨析。”[11]“毋”“无”古书通用,不乏其例。“没”是南宋新产生的一个否定副词,《说文》说:“没,沈也。丛水,从殳。”吴福祥先生考证:“没”在“《语类》中已经有用例,经过元代发展,到明代《金瓶梅》中,‘没’已发展成为一个使用频率最高的‘未’类否定词。”[12]《水浒传》中,“无”1 259例;“没”517例。“无”是“没”的两倍多,否定名词时,“无”可以与“没、没有”相互替换而不影响语义表达。说明“无”在元明时期处于主导地位。“无”修饰“有”表明“无”的动词义开始虚化,又由于“无”具有很强的动词性、文言性和书面性,加之语言经济性原则,在口语中“无有”最终被“没有”所取代。

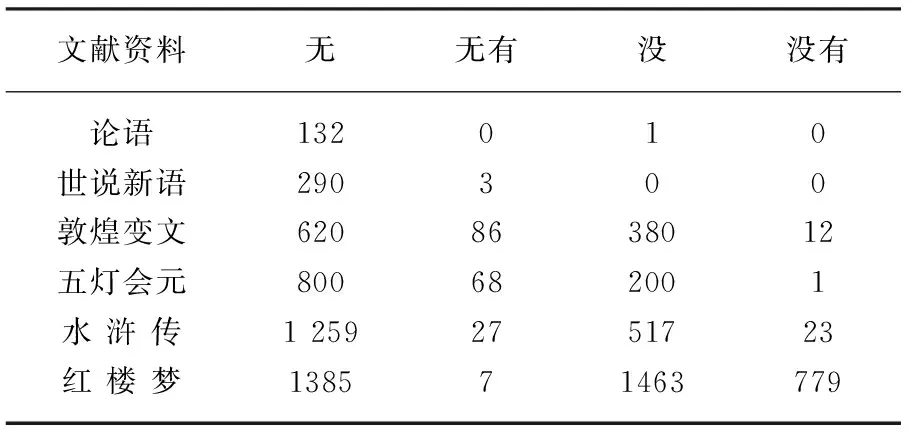

笔者对《论语》《世说新语》等时代性、口语性较强的六部著作中的“无(有)”和“没(有)”的使用情况作过统计,发现二者此消彼长的演变历程(表1)。“无有”在唐宋时期是其发展的高峰,元明清递减,现代汉语消失;而“没有”从元明开始用量呈递增趋势,现代汉语“没有”已经取代了“无有”[13-16]。

3 结 论

通过以上梳理和比较分析,可以看到“无(有)”和“没(有)”在以下方面表现出明显的区别性特征:第一,结构搭配上,“无”多否定单个名词,尤其在没有后续句的条件下,“没”多否定小句;第二,情态否定方面,无论动态否定或静态否定,只使用“无”,不使用“没”;第三,二者在双重否定的构成类型上“无”结构类型更多,形式更自由;语体色彩上“无”多用于书面语,“没”多用于口语;构词能力以及稳定性和继承性等方面,“无”也表现出更强的优势。由此,还可以看到二者在其演变历程上的不均衡性,近代汉语在汉语发展史上的过渡作用和桥梁作用。

表1

文献资料无无有没没有论语132010世说新语290300敦煌变文6208638012五灯会元800682001水浒传12592751723红楼梦138571463779

另外,“无有”在唐宋时期是其发展的高峰,元明清递减,现代汉语消失;而“没有”从元明开始用量呈递增趋势,现代汉语“没有”已经取代了“无有”。关于“无”和“没”的来源、发展路径和发展机制等问题将另文探讨。

[1]施耐庵,罗贯中.水浒传[M].上海:上海古籍出版社,1998

[2]沐言非.诗经[M].北京:中国华侨出版社,2013:63

[3]论语[M].毛子水注译本.重庆:重庆出版社,2008:234

[4]王德春.语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001:45-46

[5]史思明.《水浒全传》的否定词[J].安庆师范学院学报,1987(3):88-91

[6]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980:341

[7]李铁根.“不”“没(有)”的用法及其所受的时间制约[J].汉语学习,2003(2):3-5

[8]周有斌.元杂剧中“无”“无有”“没”“没有”否定词的研究[J].淮北职业技术学院学报,2010(12):99-100

[9]王绍玉.《水浒传》中否定性无定代词构成的双重否定句[J].淮北师范大学学报:哲学社会科学版,2011,32(6):123-125

[10]王绍玉.《水浒传》中由否定副词构成的双重否定句[J].湖北第二师范学院学报,2012,29(1):37-40

[11]吕叔湘.汉语语法论文集[M].北京:商务印书馆,1984:73

[12]吴福祥.否定副词“没”始见于南宋[J].中国语文,1995(2):153

[13]刘义庆.世说新语[M].新疆:新疆青少年出版社,2005

[14]王重民.敦煌变文[M].北京:人民文学出版社,1957

[15]普济.五灯会元[M].北京:中华书局,1984

[16]曹雪芹,高鹗.红楼梦[M].上海:上海古籍出版社,2002

(责任编辑:李力)

10.3969/j.issn.1673-2006.2015.07.016

2015-03-21

安徽省教育厅人文社科研究项目“‘古-方-普’视野下的情态研究——以亳州方言为例”(SK2012B311)。

王绍玉(1971-),安徽泗县人,硕士,讲师,主要研究方向:汉语史。

H04

A

1673-2006(2015)07-0057-04