战略柔性主导逻辑演化、测量与前因后效

——研究视角与动向评述

2015-06-23陶颜魏江

陶颜,魏江

(1. 南京理工大学经济管理学院,南京 210094;2. 浙江大学管理学院,杭州,310058)

■管理学

战略柔性主导逻辑演化、测量与前因后效

——研究视角与动向评述

陶颜1,魏江2

(1. 南京理工大学经济管理学院,南京 210094;2. 浙江大学管理学院,杭州,310058)

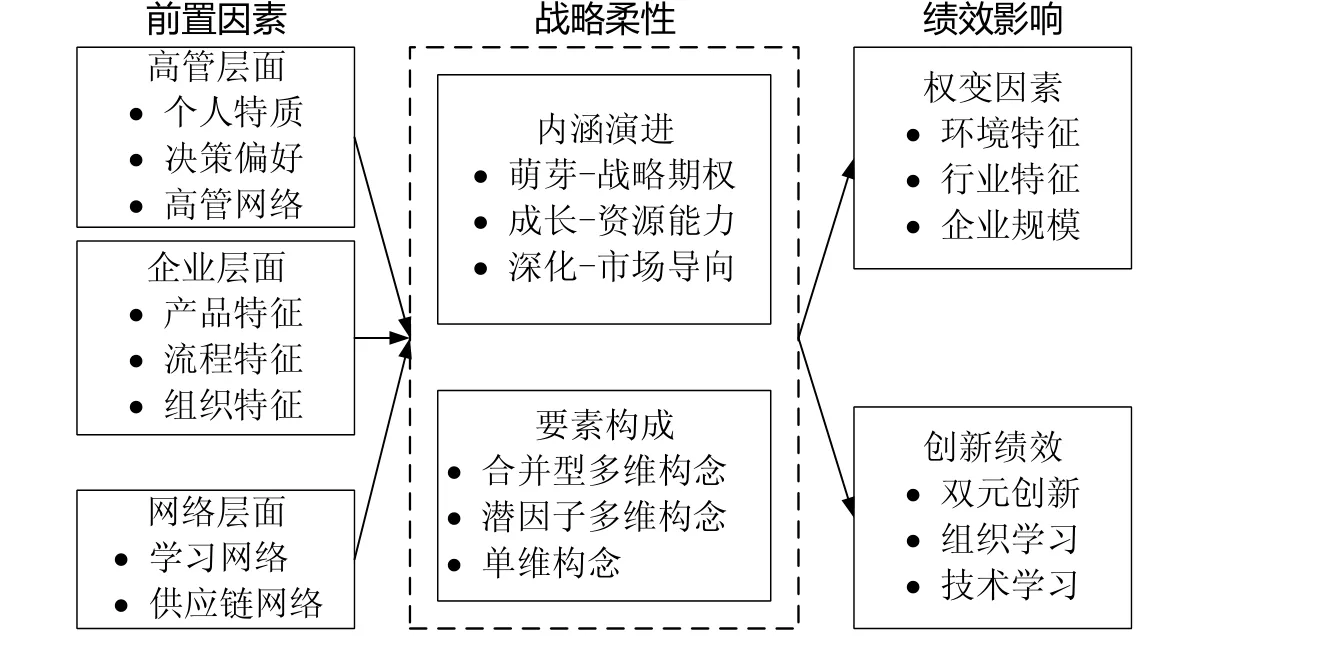

在经济全球化时代,伴随着各技术领域的不断融合,新技术、新市场、新规则和各种突发事件的不断涌现,企业的经营环境的不确定性已经得到广泛承认。战略柔性是企业在不确定环境中,为保持持续竞争优势所需的一种关键能力。研究回顾了近30余年来战略柔性主导逻辑的发展,厘清理论的萌芽、成长、深化三个阶段及其脉络关系,分析战略柔性构念在测量方法上的演进,梳理出战略柔性在高管、企业和网络层面存在的最新研究议题与方向,以及战略柔性对绩效影响方面的新近研究进展。在此基础上,提出战略柔性理论研究图谱和未来富有潜力的研究方向。

战略柔性;主导逻辑;前置因素;测量;绩效影响;研究图谱;研究方向

战略柔性(Strategic F lexibility)最早于1978提出[1],1995年后成为正式的学术概念[2-3]。Hamel等学者指出动荡环境中的企业应具有适时调整战略以获取未来市场地位的能力,这种能力便是战略柔性,它使企业能对战略聚焦点进行动态调整、对战略优先级进行灵活切换。在网络经济与服务经济时代,企业所面临的环境不确定性日益加剧[5]。企业怎样及时有效地应对环境的不确定性?怎样对外部环境和内部资源进行灵活调适和主动管理?这些问题重新激发了学术界对于战略柔性的讨论热情。近年来,一些发表于Academy of Management Journal、Strategic Management Journal等高影响因子杂志上的重要文章[6-8],在战略管理、创新管理和组织管理等领域,重新审视并发掘了战略柔性的理论意义与实践价值,并进而开拓了若干战略柔性理论研究的新方向。

本文对近30年(1978-2013)战略柔性理论的发展脉络进行梳理,在此基础上,对战略柔性未来研究趋势进行探析。全文结构如下,第1部分从战略柔性的理论基础切入,觅出理论发展的三个阶段及其脉络关系;第2部分针对战略柔性在实证研究中的测量难题,提出战略柔性的测量方法;第3部分从前置因素方向分析了战略柔性在高管、企业和网络层面存在的最新研究议题与方向;第4部分分析了战略柔性与企业绩效之间存在的中介机制和调节因素;第5部分提出了战略柔性理论研究图谱和未来比较富有潜力的研究方向。

一、理论主导逻辑的演化

战略柔性的理论经历了萌芽、成长、深化三个演化发展阶段(图1)。萌芽阶段的理论贡献有二:其一,超越稳定经营环境假设,描绘战略柔性概念轮廓。例如Eppink指出在产业条件发生不利变化时,战略柔性可以使企业拥有主动应对能力[1]。同样,Ansoff也提出企业应当具有应对“意外事件”能力,并且必须通过构建战略柔性来应对快速变化的不确定环境[9]。其二,形成包罗多个要素和层次的“大伞”构念[10],向正式化的管理构念迈进。例如Aaker和Mascarenhas从组织职能视角指出,提升企业的战略柔性,可以从研发、财务、运作、营销、国际化和管理架构六大途径切入[11]。Bierly和Chakrabarti认为战略柔性包括制造柔性、财务柔性、营销柔性和知识基柔性四个方面[12]。这一时期,期权方法成为分析战略柔性的重要工具[11],一些学者通过建立严谨的期权数学模型来描绘战略柔性,分析企业战略选择的可能集合[13]。总的看来,萌芽阶段的主要研究贡献是承接了之前学界对制造柔性、研发柔性等问题的研究,打破稳定经营环境假设,指出战略柔性对于动荡环境中的企业的重要意义,为形成正式化构念打下了基础。

在成长阶段,相关研究的重要理论贡献则表现在:一,跳出了“萌芽阶段”对“战略柔性是具有战略意义的组织各职能、各层面的柔性统和”的模糊认知,在资源观研究成果基础上,对战略柔性的本质进行了刻画。当时的静态资源观认为,有价值的、稀缺的、难于模仿和难于替代的资源是企业竞争优势的来源[14]。战略柔性则指出,企业仅仅拥有资源是不够的,例如Sanchez提出企业应当具有资源柔性(资源以低成本和时间为代价被运用于其它用途的范围)和协调柔性(例如企业重新界定产品战略、配置资源链并有效运用资源的能力)[3,15]。二、相比于动态能力理论存在着不清晰、太抽象和难于测量的问题[16],战略柔性理论提出了动态环境中企业保持竞争优势的具体思路。Shimizu和 Hitt指出战略柔性是企业快速投放资源于新行动、根据需要停止或逆转资源承诺的能力[17]。快速进行资源部署和展开竞争行动的能力,是企业应对竞争环境的高频变化,构建或继续保持竞争优势的基础[7]。Zhou和Wu则指出战略柔性是一项补充性的(Complementary)能力,这种能力能够更好地帮助企业挖掘其既有资源的潜能[8]。总的来看,这一阶段的研究对早期过于宽泛的战略柔性概念的内涵进行了收缩和抽象,界定清楚了构念内涵,弥补了资源观和能力观在解释企业竞争优势保持上的不足,提出了较为充实和成熟的管理构念。

图 1:战略柔性理论发展阶段及其主导逻辑的演化

在深化阶段,战略柔性理论更加能够落地,在管理实践中发挥明显作用,市场导向的战略柔性(Market orientation或Market-focused strategic flexibility)的提出是一重要标志。一些学者认为战略柔性是在营销理论和战略理论基础上形成的聚合构念(Polymorphous construct)[18],市场导向对战略柔性内涵存在重要的补充作用[19]。Johnson等学者提出市场导向的战略柔性是“为配置和重构客户价值主张,企业所形成的战略选择能力”[20],若不真正将聚焦点放在发现和满足客户的需求上,那么无论是战略的、战术的、还是操作层面的柔性,都不能帮助企业获取更高价值和持续竞争优势。Gylling等学者以芬兰财产租赁公司的案例研究表明,企业与客户之间的共同价值创造行为,是塑造市场导向的战略柔性的一个重要方面[21]。Nadkarni和Herrmann发表于AMJ的论文再次检验并采用了Grewal和Tansuhaj的市场导向的战略柔性量表[18],研究了不确定市场竞争行动中,CEO个人特质对于战略柔性和企业绩效的影响。可以说,直面市场进行资源部署和展开竞争行动,是战略柔性在现实经营环境中的理论价值的重要体现[7,8]。从理论发展过程上看,对战略柔性的市场导向内涵的强调,正表明战略柔性理论更加“直面现实”,更加关注企业在市场竞争行为中体现出来的战略柔性,注重从客户需求、竞争者挑战、组织协同等具体方面考虑战略柔性的概念和测量问题[6],超越了对企业资源和能力的抽象分析,逐渐发展成可精确实证的操作化概念。这一演化过程正是对以往战略柔性理论的“难测量、难实践、易混淆”的理论发展状态的一种回应和革新[19]。

二、构念测量思路的发展

构念的清晰测量对于理论的发展来说极为重要,战略柔性若无法度量则无法管理,不同学者的研究之间也难以形成有效对话。怎样对战略柔性加以测量,是战略柔性理论研究中存在的难题,随着市场导向的战略柔性的主导逻辑演化,战略柔性的测量问题开始有了新的清晰思路。总览现有研究,学者们在战略柔性的构成要素和具体指标上,存在着不同看法。部分文献将战略柔性视为多维构念(Multidimensional construct),使用了合并模型(Aggregate model)和潜因子模型(Latent model)对战略柔性构念进行了解析(在合并模型中,多维构念的各个维度是该多维构念的不同组成部分。在潜因子模型中,多维构念的各个维度是该多维构念的不同表现)[22],进入战略柔性理论发展的第三阶段后,研究者多重视到战略柔性的具体表现指标,并应用于实证研究(表 )。

表 1:战略柔性构念测量思路的发展

早期研究认为战略柔性是建立在生产柔性、营销柔性、研发柔性上具有战略意义的组织柔性,也理所当然地认为战略柔性的应当通过各职能柔性来测量,因此多采用合并模型来分析战略柔性构念的组成要素。典型的研究如:Bierly和Chakrabarti在研究技术学习与战略柔性关系时,将战略柔性划分为生产柔性、财务柔性、市场柔性、知识基柔性等四个方面[12],还有Liebeskind等学者从运营柔性、组织柔性两个维度研究了外界联系对企业战略柔性及组织学习的影响问题[23]。

运用潜因子模型分析战略柔性的构成要素的研究分为两类。一类是比较抽象地从企业资源和能力表现上分析战略柔性的构成要素,其中最为核心的文献是Sanchez提出的资源柔性与协调柔性观点[3],他认为可以从资源的有效使用范围、资源源移做它用所需的时间以及资源移做它用所需的成本这三个方面来测量资源柔性,从重新界定产品战略的能力、重新配置资源链的能力、有效运用资源的能力这三个方面来测量协调柔性,进而对企业的战略柔性水平进行判断。Sanchez对战略柔性的理解和测量思路影响了后续不少学者,如Li S u等学者皆从资源部署范围和协调速度来测度战略柔性,并开展了实证研究[26]。但实际上,直接向企业人员询问关于抽象的资源和能力的部署和变化情况,对于大多数人来说不啻为一个难以回答的问题,因此一些学者对Sanchez[3]提出的战略柔性测量方法进行了一定调整。Zhang提出战略柔性包括产品柔性和协调柔性两个方面,产品柔性是实现产品多样化并满足持续变化的市场需求的能力,协调柔性是指将资源使用到不同的功能领域的能力[25]。例如 Nadkarni和Narayanani提出战略柔性可以由资源部署和竞争行动构成,资源部署模式的多样化程度和切换敏捷性是战略柔性的测度标准,可行的竞争行动数量则是企业建立和保护其自身竞争优势,并侵蚀对手企业竞争优势的重要工具[7]。还有研究将战略柔性划分为前瞻柔性和反应柔性两个维度[20],这种划分背后的逻辑思想是,战略柔性本质是先动性和反应性的反复与糅合[29],特别强调企业对不确定市场环境的管理与互动,也具有较高的理论解释力。

伴随着市场导向视角的战略柔性研究的逐渐深入,另一类研究开始侧重于从企业在不确定市场变化中的竞争表现来测度战略柔性。例如Evans认为时间(Temvoral)和范围(Intentional)是测量企业市场竞争表现时应当考虑的关键指标[27];Worren等学者从产品市场竞争的视角提出产品多样性、新产品型号导入市场的频率、推出的全新的产品的数量可以测度战略柔性[28];还有学者从面向市场竞争时具体资源的冗余、敏捷性、多功能性、风险方面设计量表[18];Nadkarni和Herrmann对战略柔性的测量则注重客户需求、竞争者挑战、组织协同、机会发现等指标[6];Zhou和Wu对于战略柔性的测量,带有非常鲜明的市场导向特征[8],这些指标包括:营销资源的柔性分配、根据产品多样化情况进行生产资源的柔性分配、为潜在的产品应用范围进行柔性设计、为进入新细分市场时能重新界定产品策略、为目标市场设计产品时能有效重构企业资源链、为支持预期产品策略能对企业资源进行有效的再部署。市场导向视角的战略柔性测量,一定程度上克服了从资源和能力抽象考察战略柔性的测量效度问题,Nadkarni及Herrmann、Zhou及Wu等学者开发的量表也具有较高的效度和信度,为未来的实证研究展开打下了较为牢固的基础。

总的来看,对于战略柔性这样在早期概念内涵较为丰富庞杂的“大伞”概念来说,运用合并模型的所进行的战略柔性概念的要素分析,其意义在于更好地向人们解释战略柔性的具体组成部分,使得企业塑造和管理战略柔性活动中得以有的放矢。但对于学术研究来说,要同时掌握诸如研发柔性、生产柔性、营销柔性等要素的具体情况的话,必然面临着大量复杂的数据收集工作。而运用潜因子模型,从资源和能力视角,对战略柔性进行要素分析、设置构成指标(Formative indicator),有利于抓住战略柔性的形成原因和管理途径。新近研究的市场导向视角的测量,其意义在于引导人们抓住战略柔性的具体表现,使战略柔性概念能更好地从理论进入实证过程。更好地把握住了愈加动荡环境下的企业市场竞争特点,并使战略柔性的测量更加具体可操作,具有重要意义。

三、前置因素研究新方向

在新近的战略柔性文献中,学者们从高管层面、企业层面和网络层面对战略柔性的前置因素进行了讨论。这些讨论有助于人们理解战略柔性的具体来源,为企业在经营过程中提升战略柔性提供了思维框架,更重要的是,这些研究正在弥合跨领域的知识,逐步形成跨界理论,开辟出一些新颖的研究热点。

第一,从高管层面分析战略柔性的前置因素。这些研究又分两类:一类侧重从个人特质角度来探讨。例如,高管对环境变化的敏感性与开放性、高管领导能力、高管对创新文化倾向性等个人特质因素,都是企业战略柔性生成的重要前因[1,30-31]。Shimizu和Hitt指出高管在对环境的感知、评估和行动三个方面的负面行为将会阻碍战略柔性的形成[17]。Nadkarni和Herrmann的重要研究则分析了CEO的责任心、情绪稳定性、随和性、外向性等人格特质对于企业战略柔性的影响,并建构了人格特质、战略柔性和企业绩效之间的中介关系模型。另一类研究专门从决策偏好角度讨论了战略柔性的前置因素。Grewal和Tansuhaj的研究表明,大企业的战略领导者往往倾向于通过向未来可能执行的战略方向上投入资源来塑造企业的战略柔性[18],比较而言,小企业更倾向于从企业家的警觉性、快速响应和执行能力方面来获取战略柔性。Nadkarni和Narayanan分析认为高管的战略模式偏好会对企业的战略柔性产生明显的影响[7],他们的研究发现,复杂型(Complexity)战略模式偏好更容易促成高战略柔性,而聚焦型(Focus)战略模式偏好则不易形成战略柔性。Combe等学者则通过案例研究发现,高管群体所发展出来的战略选择的类型和数量,对企业战略柔性和差异化竞争具有正向影响[32]。除此之外,还有研究关注了高管团队社会网络对于战略柔性和企业绩效的影响机制,发展了构建 TMT社会网络的人力资源实践理论[33]。

第二,从企业层面分析战略柔性的前置因素。早期该层面的战略柔性前置因素分析显得较为宽泛,例如Das和Elango研究认为,影响企业战略柔性的主要因素分为内外两方面,内部因素包括制造柔性、产品结构、员工柔性和组织结构,外部因素包括供应商、战略联盟和跨国运营等[2]。新近研究更为聚焦地从产品、流程和组织结构特征分析战略柔性的前置因素:首先,从产品上看,Worren等学者以家电产业为研究对象,讨论了模块化对战略柔性的影响,模块化的产品架构是企业增加战略柔性的潜在来源[28]。其次,从流程上看,企业在流程和技术方面的持续改进对战略柔性的形成具有重要的作用,Zhang的研究发现信息系统这一重要的流程建设工具对企业的战略柔性存在着正向影响[25],王永健、谢卫红和蓝海林也分析了IT能力对于战略柔性的影响机制[29]。第三,从组织上看,Hatum和Pettigrew指出企业的柔性组织结构设计[34],例如有机组织、网络化组织结构,对企业战略柔性有显著影响,另外,组织知识基、组织学习方式也都对战略柔性的提升机制也开始得到学者们的关注[35,36],这一方向的研究也受到国内学者李垣、苏中锋等学者的关注并获近年国家自然科学基金支持。

第三,从网络层面分析战略柔性的前置因素。学者们发现,战略柔性问题并非仅仅局限于单个企业之内,企业网络特征也会对战略柔性产生影响。一种是学习网络特征,Liebeskind等学者以两家成功的新生物科技公司为研究对象,发现两家公司的科研人员通过与外界单位(特别是大学)的科研人员进行了大量非正式契约合作研究活动,这种对跨边界的社会网络的利用大大增强了它们的学习绩效和战略柔性[23]。另一类是供应链网络特征,Chang等学者以台湾主板生产企业为研究对象,发现供应商(集成芯片供应商和零配件供应商)的参与行为显著地影响着核心企业的战略柔性水平[37]。Hülsmann等学者认为区域范围甚至全球范围的上下游企业,通过实施重组、剥离和纵向分解等“归核”活动,通过联结供应链,打造资源获取通路,把各有所长的企业个体的柔性能力整合起来,创造出具有整体柔性的企业网络[38]。

可以看到,对于战略柔性前置因素的分析,目前的研究视角和层面都较为丰富,为回答“怎样获取和塑造战略柔性”这一问题提供了更为广阔的思路和更为立体可行的方法,这些新近的研究也给未来研究做出了重要启示:第一,高管层面的战略柔性前置因素研究,打通了从个人特质到企业绩效之间的关联通道,与心理学的新近研究进展形成了文献对话关系,未来这方面研究可以从高管特质与战略行为、人力资源测评、风险投资决策等角度进一步展开[6]。第二,企业层面的战略柔性前置因素研究,也已超越Ansoff、Aaker和Mascarenhas等学者的模糊宽泛解释,将战略柔性的来源聚焦到产品、流程和组织三个基本维度上,这种聚焦使得战略柔性的提升工作有了具体的抓手[25,28]。第三,网络层面的战略柔性前置因素研究,与当前的网络嵌入、网络治理等研究热点相呼应,该层面的研究抓住了学习网络和供应链网络这两个关键组织网络关系,为搜寻企业战略柔性的来源开辟了新的思路[37]。

四、战略柔性的绩效影响

战略柔性理论着眼于企业在不确定环境下的绩效发展和竞争优势保持,但这并不意味着战略柔性与企业绩效之间是简单的线性关系。现有研究指出,需要结合环境特征、行业特征与企业规模等因素,才能较为准确地把握战略柔性塑造与企业绩效之间的关系。

从环境特征上看,不少研究指出,在动荡环境下,战略柔性对企业绩效存在显著正影响。早期Swamidass和Newell以机床制造企业为对象,实证研究发现环境动态性、战略柔性及企业绩效三者存在着正向影响关系[39]。以近十年来两次金融危机为背景的研究也证实了上述观点,例如 Grewal对亚洲金融危机后的企业进行的研究发现,在动荡不定的环境中,战略柔性和市场导向共同增强了企业应对经济危机的能力[18];Lee和Makhija研究了经济危机背景下的跨国企业国际投资问题,以209家韩国企业为研究样本,发现战略柔性可以帮助企业在难以预期竞争环境中快速调整自己的投资策略,拥有战略柔性的跨国企业在危机背景下更易获取高绩效[5]。然而,也有研究对战略柔性与企业绩效之间的正向影响关系提出质疑,Pagell和Kraus对Swamidass和Newell等人的实证结果采用新的样本进行了检验,并未发现环境动态性对战略柔性与企业绩效关系存在显著的正向调节[39-40]。Anand和 Ward在对美国金属制品、电子设备及电子控制等产业的100多家企业实证研究后认为,战略柔性唯有与环境动态性水平适度匹配,才能对企业绩效产生积极作用[41]。这些研究似乎在暗示,尽管以往理论认为战略柔性是企业在动态环境中保持竞争优势的重要因素,但实际情况可能是,与动荡环境的适度匹配,才能使战略柔性发挥作用。

从行业特征上看,战略柔性对于快速变化的行业更为关键。Nadkarni和Narayanani实证研究发现,在“钟速”(Clockspeed)较高的行业(包括个人电脑、计算机辅助的软件工程、半导体、电影产业、运动鞋业、玩具和游戏器具产业以及化妆品行业)中,战略柔性与企业绩效存在更为显著的正向影响关系[7]。在服务业中,这种关系表现的更为明显,Jover等学者通过实证研究发现,相比于制造业,服务企业对于市场需求的波动更为脆弱和敏感,其战略柔性的形成对于自身在动荡市场环境中获得竞争绩效来说非常重要[42]。Bowen和Ford指出,为了满足顾客的不断变化与多样化的需求,服务企业必须具有一定的柔性,服务产品的广度和根据顾客需求进行定制开发的速度是服务企业的重要竞争优势的来源[43]。

从企业规模上看,现有研究认为,战略柔性对于大型企业、中小型企业的绩效获取都具有重要意义。在大型企业方面,Abbott和Banerji挑选了美国财富500强中的227家跨国企业,发现战略柔性对企业的销售利润率、资产收益率和税前收益均有显著的正向影响[44]。大型企业往往长于投资和形成冗余资源,建立危机应对缓冲机制,这使得企业得以拥有更高的战略柔性[18]。在中小型企业方面,Worren等学者对欧美家电企业的模块化、战略柔性与企业绩效关系进行了分析,发现战略柔性与企业绩效之间有显著的正向关系[28]。Nadkarni和Herrmann以印度业务流程外包行业中195家中小企业的为样本,也发现战略柔性对中小企业的绩效存在显著影响。

值得注意的是,近年来,对战略柔性与创新绩效关系的讨论成为新的关注焦点。创新绩效是企业绩效的重要组成部分,在服务经济时代,创新甚至可以被视为企业绩效的决定性因素[45]。这方面研究又出现了两个研究子方向:其一,考察战略柔性在创新绩效形成机制中的调节作用,例如 Bierly和Chakrabarti发现战略柔性正向调节了内、外部技术学习对新产品创新绩效的影响关系[12]。其二,探究战略柔性对于组织双元性创新活动影响作用,例如Li Su等学者认为,资源柔性可以帮助企业迅速转换已有资源用途从而更为容易地开发出新的产品,协调柔性可以更好地帮助企业实现对资源的有效利用提高企业开发新产品的速度[26]。李桦和彭思喜也基于珠三角274家企业样本,实证研究了战略柔性通过双元性创新影响企业绩效的路径[46]。Zhou和Wu通过对江浙沪地区192家高技术企业样本分析后发现,战略柔性并不像以往研究所说那样同创新绩效有直接联系,但是其对于技术能力与探索式与利用式创新关系,则起着重要的正向调节作用[8]。上述学者注意到战略柔性对于创新活动、尤其是对双元性创新的影响,在一定意义上也对Christensen做提出的“创新者的窘境”难题做出了富有启示的回答[47]。

五、总结和未来研究展望

1.现有研究小结

三十年为一世(东汉•许慎《说文》),一个理论经过三十余年的发展仍历久弥新,足以暗示该理论具有较强大的解释能力与自新能力。“运用之妙,存乎一心”,战略柔性的重要意义,正是在于让身处不确定经营环境,面对不断涌现的新技术、新市场、新规则和各种突发事件的企业,能够有效的进行资源部署和协调,从而保持持续竞争优势。近三十年来,战略柔性理论的主导逻辑,构念测量方面的研究一直在进步,从前置因素和绩效影响方面提出的研究问题也耐人思索。总的来看,首先,当前战略柔性的研究已超越理论萌生阶段,正从理论演绎向实证研究迈进,这从战略柔性理论的阶段划分和测量方法的演进过程中不难窥见;其次,从当前战略柔性的前置因素研究正呈现出从企业层面向高管层面和网络层面双向展拓的趋势,近年来发表于AMJ和SMJ的数篇文献也侧面说明这两个研究趋势正日渐明朗;最后,对于战略柔性与企业绩效的关系,现有研究从环境特征、行业特征和企业规模等角度做出了更为细致的刻画,并且新近研究更为聚焦到战略柔性与创新绩效、组织双元性创新之间的关系探析。

图2:战略柔性研究图谱

2.未来研究方向

基于已有的研究基础,未来战略柔性理论研究存在着以下几个比较明显的研究方向。

首先,从前置因素方向运用更宽广视角研究战略柔性的形成机制。目前研究的出现两个比较富有研究意义的话题,即高管特质和企业网络特征对战略柔性的获取和积累的影响。一方面,从高管层面对战略柔性前置因素的研究体现了当前管理学研究中明显的学科交叉趋势,特别是来自心理学与决策科学的研究,有利于我们解读动态环境下企业行为与能力所受到的个人特质影响。另一方面,从网络层面对战略柔性前置因素的研究正顺应了目前全球价值网络、模块化组织网络形成与快速发展的形势,并启发我们将战略柔性的来源拓展到组织网络背景下[37;23],而不仅仅局限于组织内部。因此,未来研究应该多进行不同层次和视角的对话与整合,构建更具现实指导意义和理论解释力的战略柔性研究框架。

其次,战略柔性对企业绩效和双元性创新的影响机制值得讨论。环境、行业、规模等权变因素的引入,有利于我们具体分析在企业经营中战略柔性所起到的真实作用,这类更为细腻的研究,有助于刻画和完善战略柔性的绩效影响机理另外值得注意的是,在新近研究中,战略柔性与创新绩效的关系也开始成为热点[8],例如战略柔性与创新绩效的内在作用机制是什么?是直接影响还是调节作用?战略柔性是否促进了企业的双元性创新?现有研究还存在不一致观点,也非常值得探明。同时值得注意的是,过去对企业战略柔性问题的研究多给予制造业情境,目前学者们开始强调在服务业背景下,在行业钟速相对较高的服务业中,战略柔性的形成机制、对服务质量与绩效影响等问题进行专门分析,仍具有较大的研究空间等待探索。

最后,对市场导向的战略柔性内涵与测量方法值得做出进一步研究。从理论发展上看,战略柔性理论弥补了资源观和动态能力观在解释企业保持持续竞争优势问题上的不足,取得了较大成就。随着动态能力理论的兴起,战略柔性似乎与动态能力理论出现了混淆,例如Eisenhardt和Martin所提出的动态能力是整合、重构、获取和扩散资源以适应甚至创造市场变化的观点,与Sanchez对战略柔性的解释并没有本质上的区别。有学者也怀疑战略柔性是不是可以被看做是动态能力的一种特殊类型,但是也有更多学者对此观点并不赞同,这些研究认为战略柔性更面向市场竞争,而动态能力更面向企业的资源组织过程,两者存在差异并相互作用[48],更多挖掘战略柔性在市场导向方面的内涵和测量方法,使得战略柔性理论易于理解和操作,能够被实践团体认识到其重要意义,是强化战略柔性理论基础和解释力的重要工作方向。

[1]EPPINK D J.Planning for Strategic Flexibility[J].Long Range Planning,1978,11(4):9-15.

[2]DAS T K,ELANGO B.Managing strategic flexibility:key to ef fective performance[J].Journal of General Management,1995,20(3):60-75.

[3]SANCHEZ R.Strategic flexibility in product competition[J].Strategic Management Journal,1995,16:135-159.

[4]HAMEL G,PRAHALAD C,THOMAS H,et al.Strategic flexibility: ma naging in a turbulent environment[M].New York:Wiley,1998:20-35.

[5]LEE S H,MA KHIJA M.F lexibility in in ternationalization:is it va luable d uring an economic crisis?[J].Strategic Management Journal,2009,30(5):537-555.

[6]NADKARNI S,HERRMANN P.CEO Pers onality,Strategic Flex ibility,and Firm Performance:The Case of The Indian Business Process Outsourcing Industry[J].Academy of Management Journal,2010,53:1050-1073.

[7]NADKARNI S,NARAYANANI V K.Strategic schemas,strategic flexibility,and firm performance:The moderating role of industry clockspeed[J].Strategic Management Journal,2007,28(3):243-270.

[8]ZHOU K Z,WU F .Technological capability,strategic f lexibility,and prod uct i nnovation[J].Strategic Managemen t Journal,2010,31(5):547-561.

[9]ANSOFF H.Strategic Issue Management[J].Strategic Management Journal,1980(2):132-148.

[10]HIRSCH P M,LEVIN D Z.Umbrella Ad vocates versus Validity Po lice:A Li fe-Cycle Model[J].Organization Science,1999,10(2):199-212.

[11]AAKER D A,MASCARENHAS B.The need for strategic flexibility[J].Journal of Business Strategy,1984,5(2):74-82.

[12]BIERLY P E,C HAKRABARTI A K.Technological learning,strategic f lexibility,and n ew produ ct d evelopment in th e pharmaceutical industry[J].Engineering Management,IEEE Transactions on,1996,43(4):368-380.

[13]SANCHEZ R A.Strategic flexibility, real options, and product-based strategy[D].Massachusetts:Massachusetts Institute of Technology,1991:14-29.

[14]BARNEY J.Firm Resources and Sustained Competitive Advantage[J].Journal of Management,1991(1):99-120.

[15]SANCHEZ R.Preparing for an uncertain future:Managing organizations for strategic flexibility[J].Internutionul Studies of Management and Organization,1997,27(2):71-94.

[16]EISENHARDT K M, MARTIN J A.D ynamic capabilities:what are they?[J].Strategic Management Journal,2000,21:1105-1121.

[17]SHIMIZU K,HITT M A.S trategic flexibility:Organizational prep aredness to reverse inef fective strategic decisions[J].Academy of Management Executive,2004,18(4):44-59.

[18]GREWAL R,T ANSUHAJ P.Building or ganizational capabilities for managing economic cr isis:The role of market orientation and strategic flexibility[J].Journal of Marketing,2001,65(2):67-80.

[19]MATTHYSSENS P,PAUWELS P,VANDENBEMPT K.Strategic flexibility,rigidity and barrier s to the development of absorptive capacity in b usiness markets:Th emes a nd resear ch perspectives [J].Industrial MarketingManagement,2005,34(6):547-554.

[20]JOHNSON J L,LEE R P W,SAINI A,et a l.Market-focused strategic flexibility:Conceptual advances and an integrative model[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2003(1):74-89.

[21]GYLLING C,ELLIOT R,TOIVONEN M.Co-Creation Of Meaning As A Prerequis ite For Market-Focused S trategic Flexibility[J].European Journal of Marketing,2012,46(10):1-31.

[22]WONG C-S,LAW K S,HUANG G-H.On the Im portance of Conducting Construct-Level Analysis for Multidimensional Constructs in Theory Development and Testing[J].Journal of Management,2008,34(4):744-764.

[23]LIEBESKIND J P,OLIVER A L,ZUCKER L,et al.Social n etworks, L earning,and Flexib ility:Sourcing Scie ntific Knowledge in New Biotechnology Firms[J].Organization Science,1996(4):428-443.

[24]VOLBERDA H W.Toward the Flexible Form:How to Rem ain Vital in H ypercompetitive Environments[J].Organization Science,1996,7(4): 359-374.

[25]ZHANG M J.Information s ystems,strategic flexibility and fi rm performance:An em pirical investigat ion[J].Journal of Engineering And Technology Management,2005,22(3):163-184.

[26]LI Y ,SU Z,LIU Y .Can strategic flex ibility help f irms profit from product innovation?[J].Technovation,2010,30(5-6):300-309.

[27]EVANS J.S trategic flexibility for high technology manoeuvr es: a conceptual framework[J].Journal of Management Studies,1991(28):69-89.

[28]WORREN N,MOORE K,CARDONA P.Modularity, str ategic f lexibility,and fir m performan ce:a stud y of th e home appliance industry[J].Strategic Management Journal,2002,23(12):1123-1140.

[29]王永健,谢卫红,蓝海林.IT能力与战略柔性:探索式学习与利用式学习的中介作用[J].经济管理,2012,34(11):64-73.

[30]HITT M,KEA TS B,DEMARIE S.Navig ating i n the n ew co mpetitive landscape:building st rategic fl exibility and competitive advantage in the 21st century[J].Academy of Management Executive,1998,12(4):22-43.

[31]BOCK A J,OPSAHL T,GEORGE G,et al.The Ef fects of Culture and Structure on Strategic Flexibility during Business Model Innovation[J].Journal of Management Studies,2012,49(2):279-305.

[32]COMBE I,RUDD J,LEEFLANG P,et al.Antecedents to Strategic Flexibility:Management Cognition,Firm Resources And Strategic Options[J].European Journal of Marketing,2012.(10):1-27.

[33]林亚清,赵曙明.构建高层管理团队社会网络的人力资源实践、战略柔性与企业绩效——环境不确定性的调节作[J].南开管理评论,2013(2):4-15+35.

[34]HATUM A,PETTIGREW A M.Determinants of organizational flexibility:A study in an emerging economy[J].British Journal of Management,2006,17(2):115-137.

[35]DIXON S E A,MEYER K E,DAY M.Exploitation and exploration learning and th e developm ent of or ganizational capabilities:A cross-case analysis of the Russian oil industry[J].Human Relations,2007,60(10):1493-1523.

[36]SANTOS-VIJANDE M L,L P EZ-S NCHEZ J Á,TRESPALACIOS J A.How or ganizational learning affects a f irm's flexibility,competitive strategy, and performance[J].Journal of Business Research,2012,65(8):1079-1089.

[37]CHANG S-C,CHEN R-H,LIN R-J,et al.S upplier involvement and manufacturin g flexibility[J].Technovation,2006,26(10):1136-1146.

[38]H LSMANN M,GRAPP J,LI Y.Strategic ad aptivity in g lobal supply ch ains-Competitive ad vantage b y autonomous cooperation[J].International Journal of Production Economics,2008,114(1):14-26.

[39]SWAMIDASS P M,NEWELL W T.Manufacturing Strategy, Environmental Uncertainty and Performance:A Path Analytic Model[J].Management Science,1987,33(4):509-524.

[40]PAGELL M,KRAUSE D R.R e-exploring the relationship between flexibility and the external environment[J].Journal of Operations Management,2004,21(6):629-649.

[41]ANAND G ,WARD P T .Fit,Flexibility and Perform ance in Manufacturing:Coping with D ynamic Environments[J].Production and Operations Management,2004,13(4):369-385.

[42]JOVER A J V,MONTES F J L,MORALES V J G.The concept of fit in s ervice flexibility[J].International Journal of Service Industry Management,2004,15(5):499-514.

[43]BOWEN J,FORD R C.Ma naging Service Or ganizations:Does Having a Th ing Make a Dif ference?[J].Journal of Management,2002,28(3):447-469.

[44]ABBOTT A,BANERJ I K.S trategic F lexibility and F irm Performance:The c ase of US Bas ed T ransnational Corporations[J]. Global Journal of Flexible Systems Management,2003,4(1/2):1-8.

[45]DREJER I.Id entifying innovation in surveys of s ervices:a S chumpeterian p erspective[J].Research Policy,2004,33(3):551-562.

[46]李桦,彭思喜.战略柔性、双元性创新和企业绩效[J].管理学报,2011,11:1604-1609+1668.

[47]CHRISTENSEN C.The Innovator's Dilemma[M].Boston:Harvard Business School Press,1997:97-101.

[48]RINDOVA V P,KOTHA S.Continuous "Morphing":Competing th rough Dynamic Capabilities,Form,and Function[J].The Academy of Management Journal,2001,44(6):1263-1280.12

Strategic Flexibility’s Dominant Logic Evolution, Measurement and Antecedents: New Perspectives and Trends Analysis

TAO YAN,WEI JIANG

(1. School of Economics & Management, Nanjing University of Science & technology; 2. School of Management, Zhejiang University, Hangzhou, 310058, P.R China)

In the era of globalization, alo ng w ith the c ontinued i ntegration of dif ferent technologies, and new technologies, new markets, new rules and all emergencies continue to emerge, the business environment has been widely acknowledged as turbulent. Strategic flexibility is a crucial capability required in turbulent environment for firms. Based on recent 30 years literature review, this paper sorts out and illustrates three theoretical stages of strategic flexibility, analyzes the evolution of the construct and measurement, presents the latest research issues and directions on the executive, corporate and network level, as well as the performance impacts in recent literatures. On this basis, we propose theoretical research map and potential directions of strategic flexibility.

Strategic flexi bility; Dom inant logi c; A ntecedents; Me asurement; Perform ance; Research map; Research direction

F272

A

1008-472X(2015)01-0027-10

本文推荐专家:

冯军政,杭州电子科技大学管理学院,讲师,研究方向:战略管理。

周小虎,南京理工大学经济管理学院,教授,研究方向:战略管理,社会网络。

2014-05-30

国家自然科学基金重点项目(编号:71132007);中央高校基本科研业务费专项资金资助,No.30920140132003;南京理工大学经济管理学院青年教师科研基金项目(编号:JGQN1203)。

陶颜(1978-),男,江苏南京人,南京理工大学经济管理学院讲师,管理学博士。研究方向:

服务创新、战略管理;

魏江(1970-),男,浙江诸暨人,教授,博导,管理学博士,研究方向:服务创新、技术创新、战略管理。