北宋嘉佑二年幽州大地震再考

2015-06-23金勇强

金勇强

(洛阳理工学院 经济与管理学院,河南 洛阳 471023)

北宋嘉佑二年幽州大地震再考

金勇强

(洛阳理工学院 经济与管理学院,河南 洛阳 471023)

北宋嘉佑二年(1057年)幽州大地震是华北地震史上较有影响的强震之一。文章在重新查阅相关历史资料,比较不同版本地震目录所给出的参数基础上,对此次地震重新进行了考订:幽州大地震的发震时间应在嘉佑二年四月六日(1057年5月11日)前后;地震的宏观震中大致在今河北中部与北京、天津交界的安次一带;同时对幽州大地震的其他参数,提出了与相关学者的一些商榷。

幽州大地震;发震时间;震中位置;震中烈度;震级

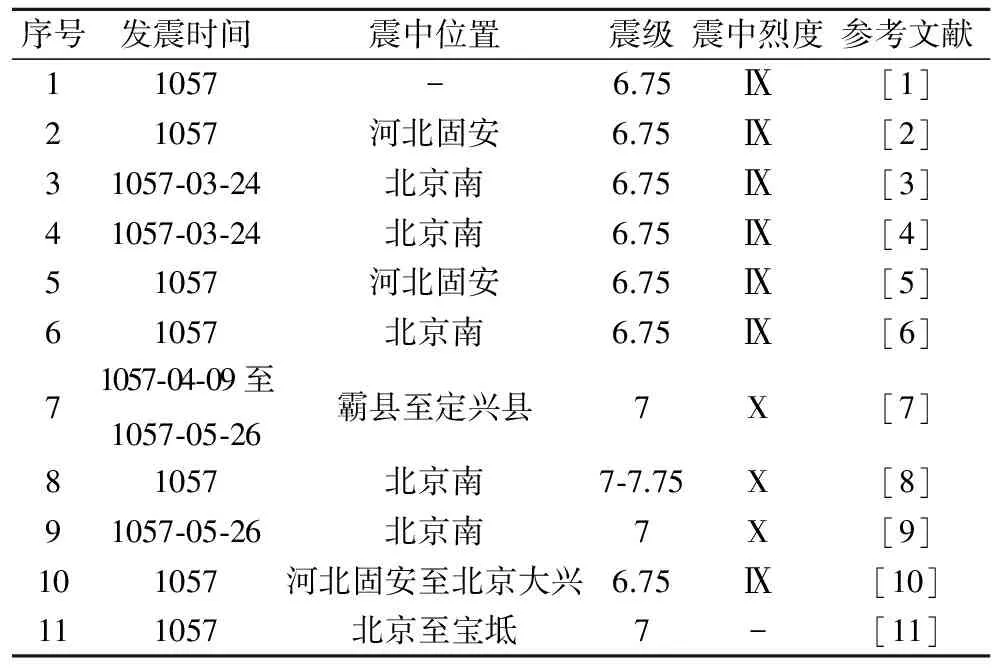

北宋嘉佑二年(1057年),辽属幽州发生了一场大地震,《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)记载此次地震“大坏城郭,覆压者数万人”*见(宋)李焘的《续资治通鉴长编》卷185。。但其他古籍中关于此次地震的记载相对较少,且颇为分散,不同史书中的记载各异,这给我们确定此次地震的相关参数带来了很大困难。正因为如此,关于此次地震的详细情况(震中位置、发震时间等),长期以来难有定论。现将研究资料中有关此次地震的震中位置、发震时间、震级、震中烈度的相关参数进行汇总,见表1。

从表1所列出的参数看,嘉佑二年幽州地震,无论是震中位置、震中烈度、震级、还是发震时间均存在争议,其中争议最大的是震中位置。即便是同为国家地震局编纂的地震目录,所录入的震中位置也各有不同。当然,对于历史上的地震,对其地震参数产生争议的最大原因还在于史料本身是否准确,解读是否正确。本文将在对相关历史文献详细考证的基础上,根据现代地震学的一些相关理论对此次地震的各项参数进一步加以辨析和考订。

一、发震时间

根据表1,关于嘉佑二年幽州地震的发震时间,李善邦、顾功叙、中央地震工作小组办公室主编的《中国地震目录》,以及国家地震局所编纂的《中国地震简目》中均未具体给出地震发生的详细日期,只有1057年(嘉佑二年)这一个相对模糊的时间。与之相反,同样是中国地震局主持编纂的《中国历史地震图集(远古至元时期)》(以下简称《图集》)和《中国历史强震目录》所认定的发震时间要具体得多,即1057年3月24日(嘉佑二年二月十七日)。此外,王仁康先生还给出了1057年4月9日至5月26日(嘉佑二年三月三日至四月二十一日)的发震时间段。兹就上述两种发震时间考证如下。

表1 不同文献中嘉佑二年幽州地震的相关参数

第一,《图集》和《中国历史强震目录》所认定的1057年3月24日的发震时间是错误的。按《图集》所言,3月24日发震的主要资料来源是《宋会要辑稿》和《长编》。

《宋会要辑稿》第3册《瑞异》三之三四载:“嘉佑二年三月三日,雄、霸等州并言二月十七日夜地震。四月二十一日,雄州又言幽州地大震,大坏城郭,覆死者数万人,诏河北备御之。是岁,河北数地震,朝廷遣使安抚。”

《长编》卷185载:“嘉佑二年二月庚辰,以雄、霸地震,诏缘边长吏安抚军民,转运、提点刑狱司察其疾苦。夏四月丙寅,雄州言北界幽州地大震,大坏城郭,覆压者数万人。诏河北密为备御之计。”

根据上述两段的描述可以看出,嘉佑二年(1057年),宋辽边境地区地震频繁,“是岁,河北数地震,朝廷遣使安抚”。其中有两次地震影响较为明显,而第一次,就是1057年3月24日(嘉佑二年二月十七日)的那次地震规模并不大,文献中也未提及地震造成的任何破坏,而且其震中是在北宋雄州和霸州一带。显然,这次地震应该不是造成巨大破坏的幽州大地震,所以,《图集》把这次地震的发震时间二月十七日(3月24日)作为幽州大地震的发震时间明显是错误的。其实,后文所记述的第二次地震才是真正的幽州大地震,即“四月二十一日,雄州又言幽州地大震,大坏城郭,覆死者数万人。诏河北备御之”。但这里的四月二十一日指的是地震的奏报日期,也不是发震时间。

第二,王仁康先生根据当年河北几次地震的奏报情况,将幽州地震的发震时间定在1057年4月9日(三月三日)至5月26日(四月二十一日)之间,也就是雄州奏报第一次地震和第二次地震之间的间隔,这个考证应该是比较接近真实情况的,但时间跨度依然较大。根据《宋会要辑稿》记载:嘉佑二年二月十七日雄、霸二州地震,三月三日才奏报到朝廷,发震和报震的时间间隔是15日,而幽州地震亦是由雄州奏报的,奏报里程相近,发震和报震的时间间隔大致也应在15日。以此推断,幽州大地震的奏报时间在1057年5月26日(农历四月二十一日),那么,其发震时间当在1057年5月11日(农历四月六日前后)。

值得注意的是,根据《长编》和《宋会要辑稿》记载,幽州地震是发生在北方辽境内的,然而《辽史》中却没有1057年四五月间辽南京道析津府(幽州)发生大地震的任何记录。对此,我估计《辽史》很可能漏载了此次地震。其一,一般来说,我们在论证史实引用史料时,应尽可能地选择那个朝代人的著述,而不是后世人撰述的前代史料,因为当时的人更了解它所在那个时代的实际情况,其著述更有可信度。《长编》的编纂者李焘即是宋朝人,记述的又是宋代本朝的史实,《宋会要辑稿》虽然是清人徐松编纂的,但徐松只是将宋代官修的《宋会要》加以整理而已,并未对其中的文字予以大改。而《辽史》是元人编纂的,距离宋辽对峙的时代已经相当久远,漏记地震的可能性相当大。其二,在元代所修三史中,《辽史》不仅成书仓促,所依据史料范围也最为狭窄,缺陷也是非常之多[12]。如《辽史》卷一《太祖纪上》:元年(907年)“夏四月丁未朔,唐梁王朱全忠废其主,寻弑之,自立为帝,国号梁,遣使来告”。而据欧阳修《五代史记》等书记载:朱全忠自立为帝是在四月甲子,明年正月才弑济阴王。总之,元修《辽史》,既没有认真搜集和考订史料,也没有对纪、志、表、传之间的关系进行认真校对,因此史实错误、缺漏和自相矛盾之处很多,这在二十四史中是最突出的,这也进一步增加了《辽史》漏载此次地震的可能性。

二、震中位置

关于历史地震震中的定位,一是依赖文献考证,二是根据古地震遗迹和相关考古证据。但后者依然要与文献进行比对。所以,在确定震中位置时,文献记载情况就显得极为重要。不过,我们在通过文献考证地震时,有以下两点必须格外注意:

第一,什么样的资料可以用,什么样的资料不能用。众所周知,嘉佑二年幽州地震发生在辽宋时期,我们判断其震中应该首先采纳辽宋时期文献中的记载。然而不少学者在考证宋元以前地震及其他灾害时,经常采用地方志中的记载,而且不加核对就作为自己论证的首要依据,这显然是不恰当的*“方志中有不少关于灾异的记载,有些可以补正史之不足,是非常宝贵的资料;但也有些是靠不住的,不经过认真核对,决不能全部照抄。近几十年来又有些人不查正史和其他资料,单纯根据方志资料编制历史时期的地震、水旱灾年表,这种做法是不大可能得出正确的结论的。”参见谭其骧的《地方史志不可偏废 旧志资料不可轻信》,载《长水粹编》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第388至402页。。而在时代较近的文献中,也应优先选择那些可信度较高的文献,摈弃可信度差,错误较多的史料。在记载嘉佑地震的辽宋文献中,《长编》和《宋会要辑稿》显然是可信度最高的,而《辽史》不仅成书最晚,其书中的错误和漏洞也最多。因此,我们在利用这几种史料确定震中位置时,《辽史》应放在最末位,一般不能作为主证出现。

第二,要考察古代地震的奏报方式和叙述体例。从历代史书记载看,古代地震的奏报,一般是以府、州、县这样的政区为单位,不可能具体到经纬度,也不可能出现某某交界地区发生地震的表述。如天禧二年八月,河南府言地震*《宋史》卷8《真宗纪》。;天圣五年三月,秦州言地震*《续资治通鉴长编》卷105。。大中祥符四年七月壬午镇、眉、昌等州地震*同②。等等。具体到各个朝代,叙述方式又略有不同。明清以前,地震奏报多到府、州、郡一级(即地方上的第二级政区);明清以后,地震奏报愈加具体,再加上地方志的大量涌现,绝大多数的地震震中都可以下推到县一级,这也是明清以后地震震中分辨率的判断有了大幅度提升的主要原因。

根据以上两个原则,我们再来辨析一下嘉佑幽州二年地震震中的几个说法。

根据表1,嘉佑二年幽州地震震中的说法主要有以下几种:河北固安、霸县至定兴县一带、北京南、北京至宝坻一带。

河北固安说。该说最早由中央地震工作小组办公室主编的《中国地震目录》(1971版)提出,而后国家地震局在编纂《中国地震简目》时也采信了这一说法。原书的注释称,这一震中是参考了乾隆《任丘县志》和民国《雄县新志》的记载,但查遍这两志,并未发现其所记载的幽州地震与河北固安有任何联系。退一步说,就算这两志中有河北固安地震的记载,我们也不能将之作为确定震中的主要依据,因为其本身的资料来源就已经违反了上文所述的第一条原则。所以,河北固安说当是不确切的。

霸县至定兴县一带说。这是王仁康先生提出的,他主要基于两点理由:第一,他认为:“要弄清这次古地震的发生位置,关键在于‘雄州北界幽州地大震’的‘幽州’,指什么地方。是指当时辽的都城南京(今北京城西南),还是指幽州与雄州北界相交的一段地区。从《长编》的行文来看,当指后者。”第二,这次大震不见于《辽史》,这从另一个侧面说明,当时辽的都城南京受害并不严重,没有什么破坏。如果“大坏城郭,覆压者数万人”,《辽史》当有较详的记载。所以,“雄州北界幽州地大震。大坏城郭,覆压者数万人”中的“幽州”,应理解为宋雄州北部与辽管辖的旧幽州交界处的地方发生大地震。

王仁康先生的这一论断,也有不确切的地方:其一,前文已经提到,古代对地震的奏报一般都是以府、县、州这样的政区为单位的,上奏地震时一般说“某县地震或某府州地震”,不可能说“某地与某地的交界地带发生地震”,因为这不符合通常的奏报体例。退一步说,就算宋人想这样奏报,恐怕也没有这个能力,因为宋代没有精确的地震仪器,定位震中也不可能像今天这样可以精确到某某与某某交界。所以,所谓的北界幽州地大震中的北界,当指的是界外的意思,而非边界。其二,王仁康先生认为《辽史》中没有此次地震的记载,所以这次地震应当不可能发生在辽幽州境内。前文我们已经谈到,《辽史》成书较晚,且错误极多,相比《长编》和《宋会要辑稿》,其记载可信度要差一大截,所以决不能因为《辽史》没有记载,就认为此次地震不是发生在辽境内。其三,幽州地震后,与幽州相邻的北宋河北路并无相关灾情及伤亡记录,《长编》和《宋会要辑稿》只道“诏河北密为备御之计”,“诏河北备御之”,亦无因地震而进行赈济的描述,这也进一步说明震中不可能在北宋境内。不仅如此,由于辽境内的其他政区亦无震害记录,因此震中应在辽南京道析津府辖区范围内。

北京南说。此说流传最广,根据表1,包括国家地震局主编的《中国历史地震图集》《中国历史强震目录》,以及顾功叙、王越、贺树德在内的诸多学者皆承此说,认为《长编》中所说的“北界幽州地大震”指的就是辽幽州城(今北京城南)地震,并由此将这次地震的震中确定为北京南。但这种说法也是有问题的。首先,《长编》中所指的幽州,有两种可能的含义:一是指城市意义上的幽州城;二是指行政区划意义上的幽州地区(也就是辽南京道析津府)。我认为是后者的可能性较大。前文已经谈到,古代地震的奏报,一般都是以府、州、县这样的政区为单位来奏报的,如奏报某州地震,应该是指某州辖区范围内发生了地震,而不是单指州城发生了地震。因此简单地将幽州等同于幽州城,并根据古幽州城在今日的相对位置确定为大致震中,并由此将震中定位为北京南是不妥的。其次,从《长编》的原文来看:所谓“北界幽州地大震,坏城郭”,虽然说明了幽州一带发生大地震,但并未指明地震所坏的城郭就仅仅指幽州城,“坏城郭”的真正含义应该泛指幽州下辖包括辽南京道析津府在内诸州、县城,这意味着地震应更靠近析津府的地理中心。

北京至宝坻一带说。与上述三种说法从文献入手不同,赵根模先生从古地震遗迹和考古证据入手判断幽州地震震中在北京至宝坻一带。主要基于两点:一是根据天津北部平原及北京市区发现的古地震遗迹及其所包含的文化地层。赵根模先生根据地震遗迹地层附近出土的宋代天圣年间铜钱,推断出地震应发生在北宋天圣年间以后、元代以前,而只有嘉佑二年幽州地震在地理和时间上符合这一要求。二是根据天津蓟县白塔重建时间,辽清宁四年(1058年)*赵根模原文称白塔于清宁三年重修。参见赵根模等的《与1057年古幽州(北京)地震有关的埋藏遗迹及考古依据》,载《华北地震科学》,1987年第5卷增刊,第358页。经查为清宁四年重修,疑误写。参见向南等辑注的《辽代石刻续编》,《蓟县白塔石函记·清宁四年》,沈阳:辽宁人民出版社,2010年,第115页。,断定此前白塔所在的蓟县必然发生过一次较大的地震,并进而推断出震中在北京至蓟县之间,即北京至宝坻一带。但上述论证不够严谨,难以断定震中就在北京至宝坻一带。

首先,主要依据之一是古地震遗迹附近出土的北宋铜钱天圣元宝,并将之断定为宋代文物,发行时间为天圣年间(1025年前后)。但要说明的是,蓟县当时属辽,由于宋人禁止本国铜钱外流,“以铜钱出外界一贯以上,为首者处死;其为从,若不及一贯,河东、河北、京西、陕西人决配广南远恶州军本城”*《续资治通鉴长编》卷132。。故而辽人中普遍存在大量翻铸唐、宋铜钱的行为,例如呼伦贝尔民族博物馆入藏的1984年扎兰屯市出土的辽代窖藏钱币中,就有唐“开元通宝”、宋“天圣元宝”“熙宁元宝”等,经学者考证,皆为辽人所翻铸[13],并非宋人当时发行,因此断定地震遗迹附近出土的天圣元宝就是宋天圣年间所发行,并将此文化地层的上限定为1025年过于武断。更何况,尚不知此处出土的铜钱是否为窖藏铜钱,如果是的话,出土钱币的年代跨度就会更大。如前文所述,扎兰屯市出土的辽代窖藏钱,就同时有“开元通宝”“天禧通宝”“天圣元宝”“熙宁元宝”等等,这就更难以此断定地震的年代。在金亡元兴的数十年间,华北地区因战乱,自然灾害史料记载相对混乱且存在较多缺失,亦不能完全否定这段时间是否有未被记载的古地震。

其次,赵根模先生论证的依据之二是清宁四年(1058年)蓟县白塔的重建,并推测重修是出于1057年地震的毁坏。但需要注意的是,根据法源寺现存《大辽燕京大悯忠寺紫褐师德大众等》题名石函一具,及《燕京大悯忠寺观音菩萨地宫舍利函记》记录,是年大地震,遭受毁坏的北京大悯忠寺,仅地宫的重修就经历了长达38年*《元一统志》云:悯忠寺的修复工作是由“诏趣完之”(参见《永乐大典》卷4650),但事实上修复工作颇为迟缓,悯忠寺之毁在清宁三年(1057年),而所修观音菩萨地宫据《舍利函记》所署为“大安十年岁次甲戍(1094年)闰四月辛未朔二十二日壬辰甲时”,上距清宁三年(1057年)已三十八年,且“百尺水月之像”尚未完成,那么其它工程必然更有未完成的。,尚有其他未完成者。即便是蓟县受灾较轻,但清宁四年的白塔重建亦是历史上有明确记载的数次大规模重建之一,需要的人力物力也是相当可观。而且据记载,大悯忠寺乃是由皇帝“诏趣完之”,得到了朝廷的大力支持,且该寺所在的辽南京,为辽五京之一,无论是人力、物力和财力都要胜于蓟州,即便如此,还维修了38年。如此一来,蓟县白塔年前地震,年后的四月就重建完成*按《蓟县白塔石函记》原文:“知州守太子太保秦签葬定光佛舍利二尊。清宁四年岁次戊戌。四月二日记。”可见重建完成于清宁四年(1058年)四月二日。,颇有些不合情理。何况,大地震过后,余震频发,如辽清宁三年(1057年)四月地震后,七月又发生一次疑似强余震,“清宁三年秋七月甲申,南京(即幽州)地震,赦其境内”*《辽史》卷32《道宗纪》。。在余震不断的情况下,重建工作也断不可能进行得如此之快。较为合理的解释是,蓟县白塔的重建在地震前若干年就已经开始,重建原因与地震并无太大关系。由此进一步推断,不仅白塔所在的地基抗震性能较好,而且地震震中及余震震中亦很可能距离蓟县较远,使得蓟县几乎未受到多大影响,否则也不可能在发生地震且余震频频的情况下,可以迅速完成白塔的修建工作,而这就与赵根模先生关于震中在北京至宝坻一带的论断存在冲突。

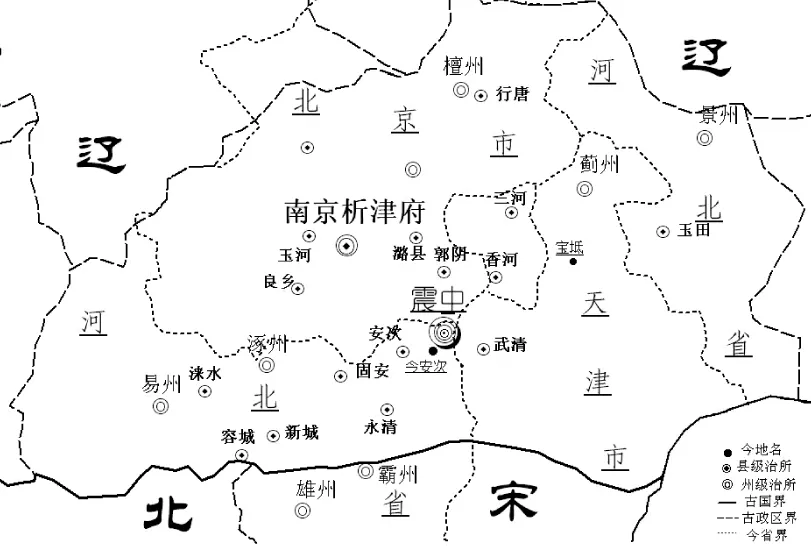

总之,关于震中定位的原始文献应主要依据年代相近的《长编》和《宋会要辑稿》的描述,故而固安说就存在了问题。而根据《长编》和《宋会要辑稿》描述的“北界幽州地大震”,且辽的其他地区以及北宋的河北路并无相关灾情报告,可以看出,此次地震震中无疑应是发生在辽界南京道析津府境内,所以王仁康先生的震中定位亦有误。而文献记载中的幽州,指的应该是政区意义上的幽州(辽南京道析津府),所谓“坏城郭”,当是对辽南京道析津府所辖诸州县在此次地震中城池受损情况的一个概括,而非某一城池的受损情况,所以“北京南”的定位依据也存在不妥之处。由此推断,赵根模先生所言震中在北京至宝坻一带,可能更为接近实际震中,但尚缺乏更为充分的证据。特别是从大震前后可以顺利重修蓟县白塔的情况看,析津府北部的蓟县一带在此次地震中几乎没有受到多大影响,因此震中不大可能靠近蓟县,而定为析津府中部偏南的安次一带(北京、河北、天津交界)要更为合适一些,见图1。

图1 嘉佑二年(1057年)幽州地震震中示意图

三、关于嘉佑二年地震的震级、震中烈度、地震前兆、前震等问题

关于震级、震中烈度、地震前兆、前震的争议较小,但亦有学者存在错误认识,现辨析如下。

第一,关于贺树德和王仁康先生所认定的震级7级以上,震中烈度为10度的说法。从两人的论述看,这一论断源于《北京地区历史地震资料年表长编》*北京市地震地质会战办公室编《北京地区历史地震资料年表长编》,1977年铅印本,第2页。,但查阅原书并未发现其确定震级为7级,烈度为10度的依据。而贺树德先生给出的理由是:通过“对(辽南京)悯忠寺杰阁的建筑形制和震后的破坏程度进行一番考察”后发现,大悯忠寺内的杰阁、殿、宝塔等建筑物全部摧毁,并将这个“摧毁”与1679年三河、平谷8级地震中蓟县辽代的独乐寺“不圮”做了比较,得出了嘉佑幽州地震不亚于三河、平谷8级大地震,其震级当在7级以上[8]。这一论断存在着很大的缺陷。

首先,从贺先生的引证看,1679年三河、平谷地震中蓟县辽代的独乐寺的“不圮”仅仅是个案(原文称蓟县属于重破坏区,城垣、官署均遭破坏,民房更是倒塌无数,唯有独乐寺安然无恙,可见,独乐寺的“不圮”并不具有普遍性,仅仅是特殊的个例),而在科学研究中,没有足够的样本,仅凭少数孤证所做出的判断是无法让人信服的。

其次,贺先生所做的判断只是简单的经验判断,缺乏科学的推理和实证过程。既没有绘制用以判断烈度分布的等震线,也没有从数理上进行统计和计算。只是通过简单的个案比较,就经验性地得出震级7级、烈度10度的结论,如此亦让人感觉其论证过程极不严谨。

再次,1679年三河、平谷地震中蓟县辽代的独乐寺的确是“不圮”,但这很可能跟独乐寺所处地区的岩土因素、地质构造、断裂带的破裂方向有关。在大地震中,由于建筑材料、土壤岩性、断裂带破裂方向等因素的作用,会相应地缓冲或加剧地震的破坏威力,形成一些高于或低于正常烈度的烈度异常区。赵根模先生也称:“蓟县城的地基属于古生代石灰岩,

较北京地基抗震性能好得多”[11]。所以,从蓟县城垣、官署均遭破坏,民房倒塌无数的记载来看,独乐寺很可能处于异常低烈度区,如此才会在那场大地震中幸存下来。

地震是一种非常复杂的地质活动,每次发生都有其特殊性,我们只有在深刻了解地震的发生特点、活动机制的前提下,依靠自然科学的推理和论证方法,认真地进行统计分析,才可以得出较为准确的结论。由于历史地震没有仪器记录,不能直接测定震级,但我们却可以从历史文献记载的房屋倒塌、山川移位等震害情况,与现今烈度表相对照,绘制出相应的等震线,再根据等震线的分布推断出相应的地震烈度区,并确定极震区的最大烈度值,而后再根据极震区烈度与震级的关系公式,换算得出相应震级。《中国地震目录》(1983年版)给出了宏观资料估定震级与震中烈度I0关系的经验公式:M=0.58I0+1.5,其中,M为震级,I0为烈度。需要注意的是,这一公式中并未考虑震源深度对烈度产生的影响,这是因为中国的地震,除了吉林长白山一带存在震源超过500千米的深源地震外,绝大多数地区均为浅源地震,震源深度在10~30千米左右,因此,中国历史地震的震源深度均可假定为10~30千米之间。尽管如此,由于震源深度及相关常数均为假定的近似数值,再加上影响地震烈度的不仅有震级、震源深度,其他诸如房屋结构、土质条件等均会对烈度产生影响,所以,由此得出的震级依然只是近似的数值。

表1中,中央地震工作小组办公室所确定的嘉佑二年幽州地震的震级、烈度即是根据上述方法得来的,尽管其中存在着较大误差,但仍是目前较为科学的历史地震震级确定方法,现今的大部分历史地震目录,以及中国地震局所收录的历史地震资料库采纳的均是这一震级和烈度,可见这一震级和烈度的科学性已经得到了广泛认可。

第二,贺树德先生文中提到的此次地震的前震和前兆,也存在以下一些问题:

(1)关于嘉佑地震的前兆问题。贺先生在其原文中描述道:在宋嘉佑二年(1057年)幽州大地震爆发的前几个月,即嘉佑元年六月(辽道宗清宁二年六月),顺天府大雨,山洪暴涨,浑河(永定河)河水上溢,在顺天府所辖的“东安县浑河决刘家庄堤。”贺先生这段论述本身是没有问题的,问题在于后面又补充了一句,“这(指顺天府大雨,山洪暴涨,浑河河水上溢)就是1057年幽州地大震的前兆”,这显然是错误的。

何谓地震前兆,是指在天然地震出现之前的、标志导致地震过程已经开始或正在进行的一系列的物理、化学、生物等方面的现象。迄今观测到不少地震前兆,如地壳形变、地震活动性、地震波速度和速度比、地电场和地磁场、地下水、震源机制、重力和动物习性等近10个种类[14]。李善邦将这些地震前兆异常归结为五类,即形变异常、震情异常、波速异常、地磁地电异常和地下水异常[15];除此之外的,诸如大雨、山洪这类普通的气象活动是不能作为地震前兆看待的。

(2)嘉佑地震的前震问题。贺先生指出,地震作为一种地壳运动的现象,存在地震前兆、前震、主震和余震四个阶段。他还认为《长编》等文献中所记载的嘉佑二年二月十七日夜的雄州、霸州地震是此后幽州大地震的前震。这一判断也未免失之武断。

首先,不是所有的地震都有前震活动。如唐山大地震在震前就没有明显的前震活动。在嘉佑地震前较早发生的定襄地震也无明显前震。同样也并不是所有地震都有余震活动,例如孤立型地震,主震突出,几乎没有余震活动。所以,所谓的地震包括前兆、前震、主震和余震四个阶段的说法,严格来说是不确切的。

其次,嘉佑二年二月十七日夜的雄州、霸州地震到底是不是此后幽州大地震的前震,也是需要认真分析的。一般来说,直接前震发生在主震事件前30天内,并与主震事件相距50公里范围内[16]。从幽州大地震的发震日期看,是在5月11日(农历四月六日)前后,而雄州地震的发震日期是在3月24日(农历二月十七日),两者相差已经远远超过了一个月。另外,地震学上,一般把发生在同一断裂带附近的地震作为同一地震序列看待,所以判定是否前震,也可以观察前震和主震是否发生在同一断裂带附近。只是历史地震年代久远,要做到这一点是非常困难,也正因为如此,在地震目录中,对于不能判定的前震(余震)一般不作为前震(余震),或作为疑似前震(余震),而不是武断地称之为某次地震的前震(余震)。

四、结论

地震是一种极具破坏力的自然灾害,对一次历史地震的考订,特别是发震时间、震中位置、震级烈度的考订,对于了解震区的构造活动、强震迁移和重复、烈度区划分以及地震趋势预报等都具有极其重要的现实意义。因此,对嘉佑二年幽州大地震相关参数的辨析,不仅是一个基本史实的考证问题,更有极其重要的现实意义。

[1] 李善邦.中国地震目录[M].北京:科学出版社,1964:17.

[2] 中央地震工作小组办公室.中国地震目录[M].北京:科学出版社,1971:12.

[3] 国家地震局地球物理所.中国历史地震图集(远古至元时期)[M].北京:地图出版社,1990:第123幅图.

[4] 国家地震局震害防御司.中国历史强震目录[M].北京:地震出版社,1995:23.

[5] 国家地震局.中国地震简目[M].北京:地震出版社,1977:2.

[6] 顾功叙.中国地震目录[M].北京:地震出版社,1983:12.

[7] 王仁康.宋嘉祐二年“雄州北界幽州大地震”考释——兼谈有关北京的一次古地震[J].复旦学报,1980(2):52-53.

[8] 贺树德.宋嘉佑二年(1057年)北京大地震研究——兼析“河北固安”说和“河北容城以北霸县至定兴一带”说[J].北京社会科学,1998(1):132-138.

[9] 王越.北京地区历史地震资料汇编[G].北京:专利文献出版社,1998:3.

[10] 王德功.北京地区的地震与防震[M].北京:地质出版社,2000:174.

[11] 赵根模,王若柏,刘雨田,等.与1057年古幽州(北京)地震有关的埋藏遗迹及考古依据[J].华北地震科学,1987,5(增刊);355-358.

[12] 陶懋炳.《辽史》、《金史》评议[J].史学史研究,1989(4):34-39.

[13] 刘昭棣.从扎兰屯市出土的辽代窖藏钱币看辽朝翻铸的唐和北宋钱[J].内蒙古金融研究,2005(4):58-66.

[14] 徐世芳,李博.地震学辞典[K].北京:地震出版社,2000:122.

[15] 李善邦.中国地震[M].北京:地震出版社,1981:502-539.

[16] 王林瑛,陈佩燕,吴忠良,等.前震特征及其识别研究[J].地震学报,2005(2):171-177.

(责任编校:夏玉玲)

A Research into the Youzhou Earthquake in the 2nd Year of Jiayou in Northern Song

JIN Yong-qiang

(Department of Economics and Administration, Luoyang Institute of Science and Technology, Luoyang 471023, China)

The Youzhou Earthquake in the 2nd yearof Jiayou(1057) in Northern Song is one of the strongest in the history of earthquakes in North China. The author of this paper has read lots of relevant information about the earthquake, compared the parameters found in different versions of the earthquake and found that the Youzhou Earthquake occurred about April 6th, 2nd year of Jiayou(May 11, 1057)and that the macroscopic epicenter of the earthquake was in Anci at the junction of central Hebei, Beijing and Tianjin. The author also gives some other parameters of the earthquake, presents some different ideas from other scholars.

Youzhou earthquake; earthquake time; epicenter;intensity; magnitude

K207

A

1672-349X(2015)05-0057-06

10.16160/j.cnki.tsxyxb.2015.05.015