关于高中化学元素化合物教学的思考

2015-06-18乔中云曹丽敏吴星

乔中云+曹丽敏+吴星

摘要:以江苏省高中化学九节评优课“氮肥的生产与使用”为素材,通过分析这些课的共性优点和具体的案例,归纳总结出关于高中元素化合物知识教学应倡导的教学方法:向学生充分展现所学知识的价值;让学生通过实验学习化学;引导学生认同学科观念和接受学科文化熏陶。同时指出在元素化合物教学中应关注实验探究的科学性和科学地处理教材内容的问题。

关键词:高中化学;元素化合物;教学方法

文章编号:1005–6629(2015)4–0015–06 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

简单地说化学是创造和识别物质的科学。由于中学化学课程的基础性,元素化合物知识在中学化学课程中占有极为重要的地位,它是学生理解化学概念和原理、形成化学观点、认同化学文化的重要基础和载体。在现阶段的高中化学课程中,元素化合物知识主要被安排在必修1课程模块中,对于刚从义务教育学段进入高中学习的学生来说,由于认知水平的发展、化学知识的积累、化学思维和方法的应用等水平均处于不是很高的阶段,加之在应试教育的背景下,不少化学教师对元素化合物知识的教学要求过高,导致学生对元素化合物知识的学习显得比较困难。如何科学且有效地进行元素化合物教学,笔者有幸参加了江苏省高中化学评优课观摩活动,观摩了来自南京、苏州、镇江、无锡、泰州、盐城、淮阴、徐州等市区9位老师的“氮肥的生产与使用”的课堂教学,从中我们得到了许多关于元素化合物知识教学的有益启迪。

1 元素化合物教学中应倡导的教学方法

1.1 向学生充分展现所学知识的价值

培养学生的自主学习能力,既是基础教育课程改革的基本目标,也是提升中学生核心素养的必然要求。培养学生的自主学习能力,首先要让学生“想学”,“想学”是学生进行学习的动力源泉。让学生想学化学有多种教学方法,其中向学生展示所学化学知识的价值是重要且有效的教学方法之一。

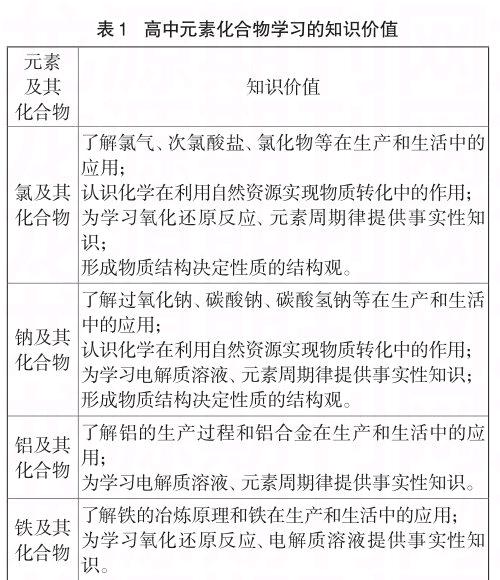

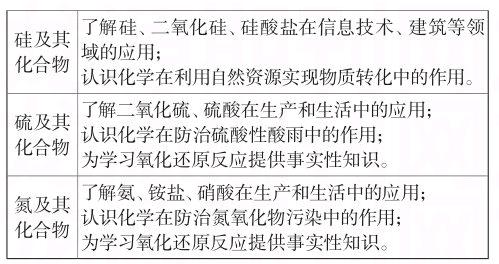

向学生展示所学化学知识的价值,一是要向学生展示所学化学知识在生产、生活和科技领域的应用,特别是在日常生活中的应用;二是向学生展示所学化学知识在化学科学发展中的作用;三是向学生展示所学化学知识在化学及其相关学科学习中的作用。《高中化学课程标准(实验)》对元素化合物知识学习提出的要求是:“根据生产、生活中的应用实例或通过实验探究,了解钠、铝、铁、铜等金属及其重要化合物的主要性质,能列举合金材料的重要应用;通过实验了解氯、氮、硫、硅等非金属及其重要化合物的主要性质,认识其在生产中的应用和对生态环境的影响。”高中化学课程中为什么要安排元素化合物的知识教学呢?其实,从高中化学课程安排的钠、铝、铁、铜、氯、氮、硫、硅元素,加上初中化学课程中的氢、氧、碳元素,我们不难发现,首先这些元素构成的材料和物质在生活、生产中都具有极其广泛的应用,了解这些元素及其化合物的性质,对于提高学生未来生活的质量、提升学生的科学素养都有重要的作用;其次中学化学课程中所选元素及其化合物知识是进一步学习“物质结构与性质”、“有机化学基础”、“化学反应原理”等化学选修模块的重要基础,学生学习元素化合物的知识,能够更好地学习化学专业的后继课程。

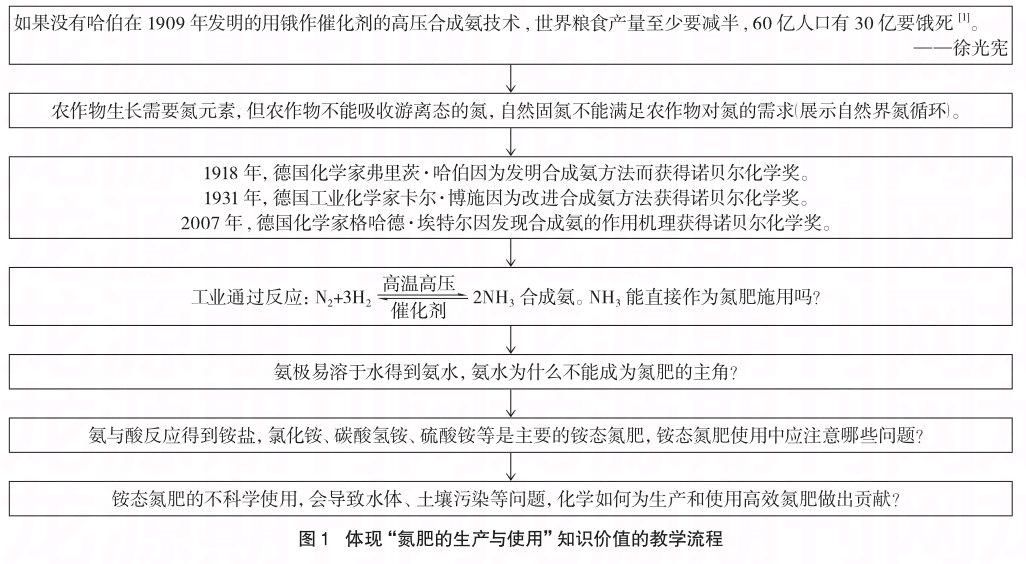

在江苏省高中化学评优课“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,绝大多数老师以氮肥在粮食生产中的重要作用为主线,沿着“氨气能否作为氮肥?氨水为什么不能成为氮肥的主角?铵态氮肥的使用应注意哪些问题?”的问题链展开教学。向学生展示“氮肥的生产与使用”知识价值的教学流程如图1所示。

认识元素及其化合物的知识价值(表1),在化学课堂教学中向学生充分展现元素化合物知识学习的知识价值,就能很好地回答“为什么学和为什么教”的问题,就能有效地调动学生的认知动机和学习的主动性,就能高效地设计和实施元素化合物知识的课堂教学。

1.2 让学生通过实验学习化学

著名化学教育家戴安邦先生曾经说过[2]:只传授化学知识和技术的化学教育是片面的,全面的化学教学要求既传授化学知识和技术,更训练科学方法和思维,还培养科学精神和品德。学生在化学实验室中是学习的主体,在教师指导下进行实验,训练由实验解决化学问题,使各项智力因素皆得以发展,故化学实验是实施全面化学教育的一种最有效的教学形式。

众所周知,化学是以化学实验为基础和重要研究方法的学科。高中化学课程中的化学实验,既是学生认识化学的重要途径,也是学生化学学习中进行科学探究的重要过程。高中化学课程标准和高中化学教材中都十分重视化学实验的作用,安排了相当数量的化学实验,而元素化合物部分实验的比例更大,这充分说明化学实验教学在元素化合物教学中十分重要。基础教育化学课程改革已经进行了十年,广大化学教师在教育理念、教学方法等方面发生了很多可喜的变化,但不可否认的是,十年来高中化学实验教学,特别是让学生动手做化学实验被弱化了。

在江苏省高中化学评优课“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,我们十分惊喜地看到,授课教师及其所在的化学教学团队,在实验教学方面倾注了大量的心血,绝大多数都进行了实验方案、仪器或装置的改进,实验“异常”现象的分析和消除,实验微型化等方面的改革和创新,并在变演示实验为学生动手实验和实验教育功能挖掘上狠下功夫。笔者摘录了江苏省高中化学评优课的“氮肥的生产与使用”的课堂教学中几则实验创新的案例,期望对化学实验教学和研究有所启迪。

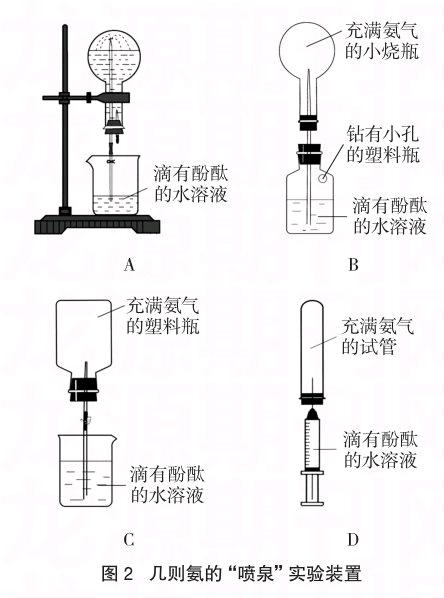

案例1 学生课堂动手做氨的“喷泉”实验

现有高中化学教材中氨的“喷泉”实验都是安排成了课堂演示实验(图2-A),在江苏省高中化学评优课的“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,不少教师将氨的“喷泉”实验的装置进行了改进(见图2-B、C、D),改进后的装置利用塑料瓶和注射器的可挤压性,向氨气中引入少量水,引发氨的“喷泉”实验。学生利用改进的装置在课堂上与同伴合作完成实验,收到了良好的教学效果。

案例2 氨与氯化氢的“空中生烟”实验

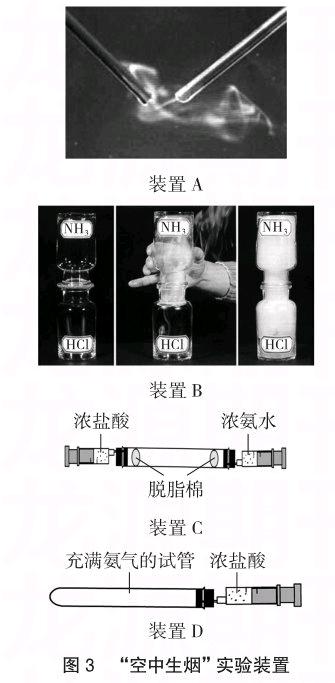

浓氨水和浓盐酸都具有挥发性,利用浓氨水和浓盐酸挥发出来的NH3和HCl气体反应生成NH4Cl产生白烟的现象,人教社高中化学教材中安排了氨与氯化氢的“空中生烟”实验(见图3装置A)。在江苏省高中化学评优课“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,不少教师改进了氨与氯化氢的“空中生烟”实验(见图3装置B、C、D),其中利用图3-C、D装置,还安排了学生分组实验,使实验现象更为明显,实验过程更为环保。

案例3 氯化铵的分解实验

为了帮助学生认识铵盐的热不稳定性,高中化学教材中均安排了这样的实验:取少量氯化铵晶体,放入试管中,在酒精灯火焰上微热,观察发生的现象。在江苏省高中化学评优课“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,所有教师都用不同的方法完成了这一实验,其中,有两位教师为了帮助学生认识“氯化铵在加热的条件下是分解而不是升华”,将实验进行了图4所示的改进,通过实验分别检验氯化铵分解所生成的氯化氢气体和氨气,加深了学生对铵盐热不稳定性的认识。

1.3 引导学生认同学科观念和接受学科文化熏陶

在当前的学校教育形态下,化学课堂教学仍然是化学课程实施的主阵地,化学课程三维目标达成的重要场所也是课堂。在江苏省高中化学评优课“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,多数教师都充分利用多种教学方式,设计多样的教学活动,让学生在化学课堂教学中认同学科观念,接受学科文化的熏陶,形成正确的态度情感和价值观。

(1)通过氯化铵的形成实验,形成微粒观。“NH3是碱性气体,能与HCl反应生成NH4Cl;NH4Cl受热分解生成NH3和HCl”,是“氮肥的生产与使用”课堂教学的重要内容。氯化铵形成实验的现象说明,浓盐酸和浓氨水分别挥发出HCl分子和NH3分子,HCl分子和NH3分子运动到相互接触的空间,发生反应生成NH4Cl并聚集形成“白烟”。绝大多数教师都利用这一实验,让学生进一步形成“物质是由微粒构成的、微粒是不断运动的”的微粒观,还有教师利用图3装置C进行实验,根据生成“白烟”的位置靠近浓盐酸端,进一步得到“不同微粒的运动速率是不同的”的结论。

(2)运用化学史料,形成发展观。在所有诺贝尔化学奖中,3次诺贝尔奖均授于研究同一个化学反应(合成氨)是独一无二的。在江苏省高中化学评优课的“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,所有教师都充分运用这一化学史料(至少会提到哈伯因为发明合成氨方法而获得诺贝尔化学奖),让学生认识化学在解决人类所面临的粮食危机等问题所做出的巨大贡献,也有教师从“哈伯发明合成氨为人类做出贡献,哈伯一战时负责实施毒气战给人类带来灾难”的史实,引导学生认识科学与人文相融合的重要性。在元素化合物教学中,许多化学史料是可以引用到教学中,发挥其教育功能的(见表2)。

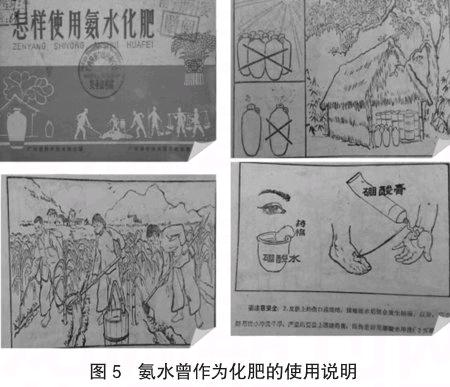

(3)开发利用教学资源,形成价值观。“氮肥的生产与使用”是一个充分体现化学科学发展服务于人类社会发展这一核心价值观的内容,教学中充分利用生活实例、化学实验、化学史料等教学资源,可以让学生在化学成果的应用情景中,在获取知识的同时,体验和赞赏化学对人类所做的贡献。在江苏省高中化学评优课的“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,所有教师都充分利用教学资源进行教学:有的通过铵态氮肥的使用说明书,通过铵盐的热分解和与碱反应实验,让学生理解铵盐的性质和铵态氮肥使用的注意事项;有的通过上世纪60年代“氨水化肥使用说明”(见图5),帮助学生理解氨水的性质和人类生产氮肥的发展过程;有的通过我国氮肥的施用总量和过量使用氮肥导致的水体污染,让学生了解科学施肥和发展高效氮肥的意义;有的通过碳酸氢铵可作为食品膨化剂,让学生了解铵盐的性质及其应用……

2 元素化合物教学中应注意的问题

2.1 元素化合物教学应关注实验探究的科学性

基础教育课程改革倡导转变学生的学习方式,让学生进行自主、探究、合作学习。通过实验探究让学生学习化学的教学理念已经得到广大化学教师的普遍认同,并进行了有效的教学实践。由于中学化学的基础性和中学化学实验的简约性,许多化学事实和化学原理是无法在中学阶段通过实验探究得到结论的,但在实验教学中不少教师存在将实验探究功能扩大化的现象。

实质上,在氨的喷泉实验和加热氨水的实验中,学生可观察到3种实验现象。现象1:氨溶于水形成喷泉;现象2:氨水能使酚酞变红;现象3:氨水挥发出氨气,加热滴有酚酞的氨水时溶液的红色变淡。根据上述实验现象,学生可得出下列结论:氨极易溶于水、NH3与H2O发生反应生成OH-、NH3与H2O的反应在加热的条件下会向逆方向进行并放出NH3。上述实验探究根本无法得到“氨水中存在NH3和NH3·H2O分子”的结论,事实上氨水中存在H2O分子和水合氨气分子[可表示为NH3(aq),NH3·H2O只是人们的习惯写法][3]。

类似的问题同样存在于氯水成分的实验探究中。在氯水成分的探究教学中,多数教师是引导学生根据实验现象得到结论,进而确定氯水的成分:根据氯水呈黄绿色得出氯水中含有Cl2的结论;根据氯水使pH试纸变红得出氯水中存在H+的结论;根据氯水中加AgNO3溶液产生白色沉淀得出氯水中含有Cl-的结论;根据干燥的氯气不能使有色布条褪色、潮湿的氯气能使有色布条褪色,得出氯气与水反应生成具有漂白性的物质HClO的结论;再在告诉学生H2O、HClO都能发生部分电离的基础上,得到氯水成分的结论(氯水中存在H2O、Cl2和HClO分子,存在ClO-、OH-和H+)。事实上通过上述实验我们可以得到在氯水中含有H+(H2O电离必然同时存在OH-)、Cl-、水合氯气分子[Cl2(aq)],根本无法得到氯水中存在Cl2(aq)、HClO和ClO-的结论,氯水中存在HClO是通过其他实验才能得到的。

2.2 元素化合物教学应科学地处理教材内容

与其他化学课程内容的教学一样,高中元素化合物的教学中同样存在科学选择和处理教材内容的问题。根据课程标准的要求和学生的化学学习情况,科学合理地选择和处理教材内容,就能有效地进行化学课堂教学。在江苏省高中化学评优课的“氮肥的生产与使用”的课堂教学中,不少教师对教材的内容进行了一定程度的拓展和延伸,有一些是科学合理的,如通过NH3与HCl的反应拓展微粒观教育;通过NH4Cl加热实验装置的改进,说明NH4Cl加热分解而不是升华;通过氮肥的过量使用导致水污染事件,进行科学合理使用氮肥的重要性的教育等等。但也有一些对教材内容的拓展和延伸值得商榷,如讨论“如何用单管实验装置(图2A装置中除掉胶头滴管)进行氨气喷泉实验”,让学生根据喷泉实验的原理,设计用“热敷”或“冷敷”的方法引发喷泉;讨论“还有哪些气体与溶液的反应可做喷泉实验”,让学生说出HCl与水的反应,CO2、SO2、H2S等与NaOH溶液的反应都能做喷泉实验,等等。

在评优课观摩的现场,笔者与北京大学的严宣申老师对氨气溶于水可形成喷泉现象进行了讨论。我们共同认为,氨气溶于水形成喷泉,是基于两个必要的条件:一是氨气的溶解度大(1体积水溶解700体积的氨气),二是氨气溶于水速率极快,能瞬间形成较大的压差。而CO2、SO2、H2S等与NaOH溶液的反应虽然满足溶解的气体量很大的条件,但是否溶解速率很快,就要通过实验来说明了,并不能通过想象进行推论。

总之,江苏省高中化学评优课的“氮肥的生产与使用”的课堂教学,充分说明广大一线化学教师认同并实践着基础教育课程改革的基本理念,让学生为赞赏化学对人类所做的贡献、为认同化学学科观念、为掌握科学的学习方法而学习真实、有用的化学。笔者期望这样的化学课,在全国化学课堂教学中多些、更多些。

参考文献:

[1]徐光宪. 21世纪是信息科学、合成化学和生命科学共同繁荣的世纪[J].化学通报,2003,(1):3~11.

[2]戴安邦.全面的化学教育和实验室教学[J].大学化学,1989,(2):1~7.

[3]吴国庆.氨水是NH4OH还是NH3·H2O [J].中国科技术语,2009,(4):56~58.