心理资本对陕西省体育专业大学生就业压力影响的研究

2015-06-15孟祥乐加金轮

孟祥乐,加金轮

(延安大学体育学院,陕西延安716000)

心理资本对陕西省体育专业大学生就业压力影响的研究

孟祥乐,加金轮

(延安大学体育学院,陕西延安716000)

运用问卷调查法、数理统计法等研究了陕西省体育专业大学生的心理资本、就业压力的现状及二者的关系。结果表明,陕西省体育专业大学生的心理资本水平不高,就业压力水平高于全国水平;不同性别和专业的大学生的心理资本水平及就业压力水平不存在显著差异,但不同年级的大学生在心理资本及就业压力水平存在显著差异,差异主要存在于大学新生和大四学生;心理资本与就业压力具有显著负相关关系,其中心理资本中的乐观、自我效能和韧性是预测个体就业压力水平的有效变量。因此,注重心理资本的培养与提高有利于减轻就业压力,增加就业几率。

陕西省;大学生;心理资本;就业压力;回归分析

1999年以来大学持续扩招,在给予广大学子接受高等教育机会的同时,也带来一系列不可回避的尖锐问题,如教学质量普遍下降,教学资源紧张,就业压力越来越大等[1-3]。其中,就业问题比较突出。在全国高校扩招的大背景下,体育专业的人才培养和就业也受到极大的冲击。就全国范围而言,体育教育专业和社会体育专业连续多年被列为“红牌”或“黄牌”专业,就业压力可见一斑。

心理资本是个体在成长和发展过程中表现出来的一种积极心理状态,它包括四个核心成分:自我效能、乐观、韧性和希望[4]。从理论上讲,心理资本作为一种积极的心理取向,对大学生的学习、生活、就业会产生积极影响。目前鲜有针对体育专业大学生的就业压力、心理资本及其关系的实证研究,因此,本研究旨在调查当前陕西省体育专业大学生的就业压力现状和心理资本现状,并从实证角度探究心理资本对就业压力的影响,以求为提高陕西省体育专业大学生的综合素质、降低就业压力提供依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样的方法,选取延安大学体育学院、陕西师范大学体育学院、西安体育学院、陕西理工学院体育学院的372名大学生作为调查对象,以这些被试的心理资本和就业压力为研究对象。其中,男女生人数分别为230、142人,社体、体教人数分别为128、244人,大一至大四的人数分别为126、99、83、64人,城市生源212人,乡镇生源160人,年龄为23.16±3.9岁。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查法

采用曹小燕编制的《大学生心理资本量表》[5]和陈宇红等编制的《大学生就业压力问卷》[6]作为调查工具,两个量表的信度和效度均较好。将二者合订成册,发放与回收均采用邮寄方式进行。发放400份,回收379份,有效问卷372份,有效率93%。

1.2.2 数理统计法

采用SPSS13.0统计软件统一处理回收问卷数据,进行t、F检验、相关分析和回归分析。

1.2.3 文献资料法

紧扣研究主题,收集并研读研究论文,对已有研究的范式、成果及不足做以梳理,为本研究奠定基础。

2 研究结果

2.1 心理资本现状

对心理资本及其分量表进行了统计,从表1可见,大学生积极心理资本以及乐观、韧性、自我效能感、希望的均值略高于量表中值3,表明体育专业大学生的心理资本水平不高。

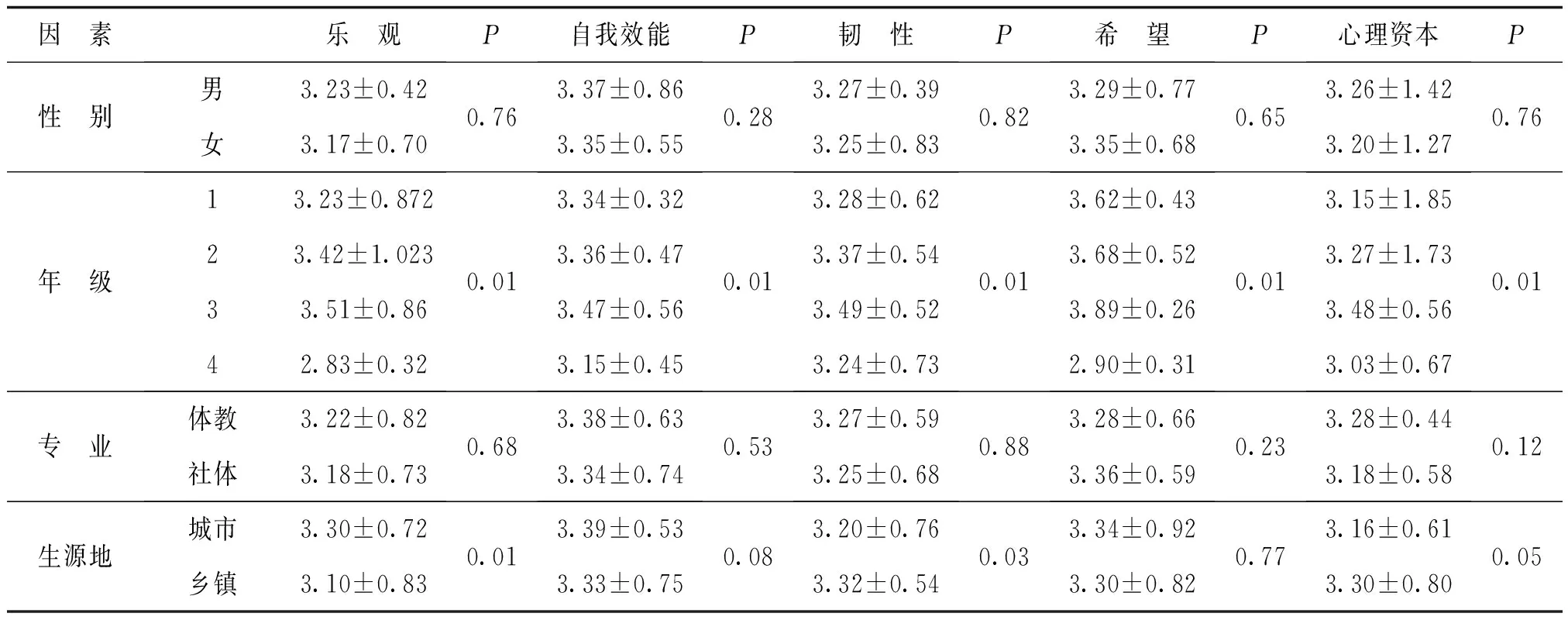

为了深入了解体育专业大学生的心理资本现状,以性别、专业、年级和生源地差异作为因素,进一步分析心理资本的具体水平与差异(见表2)。通过对性别、专业和生源地因素的t检验发现,性别、专业因素在心理资本总表上不存在显著差异,分量表也不存在显著差异;生源地因素在心理资本总表上存在显著差异(t=3.94,P<0.05),在乐观和韧性分量表上存在显著差异(t=7.12,-5.23,P<0.05)。对年级因素造成的差异采用F检验来分析,其中四个年级在总量表上存在显著差异(F=17.34,P<0.01),在四个分量表上均存在显著差异(F=16.20,17.41,21.65,18.25,P<0.01)。通过事后比较分析,发现四个量表的差异主要来自于大四和大一之间。

2.2 就业压力现状

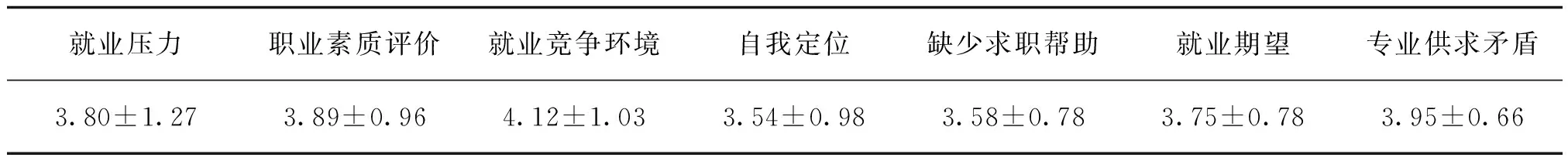

就业压力总量表和各分量表的得分均在3以上(见表3),高于全国就业压力常模均值3,说明就业压力较大。其中就业竞争环境压力最大,其次是专业供求矛盾,再次是职业素质评价。

表2 不同人口学因素上的心理资本比较

表3 就业压力及各分量表得分(M±SD)

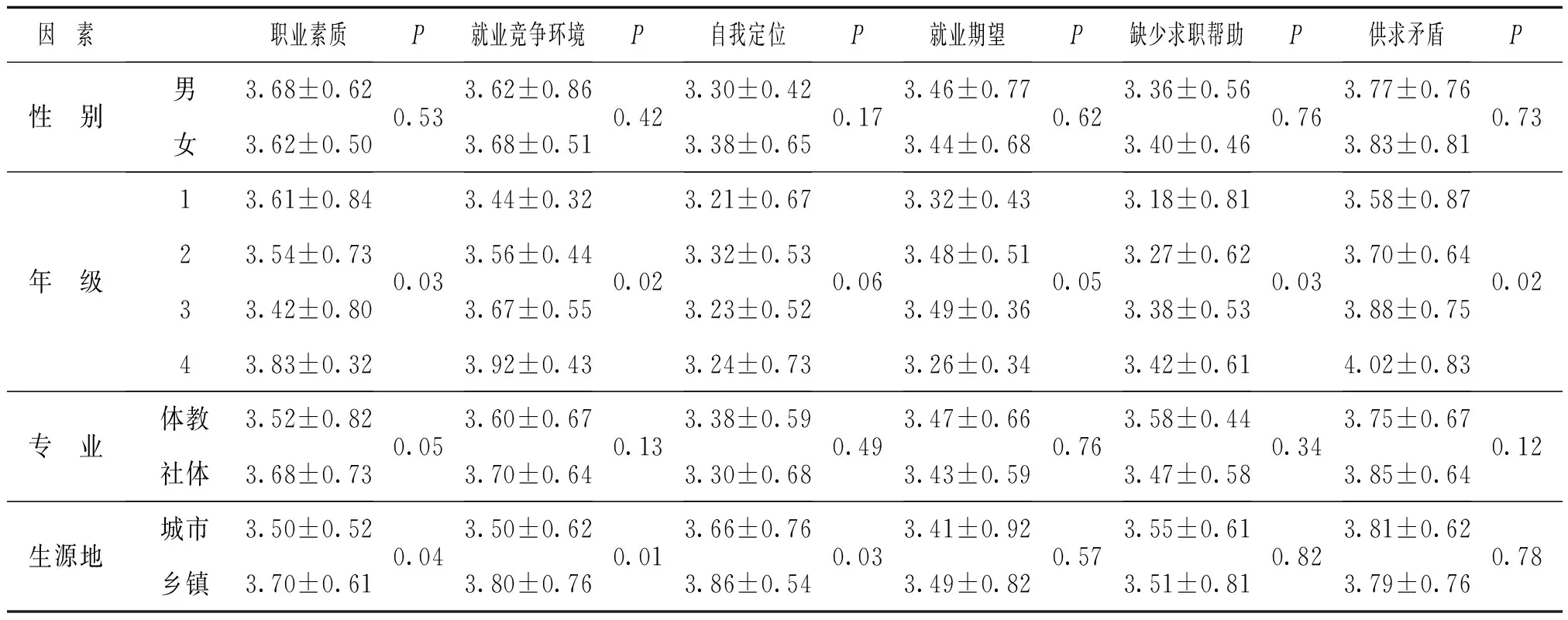

为了深入了解体育专业大学生的就业压力现状,以性别、专业、年级和生源地差异作为因素,进一步分析就业压力的具体程度与差异(见表4)。通过对性别、专业和生源地因素的t检验发现,就业压力总表在性别、专业、生源地因素上不存在显著差异,但职业素质评价、就业竞争压力以及自我定位分量表在生源地因素上存在显著差异(t=-7.35,-10.61,-8.92,P<0.05),职业素质评价分量表在专业上存在显著差异(t=-5.18,P<0.05);就业压力总量表在年级上存在显著差异(t=-4.03,P<0.05),职业素质评价、就业竞争环境就业期望以及缺少求职帮助分量表在年级因素上存在显著差异(F=8.33,10.68,8.92,9.29,P<0.05),通过事后比较分析,发现四个量表的差异主要来自于大四和大一之间。

2.3 心理资本对就业压力的回归分析

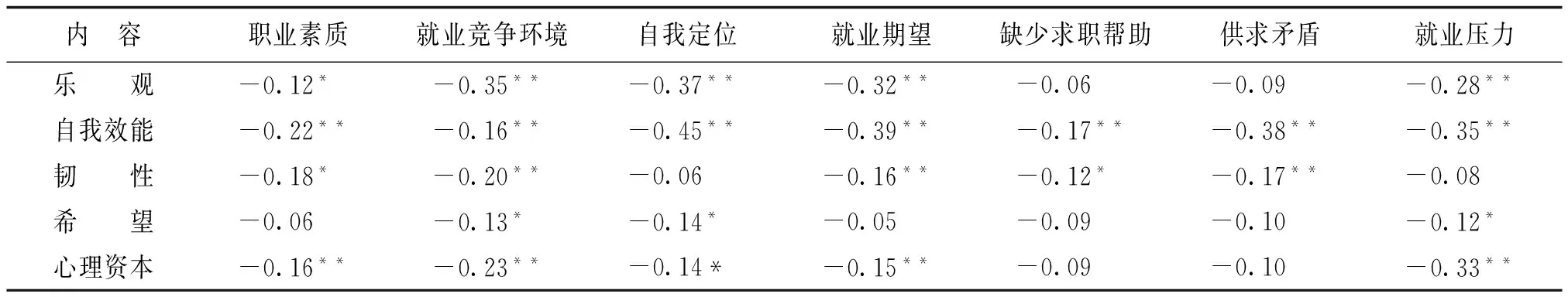

进行回归分析之前,先做就业压力与心理资本及各分量表之间的皮尔逊相关分析,以检验二者是否存在密切关系,结果见表5。可见,总体上就业压力与心理资本相关系数显著。心理资本各分量表与就业压力间的关系复杂,其中乐观、自我效能、韧性与就业压力的相关系数显著,预示着三者可能起到关键作用。

表4 不同人口学因素上的就业压力比较

表5 心理资本与就业压力的皮尔逊相关分析(r,n=372)

注:**表示P<0.01,*表示P<0.05

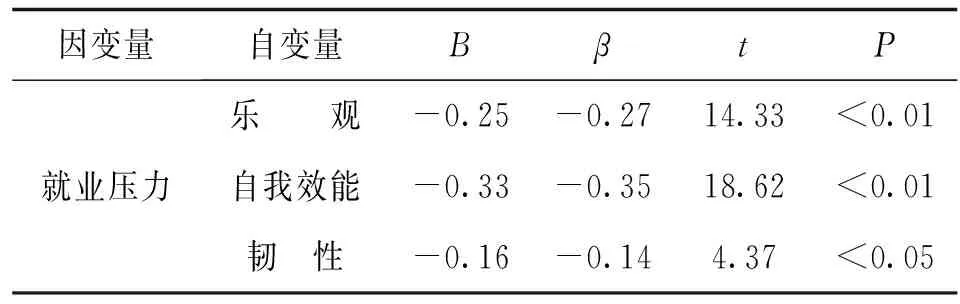

表6 心理资本对就业压力的多元回归分析

为了进一步探寻心理资本对职业压力的预测作用,以就业压力为因变量,心理资本各分量表为自变量,进行多元回归分析,找出影响就业压力的关键性因素,结果如表6所示。可见,心理资本中的乐观、自我效能和韧性的回归系数均达到显著性水平(P<0.05),回归方程的R=0.43,R2=0.19,F=8.24,P<0.01,说明回归方程显著。

3 分析与讨论

体育专业大学生的心理资本水平略高于理论中值,就业压力也高于全国常模水平,这与对其他专业大学生的研究结论不一致[7]。从全国范围看,随着扩招以及每年毕业大学生人数的快速增长,大学生的综合素养走低,就业陷入了困境。目前,高校对专业人才的培养偏重于专业知识的传授与实践,忽略了“软实力”的培养。乐观、自我效能、韧性以及希望均是个体快速成长、发展的“催化剂”,是大学生谋到职位的保障。但相对其它学科而言,体育学科是一个弱势学科,就业范围窄,培养与毕业的人多而市场需求较小,因此体育专业大学生感受到了更大的专业供求矛盾压力,感受到了就业竞争的残酷性等。而且体育专业大学生的当年就业率比较低,也容易造成悲观情绪。

从性别、专业、年级和生源地因素来看,总体上心理资本水平没有本质区别。因为他们的学习氛围、教学资源、任课教师以及学习目标要求基本相似,这就决定了同一所学校甚至是同一地区学校的体育专业大学生异质性的内容较少,而他们又缺失“软实力”的培养,这导致他们的心理资本上基本相同。年级造成显著差异的原因在于经验和历练,大一新生经验和历练太少,有种“出生牛犊不怕虎”的心理,而大四的学生历练较多,又经历了谋求职业的艰辛,因此在评价自身的心理资本水平时比较保守,甚至说是笼罩着悲观的情绪。同样,大一、大二的学生离就业尚有时日,就业压力自然较小,而大四的学生对就业中遭遇到的各种打击刻骨铭心,在找到工作之前始终背负着较大的就业压力。

相关分析表明,心理资本与就业压力确实存在密切联系,心理资本与就业压力呈显著负相关,其中乐观、自我效能、韧性与就业压力呈显著负相关。祝军等对就业过程中心理资本的作用做了调查研究,研究认为,心理资本水平高促使个体倾向于更好的工作,但压力较大,反之,则相反[8]。本研究的回归分析表明,上述三者确实是预测个体就业压力的有力变量。因为乐观使个体藐视困难,一切向好处想,自我效能使个体始终相信自己能行,韧性使个体即使遇到困难也能保持高昂的斗志,不气馁,而这一切均利于减轻体育专业大学生的就业压力。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)陕西省体育专业大学生的心理资本水平不高,压力相对较大。性别、专业没有造成心理资本和就业压力的显著差别,但年级对心理资本和就业压力造成显著差异,差异主要存在于大一新生与大四学生之间。

(2)不同性别和专业的大学生的心理资本水平及就业压力水平不存在显著差异,但不同年级的大学生在心理资本及就业压力水平存在显著差异,差异主要存在于大学新生和大四学生。

(3)心理资本与就业压力呈显著负相关,乐观、自我效能和韧性可以有效预测个体的就业压力。

4.2 建议

(1)适当降低招生规模,提高教学质量。招生规模得以控制乃至下降可以使体育专业的教学有充裕的教学设施和师资分配,使得学生能够得到充分的学习资源。同时教师和教辅人员相对具有更多的精力关注教学质量,进行因材施教。

(2)注重学生综合素质的培养与提高,加强就业前的指导与培训。就业市场对人才的综合素质提出了更高的要求,强调要“一专多能,全面发展”,同时还要具有积极向上的心理品质,“非智力因素”水平要高。这些要求决定了今后的教学中,既要注重专业知识技能的传授,又要注重学生心理品质的培养,在平时的教学中要加强人生观、学习观和就业观的教育与渗透,针对目前就业要求进行有针对性的训练,提高学生的就业应对能力。

[1]张黎明.高校扩招与毕业生就业[J].中国成人教育,2008,22:59-60.

[2]邢春冰,李实.扩招“大跃进”、教育机会与大学毕业生就业[J].经济学,2011,10(4):1187-1208.

[3]武毅英,杨珍.扩招背景下高等教育层次结构变化对大学生就业的影响[J].高等教育管理,2011,5(6):81-85.

[4]Luthans F,Luthans KW,Luthans B C.Positive psychological capital:Beyond human and social capital[J].Business Horizons,2004,47:45-50.

[5]曹小燕.《大学生心理资本量表》中引入《作假识别量表》的研究[D].天津:天津大学,2011:20-37.

[6]陈宇红,江光荣.大学生就业压力问卷的编制[J].广州大学学报(社会科学版),2009,8(3):31-35.

[7]邱慧燕,戴斌荣.大学生就业与社会支持之间的关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22(1):102-105.

[8]祝军,钟坚龙.大学生就业过程中心理资本的水平与作用-基于北京2014届大学毕业生的调查[J].中国青年社会科学,2015,34(3):41-46.

[责任编辑 贺小林]

Influence of Psychological Capital on Employment Pressure of P.E College Students in Shaanxi Province

MENG Xiang-le,JIA Jin-lun

(College of Physical Education,Yan′an University,Yan′an 716000,China)

Using questionnaire method,mathematical statistics etc.,we analyze on the influence of psychological capital on employment pressure of P.E college students in Shaanxi province.The results show that psychological capital levels in Shaanxi province is not high;employment pressure level is higher than that of the national norm.There are no significant differences between gender and profession of college students’ psychological capital and employment pressure level,but there are significant different in psychological capital and employment pressure level in different grades,and the differences exist in college freshman and senior student.Psychological capital has significant negative correlation relationship with employment pressure.Optimism,self-efficacy,and toughness are effective variables to predict individual employment pressure level.Therefore,pay attention to the cultivation of the psychological capital and improvement is beneficial to alleviate employment pressure,increases the chances of employment.

Shaanxi province; college students; psychological capital; employment pressure; regression analysis

2015-09-08

孟祥乐(1981—),男,安徽宿州人,延安大学讲师。

G807.4

A

1004-602X(2015)04-0092-04