中医辨证治疗慢性乙型病毒性肝炎50例临床观察

2015-06-06张振坤

张振坤

【摘要】目的:观察中医辨证治疗慢性乙型病毒性肝炎疗效的临床效果。方法:将100例慢性乙型病毒性肝炎患者,按照治疗方法不同分为观察组与对照组,每组各50例。对照组患者进行中西医临床常规治疗;观察组患者在此基础上根据中医辨证分型给予患者针对性的治疗。对两组患者的治疗效果进行观察比较。结果:两组患者在治疗后肝功能指标上都获得了改善,且观察组治疗效果明显优于对照组,差异具有统计意义(P<0.05)。结论:中医辨证治疗慢性乙型病毒性肝炎临床效果理想,值得临床推广。

【关键词】中医;辨证治疗;慢性乙型病毒性肝炎

【中图分类号】R256.41【文献标志码】 A【文章编号】1007-8517(2015)10-0068-02

慢性乙型病毒性肝炎是临床上的常见病、多发病,该病主要由乙肝病毒感染所致,具有较高的致死率[1]。报道指出,全球前10名疾病死因中,乙肝占第7位。在我国,乙肝病毒感染者亦不占少数,需引起社会人士的广泛关注。笔者在临床中运用中医辨证治疗方法治疗慢性乙型病毒性肝炎,取得了一定疗效,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取2013年1月至2013年12月期间在我院接受治療的慢性乙型病毒性肝炎患者100例,按治疗方法不同分为观察组与对照组,每组各50例。观察组中,男35例、女15例,患者年龄为22~60岁,平均(40.2±2.5)岁,中度28例、重度22例;对照组中,男34例、女16例,患者年龄为23~60岁,平均(40.0±2.0)岁,中度25例、重度25例。两组患者均符合下述纳入标准:①身体状况良好,无耐受药物治疗;②对本次分组情况知情无异议。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2[JP+1]诊断标准西医诊断标准参考“中华医学会传染病与寄生虫病菌学会分会、肝病学分会”于2000年9月西安联合修订的“病毒性肝炎诊断标准”[2]。中医辨证标准参考中华全国中医学会内科肝病专业委员会天津会议1991年12月讨论制定的“病毒性肝炎中医辨证标准(试行)”[3]。[JP]

1.3治疗方法对照组接受中西医临床常规治疗,具体如下:①阿拓莫兰针1.2g+肝安250ml,静脉滴注;②美能120mg+10%葡萄糖液150ml,静脉滴注;③茵栀黄30ml+5%葡萄糖液150ml,静脉滴注;④苦参碱150mg+10%葡萄糖液150ml,静脉滴注;⑤肝酶灵针4ml,肌肉注射;⑥舒胆通,口服,30mg/3次/d,连续2周。其中,①~⑥项治疗1次/d,连续30d。

[JP+1]观察组在此基础上对进行中医辨证治疗,具体如下:湿热中阻者,联合茵陈蒿汤加减治疗(丹参、赤芍药、茵陈各30g,生地黄、黄柏、苍术、栀子、藿香、香附、水牛角各10g);瘀血阻络者,联合血府逐瘀汤加减治疗(桃仁、川芎、当归、香附、乌药、车前子(包煎)各15g,牡丹皮、赤芍、延胡索、甘草、五灵脂、红花、枳壳、黄连各10g,蒲公英、山楂炭各50g。);肝郁脾虚者,联合柴胡疏肝散加减治疗(炒白术、柴胡、八月札各15g,白芍药、黄芪、茯苓、川芎、金钱草、枳壳、厚朴、龙胆草、郁金、砂仁各10g);肝肾阴虚者,联合一贯煎加减治疗(北沙参、麦冬、当归各10g,生地黄30g,甘杞子12g,川楝子5g)。以上方剂每日1剂,水煎服。连续治疗30d。[JP]

1.4观察指标对两组患者治疗前后肝功能指标改善情况进行观察比较。检测指标包括ALT(谷丙转氨酶)、AST(谷草转氨酶)、TB(总胆红素)、DB(直接胆红素)、IB(间接胆红素)。

1.5统计学方法所得数据以SPSS17.0统计学软件进行分析处理,计数资料以百分比形式表示,采用χ2检验;计量资料以(x±s)形式表示,采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

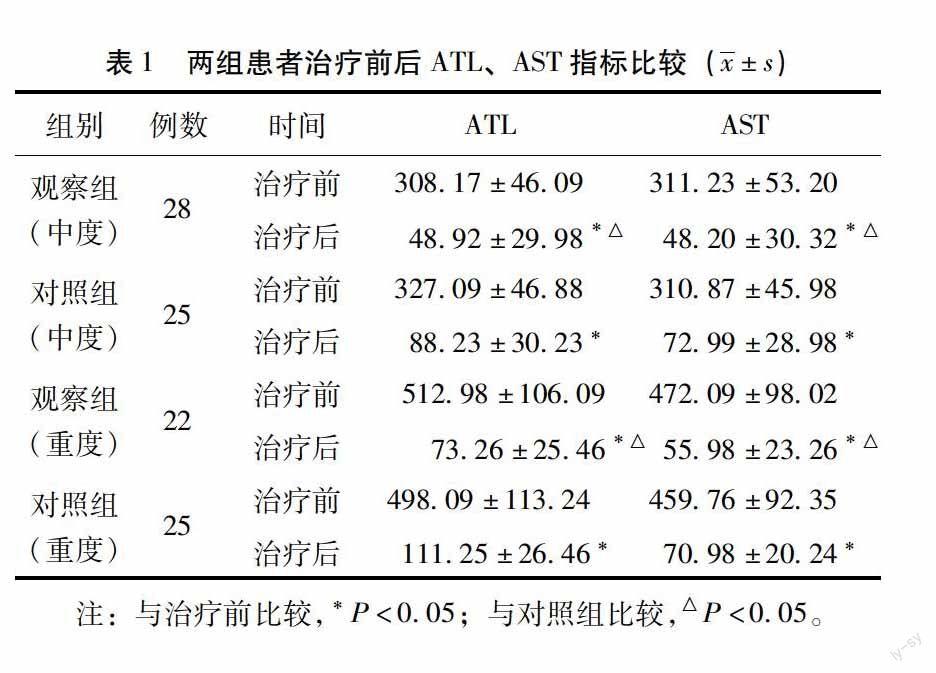

2.1ALT、AST指标比较将两组患者治疗前后的ALT、AST检测指标进行对比:治疗前,两组患者上述指标差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前相比,治疗后两组患者上述指标均有所改善,差异有统计学意义(P<0.05),说明两种方法均有疗效;但观察组患者的改善效果优于对照组。见表1。

表1两组患者治疗前后ATL、AST指标比较(x±s)

组别例数时间ATLAST

观察组(中度)28

治疗前308.17±46.09311.23±53.20

治疗后48.92±29.98*△48.20±30.32*△

对照组(中度)25

治疗前327.09±46.88310.87±45.98

治疗后88.23±30.23*72.99±28.98*

观察组(重度)22

治疗前512.98±106.09472.09±98.02

治疗后73.26±25.46*△55.98±23.26*△

对照组(重度)25

治疗前498.09±113.24459.76±92.35

治疗后111.25±26.46*70.98±20.24*

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,△P<0.05。

2.2黄疸指标评价将两组患者治疗前后黄疸各项指标进行对比:治疗前两组患者TB、DB与IB等指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前相比,治疗后两组患者在上述指标上均获得了改善,差异具有统计学意义(P<0.05);但观察组患者的改善效果优于对照组。见表2。

表2两组患者的黄疸治疗效果比较

组别例数时间TBDBIB

观察组(中度)28

治疗前42.28±20.8717.23±4.3823.36±11.09

治疗后20.98±0.25*△7.98±5.23*△13.29±6.98*△

对照组(中度)25

治疗前40.98±19.8715.98±3.0922.09±12.89

治疗后33.21±11.90*7.90±4.34*16.98±3.99*

观察组(重度)22

治疗前148.23±88.2176.23±4.2376.29±6.09

治疗后45.98±10.25*△22.09±2.98*△29.09±12.23*△

对照组(重度)25

治疗前155.08±13.3084.98±3.3561.09±7.20

治疗后67.12±19.09*38.09±4.34*33.09±10.98*

注:同组内治疗后与治疗前比较,*P<0.05;与对照组中医比较,△P<0.05。

3讨论

慢性乙型病毒性肝炎属于“胁痛”“黄疸”范畴。而中药甘草、虫草等已被证实对于慢性乙肝具有较好的治疗效果。另外,苦叶下珠提取物可抑制乙肝病毒活性,甘草提取物可调节机体免疫能力、虫草制剂可提高机体抗氧化能力[4]。因此,中医学治疗慢性乙肝疾病具有巨大潜力。此次研究观察了中医辨证治疗慢性乙肝的临床效果,并依据患者病症特征将其分为濕热中阻、瘀血阻络、肝郁脾虚、肝肾阴虚、脾肾阳虚等类型,分别给予患者针对性的中药加减方剂治疗。从结果来看,依据中医辨证分型治疗后,观察组患者不论在肝功能指标,还是黄疸指标上,疗效均优于对照组。综上所述,中医辨证分型治疗慢性乙型病毒性肝炎临床效果理想,值得临床推广。

参考文献

[1]张光曙.中医辨证治疗慢性乙型病毒性肝炎的体会[J].延边医学,2014,(20):60-61.

[2]中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会联合修订.病毒性肝炎防治方案[J].中华肝脏病杂志,2000,8(6):324-329.

[3]中国中医药学会内科肝病专业委员会.病毒性肝炎中医辨证标准(试行) [J].中医杂志,1992,33(5):39-40.

[4]王鑫.用中医辨证治疗慢性乙型病毒性肝炎的临床体会[J].求医问药(学术版),2013,11(3):184-185.

(收稿日期:2015.02.13)