基于SWOT分析模型的巨人集团兴衰解构

2015-05-30孙炳

简介:孙炳(1992-),男,河南商丘人,兰州财经大学硕士研究生,研究方向:流通理论与营销管理。

摘要:构建了基于传统SWOT态势分析模型,根据巨人集团不同时期涉足的产业多寡,通过对专业化发展和多元化发展两个时期进行分析,提出有关对策和假设,以此来讨论巨人集团兴衰历程的可能原因,最后得出结论以及启发。

关键词:SWOT 分析;巨人集团;多元化

一、引言

巨人集团从弱小,到鼎盛,再到几乎毁灭性的衰败,最终又再度崛起的传奇历程,在中国改革开放的大潮中上演了知识青年冲浪市场经济的最惨烈的悲喜剧和商业传奇故事。营销天才的史玉柱从瘦高文弱、一穷二白的安徽青年,到倍受全国知识青年崇拜的亿万富豪,再到由巨人大厦引发的毁灭性的危机,使得史玉柱成为负债高达2.5亿元的全国“首负”。“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的规律似乎印证了巨人集团跌宕起伏的传奇历史。是什么造就了巨人的辉煌,又是什么铸成了巨人的惨败?我们运用传统的SWOT态势分析来探究隐藏在巨人集团背后的成功因素和失败原因,并对此提出一些看法。

二、背景综述

1989年夏,史玉柱辞职下海,来到深圳,带着自己开发的M-6401桌面文字处理系统和东拼西凑的4000元,又以软件版权做抵押,在《计算机世界》上先做广告后付款,打出了8400元的半个版的广告,“M-6401,历史性的突破。” 这个广告为他带来了10万元的回报。史玉柱将利润又全部投入广告,4个月后,M-6401为他赚回了100万元收益。这是他经商生涯的第一桶金。1991年,史玉柱成立巨人公司,推出M-6403。1992年,巨人总部从深圳迁往珠海,M-6403实现利润3500万元。38层的巨人大厦设计方案出台,后来该方案一改再改,从38层升至70层,为当时中国第一高楼,需资金超过10亿元。1993年,巨人推出M-6405、中文笔记本电脑等,其中仅中文手写电脑和软件的当年销售额即达到3.6亿元,巨人成为中国第二大民营高科技企业。1994年初,巨人大厦动工,计划3年完工,8月,巨人提出了二次创业的构想,其总体目标是跳出电脑产业,走产业多元化之路。同年史玉柱当选中国十大改革风云人物。1995年,史玉柱被《福布斯》列为内地富豪第8位。1996年,巨人大厦资金告急,史玉柱决定将保健品的全部资金调往巨人大厦,保健品业务因资金“抽血”过量,再加上管理不善,迅速盛极而衰。1997年初,大厦未如期完工,债主因此登门讨债。由于资金供应断裂,财务周转不灵,只建至地面三层的大厦停工,危机爆发[1]。

三、研究方法

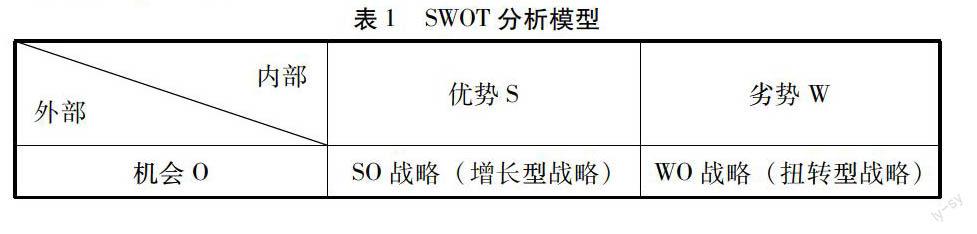

SWOT分析,即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论,而结论通常带有一定的决策性[2]。

四、分析过程

根据巨人集团经营的业务范围,我们对巨人集团的SWOT分析分两个时间段,分别是主营电脑业务时期(1989.8~1993.12)和多元化经营时期(1994.1~1997.1)。

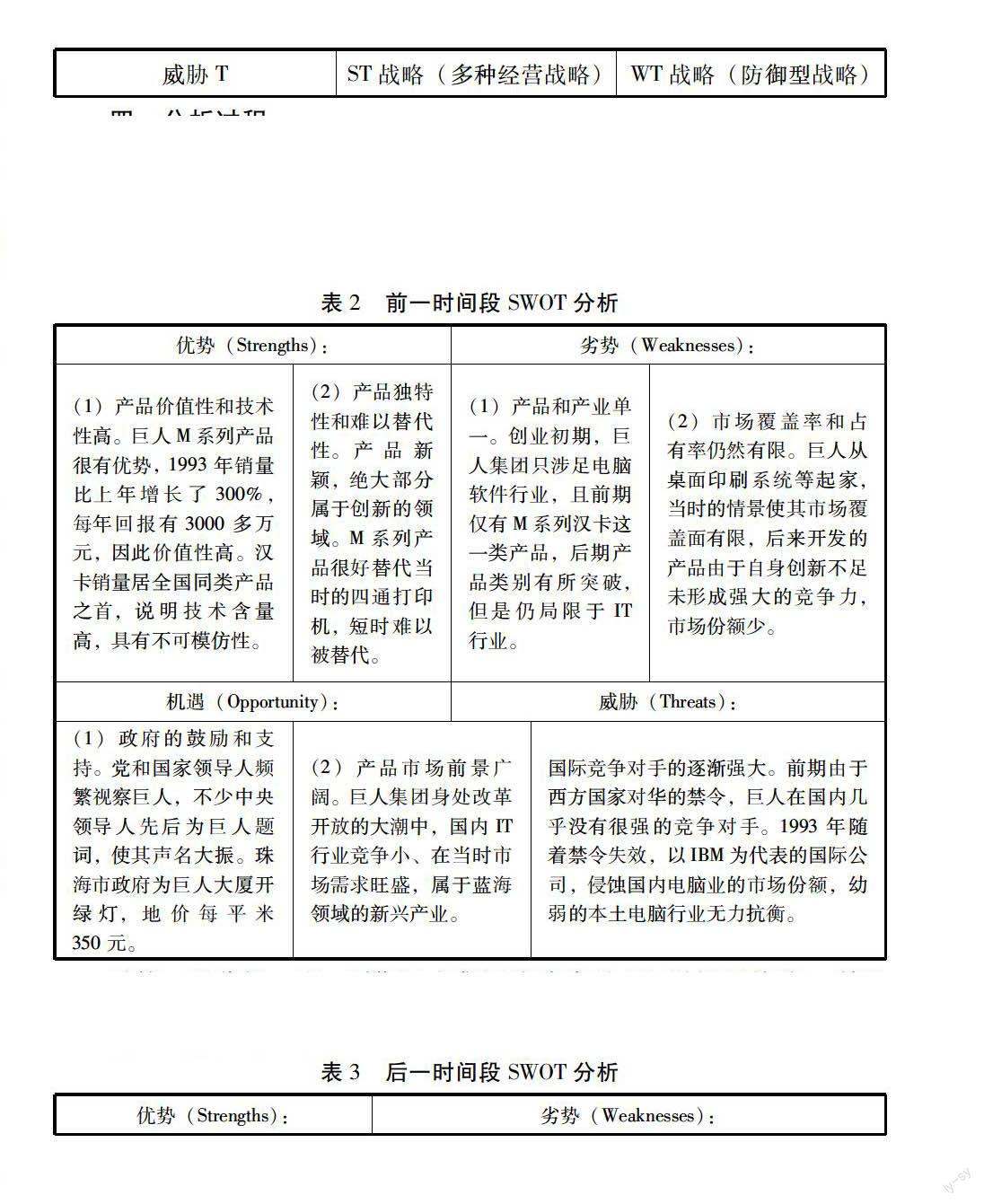

1.主营电脑业务时期

(1)产品价值性和技术性高。巨人M系列产品很有优势, 1993年销量比上年增长了300%,每年回报有3000多万元,因此价值性高。汉卡销量居全国同类产品之首,说明技术含量高,具有不可模仿性。(2)产品独特性和难以替代性。产品新颖,绝大部分属于创新的领域。M系列产品很好替代当时的四通打印机,短时难以被替代。(1)产品和产业单一。创业初期,巨人集团只涉足电脑软件行业,且前期仅有M系列汉卡这一类产品,后期产品类别有所突破,但是仍局限于IT行业。(2)市场覆盖率和占有率仍然有限。巨人从桌面印刷系统等起家,当时的情景使其市场覆盖面有限,后来开发的产品由于自身创新不足未形成强大的竞争力,市场份额少。

机遇(Opportunity):威胁(Threats):

(1)政府的鼓励和支持。党和国家领导人频繁视察巨人,不少中央领导人先后为巨人题词,使其声名大振。珠海市政府为巨人大厦开绿灯,地价每平米350元。(2)产品市场前景广阔。巨人集团身处改革开放的大潮中,国内IT行业竞争小、在当时市场需求旺盛,属于蓝海领域的新兴产业。国际竞争对手的逐渐强大。前期由于西方国家对华的禁令,巨人在国内几乎没有很强的竞争对手。1993年随着禁令失效,以IBM为代表的国际公司,侵蚀国内电脑业的市场份额,幼弱的本土电脑行业无力抗衡。

对策:经分析,这一时期巨人集团应当实施SO增长型战略,利用现有产品的优势和外部环境中政府与市场提供的机遇,不断强化自己的科研和创新力量,完善企业的技术创新体系,努力扩大市场份额。1993年由于国际电脑品牌大举进攻中国市场,此时巨人集团有两种选择,要么实施WT防御型收缩战略,要么实施ST多种经营战略,很显然史玉柱采取了后者,就是利用品牌优势开展多元化产业的经营,摆脱主导产业的发展困局。

小结:历史给予史玉柱的反应时间太短了,在主产业尚未成长起来并站住脚的时候,就遇到了1993年中国电脑业的灾难年。禁令的解除,使得COMPAQ、HP、IBM等世界知名电脑公司开始“围剿”中国市场,国内电脑业随之步入低谷,史玉柱赖以发家的本行也受到重创,迫不得已寻找新的支柱产业。

2.多元化经营时期

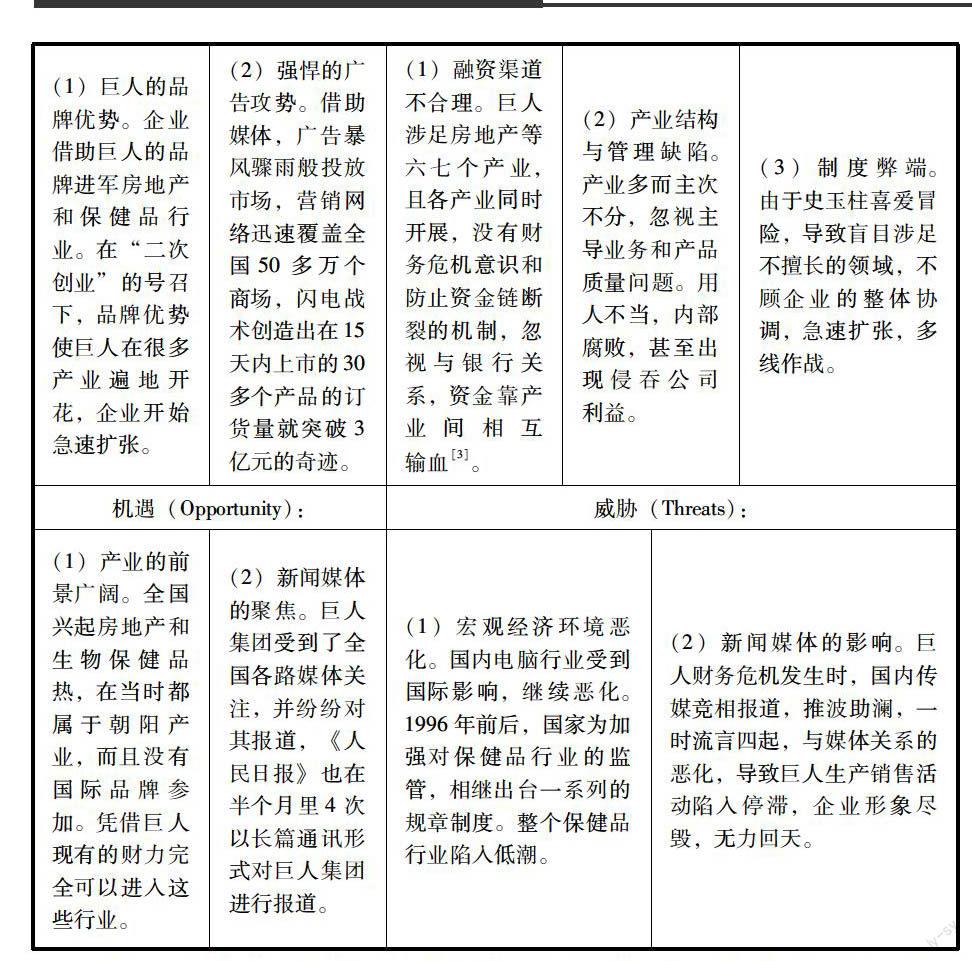

(1)巨人的品牌优势。企业借助巨人的品牌进军房地产和保健品行业。在“二次创业”的号召下,品牌优势使巨人在很多产业遍地开花,企业开始急速扩张。(2)强悍的广告攻势。借助媒体,广告暴风骤雨般投放市场,营销网络迅速覆盖全国50多万个商场,闪电战术创造出在15天内上市的30多个产品的订货量就突破3亿元的奇迹。(1)融资渠道不合理。巨人涉足房地产等六七个产业,且各产业同时开展,没有财务危机意识和防止资金链断裂的机制,忽视与银行关系,资金靠产业间相互输血[3]。(2)产业结构与管理缺陷。产业多而主次不分,忽视主导业务和产品质量问题。用人不当,内部腐败,甚至出现侵吞公司利益。(3)制度弊端。由于史玉柱喜爱冒险,导致盲目涉足不擅长的领域,不顾企业的整体协调,急速扩张,多线作战。

机遇(Opportunity):威胁(Threats):

(1)产业的前景广阔。全国兴起房地产和生物保健品热,在当时都属于朝阳产业,而且没有国际品牌参加。凭借巨人现有的财力完全可以进入这些行业。

(2)新闻媒体的聚焦。巨人集团受到了全国各路媒体关注,并纷纷对其报道,《人民日报》也在半个月里4次以长篇通讯形式对巨人集团进行报道。

(1)宏观经济环境恶化。国内电脑行业受到国际影响,继续恶化。1996年前后,国家为加强对保健品行业的监管,相继出台一系列的规章制度。整个保健品行业陷入低潮。(2)新闻媒体的影响。巨人财务危机发生时,国内传媒竞相报道,推波助澜,一时流言四起,与媒体关系的恶化,导致巨人生产销售活动陷入停滞,企业形象尽毁,无力回天。

对策:在电脑和保健品行业的发展同时受阻时,此时的巨人应当实施WT防御型收缩战略,设法避开外部不利因素,消除企业内部的腐败和制度弊端,停止无序扩张,缩减规模,此时巨人的主要目标不是扩张,而是生存。具体措施为调整产业结构,分清主次业务,及时出清效益差的产业,充分发挥核心资源;保存品牌优势,努力提高产品质量和使用效果,让品质更好地维护品牌;摒弃零负债理论,扩展融资渠道,申请银行贷款,缓解资金压力[4];营造具有凝聚力的企业文化,培育员工的忠诚度,减少公司资产流失,健全监督评估制度。

小结:然而现实中巨人集团仍然在保健品市场盲目扩张,但是无法弥补巨人大厦的资金匮乏,随着国家对保健品行业的整顿,原本就十分脆弱的资金链断裂使得其陷入了空前的财务危机。又加上媒体的密集轰炸,庞大的巨人军团顷刻间分崩瓦解了。

3.关于假设

有观点认为如果当时巨人一直坚持专业化发展,或许就有可能成为中国的IBM。可是在现实市场,巨人的电脑却远劣于国际竞争对手,随着计算机硬件,尤其内存不断革新,不再需要汉卡等产品,巨人可能会丧失最后的阵地,也许结局会更坏。当然考虑巨人的创新能力,鹿死谁手,犹未可知。历史不容假设,但史玉柱选择多元化之路在当时无疑是正确的。

五、结论与反思

经过两个时间段的深入分析,我们认为造成巨人集团最后悲剧的原因有以下几点:

1.产业过多,扩张速度过快,忽视主导产业。在多元化初期,巨人集团涉足了房地产、电脑、财务软件、酒店管理、生物工程、服装和化妆品六七个事业部,摊子摊得太大,资金成了短板。而且电脑业走入低谷之后,又忽视了技术创新这一生命线,连续几年反应平平,直到1996年,才推出了M—6407桌面排版系统,一定程度造成“巨人”二次创业的失利。

2.缺乏银行支持,不能有效地运用财务杠杆。做房地产业必须有足够的金融资本做后盾。但是,巨人大厦的建设,未申请过银行贷款,融资全靠生物工程的输血和卖楼花的资金支持。1996年下半年,大厦资金的匮乏,使史玉柱做出把生物工程用于生产和广告促销的流动资金全部抽调,去支援大厦建设的决定,结果生物工程一度停产。由于缺乏与银行的信贷联系,加上国家宏观政策的影响,巨人陷入全面的财务危机。从资金运作角度,史玉柱犯了大忌[5]。

3.缺乏完善的企业制度和科学的决策约束体系。应该说巨人集团前一时间段的辉煌是靠创业精神支撑而发展起来的。在多元化的发展中,却没有建立起与之相应企业制度和管理体系。巨人集团也有董事会,实行总裁负责制,但形同虚设,很多董事竟然没有股份,在讨论重大决策时,他们很少坚持自己的意见,也无权干预史玉柱的错误决策。随着资产规模的急剧膨胀,这也导致了很多高管和员工缺乏忠诚意识,甚至发生私吞公司资产的恶性事件。

优秀的企业家需要有“大胆假设”的魄力,但如果不能“小心求证”,那只能算是赌徒。史玉柱曾经成功地将知识转化成了商品,又变成了资本,但他却没有把企业变成一个现代企业[6]。最终他失败了,因为他缺少专守的稀缺品质,专守是一种减法,是一种边界意识。特别是对企业家而言,他可能会大胆扩张,但优秀者必然会小心翼翼地设定边界,懂得自己该止步何处,方向反而更加清晰。史玉柱后来东山再起,似乎已具备了这一品质。(作者单位:兰州财经大学)

参考文献:

[1]吴晓波.大败局上[M].浙江人民出版社,2001.1.

[2]马仁杰,王荣科,左雪梅.管理学原理[M].人民邮电出版社.2013.9

[3]蒙立元.嘉宝实业财务控制案例研究[J].财会研究,2007:6

[4]孙岚.跨国公司财务风险管理—中远航运股份有限公司财务风险管理案例[J].财经界(下半月),2007:20

[5]刘华.巨人集团兴衰的内部控制分析[J].财政监督,2008.5:25-28

[6]杜莹芬.企业战略管理案例[J].经济管理,1998(1):20-29