全面风险管理视角下国库事后监督体系改革研究

2015-05-30中国人民银行济南分行课题组

中国人民银行济南分行课题组

[摘 要]如何加强国库监督,确保国库资金安全高效运转,中国人民银行多年来做了许多有益的探索。目前来看,国库事后监督主要履行的是“事后复核”功能,监督时效存在滞后性。文章在分析国库事后监督体系现状基础上,借鉴商业银行先进经验,从全面风险管理(ERM)的视角,对国库事后监督体系的总体框架进行设计,形成贯穿于所有业务和人员的持续实施监督过程,建立起以流程监控和风险导向为主的新一代监督体系。

[关键词]国库;事后监督;全面风险管理;体系改革

10 13939/j cnki zgsc 2015 51 194

1 引 言

近年来,随着财税体制改革和国库服务领域的拓展,国库资金收支总量快速增大,国库业务种类逐渐增加。同时,随着《国库会计数据集中系统(TCBS)》、《国库信息处理系统(TIPS)》和《国库管理信息系统(TIMS)》(“3T”)等系统相继上线运行,并与大、小额支付系统对接,基本实现了财税库银横向联网、数据集中处理、信息资源共享,国库核算资金运转体系从封闭向开放转变,国库资金风险点也随之变化,且总体呈现出多样化、复杂化、隐蔽化的趋势。目前来看,国库事后监督基本上限于对国库业务操作结果的监督,主要是对已经完成的凭证、账表、登记簿等资料进行复核,查找违规操作和业务差错,进而督促整改,仍未实现实时监督。本文通过分析国库事后监督的现状、不足,在借鉴商业银行先进经验的基础上,从全面风险管理的视角,探索新型国库事后监督体系的总体框架与运行机制,从根本上改变当前重结果复核、轻风险控制的简单监督模式,最终实现国库事后监督体系的全面风险管理和动态实时监督。

2 理论基础及应用实践

2 1 全面风险管理概念及框架

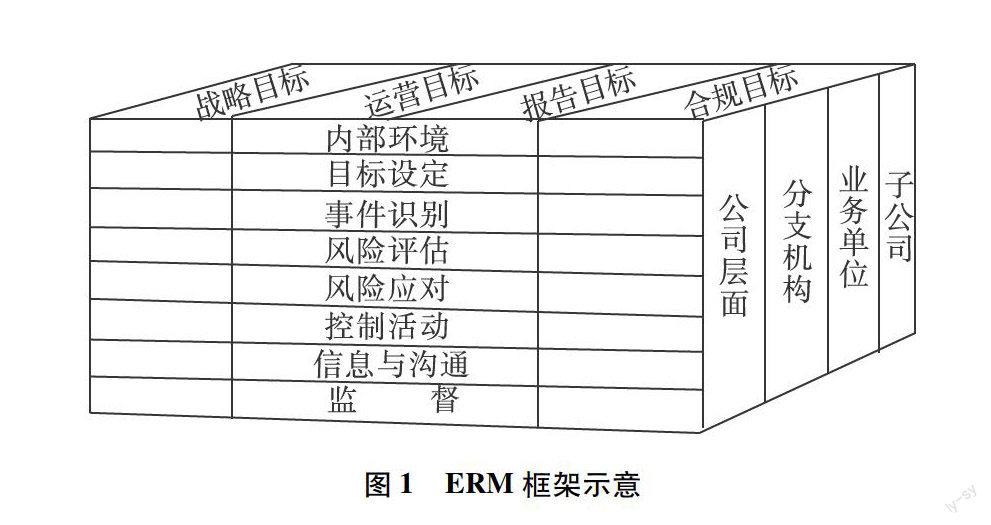

全面风险管理(Enterprise Risk Management,ERM)是指管理主体围绕总体经营目标,通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系。ERM是20世纪90年代以来国际上兴起的一种新的风险管理模式,它是随着内部控制理论的不断完善和升级而发展起来的,2004年美国COSO发布《企业风险管理——整体框架》。COSO的ERM框架是个三维立体的框架,如图1所示。

图1 ERM框架示意

第一维度(上面维度)是目标体系,包括四类目标:战略目标、运营目标、报告目标、合规目标;第二维度(正面维度)是管理要素,包括八个构成要素:内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监督;第三维度(侧面维度)是主体单元,包括公司层面、分支机构、业务单位、子公司四个层面。

从实践来看,ERM的具体运作就是以公司的治理机构和全体职工为主体,贯穿企业的整个经营管理活动,针对企业的所有层次和部门,重点关注风险领域,识别可能影响企业的潜在事项,分析各种风险事项,将风险控制在风险偏好的范围之内。

2 2 ERM理念在商业银行会计核算监督模式中的应用

2 2 1 监督方式和手段大量采用先进的信息技术

商业银行监管管理体系一般由总行统一设计,采用计算机监督与人工监督相结合的方式,但主要以计算机监督为主;一般不实施全面监督,而是开展以风险控制为导向的重点审核;对于监测模型以外的业务,根据可控风险暴露水平的高低实行抽检。

2 2 2 风险识别与监控实时跟进、重点突出

一是全面分析各类风险,建立风险模型库,分类监控网点业务风险;二是对重点或可疑业务实行实时监督。使用远程实时监控系统,对重点业务通过后台监督人员授权,对可疑业务推送后台进行核实等手段,实现实时监控;三是对网点大额现金业务,由网点主管实时授权;四是对已完成业务次日再次进行抽样监测,根据监测结果对可疑或需关注业务进行核实或追溯。商业银行的事后监督突破了传统账务监督的范围,监督触角由非现场账务监督向实时监督延伸,监督效能由查漏补缺向全面风险监控转型。

2 2 3 监督结果充分利用

商业银行将监督结果用来促进问题整改以及作为网点风险控制水平的考核依据。商业银行在每个业务环节和每个风险点均设置交叉检查和重点监督制度,由会计管理部门(或事后监督部门)制订会计业务考核制度,由事后监督部门负责考核,对检查中发现的问题要求立即整改,存在异议的报会计管理部门协调或裁定,并根据考核制度给予相应的处罚。

本文认为经过几十年的实践发展,出于对国库业务的独特性以及监督体系改造升级的收益成本考虑,不能简单照搬全面风险管理框架,而应坚持逐步落实全面风险管理理念的思路,对其框架借鉴性应用,这也是本文的主导思想。

3 我国国库事后监督体系演变及存在的不足

3 1 当前国库事后监督运行体系

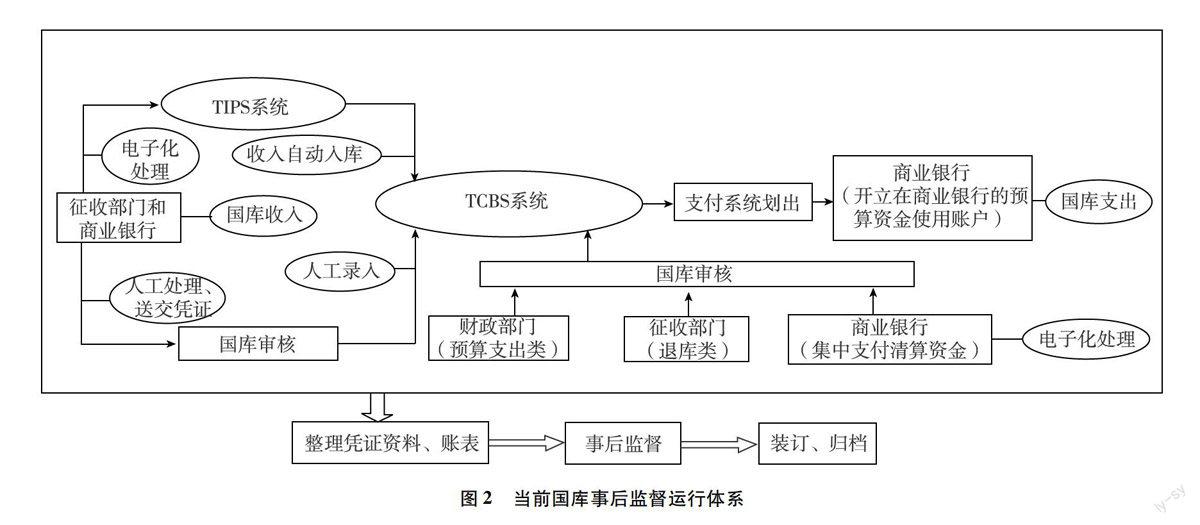

当前国库会计核算系统与处理流程如图2所示。从图中可以看出,国库会计核算流程以TCBS系统(国库会计数据集中系统)为中心,连接财税、海关、商业银行和纳税人,通过TIPS系统(国库信息处理系统)、支付系统(包括大小额支付系统、同城清算系统等),处理预算收支以及其他国库核算业务,全部处理完毕后,将形成的凭证、账表资料交给事后监督进行“再复核”。也就是说,事后监督并未参与会计核算流程,只是对已形成的核算资料进行事后复核,然后整理装订会计档案。

图2 当前国库事后监督运行体系

3 2 当前国库事后监督体系的不足

3 2 1 缺乏统一的全国性国库监督体系

一是管理体制缺乏系统性。从纵向来看,总行没有专门的监督管理部门,其管理职能由会计司负责;从横向来看,有的事后监督部门与国库部门同属一个分管行长领导,有的则由不同的行长分管;二是未开发统一的监督系统。总行始终未统一开发国库监督系统,在TCBS系统(会计数据集中系统)中也无监督模块或预留监督接口;三是制度建设薄弱,无统一的可操作规范;四是风险评价粗略,无统一的细化评价标准。致使各地对于发现的风险,只能根据自己的判断与理解进行归类。

3 2 2 风险监督不能贯彻于业务流程中

如图2所示,国库事后监督的模式设计,将事后监督排除在了国库会计核算流程之外,在无法参与会计核算环节的情况下,风险监督只是事后监督人员对已完成会计核算凭证、账表资料等有关重点业务、重要环节、重要时点的特别关注,仍然属于事后复核范畴,对于风险的发生与控制无法及时发现并进行干预。

3 2 3 监督时效存在滞后性

目前国库事后监督仍停留在人工监督阶段,对凭证、账表资料的审核,仍然依赖监督人员手工翻阅凭证、核对账表。而且监督人员只能在核算全部完成后能对核算资料进行审核、复核,时效性滞后明显。监督时间最快为国库业务结束后的次工作日(T+1),对于实行集中监督的县支行,受地理环境、交通条件、凭证传递手段等因素的影响,监督时间可能是“T+N(N≥1)”,此时即使发现差错,相关资金也早已划拨完毕,形成了风险事实。

4 全面风险管理视角下的全新国库事后监督体系设计

4 1 设计原则

本文认为人民银行应借鉴商业银行核算监督的成功经验,结合全面风险管理(ERM)理论,按照“顶层设计、统一管理、风险可控、突出信息技术”原则,建立全新的国库事后监督体系。其中:顶层设计是指由总行统一设计、开发国库监督系统;统一管理是指由总行统一开发系统、统一制度管理、统一风险评估、统一结果处理;风险控制是指国库事后监督应真正实现以风险监督为主,对于风险点能够做到及时发现、处理,置风险于可控范围之内;突出信息技术是指大量应用信息技术,实现风险事件的自动筛选,同时提高监督效率。

4 2 模式选择

为顺应国库核算系统的发展趋势,国库事后监督实行集中监督模式。可以集中至中心支行层级,在现有机构和人员条件下,由中支国库部门单独设立事后监督岗位行使职能;也可以借鉴部分商业银行的做法,分行层级成立监督中心,将部分重要业务集中至分行层级监督,其余业务由中支负责监督。

4 3 具体设计

4 3 1 全面识别与评估风险点,建立风险模型数据库

对国库会计风险进行全面分析、分类,建立完善国库会计风险数据库,并设定触发风险点的临界值,一旦发生风险,由系统自动筛选并推送至监督系统进行实时监督。由于国库资金核算要求绝对安全且不以盈利为目标,所以对国库业务核算产生影响的潜在事项均为风险类,可按照风险性质进行分类,分为管理风险、操作风险、外部风险三类。然后对已识别的风险事项进行评估,用于监督系统对各级国库核算业务的考核。

4 3 2 在TCBS系统中嵌入监督模块或单独开发监督系统

若实现对风险事件的实时监督,必须能够实现对TCBS系统数据的实时共享或读取。因此,对于监督系统的设计,可以考虑借鉴ACS系统(中央银行会计核算数据集中系统)的设计,在TCBS系统内部建立一个监督模块;或者单独开发监督系统,通过加密接口等方式实现对TCBS系统数据的共享或实时访问。总之,在功能设计上满足监督系统对TCBS数据的需要。另外,监督系统实现实时监督功能,TCBS系统应对监督人员进行授权,当特定条件的风险事件发生并推送至监督模块或系统时,监督人员拥有是否允许业务继续进行处理的权限,即监督人员监督通过,该业务返回核算人员继续后续处理。若监督不通过,则该业务中止,返回核算人员重新审核。通过实施监督,监督人员可以参与到核算流程中,避免了监督滞后的问题。

4 3 3 更新升级配套措施,提高事后监督的时效性

改变现有的核算资料纸质传递与保管的现状,将需要监督的会计资料,在业务处理时,通过高速扫描技术,全部转化成电子图像信息存入计算机,并自动与相关业务处理生成联系流水供比对。需要实时监督的重要业务,扫描图像与业务处理信息一起,同步供事后监督人员调阅,其他业务可以批量供事后监督人员当日或次日调阅。事后监督人员在各自的终端上即可通过读取数据库中的记录,审核会计凭证及其他资料,大大解决由于纸质凭证的传递所带来的监督时效上的滞后性。其中,中支及县支行的重要业务实现“T+0”,其他业务实现“T+0”或“T+1”,大大提高风险防控的效率。

4 3 4 监督成果網上反馈,风险控制水平自动归集计算

监督人员对于在监督过程中发现的问题,除实时监督、实时反馈的外,其他的也要及时通过监督系统网上反馈,以便核算人员及时整改。而监督成果更重要的应用是:通过监督结果,发现国库会计管理与核算中的疏漏与薄弱环节,并提示采取有针对性的措施,确保国库资金安全底线。建立风险模型数据库时,已按照一定的方法对各类风险进行了分类与权重设定,因此,监督系统可以根据日常监督结果,自动归集计算各国库核算主体的风险控制水平(以分值表示),并提供分类计算依据,使得各级国库充分掌握风险点,便于采取针对性改进措施。另外,监督部门也可以根据监督结果分值高低,设定对其所对应的国库核算主体的关注程度。如设定风险控制水平Y∈{95,100},可以认定为安全;Y∈{90,95},关注;Y∈{85,90},重点关注;Y∈{0,85},危险。对于风险控制水平低的,可采取现场监督、加大抽查力度等措施,促其提升监督水平,保证国库业务安全运行。

4 3 5 监督体系改革中可借鉴其他领域先进经验

如工商银行业务集中处理系统,对于大部分对公业务,采取设立业务处理中心,各网点对凭证扫描、切片传输至总中心,由总中心业务人员分别录入要素处理的方式。人民银行ACS系统(中央银行会计核算数据集中系统)也是采用这样的设计,对于所有业务,各网点只是对凭证进行扫描上传,不进行账务处理。另外,印鉴是确定支付凭证是否合规的重要因素,但国库对于印鉴的审核仍然采用人工肉眼鉴别的方式,效率低,而且可能存在因疏忽等原因造成的审核失误,建议应用电子验印系统,以提高其效率和可靠性。

5 结 论

在当前国库业务处理高度集中、高度电子化,资金流通即时到账,风险形式多样且隐蔽性更强的状况下,国库事后监督还停留在人工翻阅审核凭证阶段,时效性滞后,不能很好地适应控制风险、保障资金安全的要求。因此,本文在借鉴商业银行会计监督体系先进经验的基础上,将全面风险管理(ERM)框架的风控理念嵌入国库事后监督体系,按照“顶层设计、统一管理、风险可控、突出信息技术”原则,改革升级国库事后监督体系,将风险的监督与控制贯穿于国库核算流程的每一个环节中,同时根据监督结果对核算主体的风险控制水平进行评价,实施分级管理,彻底改变当前国库事后监督的落后状态,真正发挥其对于国库资金风险的发现、控制、预警和管理作用,确保国库资金运行安全。

参考文献:

[1]侯金凤 事后监督视角下的国库业务风险状况及防范对策[J].金融发展研究,2009(12)

[2]孙友光,魏毓勇,王军波 完善国库集中支付监督机制探析[J].金融发展研究,2009(11)

[3]韩媛媛 电子化环境下的国库内部控制研究[J].金融发展研究,2013(11)