长河坝水电站上游过水围堰堰面防护方式试验研究

2015-05-17林陶枫戴光清

林陶枫,杨 庆,戴光清

(1.中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650051 2.四川大学水力学及山区河流开发保护国家重点实验室,四川成都610065)

长河坝水电站上游过水围堰堰面防护方式试验研究

林陶枫1,杨 庆2,戴光清2

(1.中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650051 2.四川大学水力学及山区河流开发保护国家重点实验室,四川成都610065)

长河坝水电站过水围堰在初期过流时基坑为干地状态且基坑壅水时间较长,上游围堰上下游水位差大,因而适当的堰面防护方式是确保过水围堰顺利度汛的制约因素。试验比较了3种上游围堰堰面防护方式,量测了上游围堰范围内水力学特性指标,检验了上游围堰的过流稳定状况。试验表明:在堰面防护材料与垫层料之间设置防冲透水材料(如网状土工织物),可以防止水流淘刷堰体料,有效地增强上游围堰的过流稳定性;上游围堰度汛安全可得到保证。图3幅,表1个

水电站;上游过水围堰;防护方式;过流稳定性

0 引 言

我国西南部山区性河流较多,一般比较狭窄,洪水汇流历时短,洪水陡涨陡落,峰尖量大,因此广泛采用过水围堰加隧洞导流的方式[1]。采用过水围堰的导流方式在国内外已得到相当广泛的应用,事实证明,它是既经济又合理的[2]。土石过水围堰是散粒体结构,过堰水流对堰体土石料的淘刷输移作用是围堰失稳的主导因素。土石过水围堰失稳与土石坝溃决具有一定的相似性[3_7]。土石过水围堰过流时,大多从上游围堰的下游堰面局部破坏开始,故上游围堰堰面防护方式关系到上游围堰的过流稳定性。本文以长河坝水电站过水围堰为例,对比不同堰面防护方式对围堰过流稳定性的影响,系统分析过堰水流特性,提出适应此类情况的上游围堰堰面防护方式设计,为类似工程提供参考。

1 工程概况

长河坝水电站坝型为砾石土心墙堆石坝,电站装机容量2600MW,2条导流洞均布置在右岸。上下游围堰间距约1180.0m。首次过流前,由于工期较紧,上下游围堰无预留导流缺口,基坑不能预充水,基本处于干地状态,基坑内形成壅水状态的时间较长,可能危及上游围堰过流稳定性。上游围堰顶高程为▽1490.0m,顶宽180.9m,上游侧以坡度1∶3.0与上游河床相连,下游以坡度1∶5.0的堰坡与基坑相连。

2 试验设计

水工模型试验采用动床正态模型,按重力相似原则并兼顾阻力相似条件设计,模型比尺为1∶45,采用柔性混凝土面板和钢筋石笼2种堰面防护措施,提出2种方案进行优化比较,论证其对上游围堰过流稳定性的影响。方案一是上游围堰顶平台轴线前16m及轴线后直到下游侧堰脚处铺设(长×宽×厚分别为8m×8m×0.8m)柔性混凝土面板防护;方案二是上游围堰顶平台轴线前20m及轴线后直到下游侧堰脚处铺设(长×宽×厚分别为2m×2m×1.5m)钢筋石笼防护,钢筋石笼左右纵、横串接。2个方案中堰脚后均采用长15m、厚1.5m的钢筋石笼压脚防护。试验在流量Q=3380、4170、4690、5180m3/s下进行。

3 优化试验研究

3.1 对比试验

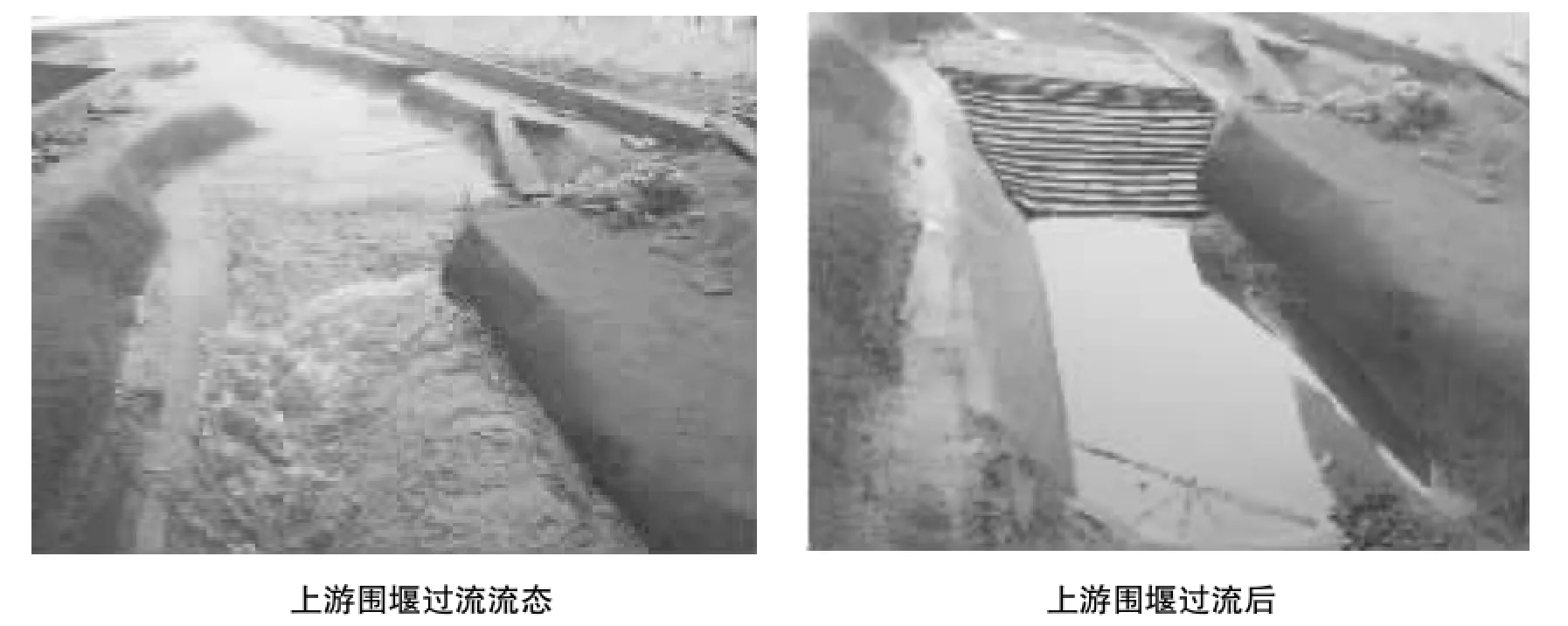

过流之前基坑基本为干地,2个方案中初期过流时上游围堰堰脚钢筋石笼保持稳定。在方案一中,随着流量逐渐增大,上游围堰下游堰面与左右岸岩体的交界缝隙处的堰体填筑料被逐渐冲刷,个别柔性混凝土面板沉陷后产生变形、沉陷或倾覆,从而引起周围的柔性混凝土面板产生如上的破坏过程;直到防渗墙处,形成局部的破坏面。在流量达到3380m3/s时,方案一中上游围堰下游堰面上的柔性混凝土面板基本破坏。而在方案二中,随着流量逐渐增大,串连的钢筋石笼随机发生翻卷,再带动周围的钢筋石笼产生如上的破坏过程;当流量达到4000m3/s左右时,上游围堰顶平台上的护面钢筋石笼大部分破坏。2个方案中堰面防护措施均失效(见图1)。

失稳原因分析:

(1)2个方案都未在堰面防护材料与垫层料之间设置适当防冲透水材料。护面材料与两岸岩体以及护面材料相互间连接处都存在缝隙。防护材料下的垫层料会被流速较高的主流从缝隙中带走[9]。堰面防护材料失去垫层料的支撑保护,容易发生变形和倾覆。

(2)堰脚护脚的钢筋石笼受到主流的淘刷后,流失较严重,对下游堰面上防护材料的支承作用减弱,堰体料的流失通道扩大,导致堰面防护材料整体向下滑移。

(3)由于在表面和底部的流速差而引起的扬压力作用下堰面防护材料会发生侧翻和倾覆,从而造成柔性混凝土面板或钢筋石笼的失稳,进而又增加了缝隙宽度,加剧堰体填筑料的流失,形成由点到面的“连锁反应”。

(4)上游围堰堰顶平台和堰脚高程差约12.0m,在流量3380m3/s工况下堰脚处流速较大。在流量3380m3/s工况下,下游堰面实测最大流速约10.3m/s,较大的水流拖曳力使柔性混凝土面板或钢筋石笼产生变形和失稳,且堰面开始过流时,基坑为干地,过流后基坑冲刷严重,从而造成堰面防护失效。

图1 上游围堰过流情况

3.2 堰面防护优化

通过失稳原因的分析,证明一是垫层料的稳定是维持上游围堰过流稳定性的必要条件;二是堰面防护面材料与垫层料之间若不设置防冲透水措施,流速较大的水流容易直接淘刷垫层料,不利于减少堰面防护面材料抬动的危险和增强上游围堰的过流稳定性。从国内类似过水围堰工程堰面防护的经验来看,钢筋石笼的抗冲流速大约为9.0m/s左右,而柔性混凝土面板的抗冲流速大约为14.0~20.0 m/s。方案一和方案二中实测的上游围堰顶平台上的流速基本小于9.0m/s。因此堰面防护方式改为:在上游围堰防渗墙前20.0m到后48.15m范围内改用(长×宽×厚为2.0m×2.0m×1.5m)钢筋石笼保护,此后的30m上游围平台到下游侧堰脚均采用(长×宽×厚为10.0m×10.0m×0.8m)柔性混凝土面板保护。柔性混凝土面板上下并错缝搭接,钢筋石笼错缝串接,同时在堰面防护材料与垫层料之间设置防冲透水材料——网状土工织物(型号为CE131土工网,宽度为2.5m,网孔大小为2.7cm×2.7cm,网厚为5.2mm,原料为HDPE,最大负荷伸长率为16.5%,单位面积质量为660g/m2,最大抗拉强度为6.8kN/m,最大应变时的抗弯强度为35MN/m2,冲击强度为13.2kJ/m2,抗拉冲击强度为400kJ/m2)。

顺水流方向从上游围堰轴线前20m处直到堰脚铺设长度为300m。在保持网状土工织物自身稳定性的前提下,与堰体及两岸岩体用适当的连接方式连接。下游侧坡度仍为1∶5,堰脚铺设15m、厚为1.5m的钢筋石笼压脚,其后再铺设25m大块石;试验的流量工况同前。

3.3 过堰流态

在各级流量下,推荐方案的堰面防护材料能有效地防护上游围堰堰面(见图2)。上游围堰顶平台处水流平顺,水流分布均匀。

由于受平台上堰面防护材料的影响,在钢筋石笼与柔性混凝土面板交界处形成水面跌落。水流从下游堰面变坡处开始逐渐加速直到堰脚,在堰脚处形成远驱式水跃;主流在经过上游围堰堰顶后,侧收缩较严重,两侧有明显的斜向卷流。水跃跃首主要位于堰脚下游20.0~30.0m范围内的河道中右侧,经过80.0~100.0m河道调整后,水流分布较为均匀。

图2 推荐方案上游围堰过流情况(Q=5180m3/s)

3.4 特征水力学指标

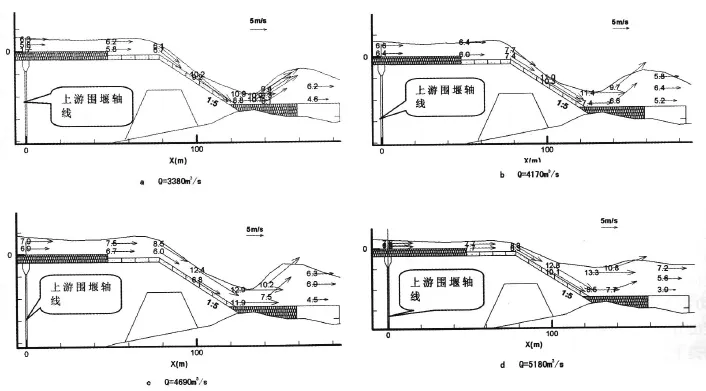

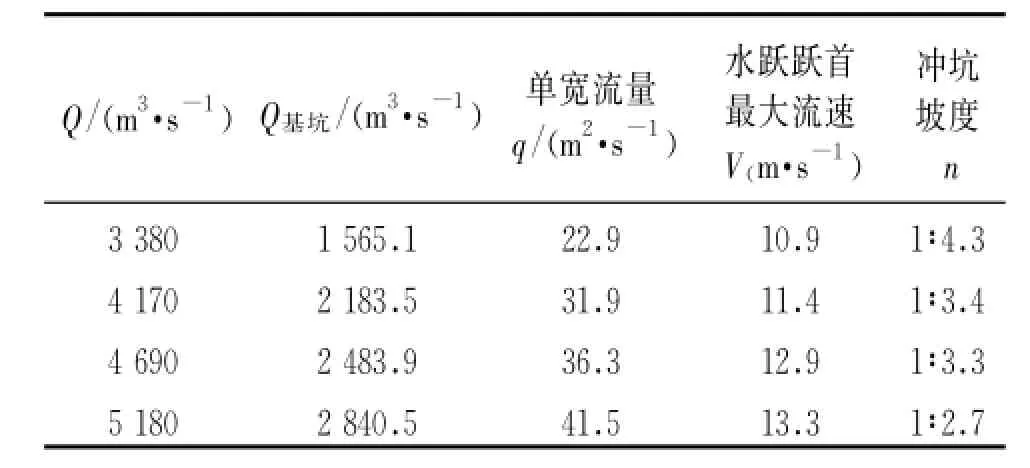

试验量测了各种流量工况下上游围堰范围内水力学特性指标(见图3、表1)。

图3 上游围堰范围内流速分布

表1 推荐方案上游围堰范围内水力学特性指标

在堰面防护材料和垫层料之间设置防冲透水材料(网状土工织物)后,垫层料较少被水流淘刷带走,堰面防护材料能有效的防护堰体。由表1以及图3可以看出:在各级流量下,上游围堰范围内底流速和表流速都沿程逐渐增大,均在水跃跃首处达到最大值;随着流量增大,水跃跃首位置向上游围堰下游堰面爬升。在各级流量下,上游围堰顶平台上的流速基本小于8.0m/s,而上游围堰水跃跃首最大流速为10.9~13.3m/s;且在各级流量下,上游围堰的单宽流量为22.9~41.5m2/s,均小于50m2/s;而冲坑坡度为1∶4.3~1∶2.7;在Q=5180m3/s时,冲坑坡度为1∶2.7,虽大于1∶3.0,但由于防护堰脚的钢筋石笼和防护下游堰面的柔性混凝土面板的柔性支承调节作用,使上游围堰堰体仍然能保持较好的过流稳定性,堰面防护材料不会发生倾覆、变形等破坏。上游围堰的过流稳定性增强。

4 结 论

在过水围堰的上下游围堰间无预设导流缺口,基坑不能预充水的情况下,在上游围堰堰面防护材料与垫层料之间应设置防冲透水材料(网状土工织物),可以防止水流淘刷垫层料,避免堰面防护材料的变形和倾覆。该堰面防护方式既能良好保持堰脚稳定,又能有效地减小防护堰面的柔性混凝土面板和钢筋石笼抬动的危险,维持堰体的稳定;从而使上游围堰堰体过流较安全,主流与下游河道平稳连接。

[1] 方德斌,胡志根,王先甲.过水围堰施工导流联合泄流模型与计算方法[J].水电能源科学,2002,20(4):37_40.

[2] 李燕群,胡志根,舒华英.土石过水围堰溢流风险分析的Monte_Carlo模拟方法[J].水电能源科学,2003,21(2):35_37.

[3] 刘 全,胡志根,李燕群,等.过水土石围堰下游混凝土板护坡反滤层的可靠性分析[J].武汉大学学报(工学版),2003,36(5):43_46.

[4] 李燕群,胡志根,肖群香,等.土石过水围堰溢流工况判别模式研究[J].水电能源科学,2003,21(3):49_50.

[5] 王立辉,潘存鸿,鲁海燕,等.堆石坝溃口流量过程计算[J].水电能源科学,2010,28(9):48_51.

[6] HoegKaare,LovollAslak,VaskinnKjetilA.Sta_bilityand BreachingofEmbankmentDams:FieldTestson6mHigh Dams[J].InternationalJournalonHydropowerandDams,2004,11(1):88_92.

[7] 崔亦昊,谢定松,杨凯虹,等.分散性土均质土坝渗透破坏性状及溃坝原因[J].水利水电技术,2004,35(12):42_45.

[8] 王 雯,王均星,胡志根,等.深厚覆盖层过水围堰的安全性试验[J].武汉大学学报(工学版),2011,44(1):62_65.

[9] 杨 磊,胡志根,张小峰,等.浙江滩坑水电站过水围堰模型试验研究[J].武汉大学学报(工学版),2009,42(6):769_770.

责任编辑 吴 昊

2015-01-20

林陶枫(1984-),男,硕士研究生,主要从事水工水力学方面的研究工作。